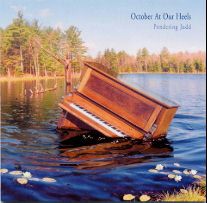

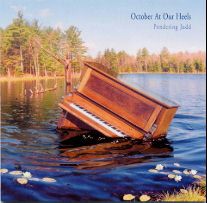

October At Our Heels / Pondering Judd (2002)

October At Our Heels / Pondering Judd (2002)

Roots ★★★★☆

Pop ★★★★☆

Rock ★★★

Americana ★★★★

You Can Listen From Here

October At Our Heels−10月は気が付けばその足音が聞こえた・・・・

酷暑を避けるように、北へ、北へと足を運んだ。

夏は容赦なく僕を追いかけ、その溶鉱炉のような灼熱で溶かそうとした。

北野台地でもコンクリートと人工物が夏に炙られて死んだように鎮座していた。

だから、僕は山に向かった。

涼をただ求め、ただ山塊を分け入るうちに、僕はみずのにおいを嗅いだ。

人の世にも山々にも忘れ去られたような密やかに佇む山上湖、やまのみずうみに行き着いた。

深い紺碧を湛えた湖面は殊更綺麗に澄んでいなかった。

けれども、その深々と底を見透かせない水のはちきれんばかりの存在は

朝な夕なに、残暑を和らげてくれた。

森の息吹と水のにおいといろ。

僕は湖畔に留まり、一日水を見て過ごした。ただ、水を眺めて暮らした。

ある朝、唐突に湖面にピアノが浮かんでいた。

というのは正しいか、僕には解らない。

けれども、その木製の楽器は、それがそこにあるのが当然のように

水に浮かぶ、いや、水に生えていた。

手を伸ばしても鍵盤に触れることの出来ない距離で、ピアノは水上に存在していた。

不思議に不思議とも考えず、僕はピアノを受け入れた。

その日から、僕はピアノと水面を見て夏の長い昼を微睡んだ。

ピアノから音は聞こえない、音が鳴らない。

僕も一言も喋らない。

閑かな対話を、水面を挟んでしているような感じが、たまさか訪れることがあった。

幾日もの昼と夜が過ぎた。

水が湖畔に打ち付ける音、水棲動物が水面を跳ねる音の他は、風の音、セミの鳴き声。

何時しか、法師蝉だけが鳴くようになり、暦が長月に入ったことを知った。

朝晩は、湖面から冷気の塊が漂ってくるようになる頃、ピアノが静かに水面に落ち始めた。

最初はゆっくり。

次第に、傾きながら、黝い水底へと沈む。

否、気が付くと、水際が僕に近づいてきていた。

ピアノが沈み始めたのか、水面がその領域を拡大しているのか・・・どっちでも良かった。

夏が去ることに遭わせたように、ピアノは次第にその領域を水に委ね始めた。

沈むピアノを後押しするように、秋がやってきた。

昼は、水辺から離れても暑さを感じることがなくなった。

夜は、月の光が次第に蒼く、透明に、冷たくなっていった。

風の音に驚かされる、という古典の感慨を身を持って体験した。

ある朝、足が冷えた。

暦のうえではとうに秋となっていたが、その冷え方は鈍痛を伴うくらいの急激な刺激。

気が付けば、つま先まで水がひたひたと寄せていた。

何処かから澄んだ鍵盤の音色が聞こえてきた。

遠くのようにも、近くのようにも。

まるで潮騒を寝間で聞くような、懐かしい音色。

湖面にふと目線を遣ると、ピアノは完全に水平線から消えていた。

沈んだのか、消えたのか、それとも最初からピアノがなかったのか。

僕には解らない。

でも、足を鈍い痛みで侵食する湖のみずを感じながら、

僕はピアノの独演に耳を奪われていた。

足がみずに沈んだその日、神無月がしめやかに訪れた。

見上げた空も、空に懸架がるみずも、

あおい。

あおかった。

あおい十月が訪れたその日、

僕はやまのみずうみで、ピアノの独演会を聴いた。

いやはや、筆者は意外にも詩人で浪漫ちすと・・・・・・。(ヲイおい)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

穴があったらはいりたい・・・。

しかも主語の単複滅茶苦茶。

つーか、こんなん書いてレヴューになるのか?(自爆)

このジャケットを見て、Pondering Juddの雄大な伝統音楽を基盤にした音を聴いた瞬間、このような拙い詩篇が脳裏に浮かんで、消えて、浮かんだ。

アメリカントラッドの、このジャケットを現実に体感できるような雄大なパワーの溢れたサウンド。

伝統音楽の土臭さが、自然の懐に抱かれているような名状し難い暖かさを届けてくれる。

この紺碧の湖面のようにゆったりとして、包容力のあるルーツサウンド。

どれもが、この美しくも寂しいジャケットの絵世界に合致して、全身がジワジワと暖まるような穏やかな感動で満たしてくれた。

で、大変このデザインと雰囲気が気に入ったので、このジャケットをあしらった理由をバンドに尋ねてみた。

するとヴォーカリストのMarty Englandさんからユニークなお話を伺ったので、ここに紹介する。

大抵の元・或いは現役野球少年なら、ベーブ・ルースの名を知っているだろう。大リーグ(昔風表現)のホームラン王で、あの沢村栄治投手とも対決をしたことで有名な。

このジャケットの構図は、ベーブ・ルースのあるエピソードからアイディアを得たそうだ。

ベーブ・ルースがボストン・レッド・ソックスに所属していた時、彼は湖の湖畔に別荘を構えていた。

とある冬の日、彼は自分のコーテージでパーティを開き、ピアノを屋外の凍りついた湖の氷の上に持ち出し、ピアノを弾いてパーティを盛り上げた。

しかし、万事に無頓着なルースは、ピアノを氷の上に置いたままにして一冬を過ごしてしまった。

そして春が来て、氷が溶け出しても、彼はピアノを動かそうとせず、終いには完全に沈んでしまった・・・・・。

呆れた怠けというか鷹揚さである。(笑)

現在、その沈んだピアノを底から引き上げようとするプロジェクトがベーブ・ルース関連の団体によって企画され、実行に移っているそうだ。

この話を聞いて、野球と音楽が大好きで、自らも20エーカーの農場を所有しているが、そこで野球をすることが大好きというMarty氏の琴線に触れるものがあったそうだ。

そして出来上がったのがこのジャケットという訳である。このエピソードは#1の歌詞ともシンクロナイズしているとのことである。

実際のアルバムタイトルである「October At Our Heels」は#1『Losing』の一節に登場する。この歌はメジャー・リーグのボストン・レッド・ソックスの4月から10月までの、結局優勝できなかったシーズンのオン・ザ・ロードの悲喜交々を歌ったものだそうだ。

こう解説されないと、少々解り辛い歌詞であるが、まあ詩的とは程遠い散文的な詩である。上の詩何ぞとは全く縁がない。現実は常に身もフタもないものだ。(苦笑)

それは別の話にしておくとして、一応ちゃんとレヴューしよう。

現在アートワークでは2002年のベスト・ジャケットがこのPondering Juddの3枚目のフルレングス作「October At Our Heels」である。

この美しい湖に沈みかけている木目調のアップライトピアノ、と鍵盤好きなら、否、鍵盤好きでなくとも衝動買いしたくなる構図ではないか。加えて、裏ジャケットでは黝い(あおぐろい)水面に完全に没してしまったピアノが水棲植物の下に鎮座しているという写真が載せられており、表のジャケットから時間が経過した結果を見せてくれる。何とも芸術的なセンスの見える演出だ。

当然の帰結として、全く躊躇無しに衝動買いした、ジャケ買いした・・・・・と宣言したいところなのだが、実際はサウンドサンプルで#1『Lost』を聴くまで短いながら即時購入を少々躊躇わせるものがあったのだ。

何故なら、前作の2000年発売「Curve Of Her Soul」はメディアに、“Acoustic Driven Alternative Rock”と賞賛されたように、Roots/Tradの感覚を多分に含んではいたものの、Jam/Alternativeの先のギザギザした尖がりやアシッドな感覚が結構突出している作品だったからだ。

要は、ルーツロックでもあるが、それ以上にアクースティックなジャム的オルタナメロディを有し、またそのオルタナ風味をかなり馬力のあるリズムで刻むバンドであったため、ややクセと酸味の強い現代型Alternative Rockの面と、しかし、そういった面をカヴァーしてしまう得体の知れない底力を感じるという、評価が(当然良いアルバムだが)難しいバンドでもあったのだ。

更に、しつこいくらいにフューチャーされたプロデューサーでもあるAndy Happelのチェロやフィドルがオーヴァー気味なサイケディリックなラインを顕わにしていて、弦楽器が耳障りな曲も結構あった。まあ、ロックンロールの力を体感できる悪くない作品ではあったのは確かなこと。

ここでもう一歩Roots RockやAmerican Tradが大勢を占めるようになれば、もう最高になるのに、と残念な余韻を残すアルバムであったことは記憶に鮮明である。

しかし、この2枚目のスタジオ録音盤である通算3枚目のアルバムで、Pondering Juddはほぼ完璧に脱オルタナティヴを果たし、未だジャム・ミュージック的な鬱屈したスローさがあるとはいえ、ルーツ/トラッド・ロックのバンドとして新生を遂げている。

根本的に1993年の結成以来から、メンバーにマンドリンとハーモニカ担当を加えるというアーシーなアレンジを心掛けているバンドではあったが、同時にAlternative/Jamの要らない不純物も引っ掛けていたのだ。

しかし、これらのマイナス要素が払底された今、Pondering Juddへの筆者的評価は鰻昇りである。

ルーツサウンドへの傾倒を深める以前から、リードヴォーカリストのMartin Englandのソウルフルで熱い歌唱はバンドのロックヴォルテージをグングンと引き上げていたし、アクースティックとエレクトリックが互いにガッチリと交わる演奏は、土臭さを増したことで一層ダウン・トゥ・アースの安定感を獲得している。

これらを鑑みると、グループとしての本質は殆ど変わらずに、単にオルタナを破却した割合が多い結果が、このアルバムの作風に繋がったのかもしれない。

が、オルタナ的酸味とジャム的な歪みを減らしたサウンドは、まさに乾いたルーツロックそのものとなっている。

マンドリン、ドブロギター、ハーモニカというルーツ楽器を始めとして、アクースティックなインストゥルメントを多用しているのだが、カントリー及びブルーグラス的なノリは殆ど感じられない。これがPondering Juddのアップデートな特徴だろう。もっとも、前作にしてもフィドルが大幅に絡まっていたとはいえ、これまたカントリー風のアレンジは全くといって良い位に少なかったが。

アメリカ大陸の東海岸から、中部、そして南部の草の根的なトラディショナル音楽を下敷きにした現代型のルーツサウンド、とはいえやはりルーラルな雰囲気が多く漂うサウンドである。

その重いパンチのような質量はハードさや泥臭さよりも、もっとトラッドに特化したSouthern Rockの一形態を思わせ、パワフルなビートの中にもユルイ隙間を感じる大らかさはSwamp Rockとしての一面も有しているだろう。

そして、夜のしじまに溶けていきそうなセンチメンタルなピアノを始めとする鍵盤の音色を大幅にフューチャーした骨太さは東海岸のタフなロックサウンドを顕わしている。

更に、西海岸の乾いた明るさをクリアに表現しているヴァースも所々に存在していると思う。

このように、ルーツロックでありながら、多数の地域の音楽背景と、現代性をも包括しているサウンドは、いわばよりルーツテイストが深くなったMr.Henryの「40 Watt Fade」と呼んでみたくなる。

ピアノを筆頭にハモンドオルガン等のキーボードを上手にアレンジに加えているところや、ギターの音色が切なくそして懐かしく響くところは同類の美点であるし、ルーツロックでありつつもそれ程野暮ったくなっていないところも類似点だろう。

ただ、Mr.Henryとは比較にならない程、トラッドロックの暖色系の音色がメインストリームであるし、「40 Watt Fade」程には整理された緻密な音世界を組上げるには至っていない。

また、ほぼ全曲で爪弾かれるマンドリンがロックンロールを走らせるところは、Counting Crowsの「August And Everything After」に通じる押しの強い感情が音楽に載せて迫ってくるところにも似ているように感じる。

これまたルーツ感覚を詰め込んでいるところはCounting Crowsよりもあけすけでたっぷりだが、ある程度のAdult-Alternative的スマートさが見える点ではCounting CrowsもPondering Juddも遠く離れた対極に位置するバンドではないだろう。

アルバムは12曲とシークレットトラック1曲の合計13曲。#7『Caroline』の切ないアクースティック・バラードが#13としても別テイクで再収録されている。違いはバックヴォーカルとして女性コーラスを重ねているのが#7で、シンプルな弾き語り調のアレンジとしているのが#13。その他は全く同じに近い。

しかし、この飾り気のなく、しかもメロディ的には地味地味であるのに、ひたすらエモーショナルなロアさが波打っている曲はCounting Crowsの『Anna Begins』や『Perfect Blue Building』のヒタヒタと胸に染み込むバラードを思わず連想させる。

これよりももっと明るめのメジャー・バラードでは#12『Fuse』がある。Counting Crowsに例えるなら、このピアノやハーモニカ、そしてドブロにマンドリンがキャッチーにラインを刻む曲は、代表曲の『Sullivan Street』に近いノリだ。

が、ロックバラードタイプの曲で、もっとキャッチーでジャブがテンポ良く打ち出されるようなメジャーコードのナンバーがPondering Juddの最大の宝玉だろう。

まず、上の試聴リンクでも聴ける、#1『Lost』。アルバムでは最高峰のミディアム・バラードにして、最大のクオリティを誇る大名曲だ。繊細なマンドリン、泥臭くのたうつスライドギター、ポーン・ポーンと深山に木霊するようなピアノ。じっくりと燃え上がるような熾き火のように安定したリズム隊。これらがしっかりと手を取り合い、互いを引き立てつつ、とても暖まる冬場の温泉に入った時のような快感がジンワリと全身を浸透していくような曲だ。

#3『Three Towns』も試聴出来るのだが、#1とはまた違う魅力のあるルーツロック・バラードとなっている。ポロポロと月琴のような音色を奏でるマンドリンを真中に置いたリフに、Martyの魂を素手で握り潰すようなパワーではち切れんばかりのヴォーカルがグイと合流していく。このSouthern Traditionalな乾いた日向の匂いがするメロディが、速過ぎず遅過ぎずにロックビートに導かれて足跡を刻んでいく。もう素晴らしいとしか言えない。

アクースティックな静かなバラードと思わせおいて、ファースト・ヴァースの後は頭を振り乱すかのように熱くロックする#5『Tired Of Lucky』はMr.Henryの『B−Side Star』に通じるメリハリの付け方と得体の知れない吸引力が兼ね備わっている。ここでもドブロを始めマンドリンとピアノが大活躍だ。

こういったミディアムからスローバラードに傑作が多く分布するが、ミディアム速度で土の匂いが雨上がりの大地からの草いきれのように滲み出てくるポップロックチューンも捨て難い。

#2『Meteor Showers』でのトラッドロック風のリズムに揺らされながら、マンドリンとピアノがそれぞれソロを分け合う展開とか、ハモンドB3とマンドリンが小さなワルツを踊るように跳ね回るポップナンバーの#8『First Time I Fall』でのハートウォーミングなメインヴァースと、Mr.Henryの『Marathon』のようなパワー溢れるバラードロックが突き抜けるコーラス・パートの対比はとても巧みだ。

#10『Summer Lake』ではこのジャケットの世界観が暗に歌いこまれているような頃合を感じるのだが、それを別としてもこの曲は陽気でルーツィで演奏が溶けたチーズのようにまろやかなことといい、最高級のルーツポップナンバーと断言したい。

#11『Sliding Into Home Safely』は最初からエレキギターがロックなチョーキングをバックに響かせているが、内包するロックの馬力の割には淡々と進行する、現代的Modern Rockの手法がRoots Rockと境界線上で鬩ぎ合っているようなミディアムロックであり、目立たないが佳曲だ。

こういった曲を持ち上げ、後押しし、引っ張るのは、エモーショナルで太いヴォーカルのMarty Englandが声。

Adam Duritzとはややタイプが違い、より線の太い不器用なタイプの歌い手だが、ローカルの賞を幾つも獲得してきた才能をはっきりと感じられるかなりのヴォーカルだ。

これらの綺羅星のように並ぶ名曲と同じ鍋に入れられてしまうと、ややロックンロール系のナンバーは力負けするきらいにあるけれども、どのアップチューンも良曲揃いであるのは言わずもがなだ。

#4『Forty Two』ではブルースハープが搾り出す音色に軽めなブルースラインが乗っかって、南部ルーツ的なグルーヴを揺らしている。

#4より更にダート感とロックンロールの速さが増した、泥臭さとファンクのテイストも感じる#6『Slim』ではMartyのシャウトと音程を外したように暴れるマンドリンの音が印象的だ。

#9『Ellomenopee』は#4や#6と似たダートなメロディを持ったロックナンバーだが、この顔ぶれのロックチューンでは最もキャッチーでルーツ的ダストさが少ないナンバーだろう。

こう列挙するとロックチューンはやや定型化しつつあるようで、ここにもう一工夫すれば物凄い稀な大名盤になったかもしれないと思うのだ。

さて、最後にPondering Juddというやや語感がユニークなバンドについて述べておこう。

結成は1993年のアメリカ北東部の小州、ニューハンプシャーにて。結成の当初は5ピースバンドだったが、キーボードは編成に入っていない。

オリジナルメンバーで残留しているのはマンドリニスト兼ハーモニカ吹きというルーツ部分の持ち上げ役であるBlaise Masseと全ての曲の詩を書いているMarty Englandのみである。

東海岸からジョージアまでを定期的に縦走しつつ、バンドはミニアルバムを作製。

1993年に6曲入りの「Grover-Birdhouse」を。翌年の1994年には「Live At The Stone Church」というミニライヴアルバムをリリースする。

1995年にはインディレーベルのコンピレーションアルバム「Digitial Mystery Tour 2」に『Bleed Red Wine』という曲を提供する、というように順当なローカルリリースを重ねていく。

この『Bleed Red Wine』でMarty EnglandはBest Alternative Rock Bandとしての賞を受け、同時にMarty Englandはベスト男性ヴォーカルのローカル・アウォードを受賞する。

この後、1名減った4人体制で1997年にライヴアルバムを録音も発売は何故か1999年まで遅れることになる。この4年の空白は全く触れられていないが、ライヴ活動自体は継続していたようだ。

で、暫く間隔を置いたにも拘らず、このライヴ盤にしてデヴュー・フルレングスの「Pondering Judd Live」にて又もバンドはベスト・オルタナティヴの賞を受ける。このことからPondering Juddが以前はベッタリのルーツバンドでなかったことが推し量れるだろう。

そして、1999年に初めてのスタジオ録音盤を作製。その間に新メンバーを3名加えることになる。結果としてバンドは再びクゥインテットに戻ることになる。が、この段階でピアニストのJoe Jalbertはゲスト扱いだった。彼がPondering Juddに正式に迎えられるのはレコーディングが終わってからなのだ。クレジット上はメンバーとなり6名編成のグループにはなっているけれども。

そのためか、2000年発表の「Curve Of Her Soul」にはキーボードの出番が少ない。そして2002年にかなりのレヴェルを抜かして素晴らしいアルバム「October At Our Heels」を届けることとなるのだ。

メンバー6名に、ドブロ奏者とプロデューサーのAndy Happelがヴァイオリンで参加。Andyは前作ほど弦楽器を付加していないので、その点がアルバムの素直さを高めた原因かもしれない。

Marty England (Vocal,Acoustic Guitar) , Danny Carroll (Drums) , Mark Edgerly (Guitar)

Joe Jalbert (Piano,Organ,B.Vocal) , Blaise Masse (Mandolin,Harmonica,Percussion)

Brian Gosselin (Bass,B.Vocal)

この6名体制になって、ルーツロックのバンドに急激に成長した。何を置いても、ヴォーカリストのMartyのメジャーでも問題なく通用する粘っこいヴァリトン・ヴォーカル、それに美しいマンドリンとピアノの音が加わる点が、このバンドの最大の魅力だ。

まさか、ここまでジャケットの外見に合致したアルバムになるとは。正直、予想を大きく覆された。

試聴の3曲が気に入れば、まず購入して間違いなし。ルーツとトラッドが強烈なMr.HenryやCounting Crowsという筆者の分析に興味を惹かれたなら、まあ聴いてみることだ。損はしないだろう。 (2002.8.8./更新8.16.)

The Jaded Salingers / The Jaded Salingers (2002)

The Jaded Salingers / The Jaded Salingers (2002)

Roots ★☆

Pop ★★★★

Rock ★★★★★

Adult-Alternative ★★★☆

You Can Listen From Here

海外の紹介記事で、Rootsy RockとかAlt‐Countryという文字を見かけ、更にPop/RockとBostonという単語が加わればもう無敵状態だった。購入意欲に火がついた。

特にボストンという街は、筆者の好みなルーツロックバンドを多数輩出している最大の注目地域であることだし。

ということで、当時は試聴も全くできない状況にあったが、得意の勘(=見境なし)でさっさと購入してしまった。しかも1週間程で到着というなかなかの速配には好感情が持てた。

早速聴いてみた。

ロックンロールであり、キャッチー。

The Jaded Salingersというグループは、この2大前提はクリアしているバンドである。筆者は最低この2つの水準を期待以上に満たしてくれないとクソ扱いにして墓場へと直行させるだけだから。

が、しかし、Alt-CountryとかRoot Rockという音楽性に関しては、正直第一聴の段階では、キャッチコピーに偽りありかなあ、と思ったものだ。

ポップであり、ロックンロールのスピードがある。確かにこれは絶対不可欠なのだが、これだけしかないとSimple Planや New Found Glory、そしてWezeerのようなPunk Pop、最近同列の音楽として分類されるようになってきたEmo Popという類の、単にノリだけで突っ走る、日本製最新型の液晶テレビより薄い、薄い、うす〜い、全く噛み締める味覚が欠如した尻の軽い音楽だけで終わってしまう。

聴いていて不快感は感じることは無いけれども、方向転換のできない乗り手に操られたオートバイのような直線だけのコマーシャル・ロックサウンドは飽きるのも非常に早い。

であるからして、それだけでは全く橋にも棒にもつかない存在となってしまう。

回りくどい説明になってしまったが、要するにもう1つの大前提であるRoots Rockとしての音楽性があるかどうかという点が、このThe Jaded Salingersの評価の焦点となると言いたいのだ。

で、実際のところどうかというと・・・・・・

非常に、微妙。正直なところ・・・・・・・。

端的に言えば、“Roots Rock”というテーマのRootsの部分をより追求した議論や会話にてこの「The Jaded Salingers」を話題に出そうものなら、浮きまくって異端扱いされること請け合いだ、と断定しても良い。

また、ルーツの根源的な音楽を第一に取り上げるサイトでは、間違いなく鬼子扱いされるCDだ。

というのが率直な感想である。少なくとも、Alt-Countryのカントリー・ミュージックという要素をダイレクトに体感できる箇所は非常に少ない。というか、Countryという部分をメロディに変換したら恐らく1パーセントも全体を占めることがないだろう。俗な意味でカントリーと捉えられる音楽的土台は確かにあるのだが、実際に表面にメロディとして浮き上がったものとしてはゼロだ。

一方、Alt-Countryのもう一方の要素であるAltの部分だが、こちらはその本来の意味であるパンク、ガレージロックという解釈上を前提とするなら、そこそこ合致する面積がこのThe Jaded Salingersのアルバムには存在すると思うのだ。

実際に、The ReplacementsやPaul Westerburg、Third Eye Blind、そしてCheap TrickやU2といった具合に、あまり極端にルーツロックのカラーを出さないバンドがThe Jaded Salingersとの比較に挙げられている。

もっとも、U2は珍妙な前衛音楽に足を填め込む前の1980年代までのアルバムで表現していた時代を指すのだろうと勝手に決め付けているけれど。

が、ここに挙げたバンドと近似しただけのサウンドだったら、まず筆者はトップにはレヴューの順番を持ってくることはないだろう。しっかりとしたロックバンドは多いけれども、あまりにルーツロックからは遠いバンドが多いからだ。

当然のことながら、上に列挙したバンドとの比較だけで終ってしまうような音楽性を持つバンドではない。比較に挙げられている複数のメジャーアーティストも、ただ単独でThe Jaded Salingersを顕わすのに引き出されている訳ではないのだ。

Paul Westerburg + Ryan Adams、Third Eye Blind Meets Whiskeytown,Uncle Tupelo

といった具合に、Ryan Adamsや Whiskeytown、Uncle Tupeloといったルーツロックバンドと、先に挙げたバンドの音楽が融合したもの、間を取ったもの。

以上のようにThe Jaded Salingersのサウンドは紹介されている。

面白いのは、Ryan AdamsとPaul Westerburgがレコードを一緒に作製したらThe Jaded Salingersのような作品が出来上がるだろう、と評されているところか。

またWhiskeytownを兼ね合いに出すなら、まず初期の「Faithless Street」の頃のガレージ・パンクとしての側面が強い時代を指しているだろうし、Uncle Tupeloにしてもカントリーに傾倒がきつくなった3作目以前の2枚のアルバムについて比較対象としているところも重要だと考えている。

つまり、ストレートなルーツ系ロックサウンドであるけれども、それ程にはカントリーしていない。以上を海外のメディアの文章から筆者は読み取っている。

この例えが必ずしも完璧に的を得ているとは思わない。

けれども、確かにRoots Rockにベッタリのアルバムではないことは対比されたアーティストで幾許かは解ると思うし、ルーツ・フィーリーの皆無なバンドではないということも想像が可能ではあると思う。

まず、どのような音楽性かということを書くことによって筆者自身も特定していきたいと考えている。どうにも表現が容易いとは言えない音楽がこの13曲入りのフルレングスCDには詰まっているので。

まず、前述したように第一聴。・・・・・・Alternative・・・・・・・っぽいなあ。Roots Rockというには苦しいかも・・。

と、少なくともAlt-Countryという表現はどう転んでも適切ではないことを確信した。

確かにペダル・スティールを数曲で使用しているが、ボトルネックギター=カントリー・ロード〜♪、と考えてしまう程に音楽的経験値は低くないことを自認している筆者には、第一聴のインパルシヴな印象だけでなく、何十回と聴き込んだ現在でも、このThe Jaded Salingersがバリバリのオルタナ・カントリー型のロックバンドとは思えない。

何と言ってもRoots Rockの割合は多いとは言えない。これは間違いない。

まず、Alt-Countryの主要構成分たるCountryやBluegrass的な田舎臭さは皆目存在していない。

この時点でルーツロックには田舎の匂いのムンムンな泥臭さや土臭さが必要不可欠だ、という趣味のリスナーにはそっぽを向かれても仕方のない作品であると、敢えて述べてしまっても構わないと思っている。

繰り返すが、ルーツロックの度合いは決して高い−というよりも相当低い。

で、肝心のAlternativeについてだが、最初の内はかなりAlternativeでありModern Rockなだけのサウンドを演奏するバンドだな、という印象が強烈だったのだが、少し繰り返して聴くと次のように変化していった。

まず、Alternativeに特有のノイズを撒き散らし、必要以上に喧しい・五月蝿いギターを柱に据えたサウンドを垂れ流すバンドでは決してない。

次にModern Rockというには、やや華やかさというか絢爛とした色彩に欠けるところが大だ。とはいえ、この感覚がオルタナ的な暗鬱さや暴力的な攻撃性と同義ではないのだ。

第一に、Alternative Heaviness SoundやMixture Musicのように、削り出した金属の原材というように置き換えるのが相応しい、オルタナに特有の無機質で、固く、手を触れればスッパリと切れて血が滲み出てくるような排他性が全くない。

第二に、スクラッチやシンセノイズ、ラップ、プログラミング・ドラム、ループといったロックを表現する上では百害あって一利なしなエレメントを完璧に遠ざけている。

第三に、冒頭で触れているようにメロディが素直であり、Alternativeの業病である気怠るく、暗雲のように纏わりつくアンチ・コマーシャルな曲創りをしていない。

以上の如く、凡百のオルタナバンドとは同一視することさえ烏滸がましい、正統派に準ずる、もとい、正統派に属するソングライティングをしているグループである。

また、Modern Rock的なメカナイズされた極彩色なサウンドや、アーバン・サウンドを追い求めた装飾過多に陥り易い音楽とも異なり、かなりシンプルでソリッドな削れるところは殺ぎ落とした音を持っている。

全体の音の感覚としては、鮮やか・艶やかとは対極の、やや燻んだ原色系でない色彩が浮かんでくるような音の構成を行っている。とはいえ、これまた単に暗く、怒鳴り散らす見苦しいオルタナティヴの鬱屈としたカラーとは全く性質が違う。

Power PopやPunk Popのようなスルスルと流れるドリーミーで分厚いお気楽サウンドよりも、よりナチュラルでロックンロールの素のパワーをそのまま叩き出しているという力の篭もった躍動を感じられるということだ。

Pearl JamやCreedのように単にあるものを壁に叩きつけて内臓から飛び散った臓物を掲げてゲラゲラと笑っているような頭の悪さや、野蛮で小便臭いガキな音楽とは比較にならないくらい、丁寧に音を組み立てている。

暴力、悲しみ、屈折、ストレス、というマイナスな感情をロックで表現するというAlternativeらしさは、The Jaded Salingersには全く感じられない。

しかし、ルーツロックの懐の深い大地から湧き上がってくる陽炎のような感覚にはやはり乏しい。サウンドのとある局面ではかなりRootsyなストリームを感じることはあるのだが、曲全体ではそれ程強烈でない。

結論として、こうなった。

Alternativeの悪臭は薄いけれども、同時にRoots Rockの暖かい包容力もそれ程有していない。丁度中間点に近い場所に位置する音楽性。

Adult-Contemporaryと切り分けるには、やはり流麗さと華に欠ける。

Modern Rockと呼ぶには、ややプリミティヴ過ぎるソリッド感が突出している。

Power Popとするには、ロックの角が立ち過ぎだし、より複雑な音楽性がある。

これらを踏まえて、Roots Rockの大前提であるアーシーさが希薄となると、やはりAAA=Adult Alternative American Rockとしての性質が、ルーツやコンテンポラリーさやアダルト的な要素を凌駕してしまいがちになる。であるからして、RootsとAlternativeの中間的な性格を帯びつつも、やや鋭角的なAlternative風のサウンドが全体としては一番の割合を占めてリスナー耳に届くことになる。

最近当サイトで取り上げたアーティストを天秤にして計量するなら、Highway 9やLegend Of Rodeoといった本来ルーツロック一辺倒な始まりをしていないけれど、正統派のど真ん中アメリカンロックを模索した結果の付随としてルーツ的なエレメントをそれなりの割合で含んでしまった、メジャーバンドにまあ近いだろう。

が、Legend Of RodeoやHighway 9よりもルーツロックとしての味付けは薄い。反面、オルタナティヴな硬質さではこれらのバンドは濃い曲と薄い曲が極端に混在しているが、The Jaded Salingersはどのナンバーも均等にオルタナテイストが濃くないし、薄くも無い平均的なアルバムにしている。

このため、名曲というかルーツロックナンバーとしての良曲を抱えるHighway 9やLegend Of Rodeoと並べると、ややルーツテイストは引っ込んでいるように思えてくる。

その点では「Isolation Drills」というキャリア初の聴ける良質なポップセンスを有したアルバムを出したGuided By Voices、ポップでロックな作品を安定して供給してくれるClarks、といった類のバンドの作風により近いともいえるだろう。

直球的なロックパワーでは「Atomic」以降のLITに匹敵するところもあるだろうが、LIT程下世話なラウドさと単調さで完結してしまわないところがポイントだろう。

このように、どちらの端にも極端に傾かないサウンドを創造したため、却ってRootsよりもアクの強いAdult Alternativeとしての雰囲気が強くなってしまったアルバムであるのだ。

これが、かなり前で述べた「微妙」という感想にシンクロするのだ。

例えば、Wallflowersの最低の駄作で金返せアルバム筆頭の「Breach」のように、ModernともAlternativeともいえないどっちつかずの中途半端のロクデナシな代物に終始してしまう危険性が非常に高い。

また、中庸が最悪という形態に変化するベストの例を示したPete Yornのボケ茄子なクソ作「Musicforthemorningafter」のようにAlt-Countryを出そうとし、ModernもAlternativeも売れたいから入れておこうと全部加えて、灰色のドロリとした苛立たしさだけを煽る存在に着低したなれの果てもこういった失敗のエポックだろう。

また、なまじ硬質なAlternative的な音楽性が目立ってしまうため、メロディがAlternativeの癖の悪さに打ち勝てなければただのオルタナ風な特徴のないロックアルバムに堕ちてしまうだろう。

しかしながら、幸いにもThe Jaded Salingersはポップで素直なスコアを譜面に描けるライターが存在しているため、楽曲的にオルタナティヴに染まり切ってしまうことはない。

要するに曲の良さがあるために、暗灰色で粗雑なAlt−Rockが突出することを完全に押さえているのだ。

また、ここだけは主観の中のもう一歩踏み込んだ主観となってしまうが、

それなりに自然な、ルーツ的な音出しをしている、と感じる。

少なくとも、耳に優しくないギリギリ・ガリガリという機械質人工音の演奏で、有無を言わせずハードにロックンロールを模倣する音創りはしていない。

Alternativeは消えろ・絶滅しろ、ムネヲハウス(謎)という嗜好の持ち主である筆者がRootsyなリフとサウンドを感じることが可能なのだから、それなりの幅のリスナーに受け入れが可能なのではと思っている。無論、Alternative問題なしな趣味の人なら更に許容が容易だろう。

最終的には、

微妙にRoots Rockであり、おとなし目のAdult Alternativeであるポップでスピーディな都会的ロックバンド、のようなもの。

というロックバンドになるだろう。本人達はそこそこRootsやAlt-Countryという表現を自らの音楽性を語るときに使用しているようだが、自分達が述べる程にはルーツ・オリエンティッドが濃厚ではないのは間違いない。薄過ぎないのもまた確実なのであるけれど。

さて、ミニアルバムやEPといった過程をすっ飛ばしてボストンのインディレーベルであるEspo Recordsから発売されたセルフタイトルは全13曲の47分少々という分量である。

このレーベルはどちらかというとハードロック系な爆走パンクを主に扱っているが、その中ではThe Jaded Salingersは浮いてはいないもののやや異色ではあるかもしれない。このあたりもまた境界線上に位置する音楽を演じるバンドらしいと言えるかもしれない。

このバンドは4ピースであり、どのメンバーもルックスで勝負することは難しいという点も非常に信頼できそうな気がするのだ。(笑)

もっとも、ワークブーツにコットンシャツという田舎兄ちゃんスタイルでなく、二の腕全体に刺青をしたベース担当のRyan Parkerや彼ほどではないが刺青を入れまくっているヴォーカリストのElgin Jamesというように、ややティーンズを意識したファッションを装うとしているが、見事に似合っていないのは不恰好である。(苦笑)

The Jaded Salingersは2000年中頃にThe World Is My Fuse、Scarlet Havenという2つのオルタナ系のロックバンドが解散したことからスタートしている。

それぞれのバンドのリーダ格であった、Elgin Jamesとギタリスト兼バックヴォーカリストを努めるAaron Faullsがデュオを結成し、リズムセクションとしてRyan ParkerとドラマーのBrian Strwanを加えて正式にバンドとして起動。

2000年11月にはリハーサルを終えて、ボストンのアンダーグラウンドでギグ活動を始める。

2001年に入ると、4曲入りのデモCDとテープをライヴ会場で配布しつつ徐々に人気を上げ、同年晩秋にボストンのメタルサウンド/パンク系のレーベルであるEspo Recordsと契約。2002年の5月にアルバムをリリース。

現在はLost City Angels、2枚目で完全に見放したハードロック化したThe Gentlmen、The Damn Personalsといったパンクロックバンドのローカル人気を博しているバンドとジョイントできるくらいに出世している。

このアルバムにはピアノ兼オルガンのプレイヤーが1名とペダルスティール弾きの合計2名がゲスト参加しているだけで後はメンバーがそれぞれの楽器を弾き、歌っている。

アルバムの第1曲目である#1『The Last Song』から#2『Beautiful Baby』を経由し#3『Thunderstorm Girl』までノン・ストップでポップなロックナンバーが3連続となる飛び出しは圧巻だ。

その中でも、乾いたギターがルーツとアーバンの中間を驀進する#1、ドライヴ躍進感溢れるギターが吠える#2、そして最も3曲の中ではルーツロック的な手法を活用しているリズミカルな#3が一番の良曲だ。

やや、Alternative/Jam Rockという暗さが減点のアクースティックなダラリとしたバラードの#4『Drunk』はいまいちオルタナに過ぎる。

#5『Tomorrow』では、このバンドの一番の弱点であるElginのヴォーカルの弱さが、その低音で抑えて歌うメイン・ヴァースで露呈してしまっているが、コーラス部分での抜けたロックさはオルタナアレンジのこのナンバーを補完して余るメロディアスな長所である。

#6『You’re Gonna Miss Me』や#8『Slip Away』もThe Jaded Salingersの特徴を集約したようなアップビートでポップ、しかもルーツフィーリングとオルタナティヴなアスペクトが共存するという要素まで一緒である。兎に角素直なコマーシャルさを惜しげもなく、やや硬めのアレンジで演奏されるロックンロールに投入している。このために、極端にAlternative Rockとしての鬱でダークな側面が解消されているのだろう。

何故かバックカードのリストから抜けてしまっている#7『Fourth Of July』は#4よりも素直なアクースティック・バラードである。ここでは甘く歌うElginのヴォーカルがそこそこの良さを発揮している。B3の重ね方も中々に巧みだ。

オルタナティヴでコーティングしたPower Popなマイナー調ソングの#9『Meet Halfway』をパスして、#10『Oncoming Lane』ではペダルスティールがしめやかに哀愁を演出するアクースティックな優しさを湧き出させている。ルーツ楽器を使っているのに、どうにも都会的な雰囲気のバラードになってしまうのが、このThe Jaded Salingersの本来の性質かもしれない。

ややAlternative調子の苦しげな出だしからキャッチーなパート、そしてまた重苦しいAlternativeメロディが交錯する#11『Karma Cowboys』は完成度はやや低いが面白い曲だ。

そしてまたもペダルスティール、加えてピアノとアクースティックギターが美しさを演出するバラード#12『Dose』もややオルタナに寄っているメジャーコードに徹し切れないナンバーだが、悪くない。

最後の2曲は#13『Firefly』も含めて、Acoustic Alternativeという流行のジャンルに挑戦してみたような気概を感じることは出来るが、その隠滅とした翳りは前半のスコンと抜けた力の入り具合からはやや力が落ちてしまった気がして物足り印象が強い。

全体的にスローナンバーやアクースティックを意図した曲に、Alternative的な影を濃く感じ、本来はAlternativeとなる素養の強いアップビートなロックチューンにより非オルタナでRootsの音楽性を感じてしまう。

これは、このバンドがやはりAdultという接頭語で妥協しているとはいえ、Alternative的な現代性を基本に置き、それをメロディの良さとRoots Rockの手法を取り入れることで緩和している証拠なのだろうと分析している。

が、ロックンロールでポップなアメリカンサウンドのアルバムとしてはかなり良質である。ルーツでなければ音楽に非ずという人以外なら多分イケルだろう。

The Jaded Salingersはライヴ活動の傍ら、既にスタジオで新しい6曲の新曲を、このアルバムを手掛けたプロデューサーのJim Siegelのマネージメントで録音を終えたそうだ。

この新曲はまだ聴けないし、どのような形で発表されるか正式なコメントはないが、彼らの将来的な音楽の方向を占う上で、是非とも聴いてみたい。

王道というにはややコンテンポラリーな鋭角さが目立つが、十分評価に値する大物ロックバンドの素質を余すところなく開花したデヴューアルバムだ。

The Jaded Salingers−草臥れきったサリンジャー、というバンド名については何処からの引用かは不明である。

けれども、語感がなかなかに鋭く、名前だけで興味を惹くことが出来そうにも思えるが如何だろう。

勿論、筆者は名前にも誘導されてこのアルバムを購入してしまったのだが。(笑) (2002.8.7.)

Scattered / Martin Zellar & The Hardways (2002)

Scattered / Martin Zellar & The Hardways (2002)

Roots ★★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★☆

Alt-Country ★★

You Can Listen From Here

1980年代から、今で言うAlt-CountryやRoots Rockというジャンルに当て嵌まる音楽を堅実に続けてきているシンガー・ソングライターであるMartin Zellar。当時は語彙が存在していなかった故、単にCountry Rockとだけに分類されていたが、そうそうカントリー的な下地の濃い音楽をやって来ている訳ではない。

Martin Zellarは1987年に自身をリーダーとしたバンド、Gear Daddiesを故郷のミネソタ州はツインシティの異名を持つミネアポリスで結成し、1994年のオフィシャルな解散までに3枚のアルバムをリリースしている。

このGear Daddiesというバンドは確かにカントリーロックというレッテルを貼れないことはない音を創造するユニットではあった。が、ベッタリなカントリー感覚を出すバンドでもなかった。

例えばMartin Zellarよりも先に何枚ものアルバムを発表していた先輩格である、カナダのThe Long Rydersや、Jason And The Schorchers等と比較すると、カントリー的な土着音楽のダストさや田舎パーティ・ミュージックの側面のあるあっけらかんとした軽さは遥かに少ない。

どちらかというと、ルーツロック一筋に突き進んだLong Rydersとは異なり、紆余曲折を経て、ルーツロックバンドに成長していくBlue Rodeoに似通ったPop/RockとHeartland Rock的なマイルドな中部ルーツ系列のサウンドを根幹に置いたルーツロックを主眼にしていたアーティストであると思うのだ。それが成功していたかどうかは別の話になるけれども。

もっとも、例に挙げた1つのうち、Jason And The Schorchersは1990年代に入ると次第にパンクロック化が進んでいくことになり、初期のカウ・パンク的カントリーな手法は激減するのだが。

またほぼ同時期にバンドを立ち上げているThe JayhawksやUncle Tupeloの音楽性とも異なったルーツサウンドを有しているだろう。

Alternative Countryというジャンルの半分、Altが形意するパンクロックやガレージロックのラウドさ・ラフさという点ではUncle Tupeloの「No Depression」や「Still Feel Gone」の初期2作のような激しさはない。とはいえ、Tupeloの3作目である「March 16-20,1992」のように極端なカントリー風レイドバックを示すようでもなし。

同郷のJayhawksの「Blue Earth」までのカントリー・カントリーした田舎臭さもないし、1992年の名盤「Hallywood Town Hall」ほど乾いて地密度の高い音楽性でもない。

つまりは、Martin Zellarの出発点であるThe Gear Daddies中庸的なルーツロックを求道したバンドであったと思うのだが、そのミディアムな平凡さが仇になってしまったバンドでもあると思う。

ミネアポリスの音楽土壌は、非常にポップスとルーツという2要素のバランスが取れたバンドを数多く排出しているけれども、このWell-Balancedと英語で表現した方が語感が良さそうな特徴は、その音楽に文字通りの特徴を持たない場合は、特徴自体が致命傷となることが多い。

なまじ、あまり突出したカラーというかアクの強さが薄いため、メロディ・ヴォーカル・アンサンブル・アレンジ・サウンドクリエィション、といった要素が一定のレヴェルに達せずにあまり高くない水準で拮抗してしまうと、とてつもなく退屈で中途半端な作品として完成をみてしまう危険性がとても高いのだ。

中道=特徴のなさ=平凡=退屈=沈没

というプロセスを経て、リスナーの記憶に引っ掛からずに即座に記憶の引出しの隅に追いやられ、記憶の増大と共に引出しから捨てられる運命にある。というレコードになってしまうのだ。

実際に、The Gear Daddiesの残した3枚のアルバムでは1990年の2作目「Billy’s Live Bait」はそのポップさとフォーキィなアクースティックさ、そしてトワンギィなカントリー・フィーリングが上手く結合した傑作であったが、残りの2枚は実に凡庸な量産型カントリーロックアルバムに終ってしまっている。・・・まあ1stはメジャー昇格に寄与したという事実を鑑みると悪い出来ではないのだが・・・・。

ポップとロックというメインストリームの基本形に、カントリーやルーツという根源音楽がアンバランスに同居してしまい、バラバラになったジグソー・パズルを見るようなアルバムとなっているのだ。

以上のような、ルーツロックの地味で普通的な音を求め、筆者的にはそれに成功せずに詰まらないバンド・いまいちなアルバムしか出せないバンドで終っているのが、1980年代からメジャーアルバムを奇跡的に出し続けたThe Bodeansや、Bodeans程には駄作凡作だけでなく傑作も数枚あれど、殆どがぱっとしないDrivin’N’Cryin’といったルーツロックのグループである。

これらのグループに共通しているのはポップさも中途半端、ロックンロールも弱ッちい、たまにロックするとしょうむないハードなだけの音、メロディに切れ味が少ない、等々の短所である。

が、Martin Zellarは筆者的にはある時点までThe Bodeans程には採点は低くなかった。まず、前述したようにGear Daddiesで1枚だけではあるけれども、傑作を残している。

また、1994年にGear Daddiesを解散後に、旧バンドの活動拠点であったミネソタ州とテキサス州をまたいでソロ活動を始めるが、最初のソロ作「Born Under」(1994年)は、キャッチーであり「Billy’s Live Bait」に通じるバランスの巧みさが高い位置で纏め上げられた良作であったからだ。

「Billy’s Live Bait」を誉め倒すのに使われた、The ByrdsやGram Persons、そしてDoug Sahmといったカントリーロック/フォークロックの大先達の魅力を再構築したような美点を感じれるアルバムだったのだ、彼のソロ1作目は。

そう、1994年の時点では、リーダーとなって作製した4枚のアルバム中、2枚が良作以上という、かなり期待の持てるミネアポリス・ルーツロッカーだったのである。

しかし、この後からが、Zellarの筆者的株が暗黒の金曜日が爪痕を残したウォール街のように大暴落を始めるのであった・・・・。

さて、ここでMartin Zellarの経歴を再び整理しつつ、この最新作「Scatter」までの足取りと筆者的な見解を交えて纏めてみることにしよう。

Martin Zellarは1956年生まれ。ミネソタ州の出身である。20代から主にテキサス州のオースティンのクラブシーンでカントリーロックのバンドを幾つも渡り歩き、また自身でも幾つかのグループを結成しては解散を繰り返していたようである。

また、1980年代の半ばからは、オースティンと故郷の州で最もロックンロールが活発なミネアポリスの両方にそれぞれの演奏仲間を作り、定期的に往復してライヴ活動をするという北部と南部を縦断する演奏を行っていた。そして、2都市に股をかけた活動から、両方の演奏仲間を統合しGear Daddiesを発足させたのが1987年。

翌年には早くもフルレングス1st「Let’s Go Scare Al」をセルフ・リリースする。

このアルバムは、傑作である「Billy’s Live Bait」には及ばない荒削りさと未完成さは感じられるものの、かなりポップでルーツィなカントリーロック/ルーツロックアルバムで、ミネアポリスのシーンだけでなく、テキサスでもかなりの好評を博するようになる。

この人気に目をつけたメジャーのPolydor Recordsが即座に契約を持ちかけ、Gear Daddiesを獲得する。

そして1990年には2枚目のフルレングスにして初メジャー作となる「Billy’s Live Bait」をプレス。このアルバムは上に記述した通り、Byrds等と比較されかなりの評価を受ける。

加えて、「Billy’s Live Bait」の発売に次いでPolydorから「Let’s Go Scare Al」も改めて再発され、2枚のメジャー作品をバンドは打ち立てることになる。

同時にSoul Asylumの全米ツアーのフロントアクターに起用され、ツアーを共にする。更にNeil Diamondの前座としても採用されるというように、順調な出だしを見せていたGear Daddiesであった。

しかし、当時じっくりと鎌首を擡げつつあったオルタナティヴという音楽によりメジャーシーンは変貌を遂げることを余儀なくされる運命にあり、バンドもこの大津波に巻き込まれてしまう。

無機質なカチカチの音を垂れ流すオルタナティヴが急速にシーンを侵食し始め、Gear Daddiesのようなルーツサウンドを武器とする新人バンドの大半がセールスを満足に得ることなく沈むことになる。

Gear Daddiesも類に漏れず契約を失い、インディレーベルのCrackpotからアウトトラックとライヴトラックを集めた2枚組みのLP(CDは1枚に収録)「Can’t Have Nothin’ Nice」をあたかもバンドのこれまでの活動を締めくくるような意味合いでリリース。

これ以降は、以前は年間100ステージ以上が当たり前であったサーキットの数も激減し、遂に1994年にはGear Daddiesは解散の正式なステイトをする。現実としては1992年にはバンドは解散状態で、Martin Zellarは自身のソロ活動を行っていたようだ。

解散前からの流れに乗り、Martin Zellarは同バンドのベーシストであったNick Ciola等の協力を得て、解散表明がされた同年の1994年に最初のソロ名義作品となる「Born Under」をマサーチューセッツ州のインディ・レーベルRykodiscから発表する。(店頭に並んだのは1995年1月なため、1995年をリリース年とする資料も存在する。)

このアルバムからは『Lie To Me』と『Let Go』の2曲がシングルとしても発売されている。

参考までに、Rykodiscというレーベルは21世紀に紀元が変わっても健在であり、多数のルーツロック/カントリー/フォークポップアルバムの委託販売と優良アーティストを擁する中堅レーベルに合併をしつつ成長している。

このレーベルでMartin Zellarは、デヴューアルバムに参加したメンバーをベーシストのCiola(Dominic Ciolaと「Born Under」に参加した段階で変名しているが。)以外を一新してThe Hardwaysを正式に発足した後、2枚目アルバム−バンド名義としては初の「Martin Zellar & The Hardways」を1996年に発表する。

しかし、キャッチーで落ち着いたルーツポップソングが詰まっていた「Born Under」と比較すると、このバンドセルフ名義の2枚目はかなり失望を隠せない出来に成り下がったアルバムであった。

シンセサイザーやサックスを始めとするホーンの音を積極的に配置した冒険心は一応評価できうるアルバムなのだが、如何せん、ポップの度合いが足りない。また英国的な半端ポップというのだろうか、アメリカン・ルーツサウンドに必須である力の篭もったラインが致命的に不足し、全くインパクトのないアルバムになってしまっている。

この段階で、筆者は相当Martin Zellarに不安を覚えた。そして、その不安は不満として2年後の次作を通して変貌を遂げるのである。

バンドはRykodiskよりも更にマイナーなOwen/Lee Recordingから、「The Many Moods Of Martin Zellar & The Hardways」を1998年春に発表する。

このアルバムはロックンロールという力技では先祖帰りしたような復活振りを顕わしているのだが、そのラフな面が如何せんB級でネジレのあるメロディを持ったブリティッシュ的な音楽性として表現されてしまっているように思える。

評論誌やレヴューでの評価が結構高得点なのが不思議なくらい、筆者にとっては大したインパクトを与えるアルバムではなかったし、メロディ的には前作である「Martin Zellar & The Hardways」と五十歩百歩な仕上がりであると考えている。

要するにポップさが足りない故、ルーツロック、オルタナ・カントリーとして音楽を表現する際に、そのダーティで粗い面だけが強調されてしまっているのだ。しかも、パンキッシュやハードサウンドだけで押し捲れる程にはパワー・ロックなアルバムでもないし、とことんトラッド的土臭さに踏み込んだルーツサウンドでもないため、中途半端に加えて、鬱陶しいラフさが付き纏うという、中間的ルーツロックを演奏する場合に引っ掛かるトラップに見事なくらい填まり込んでいた作品なのだ。

またも、弦楽器やホーンに電子鍵盤類と色々な楽器を持ち込んでいるが、これまた英国的なごちゃごちゃした統一性のなさを増すだけの働きしかしていない。

キャッチーさの程度が不足しているのに、大人しいロックンロールを追求するなら、それはもう退屈で華のない未整理さだけが際立ったB級以下、Cクラスの作品にしかならない。

このジャケットの主色を異なる3色のカラーで売り出した3枚目のアルバムを(筆者のは緑色だった)聴いた後、私的購入リストからMartin Zellarの名前は後落した。ぶっちゃけた話、ここまでのミュージシャンと判断したからだ。

従って、2000年のライヴ盤「Live Two Guitars Bass And Drum」は元々ライヴ盤は食指が動かないので、完全に黙殺。

そして、2002年の5作目「Scattered」も当初は全く購入するつもりはなかったのだ。プロデューサーも駄目作2枚のうち後の盤を手掛けているPatrik Tannerであったし、購入していた前作より4年も月日が流れていたので、殆どMartin Zellarの名前さえ忘れていたからだ。

しかし、何となく、試聴してみた#1『Here’s To Everyone』と#2『So Far Away』、#4『Scattered』の3曲が、

「これ、ホンマは別のバンドとちゃうんか?」と眼鏡を掛けなおして、耳掃除をして聴き直したくなるくらいにストライクなポップロックであったので、ハズレを承知で購入した次第である。

さて、結果は吉と出たか凶と出たか・・・・・・・。

まず、一回聴いただけで、

Martin Zellarの評価がソロ・デヴュー盤の「Born Under」を凌駕してしまった。

素晴らしい出来になっている。何を食ったのかドーピングしたのか(を)定かではないが、久々のZellarの作品の大当たりであり、キャリア最高のルーツロック/ポップのアルバムである。

まず、曲創りが実に素直で敢えて捻りを加えず、極上のポップセンスの上に成り立っている。

これだけで、本来中庸的なルーツロックを基本においているため、ストレートで癖の無い良盤となるパスを手にしたことになるのだ。

中庸という概念に準ずるけれども、無理矢理ロックンロールを求めたり、カントリー・フィードバックに顔を向けないでオーソドックスなポップロックを演奏している。これまでは、どうにもこの本来の方向性から逸脱や浮気する傾向が見えたのだが、今作では呆れるくらいに普通で素朴でオーソドックスなルーツソングを力み無しでプレイ。

また、色々な楽器を加えていた過去2枚とは正反対にピアノを加えた他はギター2本とリズムセクション、時々ペダル・スティールというシンプルな編成に戻っている。ホーンやヴァイオリンも良い味付けとなるのだが、肝心の曲がその受け皿たるキャパシティを有さなかったアルバムでは、全く余分な存在だけだったことを鑑みると、堅実で正解。

前作までの反省からか、今回は曲の許容量が大きいのに余計な楽器で彩色することを避け、手堅いアレンジと編成で纏めている。

そして、ヴォーカリストとして図太さだけでなく、甘苦さを表現できるようになったMartin Zellarの円熟もアルバムに加点をする原因の1つとなっているだろう。その不器用さがともすれば魅力となる典型のヴォーカルであったMartinがかなり年齢相応の器用さを見せるようになってきている。

殊にバラードタイプの曲において、Martinの器量を示す尺度になっているナンバーが多い。

プロデューサーのPatrik Tannerが弾くピアノが美しいメロディを彩る#5『Low Road』での色気のあるハスキー・ヴォイスを織り交ぜ、シャウトも披露する感情の入れ込み方は、これまでにはあまり見れなかった多様性を体験できる。このスケールの大きいバラードはロックンロールの速さとは種類の異なるダイナミズムが満ちている。

#8『And The Grass Won’t Pay No Mind』はミディアムでフォークロック的なアーシーさを小出しにしたポップナンバーであり、真性のバラードではないけれども、ここでは精一杯ハイトーンを喉から搾り出そうとして出し切れていないヴォーカルが却って真摯さを感じれて、微笑ましさを誘ったりもする。

また、ラストナンバーの#11『Always Be Friends』にて、Zellar自らがピアノ一本で弾き語りする件では、徒に生の感情を吐露することを避け、悲しみを堪えるかのように切なく不器用に歌うという器用さを見せてくれる。こういったピアノオンリーな曲を最後に持ってこれるようになったことが、Martin Zellarのアーティストとしての年輪を感じさせる。

しかし、バラードも良質だがバラードだけでなく、他のタイプの曲にこそ、「Scattered」の魅力が詰まっている。

#1『Here’s To Everyone』は間違いなくMartin Zellarがこれまで創った曲の中では最もポップロックとしてのエッジが最高の状態にチューン・アップされたナンバーだろう。つまり最高にロックンロールでありつつ、ポップであるということだ。爽やかにカウンターを当てまくるギターに、暖かいコーラス。これらが疾走する快感。この1曲だけで「Scattered」の好感度(?)が相当アップする筈だ。開始曲の重要性をひしひしと感じる。

Steve Andersonがテンポ良く叩くピアノに超絶に甘くて切ないラインが被さる#2『So Far Away』も#1と甲乙を付け難いミディアム・テンポのポップナンバーである。ルーツ感覚というよりもBeatlesやMonkeysの最高級のコマーシャルセンスを感じてしまう普遍的なクラッシックポップとなれる可能性がある曲でもある。ここでもビタースウィートに歌うZellarのヴォーカルが異様にマッチしている。

静から動へのロックンロールの馬力を感じられるのが、#3『What It Is I Feel』。アクースティックオリエンティッドと思わせるリフからユルリと流れ出し、次第にアンサンブルの肉厚を纏いつつ、これまた最高にキャッチーにドライヴ・ロックするハーフ・バラードロック。この3曲目まで聴くと、何処までこのままのペースで行くのだろうかと不安になったものだ。過去の不安が存在したため、何れコケルのでは、という危惧があった。

しかし、これは完全な杞憂に終る。

#4のタイトルナンバー『Scattered』はルーツロックの低速ギアで走りつつも、嫌味にならない程度の上品なポップさを塗したロックナンバーであり、引っ叩かれるピアノの音階を外した演奏が何とも言えずにパンチ力のある粗さを演出しているところに釘付けとなってしまう。

#6『The Underlenting Kind』も#3と似たような美しいパワー・バラードタイプのロックナンバー。#3よりも抜けた音色の複数ギターが、ハートウォーミングな感じの西海岸的なポップロックナンバーに仕上げている。泥臭さと爽快な涼しさが同居した#1よりスマートなドライな感覚のあるナンバーだ。

#7『Everything We Had』のトラッドの暖かさを匂わせる、堅実なポップロックもあまり目立たないが、かなりヒット性の高いナンバーだろう。あまりにもシングルとしてラジオに乗りそうなナンバーが多いため、繋ぎ的なナンバーに沈んでしまっているのが勿体無い。

#9『Barfly Blues』は曲名の通り、ブルースとカウパンク的なダークさが漂うAlt-Countryなロックナンバーであり、こういった曲もMartin Zellarとしては入れておきたかったのだろうと推察している。あまりに甘いナンバーばかりではツールィなアルバムとしての印象が薄れることを避けたのだろう。

その流れは#10『Summer Song』にも続いて行く。ややサイケディリックな角度を持ちながら、ダートにうねるギターをエキセントリックに掻き鳴らしながら低空飛行するノイジーで不思議な雰囲気をもった異色作となっている。が、どちらかというとルーツの泥臭さというよりも、プログレッシヴな異空間を連想させるようなナンバーになってしまっているけれども。

アルバムのジャケットではMartin Zellarがアクースティックギターを爪弾いているけれども、アクースティックさはあまり耳に入ってこず、程好く折り合いの取れたエレクトリックでありつつもオーガニックなロックアンサンブルが五月蝿過ぎず、大人し過ぎずに音空間を支配する作品となっている。

メンバーはドラマーがScott Wenumという人に代わっていた他は& The Hardwaysとしてアルバムを出した時から変化していない。それ以降のアルバムでかなり参加していたゲストが激減し、バンド4名をコアとした小ぢんまりとした演奏形式になっているが。

これまでにMartin Zellarがいまいちであった人にも、この「Scattered」は自信を持ってお薦めできる。

「Born Under」よりも多彩で、Gear Daddiesの「Billy’s Live Bait」よりもポップロックとしてカントリー臭さを抜き、シェイプアップされたルーツロック作となっている。

ここまで良質なポップロックアルバムを眼の前に突き出されてしまうと、RootsだCountryだ云々する以前に単純に喜んで聞き惚れてしまう。

良い意味で予想を裏切ってくれたアルバムは結構久々な気がする。期待していなかったため、やや評価が過剰気味ではあるけれど、その過剰さも本来の評価のように容認できてしまうくらい素晴らしい。

Martin Zellarにこれまでの低評価を謝罪する必要に刈られてしまった1枚である。 (2002.8.10.)

Highway Songs / Missing Joe (2002)

Highway Songs / Missing Joe (2002)

Roots ★★☆

Pop ★★★★

Rock ★★★☆

Modern ★★★☆

You Can Listen From Here

2002年の5月に、何とMissing Joeは中華人民共和国の経済特区である上海でその人気による追加公演も含めて10日間滞在し、コンサートを4回行っている。

その際、直行便がないため、まずボストン−東京と飛行し中継として日本にも立ち寄ったらしいが、当然のことながら日本では何のプロモーションも行わず(えず)、乗換えだけのポイントでありさっさと上海に向ったそうだ。(涙)

まあ、呼んだらホイホイと来る大英帝国のアングラバンドとは違い、アメリカンなインディバンドには本邦のプロモーターが見向きもしないのは今に始まったことではないが。

これまでアメリカ国内でしか、それも全米クラスのツアーさえ満足に行ったことの無いバンドが、いくらスポンサーによるローカルバンドを中国で紹介する企画の一環とはいえ、訪中のトップバッターのバンドに組み入れられ太平洋を超えるというのはなかなか実現しないことだろう。

これはMissing Joeのバンドのステータス云々を別として、その実力の評価がかなり程度高いことを実証する好例だと考えて良いだろう。

確かに、非メジャーバンドとはいえ、Missing Joeの名前は徐々に知れ渡るようにはなってきている。

フルレングスでレコードデヴューする前から、Missing Joeはボストンのインディシーンでかなりの評判を築いていたようである。勿論、寝転がっているだけで人気が上昇する訳でもなく、マイナーバンドの常として、クラブや珈琲ハウス、そして高校や大学のイヴェント等を精力的にサーキットし、地道にファンを獲得していったのだ。

まずは、早々にMissing Joeというグループに付いて述べてしまおう。

バンドのオリジナルメンバーはボストンを州都に持つマサーチューセッツ州ではなく、より東に位置するコネティカット州出身である。(メンバーの中にはメリーランド州の生まれもいるのだが。)

1995年に高校でバンドを組んで活動していたヴォーカル/ベースのMatt RafalとギタリストDave Dombroski、そしてドラマーのBrian CoesがMissing Joeを高校を卒業した翌年に正式に結成されている。この3名は8歳頃からの友達で演奏仲間だったそうである。

まずは地元コネティカットで活動を始めるが、学生バンドという枠から抜け出た瞬間から白いバンに演奏機材一式を詰め込んで、東海岸のローカルシーンをサーキットに出かける。

そして、ニュー・イングランドやコネティカットでジワジワとファンを増やす途上で、より大きな機会を掴むためにボストンへと移っての活動となる。

前述のように、珈琲ハウスや学生会館をはじめ、何処ででも需要があれば馳せ参じるというスタイルで、かなりのステージをこなしていく。

この頃から、21世紀現在はインディ落ちしてしまった当時のメジャーバンドBetter Than Ezraを筆頭に、Luscious Jackson(筆者は全く好みでないのだが。)といったそれなりに名前の売れたバンドの前座として引っ張られる程に急速な成長を遂げている。

以上のように全米クラスで名が知られているバンドのツアー・サポートが出来るくらいになった1997年に、Missing Joeは初のEPをリリースする。4曲入りの「Never Been To California」を作成。このEPはライヴ会場中心の販売で3000枚以上の売上を残す。

好調なEPのセールスにも助けられ、Missing Joeは次なるステップであるフルレングスアルバムの作製に着手するのだが、同時にレコードを発表する前であるとはいえ、既に活動拠点のボストンにてメジャーバンドのフロントアクターを勤めるまでに台頭してきている。

1990年代後半からオープニングを任されたメインアクターとしては、Everclear、Nine Days、American Hi-Fi、そしてSister Hazelといったのが代表格ということ。

Sister Hazelは兎も角として、残りのバンドはAlternativeやModern Rockというアフター・グランジのメインストリームを大なり小なり含んでいるバンドである。

これから述べる点だけに於いてはSister Hazelをも包括して述べて良いと思うのだが、アルバム毎に波はあるものの、これらのバンドに共通しているのは、メロディが良い意味で売れ筋を意識したポップな傾向があるということだ。

こういったAlt/Modern系のバンドとステージを共にすること、同時にRoots RockなSister Hazelともコラボレーションが張れるという実績がMissing Joeの音楽性を雄弁に表していると考えているのだが、それは後述。

こうして、一気にメジャーへと抜擢というようなシンデレラストーリーとまではいかないけれども、着実な人気の上昇に支えられて、3人の若者はフルレングスアルバムのレコーディングを2000年に入ると直ぐに開始。同年4月に発売に漕ぎ着ける。

こうして発売された1stフルレングスの「Breaking Down The Constellations」は、「Never Been To California」以上の人気を博し、オンライン販売を中心として5000枚以上を売上げ、プレス関連での更なる高い評価を得る足掛りとなった。

CMJトップ200アルバムチャートにもランク・インし、CMJホームページのトップにて紹介されている。

「For Fans Of Creed,Third Eye Blind,Collective Soul」というお薦め文が掲載されていたが、正直Creedは全く見当違いだと思う。逝って良し!!

メロディをそれなりに大切にするという上ではThird Eye BlindとCollective Soulを引き合いに出すのは「それなりに」適当であるだろうけど。

また,ボストンでのプレスの好反響に注目したのか、人気TV放映番組のDawson’s CreekのBGMとして上記のアルバムがピックされ、更にMTV関連の放映プログラムの数本にてもBGMとしてアルバムごと採用され、かなりのMissing Joeの歌が2000年から2001年に掛けて全米でオン・エアされたそうだ。

この2001年もNine Daysのオープニングアクトとして起用された他、The Samplesともツアーを共にしている。SamplesはAlternativeではなく、よりルーツに寄りかかったアクースティックをメインにするヴェテランバンドであるから、更に受け皿がMissing Joeの音楽性の変化により広くなっていることは想像に難くない。

以上のような追い風の雰囲気の中で、セルフリリースだった1st作「Breaking Down The Constellations」よりも一歩また“ヤコブの階段”を登ったの如くに、主にModern RockやAdult Alternativeを中心に発売しているインディ・レーベルのCatapult Recordsと契約を交わし、2枚目のフルレングスである本作「Highway Songs」を2001年末からレコーディング。2002年3月に発売する。(オンライン販売は5月から。)

この2ndアルバムのリリースの後、アメリカ南部を初めてツアー。これまでは東海岸の北部中心で活動してきたバンドが、南部諸州でも集客が見込めるようになったという判断に立ってのサーキットであると考えられるが、この事実も「Highway Songs」の音楽的方向を見据える上での尺度になるだろう。

で、2002年の5月に亜細亜は上海でライヴを行ったのは冒頭に記したとおりである。

この2枚目のアルバムもファンを中心として好調に売上を伸ばしているようだ。1stフルレングスに続いて、CMJのトップ200アルバムチャートの100位以内まで上昇。

前作ではギタリストのDave Dombroskiが共同プロデューサーとしてJohn Ellisと名を連ねていたが、今回はScott

ReiblingというWeezer、Letters To CleoそしてAmerican Hi-Fiというアルバムにてエンジニアを担当していた人をプロデューサーに迎えている。

ちなみにJohn Ellisは1970年代から活躍しているセッション・ミュージシャンとは同姓同名の別人のようだ。

と、話が少々飛んだが、上の3つの売れ筋バンド程にはパンキッシュでもハードなオルタナティヴでもない、Missing Joeの音世界をしっかりと構築しているのには好感が持てる。

Weezerのような、またはAmerican Hi-Fiのような軽薄な音しか感じられない俗なアルバムを生み出してしまっているなら、直ぐに聴き飽きてこの場で紹介することはないだろう。

プロデューサーの経歴よりも重要なのは、このアルバムからバンドは専任のキーボーディストをメンバーに加えて4ピースとなっていることだ。

「Breaking Down The Constellations」でもかなり実験的なモダンロック風のシンセサイザーを始めとする電子鍵盤類をかなり持ち込んでいたバンドであるけれども、全てはゲストミュージシャンの手によるものだったし、正直あまりにもモダン的なテクノロジーの突出があったので、鍵盤の使用法については手放しで賞賛ということは出来なかった。

しかし、Dan Holdenというプレイヤーをメンバーに加えたことでどのような変化が起こったのかは知る由もないけれど、かなり落ち着いたルーツィな鍵盤のアレンジを聴かせてくれるのだ。

この点を最大に評価したい。メロディが良質であるのは、勿論1stよりも遥かに進歩しているとはいえ、鍵盤のアレンジ程には飛躍していないと思うからだ。

以上、Missing Joeというカルテット編成に変わったバンドについて簡単に経歴を述べてみた。

Missing Joeという名前の由来は次の事件に起因しているらしい。

高校を卒業後、当初は4名でバンドを組む予定だった、オリジナルメンバーの3名だったが、ベース担当となる筈であったJoe何某が、あっさりと約束を違え、海軍に入隊してしまったそうだ。

そのため、ヴォーカルのMatt Rafalはリード・ヴォーカル兼リズムギターという担当を急遽変更して、ベースの練習に明け暮れた。この経験が「行方不明のJoe」というバンドメンバーの忘れられない記憶となったため、そのままバンドの名前にしたとのこと。余程ショックだったのか、それとも悔しかったのか・・・・。

今作「Highway Songs」の各曲について触れる前に、肝心のMissing Joeの音楽についても言及しておく。

とあるレヴューにこうあった。

『Not Alt-Country But Still Be Calles As Roots Rock』

別のレヴューでは、こう比較されている。

『Missing JoeはHootie And The Blowfishとそして殊にEdwin McCainと並び評されるべきだろう。』

CMJのホームページでは

『Collection Of Straight-Up Pop/Rock Tunes』と紹介され、『High Energy Alt-Rock』と評された1stフルレングスよりも、より素直で普遍的なポップ/ロックへの歩み寄りを感じさせる。

と、他の文責の表現を剽窃したようで汗顔の至りではあるが、たまには他のレヴュアーの表現で判断するのも面白いと考え、このように並べてみた。

また、Matt Rafalも「2枚目のアルバムはどうなるのですか?」という質問に対して、

「前作よりももっとCountryであるしTwangyになる予定だ。」とも述べている。

以上を踏まえて総括すると、カントリーではないルーツロック。より都会的なメロディ構築をしたルーツロック。

オルタナティヴというよりも、モダンロック的な垢抜けたセンスとアメリカンルーツが同居するアメリカンロック。

このように捉えれば間違いないと思う。

上のレヴューにもあったように、都会的モダニズムとトラッドの土臭さを融合させたEdwin McCainの「Far From Over」と通じる面が多分に存在するアルバムとなっている。

同じくモダンポップな側面を保持しつつ、エクスペリメンタルで、少々オーセンティックな味付けが濃過ぎた「Breaking Down The Constellations」と比べると、相当大地に根を下して安定感のあるポップさを追及した作品に仕上がっていると感じる。

しかも、ロックナンバーは1st作よりも、かなりその牽引力が増し、ロックンロールのダイナミズムをより素顔で表現できていると思えるのだ。

よって、Alt-Countryのグラスでツイスティなエッセンスが足りない音楽はルーツロックではない、というリスナーには全くお薦めできない。

寧ろ、良質なPop/Rockのバランスの良さを第一義と考えるModern RockやAdult Album Alternative系統が好みな聴き手に歓迎されそうな作風であろう。然れども、ちゃんとアメリカン・ルーツやトラッドを感じれる微妙なハードルはクリアしている。

“Modern Roots Crafted Pop/Rock”

筆者は勝手にこう造語している。

但し、アルバムタイトルの「Highway Songs」から大抵の人が受ける語感というか音感であろう、

「ドライヴ時にアクセルを踏み込むのに最適なBGMとしてのロックンロール」

というイメージからは少々外れる作品であることも留意を惹起しておくべきだと思う。

スロー・ソング或いはバラードオンリーな構成ではないが、まさにハイウェイをかっ飛ばすのにお誂え向きなスピード・オブ・サウンドの権化のようなロックナンバーが終始貫徹するアルバムでもない。

もっとも、そういった「あ、軽い=明るい」“だけ”のサラリ流しBGMを車中で聴きたいなら、Simple PlanやMXPX、それにSaves The Dayのような本邦のメディアが無責任にポップコアとかエモコアとか煽る薄焼き煎餅より薄く、お茶請けにもならない軽薄パンクポップをカセットやCDちぇンジャーに放り込めば良いだけの話だ。

ジャケットにあしらわれているのは、古い型のヴィンテージ・カーと呼ばれる年代に属するオートモービル−要するにポンコツな古株−とそのコックピットであるし、インナーにはオーヴァー20トンクラスのトレーラーの写真が埋め込まれている。

こういった暴走系には属さない、のんびりと走らざるを得ない自動車や、大馬力で荷駄を挽く馬のような力で驀進する大型車といった、自ずからのペースで堅実に路面をグリップして走るドライヴに適した歌の集まり。これがMissing Joe流の「Highway Songs」になると思う。

ルーツとアーバン/モダン系の音楽の融合となると、偉大なる大失敗例のThe Wallflowersの「Breach」やPete Yornのタイトルとは反対に二日酔いの時に聴くとさらにゲー出そうな(をい)「Musicformorningafter」といったどっちつかずの駄盤に落ちてしまうという危険性があるが、Missing Joeはこういった失策を犯していない。

溢れ出して満腹以上にならない程度に耳触りの良好なポップさと、アメリカン・ルーツの筋肉質な重量を実にバランス良く配分している。たまさか、やや冒険している実験的なラインやヴァースが1stの燃えカスのように残留しているが、それが鼻に突くナンバーは殆ど無い。

もう少し、鮮やかなポップなメロディを取り入れた方が一層曲が引き立つだろうと残念に思うくらい、卑俗で売れ線丸出しの楽譜を填め込んでもビクともしないくらい芯のしっかりしたサウンドを創り上げている。

筆者的にはこういった駄作を叩き台にするのは、非常〜〜〜〜〜に遺憾であり本意ではないが、Wallflowersの「Breach」の灰色で濁った音を、良質なポップ感覚と程よいフックの入ったメロディ、そしてルーツロックというハーケンで地面をガッチリ捉えて軽薄に浮遊することを食い止めた、言わば

『♪もしも〜、「Breach」がマトモなアルバムだったら〜♪』

(嘉門●夫の名曲「ハンバーガー・ショップのイントロで歌うこと!・・・何でや?)

という仮説を現実にしたような作といえないことも無いかもしれないけれども、やっぱり「Breach」は地獄へ逝ってヨシだからして・・・・・・。(無限ループなためストップ。)

閑話休題。

要するに、1stで良かったキャッチーでスマートな面を成長させ、ルーツサウンドの貫禄が付いて来たという、サウンド・クリエイターとしての成長を際立って感じさせる2枚目である。

収録曲が10曲という分量も丁度良いだろう。全て3分から4分台の長さの曲できっちりと纏めているのもマル。

#1『Headphones』から、Missing Joeのやり過ぎにならない良質なポップ感覚がたっぷりと詰まっている。ややモダンサウンド風のスネアドラムからスタートするミドルテンポのこのオープニングでは、ストリングス・シンセサイザーやサンプリングピアノがシンセティックに走り過ぎないよう、控え目に盛り込まれている。決して、眠気を引っ叩いて醒ますような派手さは無いけれども、Wallflowersの『One Headlight』のような地味でも何時しか心に染み付いてしまうような咀嚼し甲斐のある曲だと思う。

このグループは全ての作詞・作曲をメンバー共同で行っているが、Matt Rafal曰く、影響を受けたバンドを

The Beatles、Pearl Jam、Duncan Sheik、Counting Crows、John Mellencamp、Tom Petty、70年代のAerosmith、Wilcoと列挙している。(約1つどうしようもない雑音である真珠某が入っているけれど、このようなタイプのヘヴィロックをMissing Joeは演らない。)

その中でまさにPettyとMellencampの継承といった太目のサウンドをそこはかとない現代的なセンスでパワフルに表現したロックナンバーが#2『Just One Song』である。アーシーな音色を引き出すギターの音色がとってもルーツロックしている。「Breaking Down The Constellation」ではお目にかかれなかったルーツロックの骨っぽさが初めて聴ける曲でもある。

続く、#3『Countdown』も、ポップでルーツのダート感覚が零れ落ちているロックナンバーである。Collective Soulの3作目以降のややモダンサウンドに必要以上に突っ込んだアルバムよりも、やや原点回帰したようなMellencamp風のサウンドである。

#4『California Angel』は、ハモンドB3を始めとする鍵盤類とアクースティックギターをメインにフューチャーした英国ロックの雰囲気が漂うナンバーで、U2やOasisが普通にロックを追及していた頃を思い出させる。

スペイシーなシンセサイザーとプログレッシヴ風のアレンジでかなり前衛的な現代ナンバーとなっているのが、#5『Last Dance Girl』である。この#4〜#5のモダンな作風は1stで表現したスタイルが色濃く残っている。

#6『Fast Time』はCounting Crowsを彷彿とさせるような、そこはかとないアーシーさとジャンピーな歯切れの良いリズムが印象的なルーツ・ポップでありモダン・ポップでもある、Missing Joeの特徴を語るようなナンバーだ。この曲でもキーボードが玄人なサポートをしている。

同系列の曲は唯一5分を超える大作の#8『Maybe Tonight』がある。こちらはリズムが際立ったビートを刻む点が#6と共通な、ドラマティックなミディアム・ロッカバラードだが、よりアメリカンなダウン・トゥ・アース的拡がりを感じる。

#7『Sorry Tennessee』はBeatles的なウエットでブリティッシュ的なポップメロディに、アメリカンカントリーなセンチメンタリズムが加わった、じんわりと心を侵食していくバラード。ペダルスティールのような音を捻り出すDombroskiのギターが味わい深い。

#9『Candy』に至ってはオルタナティヴ・モダン・ルーツの三要素がごった煮状態になったロックナンバーであり、かなりノイジーでエッヂの掛かったサウンドが展開される。が、オルタナ的な暗さが少ないため、ちゃんと聴けるロックトラックとなっている。

#10『Fold It In A Letter』はピアノを中心に、Jam RockというかPunk Rockの整わない未整理さを漂わせる異色のアクースティックなワルツという感じの漂うナンバーである。ここでもギターソロを聴くとブルース的なルーツィさを垣間見ることができる。何とも名状し難い不思議さが燻されている曲でもある。

以上10曲。収録時間から見てもタレることなく、集中して聴き込める長さである。

上海に飛んだ際、立ち寄った日本では14時間の機内滞在と時差ボケでフラフラだったそうだが、是非、日本でステージを披露して貰いたかったものだ。

このアルバムをCatapult Recordsから購入した際、初めての海外からのオーダーだと言われてしまった。

きっと著者の後には、中国でステージを見た観客がこぞってアルバムをオーダーしたと思いたいが、海賊版天国でありあらゆるCD-ROMメディアが不法コピーされ二束三文の安値で売られている四千年の歴史の国では少々売上を期待するのはキツイかもしれない。(汗)

代わりといっては何だが、このレヴューを契機に少しでも多くの方がMissing Joeの音楽に触れてくれればと願う。

そうすれば、今度はトランジットのためでなく、ライヴのために来日してくれることだってありえない話ではない。

実際に、昼夜を問わず、FMラジオや有線放送から流れてくるロックソングとしてはかなりリスナー向けの心地よいサウンドなのだから。

貴方ももう何処かでMissing Joeの歌をそうとは知らずに耳にしているかもしれない。 (2002.8.14.)

So Many Faces / Left Hand Smoke (2001)

So Many Faces / Left Hand Smoke (2001)

Roots ★★★★

Pop ★★★☆

Rock ★★★☆

Rhythm&Blues ★★★

You Can Listen From Here

アルバムをCDドライヴに放り込んでいきなり#1『Noise Like Tambourine』が流れてきた時は

「あらま、これは外してしまったか?」

という悲観的な思いが脳裏に浮かんでしまった。

しかし、ここで述べる「外し」というのは、特段Left Hand Smokeの2枚目のフルレングスである「So Many Faces」の出来が駄目だったということではない。

このLeft Hand Smokeというインディ・バンドをご存知の方が本邦にどのくらい点在しているかは全く知りようがないのだが、1stアルバム「Left Hand Smoke」を購入して愛聴しているリスナーなら、#1#1『Noise Like Tambourine』が今回レヴューする「So Many Faces」ではなく、1999年に発売された「Left Hand Smoke」のオープニングナンバーだと分かるだろうし。

・・・・まあ、恐らくは3桁に行かない音楽人口だと確信できるのが哀しいが。

更に、『Noise Like Tambourine』がこの2ndアルバムではリテイクされ、#7に入っている筈だから、オープニングナンバーというのはおかしい、と指摘ができればなお嬉しいことだが。まあ、無理はこのくらいで書くことを終えておこう。

ある程度、拙文に目を通してくれている方なら周知の事実であるとは思うのだが、文責はライヴアルバムに殆ど手を出さないようにしている。加えて、ライヴアルバム自体を評価することはあまりない。

何故かというと、スタジオ録音で勝負を賭けれずに敢えてライヴ盤で販売に臨むことは、丁寧で誤魔化しのきかないスタジオワークに自信がない理由に他ならない、という独断を持っているためである。また、わざわざ相対的に録音の品質が落ちることになるライヴ録音をスタジオ録音に優先することに対して、あまり意義を感じないためでもある。

嘗ては、ライヴの出来ないバンドは演奏技術が欠けたバンド、と雑誌等の受け売りを信じていたが、標準的な日本国在住民が生涯にライヴへと足を運ぶ回数の平均を恐らく桁1つは上回るライヴ観戦によって、そういった認識は単なる先入観であると知るようになった次第だ。

幾つものバンドの中には、ライヴではそこそこ勢いとノリだけで何とか映えるものの、いざスタジオ入りして正確な録音作業を始めると途端に駄目になってしまうということが往々にしてあるのだ。

要するに丁寧に楽器を弾ける基本中の基本というべき技術が欠如したまま、活動をライヴで開始してしまった暴走のツケがこういったところで出るのだ。

とこういったことを書いたのは、別段、Left Hand Smokeを批判するためでなく、Left Hand Smoke(以下、LHS)の音楽性を述べるためなのだ。

当然、彼らの1st作「Left Hand Smoke」もハズレなどではなかった。

このバンド、スタジオ録音ながら、かなりライヴ会場で−しかも小さな場末のバーやライヴハウスでビールを片手に楽しむのが一番しっくりくるような−聴くことができるというよりもスタジオライヴ盤という錯覚を起こしそうなほど、ライヴ的な音を吹き込むのが特徴なのだ。

しかも、全曲ライヴまんまの曲としてアレンジしなく、適度にスタジオで創り上げたヴァースも曲間に挟み込んでアルバムを構成するという多彩な技を誇るのがこれまた特色でもあったりする。

決してスタジオでの一発撮りのシンプルさとソリッドさだけを売り物にするだけ、という単発芸を看板として掲げるバンドではないのだ、LHSは。

ライヴ感覚がたっぷりと詰まっているけれども、やはりスタジオで音が自在に出せるテクニックをしっかりと感じ取れるサウンド。これがLHSの第一の武器であると思う。

つまり、ライヴでの激しさや荒さというベールに隠してしまわなくても、堅実な演奏の技量をライヴ演奏的なルーズなアンサンブルの中で主張しえている、というバンドなのだ。

この「So Many Faces」の殆ど全トラックに拍手や歓声、そしてLHSのトーキングをオーヴァー・ダビングしただけできっと中々グルーヴィに富んだライヴ盤が出来上がるに違いない。直ぐ手を伸ばせば、目の前でメンバーがプレイしている風景を掌に抱え込めるくらいのロアさが溢れているのだ。

しかし、このアルバムはベーシストとドラマーが録音時に固定されておらず、(元々ドラマーは1stアルバムからセッションマンを雇っていたし。)7曲のトラックでは複数のスタジオミュージシャンがベースの弦を弾き、スティックを振るっている。つまり、スタジオで積み上げられたアルバムであるのは間違いないのだ。

そうは聴こえないところが特異な箇所であり、LHSの特異点でもあるのだが。

加えてアーティストがその目線をリスナーに置いた親近感を覚える。そう、アリーナクラスの会場から観客を見下ろすという具合の高みからリスナーを見回すような豪華絢爛な態度ではなく、さあ楽しもう、と楽譜の間からメンバーが手を差し出してくるような親しみを感じられるアルバムであるのだ。

無論、こういった生演奏を息が掛かるくらいに感じるだけの曲だけでなく、曲がしっかりとスタジオ録音の技術を用いて撮られたことが解るナンバーもあるし、ライヴ専用になりそうなトラックでも、前述したようにコーラスの重ね方や楽器の重ね撮りは極力省かれているとはいえ、スタジオワークの成果と見れるべき箇所もしっかりと行間に鎮座しているのだ。

ところで、Left Hand Smokeがライヴ感覚を主軸にしたバンドだということは述べて来たのだが、これ即ち2002年もかなりの流行を続けているJam Rockと同じということではないこと、だけは断っておこう。

1999年にセルフタイトルでセルフプロデュースでもある「Left Hand Smoke」を世に出してから、LHSは常にプレス関連ではDave Matthews Bandと比較されてきている。

ストレートなロックンロールを直進するスタイルではなくて、ブルース、ジャズ、ソウル、R&Bといったどちらかというとブラック・ミュージックをルーツとするユニークな音楽性を誇る、という点ではDave MatthewsとLHSは本質が類似しているのかもしれない。

しかし、「Under The Table And Dreaming」の時代までは残っていた、アクースティックとジャズをベースにしたアメリカン・ルーツのテイストをオルタナティヴで調理したような一度聴いたら忘れられないくらいにエポックメイキングなDave Matthews Bandは、そのライヴの集客数の増加と引き換えに単なるオルタナティヴとジャムロックの食い合わせが悪いだけが取柄のようなバンドに成り下がってしまった。

対して、まだ2枚のアルバムしか発表していないとはいえ、その独自性というか独創性では遥かにDave Matthewsの最高の時代をも凌駕している。況や、現在の退屈な音しか出せなくなったJam Rockの創始者と目されるメジャーバンドは比較の対象にもならない。

まず、Dave Matthews Band(以下、DMB)とは違う点として、ピアノがメインの楽器として据えられていることである。しかもリード・ヴォーカルのBen Mishがその鍵盤を叩くという、ピアニストが中心に据えられたロックバンドなのである。これだけでキーボードレスなDMBは下位に立たされる運命にある。少なくとも文責の脳内に於いては。(笑)

次に、Jam Rock的な隙間の多いルーズさがあまり目立たないという事実が、LHSの大きなロックンロールを表現する創り手としての利点であると思う。

一般にJam RockとかJam Bandはライヴ・フィーリングとは名ばかりのアクースティックで平らで、そして単に曲の編み込みを手を抜いただけの、ロックサウンドとして成り立たないような存在ばかりが乱立しているように思えてならない。その点、LHSの曲創りは全てロックン・ロールを感じられるものばかりだ。それがブルースロックであったり、バラードであったりと内容は様々だが。

この点、DMB以外に引き合いに持ち出される、Allman Brothers BandやVan Morrisonといったよりダウン・トゥ・アースなSouthern Rockの泥を音楽に絡ませたアーティストの方がLHSと並べて語る材料にするには適切であろう。

そして、何よりも一番のLHSがLeft Hand Smokeである所以は、Roots Rockなバンドであるということだ。

Jam Rockと呼ばれる要素から全くフリーであるとはいえないかもしれないが、矢張り、LHSのサウンドはルーツなアメリカン・ミュージックをあちこちに散りばめて、完璧な独作とした稀有な存在である。

まず、LHSの音楽はBluesを確実にメロディに感じる。が、コテコテのディープ・ブルースというよりも、Blues RockでありRockin’BluesがLHSの身上だろう。しかも、単なるブルースロックというのではなく、ジャズ、ソウル、ファンク、サザンロック、そしてこれが一番のメインであるだろうが、Rhythm&Bluesを基盤にしたロック、かなり古典的なBoogie Rockの裾をバタバタと翻しているのをヴァースやメロディのそこかしこに感じるのだ。

単なるジャズロックでもなく、ブルースロックでもなく、ソウルでもなく、R&Bでも、1950年代のR&Bロックでもなければ、Rolling Stonesばりのブギーなロックでもない。

そういった単一のカテゴリーに収まらない、色々な音楽性を内包したサウンド。然れども、バラバラに統一感のない手をあちこちに伸ばし過ぎて収集の着かなくなった1枚のフォーカスがぼやけた作品としていないのだ。

ちゃんとLHS流のRoots Rockとして、LHS式の現在を流れている、現代性を主張する音楽性としてとても面白いルーツサウンドを構築している。

まずは、オープニングの#1『Paradise Blues』から、ライヴ録音したとしか思えないくらいのア・ド・リヴが活用された曲が炸裂する。全く美麗さやクリアな音出し等は考慮されていないであろうギターのノイズ。ブンブンと唸るベース。タンタンとフルオートライフルの連射のようにビートを打ち付けるドラム。そしてファンキーに転がるピアノ。

#1はもうルーツファンク・ロックとしか言いようがないナンバーだ。これでホーンセクションでも参加すれば、完全にサザン・ファンクの黒人バンドと間違えられるかもしれない。

#1がビリビリとしたライヴの緊張感に満ちていたナンバーとすれば、#2『Annie』は対照的にのんびりとしたピアノソロのリフから揺すられていく、R&Bの余裕の感じられるミドル・テンポの曲。暫しのんびりゆったりとレイドバックして和む流れが続くが、突然オルガンと爆音のようにチョークされたギターがパーティ・ファンクという感じのパンチを打ち出すトラックでもある。Old School Dance Rockというのはかくや、というナンバーでもある。

潰れたスライドギターが極楽ピアノと追いかけっこをトムとジェリーのアニメーションのように楽しんで展開するのが#3『Another Gypsy Rose』である。このナンバーもゴンゴンなライヴ感覚が支配する型であるけれども、それ程の臨場感は押し迫ってこない。もっと力の配分を考えて、余裕を持って自転車を漕いでいるようなペースを感じる。

Rockin’ Bluesそのままではなく、パーティ・ロックというか俗にはStones Rockとも呼ばれるピアノ・ドライヴなクラシカル風味なキャッチーソングだ。#12『Roll Away』でもバンドのロックでタフな面を聴くことができるのだが、こちらは更にアーシーで地に這いつくばったようなルーツィなサザンロックとなっている。

#4『Play It For Me』は、その脱力感というかやる気が唐突に消滅したような#3のルーツロックナンバーとの落差で思わずコケそうになる。そのくらいアクセルを緩めたレイドバックナンバーである。またも生ギターのようなソロが疲れたように上下の波紋を描くが、それ以上に疲労していそうなのがBen Mishのソウルフルなヴォーカルだ。ここまでは持ち前のソウル・シンガー的な喉を奮ってきたが、ここではファルセットや断続的なシャウトを多用してそのヤケクソ風な奔放さを見せ付けている。

#4よりも更に崩れた脱力ナンバーがBoogieにリズムを燻らせるスローナンバーが#11『Hey Mama』。これまたLittle Featばりのルーズなピアノプレイが楽しめる。Benのコーラスとの投げ遣りな掛け合いも何となく、溜め息が出るくらい冗長的なのだが、なぜか退屈しないでそのリズムに身体を乗せてしまう。

#5『Temporary Lovin』は音階が半分外れては戻ったり、また外れを繰り返すような怠惰な進行がどうにもジャズ的な匂いを漂わせている、リズムナンバー。かなりアシッドなフックを持つアダルトなB3ハモンドなども突き立てられその複雑な曲構成はMarvin GayeのR&Bな雰囲気に通じるところがありそうだ。。

ハーモニカが何処となく甘酸っぱい#6『Keep On Calling』から#7『Noise Like Tambourine』、そして#8『Step Outside』の3曲は揃ってデヴュー盤の「Left Hand Smoke」からのリテイク曲。

かなりアーシーさと優しいコーラスを増量し、ロッカバラード式に仕上がった#6を聴くとLittle Featの南部ブルースを追求したスタイルを思い出す。

#7はよりギターとピアノを始め、各インストゥルメントのパートを強力に主張した、演奏自体の成長を感じるリテイク版となっているように思える。特に、Benの兄弟であるWill Mishの粘っこいギターの音色はよりバンドがBoogieなロックに傾倒しているサインだろう。

#8はこれまたルーツィなバラードであり、そのゆったりとしたシェイキングにはR&Bの影響を感じてしまう。この曲はかなり落ち着きが出たとは思うが、オリジナルよりもやや演奏が厚くなり、コーラスよりもBenのソロヴォーカルで歌うパートが増えたくらいの少ない変化をみれるだけの曲だが、つまりはBen Mishのヴォーカルがより単独で看板を取れるようになったという証拠でもあるのだ。

#9『Wake Me Up』はサザンロックのうねりそのものを抽出したようなスライドギターがクネクネと曲がるリフから、パワフルなドラムビートが淡々と曲を持ち上げていき、ゴスペル的な広大に拡がるコーラスの山場へと導くブルージーだがポップな赤土ルーツナンバー。しかもインプロヴィゼイションのバトルはかなり暴れるナンバーで、ギターソロのブルース節はかなり重力を持った底力を感じる。

#10『Blood Runs Hot』はまたもや黒っぽいファンキーさが回転しまくるR&Bロック。これは南部のバーバンドが何処かの酒場でウィスキーの匂いと一緒に演奏するのが填まるナンバーであり、このような曲を耳にしていると、LHSが西海岸のシアトル近郊出身のバンドとは思えないくらいだ。

ラストの#13『Let The Wind Ride』では時たま転がるピアノよりも、地味にバッキングするハモンドの方が印象的であるバラードが聴ける。Ben Mishのヴォーカルは決して上手く纏め上げ歌うタイプではないのだが、その分等身大の親しみを覚えることが出来る。ソウルフルにじっくりと流れるナンバーにはVan Morrisonの影もちらつく。

さて、このような古いような新しいような、独創的なブルースやR&Bを叩き台にしたロックを演奏するLeft Hand Smokeだが、アルバム写真から推察可能なようにとても若いバンドである。

結成は1997年末、当時ワシントン大学の(D.C.ではなく西海岸のワシントン州ね。)学生であり、小学生からの友人であったBen MishとRonan O’Mahonyが共に書いた曲をキャンパス内のパーティ等で演奏を始めたのがバンドの始まりだ。

それがかなり学内で好評を博したことに気を良くしたデュオはベーシストとドラマーを加え、シアトルのクラブシーンでギグを始めるようになる。ここに至り、バンド名をLeft Hand Smokeと決定。

1998年にはBenの兄弟で西ワシントン大学で学びつつジャズ・ギターを片手にバンドを渡り歩いていたWill Mishが偶然LHSとジャムセッションを行う機会があり、

バンドはWillと意気投合。メンバーに加え5人編成となる。が、その頃初期からのメンバーだったドラマーがバンドを脱退。

LHSはセッションドラマー等を雇いつつ、1999年に「Left Hand Smoke」を録音。このアルバムはシアトルを含めた西海岸のアメリカ・カナダ両国の州でかなりの人気を獲得する。

更に日本でも人気を博したテレビシリーズのERで、彼らのシングル『Blue Eyes Shinin’』が挿入歌として採用されるに至り、LHSはインディながら、かなりの知名度を全米の音楽ファンに広げることに成功。

そして2枚目のラジオシングルになった#8『Step Outside』が1999年の晩夏からシアトルでローカルヒット。2000年のシアトルのラジオ局におけるオンエア回数の集計でトップ10に入る活躍をする。

また、LHSの2枚のアルバムが買える大手オンラインショップのAmazon.comでは、2000年度新人ブルース・アーティストアルバムの売上で第1位となり、ブルースチャートの売上では7ヶ月トップ5をキープ。

しかし、1stアルバムのリリース後、ベーシストのChris Jensenがバンドを脱退。2000年のライヴサーキットをバンドはオリジナルメンバーのリズム隊を欠いた状態で行わなくてはならなかった。

だが、3名でこの「So Many Faces」を録音中に新ベーシストの Andrew ScaglioneとドラマーのAndrew Cloutier

が相次いで正式メンバーとして参入。再びLHSは5ピースとなる。

そして2001年には2枚目のアルバムを無事発売。現在は1000人収容できるライヴ会場をソールドアウトできるまでになっているそうだ。

また、現在もライヴを西海岸中心に行いつつ、早くも3枚目のアルバムのために新曲を書いているとのことで、3rdアルバムは2003年にはお目見えする予定であるそうだ。

少々、Alt-Countryや正統派のRoots Rockとは毛色が違った、R&BやBlues、Jazzといった変化球的なルーツ要素を消化して独自のロックサウンドとして再現している珍しいバンドであるが、最終的にはやはりアップデートなメロディを感じるロックサウンドとして完成させている。

ブルースでもなく、R&Bでもない、濃い方向に走ってしまったルーツ音楽でないため、筆者にも受け入れることができるのだろう。

これもPop/Rockを下地にしたルーツロックの一形態だと思う。ブルース一辺倒とかでない人なら面白いルーツサウンドとして楽しめるピアノ・ロックでもある。物凄いところはないが、かなりレアな独自性があるという、分析が困難なバンドでもある。

喫煙大反対な筆者は「煙草を片手に」では聴けないのだが、実際煙草と酒精がよく合うアルバムである。

(2002.8.21.)

October At Our Heels / Pondering Judd (2002)

October At Our Heels / Pondering Judd (2002)