Redneck Savant

Redneck Savant/ Dan Baird And The Sofa Kings(2001)

Roots ★★★★☆

Rock ★★★★★

Pop ★★★★

Southern ★★★

Special Thanx To Mr. Motofusa Hattori with Conc Records

Redneck Savant

Redneck Savant

/ Dan Baird And The Sofa Kings(2001)

Roots ★★★★☆

Rock ★★★★★

Pop ★★★★

Southern ★★★

Special Thanx To Mr. Motofusa Hattori with Conc Records

このアルバムの正しい楽しみ方 : なるべく大音量で聴いて下さい。深夜でも何でも。なお近隣住民との軋轢に

ついては、当方責任は一切負いません。(をい)

推奨リスナー : The Georgia SatellitesとDan Bairdフリーク、そして全てのリアルロックファン対象。

★予想される反応

●STEP 1 : まず、このベタなアメコミ調のジャケットには苦笑いをするか「らしい」と思いニヤリとするでしょう。

●STEP 2 : 裏の曲目に目を通し、「おお!」と狂喜するか、「凄い」と拳を握り締めるでしょう。

●STEP 3-A : 実際にこのアルバムを聴くと「懐かしいなあ」と回顧する、回顧派。

●STEP 3-B : 感動して「ううう」と泣く、情緒派。

●STEP 3-C : もう「うおおおおお」と雄叫びをあげて一緒にロックする、行動派。

●STEP 3-D : 兎に角楽しむけど、普通に聴く、常識派。

○FINAL GOAL : 1回だけでなく何度も聴きたくなるでしょう。

ということで、(何がやねん)1996年のソロ2作目である「Buffalo Nickel」に続くDan Bairdの3作目がついに発売された。厳密にはソロではなく、「And The Sofa King」名義のバンド形式となっているが、実際の主役はあくまでDan Bairdである。

前述の2ndソロアルバムを発売してから、Terry AndersonやEric Ambelらと結成したツアーバンド「The Yayhoods」を率いて、ツアーを行った後、「もう止めた。」とそのバンドを解散し(その割には今日2001年8月7日に初アルバムが出るのだが。)、以降はバックミュージシャンやプロデューサーとして主にインディフィールドで活動してきた彼が、5年ぶりに放つアルバムはインディ・ライヴアルバムである。

収録は昨年の2000年8月24日、スイスにてである。このツアーの後、Will Hogeのバンドにリードギタリストとして参会し、彼の2nd(初スタジオレコーディング盤)アルバムにクレジットされている。で、またまたそのバンドを抜けて欧州や英国をDan Baird名義でツアーを敢行。2001年の8月には前述のYayhoodsのアルバムとChris Knightの2ndアルバムのプロデューサーとして、また表面に浮上して来そうな気配である。

以上、このThe Sofa Kingsとのツアー以降の足取りをざっと述べてみた。

さて、何はともあれ、待望のDanのアルバムである。率直に述べると、2ndソロの「Buffalo Nickel」の出来が今ひとつであったので、今回のリリース情報を得た時、スタジオ録音だったらどのようなアルバムになるのだろうと、不安と期待が混然となった感情を抱いたものだ。

が、期待は見事に外されたというか、スカされてしまったようだ。まさかのライヴアルバムであるからだ。

まず、ぐだぐだと解説する前に、収録曲を述べておこう。このレヴューを読まれる方の最大の興味はきっとその点に集約されると思うからである。

今後の活動、詰まるところ常に待ちつづけているソロアルバムの布石となりうる筈の新曲は、残念ながら皆無である。が、全16曲(シークレット?トラックがプラス1)中、何とDan関連の歌が11曲もあるのだ。もうこれはファンには垂涎モノだろう。

まず、Georgia Satellites時代の曲として1stアルバム「Georgia Satellites」から、#13『Myth Of Love』と、これまたファンでなくとも1980年代のチャートマニアなら狂気乱舞な、#10『Keep Your Hands To Yourself』。これなくしてDan&Satellitesは語れるまい。

2ndの「Open All Night」からは1曲のみ#2『Shela』なのがやや残念だ。が、この曲のアレンジ−よりダサくスローというか泥臭くなっている−が現在のDanの方向性を如実に顕しているだろう。後述するけれども。

そして、3rdアルバム「In The Land Of Salvation And Sin」からが最も多くピックアップされ、#5『Dan Takes Five』、#7『I Dunno』、#9『Another City』の3曲。

更にベストアルバム「Let It Rock」のみの収録となっていた#4『All Over But The Cryin’』が意外にもセットリストに入っている。

続いて、ソロワークの2枚のアルバム関連では、1991年の1stアルバム「Love Songs For The Hearing Impaired」からは#3『Dixie Beauxderaunt』だけ。もう少し代表曲が演奏されると想像していたがやや肩透かしかな。また1996年の「Buffalo Nickel」からは#1『L’ll Bit』と#8『Younger Face』、#12『Wake Up Joke』と計3曲がピックされている。

全16曲、収録時間に至っては74分の長大な中に、11曲もDanの曲が収められているのだから、もう好きなリスナーには涙モノであろう。

肝心の音質であるが、インディ・レーベルとはいえしっかりとしたライン録音のライヴであるため、非常にクリアな音を楽しむことが可能である。全く心配する必要はない。

この11曲を聴いて実に不可思議に感じたことがある。冒頭で述べたのだが、ソロ2ndアルバムがアルバムとしては重過ぎてポップさが後退したため、いまいちな出来であったという印象しかなかったのに、この「Buffalo Nickel」からの3曲が実に格好良いのだ。

ライヴ映えするというか、ライヴのための曲の如く、全く違和感なく最も自然なアレンジで演奏されている気がするのだ。これはやはり、現在のDan Bairdの演奏スタイルというか音楽性がGeorgia Satellites時代やソロ初期より、よりラフでアーシーでルーズな方向性に傾倒している証左のように思える。濃くなったというとそれもまたニュアンスが微細に異なり、やはり格好良くなったとしか言い様がない。

この3曲は一番オリジナルに近いアレンジをされつつアルバムのヴァージョンより遥かに泥臭く、ヘヴィである。

特にオープニングを飾る、#1『L’ll Bit』の躍動感とアーシーさは乗っけから、まるで80年代後半に堪能したGeorgia Satellitesのライヴ会場へタイムスリップしたような感慨さえ覚える。また、#8『Younger Face』もアルバム・ヴァージョンとテンポもリズムも大差ないのだが、アルバムで聴いた時は重過ぎたこの曲が、実に説得力を有したロックトラックとして鎮座しているのが、とても可笑しくて、そして嬉しい。

他の曲も、アルバム・ヴァージョンに全くではないが、忠実に近い演奏をされつつも、ゆとりというかDanの年齢を感じさせる深みがメロディの間から聴こえて来るようである。

とはいえ、老成という如くの枯れた感触は皆無。むしろ不良中年の「鬼の霍乱・狂い咲き」といった感の熱いパワーが全開であり、ロックンロールの醍醐味は全く衰えていないことを付け加えておく。

Satellites時代よりも、やや渋みを増したようなDanのヴォーカルに力任せのプレイ、と表現してよいThe Sofa Kingsの演奏が絡み合って、兎に角ロックである。

しかしながら、この11曲でこのライヴアルバムは終わりではない。そう、残りの5曲である。まだまだ聴き所があるのだ。そう、カヴァー曲の収録である。

#6の『Kind Hearted Woman Blues』のみギターのKen McMahanが、戦前に活動していた黒人ブルースマンのRobert Johnsonの1930年代の曲を歌っているが、残りはDanがヴォーカルを担当している。

AC/DCの#14『Sin City』とHank Ballardの50年代ツイスト・ナンバー、#16『The Twist』はさもありなんというかDanらしい選曲であるが、全米No.1ヒットを記録したクラッシックと呼んで良いポップスをセットリストに加えているのが驚きである。

ABBAの#10『Dancing Queen』とThe Monkeysの#15『Daydream Believer』を取り上げているのだ。両曲共に原曲のポップさはそのままにして、ルーツテイストを加えたような素晴らしい仕上がりになっている。特に#15のジェントリーなアクースティックさを踏まえて演奏される永遠の名曲は、はロック一辺倒の曲群にあって、ほっと一息つけるナンバーとなっている。

このようなカヴァーを取り上げるのを見るにつけ、やはりDan Bairdはストレートでワイルドでアーシーなロックを演りつつも、しっかりとポップさを追及しているヒトなのだなあ、と安心感も覚えるのだ。

このライヴには熱心なファンがわざわざスペインからも駆けつけたそうである。

元々は発売元の英国レーベルからオファーを受けたThe Sofa KingsのKen McMahanが友人のDanを引っ張り出すのに成功した故に実現した欧州ツアー&ライヴレコーディングらしい。興味深いのはブックレットにある「Official Bootleg」としてこのアルバムをプレスしたという、マネージメントのコメントである。メジャーを見据えていないからこそ実現できたライヴアルバムであろう。

The Sofa Kingsはアメリカ南部、ナッシュヴィルを中心に活動しているルーツバンドで、Danをゲストに迎えてライヴをしたり、Georgia SatellitesのナンバーをDanと演奏したり、更にDanのソロ曲『Hush』をカヴァーするなど、親交は以前からあったようで、即席グループとは思えないくらいの息の合ったアンサンブルを聴かせてくれる。以前から共に演奏していた成果であろう。

この素晴らしいライヴアルバムを聴くと、是が非でもスタジオ録音の新作が欲しくなってしまうのは贅沢だろうか。

取り敢えずはリリースされたばかりのYayhoodsの初アルバムに期待したい。Dan Bairdが参加している筈である。

最後に、熱心なファンなら何故この曲を入れてくれないのか、とがっかりしたSatellites時代のTerry Andersonのペンによる代表曲『Battleship Chain』がシークレットトラックとしてお遊び的に挿入されている。

シークレットトラックというより、観客がアンコールを求めて合唱しているような歌であるが。これは是が非でもちゃんと歌ったヴァージョンをセットリストに入れて欲しかった。これなくしてはかなり消化不良だ。このような名曲を立て続けに聴かされても、だ。

と、欲しいづくしで終始してしまうアルバムなのだ。これは聴くべきである、間違いなく。

幸いにも、今回、筆者がレヴューを執筆させて戴くコンク・レコードさんに入荷している筈である。

ファンなら、買うのは義務である。(笑)・・・・冗談は抜きにしても、待望のDan Bairdのワークである。これで買わねばファン失格の謗りは免れないだろう。(をい) (2001.8.4.)

Resolve / John Haydon & Ten worlds (2000)

Resolve / John Haydon & Ten worlds (2000)

Roots ★★★★

Pop ★★★★☆

Rock ★★★

Alt.Country&Acustic ★★★

You Can Listen From Here

海外のプレスには『Tom Petty Meets Steve Earle And Lucinda Williams』と書かれたり、『Like Jayhawks Or Toad The Wet Sprockets』と紹介され、マイナーながら高い評価を獲得しているバンド。

この表現がピッタリ当てはまるか、と考えると勿論遠くはないが、近からずという感想しか出てこない。

筆者は安易に「何処何処のバンドみたいな」、という表現は極力使わないように努力はしているつもりである。(あまり成功はしていないが。)紹介するバンドのオリジナリティがないと誤解されたり、模倣バンドと捉えられるのを避けたいがためである。

まあ、しかしながら、上に挙げたアーティストが好きな方なら絶対にお気に入りになることは請け合いのバンドが、この「John Haydon & Ten World」である。

先月、いや先々月になるだろう2001年の6月末に待望の2ndアルバム「This Time」がリリースされた。しかしながら、何故か4曲入りのミニアルバムであった。それでいて、曲のクオリティは更に上昇していた。素晴らしいこのデヴューアルバムである「Resolve」を上回りそうな出来である。

実に残念であるため、「何でフルレングスにせんかったんやああ!」ってJohn Haydonさんにメールしたら、「来年の1月にフルレングス出すから、待っとってちょ。」ってお返事を戴いて、とても期待が膨らんでいる。

それにしても相変わらず、日本で彼らのアルバムを購入したのは私だけのようである。(涙)何故?これほど素晴らしいアメリカン・ロックバンドであるのに。

このように良質なバンドを紹介するのは、インディ発掘やってるオタクの義務であると思うので、ここに紹介の場を設けることにした。

実は、このJohn Haydon & Ten Worldは2000年の聴き逃しアルバムの1つである。入手が2001年に入ってからになってしまった。よって、殿堂入り級であるけれども、新譜として紹介させて頂くことをお断りしておく。

しかし、考えれば1年で2枚も素晴らしいアルバムを聴けたので、聴き逃しも悪くはないかもしれない。

さて、このバンド、John Haydonを中心にした4人組である。活動拠点を東海岸の大都市ボストンに置くバンドである。メンバーは皆、1980年代の後半あたりから様々な音楽活動を経験してきたキャリア的には既にヴェテランの域に達しているミュージシャンである。

John Haydon (L.Vocal&R.Guitar&Bass) 、 Jerry O’Hara (Guitars&Mandolin&MandoGuitar&Vocals)

Steve Chaggaris (Drums) 、 John Rapaza (Bass)

このカルテットに加え、このアルバム「Resolve」に限り、女性ヴォーカリストのClaudia Heimanがハーモニ・ヴォーカルとして正式メンバーにクレジットされているが、プレス等ではメンバーとしては認知されていないのが不思議。

更に、殆どの曲でB3を、あまり目立たないがきっちりとサポートしているのが、Ken Clarkという人で、彼は2ndのミニアルバムでも参加している、準メンバー的なオルガン弾きである。彼のオルガンは述べた通り目立たないがルーツ音楽に良く合致するプレイをすると思う。1990年代後半くらいから、インディブルース系のアルバムやジャズの業界でピアノやオルガンを堅実に弾いている人で、密かに注目のキーボーディスとであるので、このヴェテラン集団に正式に加入して欲しいものである。

さて、現在4人編成のメンバーであるが、簡単に経歴とコメントを紹介しておこう。

まずはソングライターでありリードヴォーカリストであるJohn Haydon。彼の父は冷戦時にNASAのために幾つかの発明をした学者であり、著名人ということである。また母親は硬筆画を嗜む芸術家ということで、音楽とは直接関係ないけれども、アーティスト一家の血筋に連なる人のようだ。コネティカット州に生まれ、中学生の時にBeatlesのカヴァーバンドを始めたのが音楽活動の始まりで、最も尊敬するアーティストはJohn Lennonということだ。

1989年にボストンへ移り住んでから単科大学に通う傍ら、クラブ等で演奏を始める。そして「Berklee College Of Music」というカレッジバンドと「Five Dollar Milkshaker」という現在も活動中のインディ・ロックグループに所属し、それぞれ1枚ずつのアルバムのリリースをしている。この2つのバンドはややオルタナ系のルーツとは言い難いバンドであるため、敢えて聴かれることはお薦めしない。そして3年ほどMatt Griffinのベーシスト兼バック・ヴォーカリストとしての仕事をこなしながら、自分のアルバムを作りたいという夢を実現するために曲を書く。そして、このバンド「House Of Fire」にギタリスト兼マンドリンプレイヤーのJerry O’Haraが加わったことで、彼の構想は一気に実現に向かって加速して行き、2000年後半に見事本作をリリースするのである。

「今、僕が良く聴くミュージシャンはね、Steve Earle、Buddy Miller 、Bruce Springstein、Lucinda、WilliamsそしてTom

Pettyさ。」

実に良い趣味をしている。オルタナティヴを聴かないところに、筆者はかなりのシンパシィを覚える。ああ、オルタナヘヴィ音楽がこの世から根絶しないものだろうか・・・・・・・。

マンド・ギターとマンドリンを自在に弾き捲るギタリスト、Jerry O’Haraは12歳からギターを始め、近所のギター修理ショップへ入り浸っていたという少年だったそうだ。マサーチュセッツ大学を中退して自らのグループである、フォーク的なデュオ「Motherfolkers」を結成し、直ぐにエレクトリック的フルバンドとして改変し活動を開始。グループを解散後はJohn McGannという人に師事しギターテクニックを更に磨いたり、セッションマンとして活動。

そしてJohn HaydonとMatt Griffinのバンドで出会い、「Ten World」の一員となる。

ベーシストのJohn Rapazaについてはあまり情報がない。兼業としてボストンのパブリックスクールの教師をやっていて、これまたボストンのローカルバンドである「The Gone Boys」というバンドでベースとマンドリンを弾いていたそうである。そのテクニックを評価され、「Ten World」に招聘された。

最後にドラマーのSteve Chaggarisであるが、彼の経歴が一番ユニークであるかもしれない。クラッシックやビックバンド、そしてジャズ畑のプレイをしてきた人であり、「The Greater Boston Youth Symphony Orchestras」に所属していた1988年には日本にコンサートツアーに来ているそうだ。

その後もジャズピアニストのBenjamin Schwendenerという人と活動したり、クリスチャン系のシンフォニーオーケストラのパーカッショニストとしてツアーに出たり、ジャズ・ファンクバンドの「The Orville Giddings Band」に在籍したりと多彩に活動している。そのジャズやクラッシックをベースにした堅実なドラミングを買われて「Ten World」に参加しつつも本作にも参加のオルガン弾きKenのオルガン・ジャズユニットである「Ken Clark Organ Trio」にも同時に在籍しているとのことである。ロック系のバンドの参加は本作が初らしい。

少々長くなってしまった。故に曲に関してのインプレッションは手短に行こう。それでなくても拙文が長くなる傾向が強すぎるので。

冒頭に引き合いに出したように、ルーツ系の魅力を有したアメリカン・ロックの王道の創りを基本にしているサウンドである。全体的に土臭さという芳香は感じられるのだが、ゴリゴリにアーシーというよりも、どちらかというとアメリカン・フォーク的なアクースティックな優しさが目立つサウンドであると思う。

泥臭さよりもやや爽やかさが上を行くようなバランスの軸線上に位置する音楽性が彼らの特徴であると思う。

勿論、Jerryが随所で弦を爪弾く、マンドリンやマンドギター、そして田舎臭いKenのハモンドオルガンの音は、このアルバムがルーツロックであることは、しっかりと主張している。

ルーツはルーツでもパワーと攻撃力で牽引していくサザン・ロックやルーツ・パワー・ポップのようなアグレッシヴさより、中期のMark Olsonが在籍していた頃の流麗なハーモニワークが散りばめられた「The Jayhawks」的なポップさと聴き易さを感じさせてくれるのだ。ノイジーにギターが吼えるよりも、アクースティックにそして明るく掻き鳴らされる弦の音がより顕著である。

ロック寄りというかやや速くて、オルタナカントリー的な色合いの強い曲は#1『Just Getting Swayed』、#4『Can You Hear Me』と全9トラック中、敢えて挙げれば2曲というところだろう。#7『Cherry Blossoms』と#8『One Hundred Years』はミディアムテンポなナンバーで、ロックンロールな曲とは少々言い難いかも。が、この2曲のような質の高いミディアムナンバーが、何の気負いもなく挿入されているところが、この「Resolve」のクオリティの高さを過不足なく表現しているだろう。#8はそこそこロックしている曲だとは思うが。

#1『Just Getting Swayed』、#4『Can You Hear Me』共に、アップビートであるが、どこかしらゆとりというか、のんびりした牧歌的な感覚が内包されたルーツロックなチューンである。ドライヴ感覚よりも良質なルーツ・ポップナンバーと表現した方がより正確な意味合いを出せるように考えられる。

コーラスワークと、ゆったりしたリズム、そして派手さはないがツボを抑えたポップなメロディは、残りのスローなトラックで味わい深く演奏されている。#2『Absolute』のすすり泣くオルガンとアクースティックなギターの静謐な掛け合いは序盤からこのアルバムが目指す方向性を如実に示しているようだ。そう、フォーキィでありしかもルーツテイストが芳醇なポップさという柱を打ち立てること。

#3『Nothing New』のスローなリズムからオルガンやマンドギター(恐らく)、そして繰り返すギターの単調なリフとコーラスワークで盛り上がっていく流れは、バラードとして派手さはないが聴き応えのある1曲になっている。

マンドリンとドラムの掛け合いから、ややハイトーンで鼻に掛かったような微妙な甘さのあるJohnのヴォーカルが聴こえて来る、これまた落ち着いて聴ける#5『Gem』ではKenのハモンドがまたもや大活躍している。

最後の#9『North Star』では、マンドリンとマンドギターがメインラインを奏で、エアブラシのようなパーカッションとオルガンのバックトラックが静かに伴奏をつける、レイドバックロックの権化のようなナンバーで、とてもリラックスして聴けるナンバーである。

やはり繰り返しになるけれども、バンドのメンバーでないとはいえKen ClarkのB3なくして、ここまで優しく、それでいて奥行きのあるサウンドは実現できなかったと思う。このアルバムを聴く機会のある方は、是非とも彼のオルガンに耳を傾けて欲しい。ルーツロックのオルガンという名称を与えるのに相応しいオルガンである。

何と言っても、どこまでも優しく、アクースティック感覚をベースにしたポップロックな曲群は、心温まるものがある。

・・・・・癒し系という、巷で売られている似非ヒーリングロックへの安売り的なコピーは使いたくないのだが、精神の奥深くで何の緊張もなく聴けるところは、ヒーリングの効果がある、と言えなくもないかも。(笑)

2ndミニアルバムの「This Time」ではロックな曲はより野暮ったくそしてワイルドに、スローな曲はよりアーシーにそしてゆったりと、といった一歩進んだメリハリのある曲創りを心掛けているようなので、次に来る3rdアルバムはここまでジェントリーにはならないかもしれない。

それはそれでロックアルバムとして、諸手を挙げて歓迎したいが、このアクースティックさは貴重であると感じる。

しっとりとした、余分な力が入らない音楽。しかし、ただ軽いだけでは詰まらないし、優しさの中にも芯の強いメロディが欲しい、という中庸ロックが好きな方には、きっと大好物になるだろう。

このようなバンドが活動していく限り、著者の「新しい良心的な音楽」を発掘していく意欲が途切れることはないだろう。

「Resolve」・・・・・・2001年現在の全くメロディアスとはかけ離れていく、迷走の感が強いアメリカ音楽シーンを「解決」し、軌道修正するくらいのメインストリームにならないものだろうか、この手の音楽が。

難しいだろうなあ。 (2001.8.10.)

Was It Something I Said / Eytan Mirsky (2001)

Was It Something I Said / Eytan Mirsky (2001)

Roots ★☆

Pop ★★★★★

Rock ★★★☆

Acustic ★★★

You Can Listen From Here

自らをNew York Cityのパワー・ポップの歌い手と名乗るのが、このEytan Mirskyである。

パワー・ポップというジャンルは非常に定義が難しい。ギター・ポップと呼んでも過不足ないサウンドであると思うのだが、これまたPower Pop以上に曖昧な範疇に属しそうなので、そう名付けて良いか疑問でもある。

まあ、あまりルーツテイストの強烈でない、ナチュラルなインディ・ポップと考えれば良いのではないかな、と思う。

Bill LloydやMitch Easterに相通じるポップセンスがあるが、ともすればヒネリをいれて月面宙返りしそうなサウンドのスコアを創る、言い換えれば多分に大英帝国謹製のヒネクレたポップセンスを匂わせるこの2者よりも、メロディ的にアメリカンな速球勝負的な要素が多い。

であるからこそ、ここで取り上げるのであるけれど、少々ストレートなアメリカンサウンドの中に東海岸のアーバン系バンドに顕著な、捩れたというか敢えて、B級サウンドっぽくしているようなコードの進行が見受けれらる。

この点はやや不満であるが、それでも彼の書く曲はとてもポップである。当然、人工的なノイジーでつまらないオルタナティヴ特有のギターに名を借りた雑音は全く聴こえない。

言い換えると、アメリカン・ロックの根底に大小なりとも存在する土臭さをシティ・ポップの如き、コンテンポラリーなセンスで上手く突出しないようにしている、ということだ。個人的には是非とももっとブルーグラス・カントリーという調味料を、隠し味でなく主軸の味として持ってきて貰うと嬉しいのだけれども。

さて、このEytan Mirskyという人は、このアルバムで合計3枚をリリースしている。

1996年に1stアルバム『Songs About Girls (&Other Painful Subject』をそして1999年には2nd『Get Ready For Eytan !』をリリースし、2001年に今作を発表とそこそこのペースで活動しているようだ。

日本でも今年になって、彼の曲が初めて日本盤で紹介されたらしい。とはいえ、フルアルバムではなく、『When

Good Girls Go Bad』というこのアルバムのオープニングトラックでもある、ドライヴ・ポップチューンがアメリカン・ポップのコンピレーションアルバムである「What’s Up Buttercup ?」(筆者未聴)に収録されたとのこと。

この曲はかなり良いナンバーであるので、このコンピアルバムを買うんだったら、ここで紹介している「Was It Something I Said」を購入することをお薦めする。料金的なコストパフォーマンスで考慮すれば、絶対Eytanのアルバムを聴いた方がお得であろう。多分。

もっとも、彼の名前をこのコンピレーションで知ったというよりも、他で聞いたこと、または目にしたことがある方もいるのではないかと思う。まずは1998年の映画サウンドトラックで、R.E.M.のゲーハー(笑)ヴォーカルであるMichael Stipeが歌った映画と同名の『Happiness』。この曲を提供したのが、彼、Eytan Mirskyである。

そして、2000年のフィルム「The Tao Of Steve」に3曲を提供し、自らもヴォーカルをとっている。彼の曲は知らなくてもこの映画を知っている人は結構いそうである。

このアルバムに収録されたいた『(I Just Wanna Be)Your Steve McQueen』という曲が、Sound Asleep Recordsから2000年にリリースされたインディ・ポップとルーツ・ポップのコンピレーションアルバム「Hit The Hay Vol.4」に再収録されている。

このように映画関連の音楽で地道に活動をしながら、3枚のアルバムをリリースして次第に知名度は上昇しているようである。

Eytan Mirskyは筆者も住んでいた、マンハッタン島の東側に位置するクィーンズで生まれた。

音楽活動を始めたのはマサーチュセッツの大学に通い始めてからと、かなり遅い時期である。当時の彼はキャンパス内のカフェテリア等で歌っていたそうであるが、アクースティックスタイルを取りつつも、弾き語りのようなシンガー・ソング・スタイルでなく、現在の方向性に近い明るく、アップビートな演奏を心掛けていたそうだ。

大学を卒業後、ニューヨークで映画やテレビ関連ビジネス専科の施設に通いつつ、音楽活動を継続。

ここで映画音楽関連の曲をやりたいという意志が芽生え、実際に曲を書くのだが、特別に世間に認められなかった。ために、当初の純粋な音楽活動を再開し、1996年に前述の1stアルバムをリリースしてからは、上記スペースで説明した通りの仕事をこなしている。

さて、最新アルバムの「Was It Something I Said」であるが、基本的な姿勢は前2作から変化していない。

Eytanは1stアルバムからだが、レコーディングでは一貫してヴォーカルのみに専念し、ギターを持つようなことをしていないのが近年のインディ・シーンでは珍しいような気もする。(ライヴではギターを持つけれども)

バックバンドはニューヨーク周辺ののセッションマンを迎えているのは、相変わらずである。が、今回はゲストとして目に付く名前が2つあるので、紹介しておこう。

両者ともにバック・ヴォーカルとして参加しているだけであるが、1999年にレトロともいうべき2分間のポップスだけを集めたユニークなアルバム「The Key」をリリースしたMark Bacinoとオルタナティヴ系のややノイジーなポップバンドのMannixからJohn Mannixがクレジットされている。

そして、#10にこれまた良心的なインディ・ポップグループのThe LolasがEytanとユニットを組む形で演奏を全面的にバックアップしている。

このように良質なバックアップを受けて製作されたこの3rdアルバムは、まさにアクースティックなポップソングが詰まった宝石箱のようである。全14曲にボーナストラックの2曲(1曲はサントラ収録の『(I Just Wanna Be)Your Steve McQueen』)の計16曲が収録されているが、全ての曲が「3分間のポップス」を具現化したような存在である。

過剰なアレンジも、オーヴァードライヴな演奏も、シャウトしまくるヴォーカルもない。何故か同じくパワー・ポップと呼ばれているオルタナ系のアルバムのようにガツガツキンキンなギターは聴こえてこない。あくまでも自然な肩肘を張らない音出しを心掛けているようだ。

殆どの曲がミディアムテンポからミディアムよりやや速いビートの曲であり、軽快で耳触りの良いという表現に尽きる。アクースティックなアレンジとエレクトリックの上品なエッジが均等に配分され、どこまでも優しい音世界が続いていく。このような音楽性はロック=ハードでヘヴィ、という固定観念の強い本邦では中々脚光を浴びそうもないが、とてつもなく基本に忠実なシンプルな演奏を主体としたこのオーソドックスさは、喧しいだけのロック「をやりたがる」バンドが氾濫している中において、非常に貴重であると思う。

ドライヴ感覚満載のギターリフから始まる#1『When Good Girls Go Bad』から、シングル性の強烈なキャッチーさが炸裂している。リフよりややダウンしたビートと何処か間延びした面白いコーラスで続いていく、このナンバーは3分少々て終わってしまうのが勿体無い。

60年代のポップスを想い起こさせる#3『Just Another In A Long ,Long Line』はBeachboysやBeatlesに通じるセンスが感じられる。同じく、#7『Do I Have To Say It』にも同様なキャッチーさとコーラスの厚さ、そしてコミカルな陽性のメロディが感じられる。

数少ないスロー系のナンバーである、オールディズのムーディな緩ささえ感じさせる#5『Leaving You』ではレトロ的なコーラスとクラヴィアントのようなフニャフニャとなるサンプリングがマッチして独特の雰囲気を醸し出している。

#6『Can I Get Any Lower』や#8『Meet Some Girl』のように爽やかにギターが弾かれるアップテンポ系のナンバーはどれもポップ過ぎて、ためにどの曲が良いのか悩んでしまうくらいだ。

印象深いといえば、ややスローなリフから突然アップテンポに変調し、スピーディに走っていく#10『All The Things To Do When She Says So』は途中でパーティコーラスのように楽しく大勢でのバックボーカルが被さっていくような飽きの来ない組み立てをされていて、大好きな1曲である。

結構ラフなギターリフがメロディを引っ張る#11『Sluts!』や#13『Payback』は後半に至ってもリスナーのポップさへの要求を失望させることがない。特に#13はボーナスである#16『Human Being』と共に、ややノイジーで泥臭いギターがフューチャーされたロックチューンであり、自然に身体がリズムを刻んでしまいそうなビート感が一杯だ。

やや、オルタナカントリー的な土臭さが伺える、これまたボーナスの『(I Just Wanna Be)Your Steve McQueen』は何回も聴いているが、地味とはいえ、彼の代表曲になるだろう。このようなやや田舎臭いところと、大都会ニューヨークの洗練されたメロディが複雑に重なり合ってハーモニーを奏でるところがEytan Mirskyの最大の魅力ではないかと考えている。

#2『Love Is For Girl』や#4『Can’t Make Up My Mind』のようにさりげないポップトラックに見受けられる、彼のソングライティングの才能と、真面目に音楽に取り組んでいるのに、何処かしら脱力したユニークさと、天然なユーモアさが聴こえてきてならない点は、Ben Folds Fiveに通じるところがありそうな気がする。

海外プレスにはNick LoweやElvis CostelloそしてMarshall Crenshaw等と比較されるが、この先達達の地味ながら、ツボをついた曲創りの才能という箇所では十分に比肩する人であると思う。

またLemonheadsといったバンドも引き合いに出されることがあるが、確かにポップスというよりロックサイドへの傾斜の方が強いアーティストであるので、頷ける話ではある。が、Lemonheadsの曲よりずっとキャッチーでふくよかな曲を書いている。

アルバムを通して聴くと、やや起伏が少なく単調なポップカタログに終始してしまうという、欠点もあるのだが、飛びぬけたポップセンスを惜しまずに披露した故の瑕疵であろうから、致し方ないこととして大目に見てしまう。

が、次作ではもう少し、強弱をつけた平板ですっと聴けるアルバムからの脱皮を期待したい。

しかしながら、この強烈なポップさにコマーシャルさ、そしてルーツ音楽の下地を巧みに表に出さずにアクースティック・ポップに昇華している才能は手放しで賞賛に値するだろう。

欲を言えば、もう少々羽目を外してロックンロールの躍動感を出して貰いたいと思う。贅沢な要求だろうか。

(2001.8.14.)

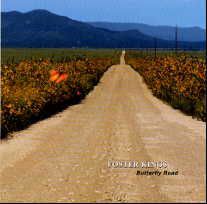

Butterfly Road / Foster King (2001)

Butterfly Road / Foster King (2001)

Roots ★★★★☆

Pop ★★★☆

Rock ★★★★☆

Southern&Americana ★★★★

また、日本で初の購入者になってしまった・・・・・・。まあ、今に始まったことではないけれども、この拙文を読んで頂いた方が購入してくれることを祈るだけである。

それにしても、一体アメリカン・メジャーチャートはどうなっているのだろう。80年代には英国の方が流行に振り回されているように見受けられたが、現在のメロディを忘れたような「周りが聴くから聴いている」的な迷走した方向性は、どうも理解し兼ねる。取り敢えず、月でも墜落して北米が壊滅しない限り、21世紀も詰まらないオルタナが幅を利かせたチャートになりそうである。

そのような時に、このFoster Kingのデヴューアルバムのような良質な本当のアメリカンロックを具現化したようなピースに出会うと心から嬉しく思うのだ。

兎に角、とあるサイトでこのジャケット見ただけで、ジャケ買いしてしまった。(笑)どこまでも伸びて行くような、田舎の道。両脇にはこの縮小ジャケットフォトでは判別がつき難いかもしれないが、向日葵が咲き乱れ、2匹の蝶が舞っている。そして夏の蒼穹に霞む稜線・・・・・・・・・・。

このジャケットセンスだけで、サウンドが少々タコでも「我が青春に悔いなし」的な購入であったが、内容が期待を裏切らなかった−ある意味最初のイメージとは食い違っていたが−ので結果として非常に満足している。

いかにも、「田舎の夏」という俗っぽいイメージが飛び出して来そうなジャケット。また、♪「Country Road Take Me To The Place I Belong」の名曲がBGMに流れてきても違和感がない。・・・・これまたベタか?(笑)

しかし、当初この写真から予想した、埃っぽいカントリー・ロックか、はたまた土臭いフォーキーなアルバムか、という予想を見事に裏切り、南部ロックの豪快さをぶん回すルーツロックアルバムであった。どこかしらのんびりとした感傷が漂うジャケットとは反対とは言わないまでも、対照的なサウンドがとても印象的である。

さて、アメリカは南部中央に位置するテネシー州の、ナッシュヴィルを拠点に置くこのバンド、このアルバムがデヴュー作であるのだが、メンバーは3人とも激烈にオヤヂである。(笑)というかもはや爺いかもしれない。このアルバムの購入に当たり、メンバーのショットまでメール添付でバンドから送られてきたのだが、インナーの写真でも判別がつく。スーパーオヤヂである。皆40歳はとうに越していそうな顔である。

実際、バンドのメンバーのキャリアはメジャーにはあまり出てきていないが、かなり長そうである。

Foster Kingsというバンドは3人編成であり、ドラムスとベースギターが不在でサポートミュージシャンが演奏をゲストの形でしているというやや変則のバンドであるが、パーマネント・キーボディストが存在するということだけで、6人編成でギターが3人という歪な編成より、筆者的にはメガOKである。(笑)

その3人は

Gary W. Pigg (L&B.Vocal,Harmonica,Percussion)

David Erwin (A&E.Guitar,Slide Guitar,Bass,B.Vocal,Programming)

Mark Sorrells (Piano,Hammond,Wurlitwer,Accordion)

である。この中で、最もメジャー寄りな活動をしているのがヴォーカリストのGaryだろう。彼は、70年代からバックヴォーカリストとしてかなりの数のアルバムに参加している。ヒットする前のゴスペルシンガーであったAmy Grantの初期のアルバム殆どや、彼女の関連のゴスペル・クリスチャンシンガーのアルバム多数に参加しているそうだ。他にはカントリー系のヴェテランであるB.J.Thomasやブラック系のVanessa Williamsのアルバムや1999年の元StyxのヴォーカルであるDenis De Youngのベスト盤に収録された新曲のバックヴォーカルにクレジットされていたりする。

裏方としては20年以上のキャリアのある人だ。

ギターのDavid Erwinも70年代からセッションギタリストとして、メジャーな作品にはあまり関わっていないが、地道に活動を続けてきた人のようである。映画音楽にも関わっていたことがあるらしい。

鍵盤のMark Sorrellsは90年代からインディシーンで少々クレジットが見られる程度である。写真を見た感じ、一番若そうではある。

特筆すべきは3人共にソングライターであることだ。このアルバムを作成するのに、曲創りから始めると3年を費やしたそうであるが、8曲目までが3人の共同作品で、残りの3曲がそれぞれ単独で書き上げた曲となっている。各々がペンを取った後半3曲は、3人で書いた曲よりもルーツカラーというかレイドバック感覚がより感じられるゆったりしたリズムの曲であるのが特徴である。

その3人が力を合わせると、かなり南部テイストの強い力の入ったルーツロック・チューンが創り出されるというのは、なかなかにして興味深いが、それでこそバンドとしての意義があるのだろうと考えれば良いのだろう。

それにしても、実に懐の深いルーツロックアルバムである。サザンロックのフックの強さと、どこかしら欧州的なリズムも感じさせるような大陸的な哀愁も見せる多彩さが特徴だろう。

言わずもがなであるが、十二分にアーシーであり、メロディアスでもある。ある程度の年月を経ないと、とても搾り出せないようなヴォーカルのGaryのややハスキーなヴォイスに、気持ちの良いスライド・ギターやアコーディオン、それにハモンドがサポートをつけて、奥行きのある音世界を創り上げている。

筆者の取り上げる新譜の殆どがそうであるように、派手さや爆走的な頭ごなしのオルタナギターとは縁遠いアルバムであり、現在のメジャーシーンに溢れている人口音とビートに慣れた青っ白い「ロックモドキ」で満足している人には単に野暮ったいとか、退屈と一掃されてしまいそうな音であるが、単に重いだけのノイジーさを「ロック」と考えることがいかにアホらしいか、このアルバムをじっくり聴けば分かるだろう。

というかアメリカンロックの本当の音に触れもせずに、パール・ジャム最高とかゼブラ・ヘッド格好良いとか抜かしてる阿呆はこのアルバム聴いて出直して欲しい。

と、恒例の危険な発言を久々に入れて、各曲の感想を述べていこう。

恐らく、このジャケットの道を歌っているタイトルソングの#1『Buterfly Road』。「翼を広げて蝶のように跳ぶのさ。そして君の夢をこのバラフライ・ロードが行く先で探そう。」と歌われる、希望に満ちたメッセージソングでこのアルバムは幕を開ける。このナンバーから伸びやかでかなりの音域を使い分けるGaryのヴォーカルが堪能できる。勿論、歌詞の内容の如くアップビートのロックナンバーである。物凄いキャッチーではないが、十分ポップな佳曲だ。

呟くようなヴォーカルから時折、激しく自己主張するスライドギターを交えて次第に盛り上がっていく#2『Tobacco Barn』は静と動がくっきりと差別化された、かなりハードに展開するロックナンバーである。この曲ですぐさまFoster Kingsがサザンロックに傾倒したバンドであることが明白になる。

跳ねるようなエレキギターとブルースハープのやや間が抜けたような掛け合いが楽しく、更に厚目のコーラスが随所に挿入されたモダン・ブルースロック的なナンバー#3『The Nerve』。扱いにくい女性に手を焼く様が歌われているようだが、シャウトするGaryのヴォーカルがとても楽しい。時折挿入される古臭いリズムのピアノもユニークだ。

一転して、柔らかく歌われるアクースティックな#4『Baby Blue』はオーヴァ・ダブされたヴォーカルコーラスがとてもしんみりとしている。後半のレイドバック3曲、#9『Say It With Your Eyes』、#10『I’ll Be There For You』、#11『Wheat Field』に負けない優しさが感じられる。

ラジオシングルになりそうな、やや物悲しさを覚えるキャッチーなメロディが印象的な#5『The Change』は5分を越えるナンバーである。間奏のギターソロも、ヴォーカルワークも、それらを盛り上げるオルガンもまた実にエモーショナルである。

#6『Love Deliver Me』はスローで静謐なリフからスタートし、コーラスでグンと盛り上がる、アメリカンロックのバラードのお約束的なパターンを踏襲しているが、大仰さは全く鼻に付かない。この派手さが抑えられたアレンジが物足りないか丁度良いかという判断基準で、このアルバムが気に入るかそれとも、地味なだけの感想で終始するのか決定されそうである。当然、このナチュラルなアレンジがHRバラードの必要以上な大風呂敷さより心に染みるのだが。

マンドリンやフィドルが挿入され、最もトラッドなフレーヴァが満載な#7『Mississippi Rose』は英国ドラッドのような物悲しさが感じられる。この曲はアメリカン・ルーツの匂いがしない異色なナンバーである。

ホンキィなリズムが楽しい#8『Oh,Yeah!』も南部のルーツを感じさせる豪快なナンバーであるが、モータウンソウルのようなコーラスが取り入れられて、ハードな展開のメロディに明るさが見受けられて小気味の良いチューンに仕上がっている。

#9『Say It With Your Eyes』の感情を込められて歌われるバラードは、オルガンのすすり泣きとアコーディオンの音色がとても耳に残るナンバーである。ルーツィなパワー・バラードと呼びたいくらいに感動的である。この曲もシングルにしたら面白いと思う。

続いてアコーディオンとブルースハープがしっとりとした叙情性を醸し出す#10『I’ll Be There For You』も心安らげるアクースティックバラードである。この曲はやはり彼らがルーツバンドであることを再認識させてくれる。

ラストナンバーとしては些か地味なきらいの強い#11『Wheat Field』で落ち着いたところで、このアルバムは幕を閉じる。ストリングスやピアノが挿入されている割にはかなり抑えられたナンバーである。Garyのヴォーカルは相変わらずとても感動的ではあるのだが、メロディ的に大人しいため、ストリングスが絡んで大仰に披露されるラストもそれ程嫌味に聴こえない。

それにしても、ルーツバンドとはいえ、ストリングスや鍵盤各種、そして分厚いコーラスと、これらがルーツアレンジをされなかったら、きっとアダルトな魅力に溢れた産業ロックアルバムになっているような1枚である。

要するに、ダサく田舎臭いところを除くと、嘗てのメインストリームであったアメリカンロックの名盤に比類するくらいの完成度なのだ。無論、土臭いところは抜けて欲しくないが。

こういう、煌びやかさはあまりないが、メロディとしてはアメリカンロックの旨みを具現化したようなバンドが、よりポップさを強調することで、メジャーに舞い上がっていた時代はまだ過去の遺物にはなっていないと考えたい。

中年以上の3人組という、とても渋いトリオのバンドの遅すぎるくらいのデヴュー作。

決して、今からでも遅くなく、長きに渡って十分な活動が出来そうなエネルギーを感じることが可能である。

この子径の行き着く先が、サクセスストーリであることを切に願いたい。

♪「Butterfly Road Is The Only Way To Freedom」

♪「Like A Butterfly , One Day You Will Be Free」

何時か、何時の日かこの蝶が舞い、向日葵の咲き乱れる道を散策してみたいものである。彼らの音楽を傍らに置いて。 (2001.8.16.)

48 Hicks / Moye (2001)

48 Hicks / Moye (2001)

Modern ★★★★

Pop ★★★☆

Rock ★★☆

Roots&Alternative ★★★

You Can Listen From Here

ここ数ヶ月、仮眠(というか居眠り)の際、一番BGMになっているアルバムがこの「48 Hicks」である。不思議な浮遊感と抱擁感が眠りを気持ちの良いものにしてくれるように思えて、瞼が重くなるとついついプレイヤーにセットして

しまうのだ。

敢えて、誤解を招くかもしれない危険性を承知で比較をすると、Ben Folds Five(以下BF5)がルーツテイストを取り入れて、ブルージーさとアメリカーナの味わいを強くしたようなバンドである。

最近、訳の分からないルーツ系のバンドをジャム・バンドと定義することが多いようであるけれど、彼らもまたジャム・バンドと呼んで良いと思う。アメリカントラッドの香りを引き摺るバンドをジャムと呼べるならの話であるけれど。

ここではあくまでもBen Folds Fiveの1stアルバムだけを引き合いに出している。アメリカンロックとして死んでしまった彼らの2nd以降のアルバムはどうでも良いので。

但し、BF5の初期の頃のスピード感というか、サイケディリックな調子さえ感じられるパンクテイストは、音楽的下地としては存在するが、そこまで攻撃的なサウンドは表面には浮かんでこない。

根底にあるのはアメリカーナ的にゆったりとした摩訶不思議なリズムが特徴な、ふんわりとしたというか柔らかい音である。レイドバック感覚という意味合いがかなり近いけれども、もっと近代的でアーバンさが漂うサウンドである。

形容するのが非常に困難であるため、是非試聴をお薦めする。

ちなみにこのアルバムは最近になって漸くCDNowやAmazon.comにも入荷しているので、入手はそうそう難しくない筈である。試聴も可能になった。

久々にややメジャー寄りの(相対的な問題であるけど−つまりはマイナーってこと。)アルバムのレヴューを披露できて幸いだ。(笑)

さて、まずBF5を引き合いに出したのは、このバンドがピアノをメインに据えたロックグループであるからだ。とはいえ、BF5の如く、ギターレスのような奇抜な編成でなく、5人組のルーツ色の強いカルテットである。

メンバーは以下の通り。

John Moye (L.Vocal,Piano,Toy Piano,Keyboards) 、 Ben Haber (Guitars,B.Vocal)

Matt Katz (Drums,Percussion) 、 Whit Lanier (Bass,B.Vocal)

Linnea Weiss (Cello)

BF5を例えに挙げるのは、やはり活動拠点である東海岸のサウンドを代表するような、都会的センスが伺えるところに両者の共通点があるからである。また、単なるアメリカンな音楽性というだけでは表現しきれないユニークさも似通った点であろう。英国のクラッシックポップのようなメロディも感じることができるのだ。

また、ルーツテイストとしてはCounting Crowsの1stアルバム等に顕著である、上品なルーツロックのエッセンスと共に、サイケディリックな味わいも多分に加味されている。が、ロックのストレートさを勝負球にしていないところは、やはり独特の路線が匂える。

以上のようにあらゆる要素が詰まっていて、海外メディアにも様々なロックグループとの比較がなされているが、ジャムバンドとしての側面にスポットを当てればWidespread Panicの複雑怪奇さに近いところもあるし、脱ルーツしたWilcoの3rdアルバムである「Summerteeth」のモダンテイストも見えてくるのだ。

さて、聴いてもらえるのが一番であるのだが、取り敢えず、おおまかな各曲のインプレを書き綴ろう。

オープニングの#1『Walked Away』から、Lo−Fiサウンドと呼んで良いようなやや陰りのある、それでいてキャッチーなミディアムナンバーがこのアルバムの全体の方向性を示しているようだ。気だるいエフェクトをかけたギターと、美しいピアノに、落ち着いたドラミング。ヴォーカルのJohn Moyeのハスキーで所々に弱いシャウトを入れるようなヴォイスは正体不明のリピート性がある。

スローパンク?とでも表現すべきなジャンプピアノで始まる#2『I’m Going Down』は玩具のピアノもピアノと共にオーヴァーダブされていて、パンクというかブルースロックという感じか。ピアノとムーグ、玩具のピアノといった鍵盤の多重演奏がとても面白い。

#3『Digging Up The Flowers』はどこかしら英国のポップセンスが取り入れられたようなミディアムナンバー。Elton Johnがもう少し崩れたようなナンバーを歌ったようなルーズさがある。

アメリカーナ的なゆったりとしたリズムとモダンジャズの影響がぷんぷんと匂ってくる#4『Oliver』は5分を越える力作である。この気だるさというか倦怠感が実に良い味を出している。

そして、もしかしたらBen Folds Fiveのカヴァーか?と期待させた#5『Underground』であるが、全くの同名別歌。全編に漂う哀歌的なメロディをチェロが更に増幅している。ブルースと分類しても良いだろう。この叙情性は大仰なものではないのだが、とてもしんみりとした歌。

異色ナンバーが次に来る。、サイケディリックな奇妙なメロディと、R&Bフレイヴァーの詰まった#6『Questioning The Motives』はかなり前衛的なナンバーであると思う。プログレッシヴというか70年代当時のSteely Danの如きアーバンポップの最先端といった変調を繰り返すメロディはとても不思議だ。続く『Insomnia』も同じくやや尖がった都会的クールさを押し出したミステリアスなナンバーだ。この2曲の流れは、モダンロックかはたまた新世紀のオルタナティヴの趨勢なのだろうか。

#8『Gaslight』で、再びしっとりしたポップセンスが伺える。これまた緩いナンバーである。フェンダーローズとディレイを効かせたシンセサイザーのアレンジは、80年代初頭に大流行したAORサウンドを思い起こさせる。#9『Kitty Doesn’t Live Here Anymore』も同じくAORとアメリカーナが同居した印象があるナンバーである。しかしながら、Johnの感情を込めた歌い方が曲を平板なナンバーとしない効果をもたらしている。

漸く、明るいナンバーが久々に出てくるのがラスト前の曲#10『Hometown Street』だ。かなりアップビートに乗せたロックナンバーである。もう少しこのようなジャンプナンバーというかパンクポップ的なナンバーを入れるとアルバムにアクセントが付いて良いと思うのだが。この曲はBF5の1stのテイストに非常に近いと思う。

そして、事実上のラストナンバー(シークレットトラックとして短いナンバーが最後に挿入されている。)である、落ち着いたピアノバラードである『Elegy For Susan』。タイトル通り哀歌(エレジー)という名前がぴったりとはまる曲だ。このような美しいポップセンスに彼らの包容力というか、懐の深さを感じてしまうのだ。

ロック&ロック&ロールというイケイケバンドでは決してない、このMoye。モダンロックにパンクにブルース、そしてアメリカーナといった様々な音楽要素を取り入れている。

ジャムロックが最近またもクローズアップされているようだが、オルタナティヴなヘヴィさにトラッド感覚を乗せるという最もステロタイプなジャムロックとは異なり、独自の世界を構築しているのが評価すべき点だと考えている。

元々はリードヴォーカルのピアニストであるJohn MoyeがワシントンD.C.でドラマーのMattと結成したサザンロックバンドであるFlash Lovejoy Bandが母体となっている。このあたりにもこのMoyeが有するルーツテイストの起源が存在しそうである。このバンドを解散し、1998年にニューヨークに移り住んだJ.Moyeは4曲入りのEP「Songs for Isabella」をリリース。(#5『Underground』が収録されている。)Moyeとして活動を開始する。

そして、Matt Katzと再開し、彼もバンドに加入。2000年に現在のラインナップが固定し、1998年からの曲を含めてレコーディングを開始。2001年に届けられたのが本作「48 Hicks」である。

ピアノスタイルはBruce HornsbyやElton John、ヴォーカルスタイルはOtis ReddingとPeter

Gabriel、そして Bob Dylanに影響を受けたと語るJohnが率いるこのバンド、ピアノオリエントなリスナーにはかなりのヒットになりそうである。ヴォーカルもかなり魅力的であるため、ここまでヒネリを入れずに、もう少し焦点を絞った方向性で活動してくれると個人的に大化けしそうなグループである。それでも得体の知れないリピート性があるので、現行の形でも十分に堪能はできるアルバムではある。

今後の活動から目が離せない、注目株の一つである。 (2001.8.18.)

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||