The Key To The Highway / Elston Gunnn (2001)

The Key To The Highway / Elston Gunnn (2001)

Roots ★★★★☆

Pop ★★★★★

Rock ★★★☆

Alt-Country ★★★★★

You Can Listen From Here

最初にお断りをしておこう。

このアルバム、完全に2001年のトップ10に入る出来やったのに、取りこぼしてしまった。これは駄目ダメであること請け合いだ。Elston Gunnnに謝らなくてはなるまい。(土下座)

・・・・ま、もっともあちらは全くこのHPの存在を知らないだろうから問題ないけれども。(レヴュー書いたら、お知らせするんやけどね。)

言い訳になるのだが、やはり聴き過ぎていると(年間軽く300枚)、どうしても年間ベストを入れる際に、数枚の入れ忘れが起こってしまうのだ。それにしても、このElston Gunnnを失念するとは、その罪万死に値するだろう。

自分をそのくらい叱責せねばならないくらい、この「The Key To The Highway」は筆者個人のツボを直撃する音楽を提供してくれるバンドなのだ。

著者の個人的な嗜好に「由一本、打者三球三振。」であるからには、間違ってもメジャー・チャートで売れているような、不燃物の屑のような音楽で金儲けを意図した偽ロック=オルタナティヴ等ではない。

21世紀に突入し、相変わらず、くだらない音楽しかヒットしない米国のメジャー・シーンを眺めるに付け、「正統派」という概念がどのような定義付けをされて然るべきかは、とても言明し難いことである。

が、やはり極個人的な基準であるけれども、「正統派」といえば、“ポップである”“軽薄過ぎず、そして重過ぎず”

“メロディにフックがあること”という三テーゼは最低限クリアしていなければならないと思っている。で、この3つをしっかりと満たしている音楽は、アメリカン・ロックと名称を与えられるべきである。

Americanの前や後ろにどのような修辞語が連結されようが、以上の3つがある限り、その音楽は正統派に分類されて当然なのだ。

しかし、残念なことに現在の一般に認識されているアメリカンロックは、どれも持ち合わせていないシロモノが氾濫しているという体たらくである。こういった音楽をまず耳に入れてしまうこれからの世代には同情を禁じえない。

と、またもや脱線しかかっているので、現在の話題であるElston Gunnnに立ち返ることにしよう。

Elston Gunnnは上に挙げた3つの要素を完璧にクリアしている。故に、このバンドのアルバムはアメリカンロックであることに疑念の余地は無い。

無論、単なるアメリカンロックと呼ぶよりも、更にジャンルを特定した方が良いだろう。早い話が、音楽性というものである。で、このElston Gunnnはどういった呼称をすれば良いかについてだが、

基本の中の基本のような、Roots Rockであり、Alternative Country Rockである。これに尽きる!

と思う。何処を取ってみても、斬新さというものはこれっぽっちも存在しない。基本を突き詰めて、突き詰めて、突き詰めた究極のAlt-Country Rockであり、大別するならRootsなAmerican Rockである。

普通の、普通のアメリカンなサウンドである。ギター、ベース、ドラムのトリオにオルガンを基本としたキーボードのサウンドと、何曲かでスティール・ギターがゲストの手によって弾かれているだけ。

以前にも、普通のルーツロック・アルバムとしてNashville StationやOld 97’sを紹介してきたけれども、このバンドは、これらのアルバムに非常に近い。

つまり、オーソドックス過ぎて、物凄く良いのだが、何処かしらヒネリや変化を評価するリスナーには「退屈なアルバム」として叩ききられてしまいそうな内容ということである。

が、普通のルーツロック・アルバムだけでは、この場で紹介する意義もへったくれもないので、もう少し細部に渡ってこのアルバム「The Key To The Highway」を解説する試みを続けてみよう。

メジャーで発表されたアルバムで、このElston Gunnnの1stフルレングス作に近い手触りを持つものを列挙するのが、一番簡単にこの作品の良さを比較するのに向いているだろう。

即浮かんでくるのは、Sister Hazelの「...Somewhere More Familiar」である。また、The Wallflowersの傑作アルバム「Bringing Down The Horse」、そしてWilcoの「A.M.」もとても近い。

そしてHootie And The Blowfishの1stのメインストリームなアメリカンロックから3rdのかなりサザン・トラッドの色合いが増した流れを全て足して3で割ったような感じでもある。

また、インディ・アルバムとしては、National Dustの「Welcome To Utopia」、The Thompson Brothersの「Blame It On The Dog」といったアルバムが同類項に属しそうだ。

これらのアルバムと共通するところは、非常にキャッチーであること。また、ヒネリをせずに素直な作風を心掛けているけれども、シングルとしてカットできるナンバーが何曲もあるという点である。

そう、このElston Gunnnのアルバム全体はとても大人しいナンバーで占められているのだが、ヒット性のポテンシャルが十分に詰まったトラックが多数あるところが、Nashville Stationとはやや異なる。地味であるところは近似しているのだが、よりクリティカルにリスナーの耳を刺激するメロディがあるということだろう。

また、このバンドもアメリカ南部のフロリダ州出身なのだが、あまりサザンロックの重さやねちっこさが感じられずに、軽快なメインストリームなCountry Rockテイストを標榜しているところもまた特徴だろう。商業トップ40カントリーと重なる程のスカスカな軽薄さとは全く類を異にする、ライトな聴き易さであるけれど。

こうなると「Satellite Rides」というライトなギターポップ系のアルバムを2001年にリリースしたOld 97’sと被る箇所がありそうだが、ともすれば単調であり軽過ぎなきらいのあるOld 97’sよりもずっと落ち着いていて、アルバムに起伏があるため、音楽性が深く感じるのだ。まあ、「Satellite Rides」の軽いキャッチーな3分間ソングのアルバムもそれはそれで貴重であるけども。

とはいえ、Old 97’sとは全く質を違えるディープ且つヘヴィーなインプロヴィゼイションを主体とする、ハードでタフなAlt-Country Rockというのも全然的外れな回答なのだ。

普通故に、そして素晴らしいがために、言い表すことがとても頭脳に負担をかけるこのバンド。各曲を聴きながら、何とかこのElston Gunnnについて上手い表現を模索してみるとしよう。

まず、時代が時代なら間違いなく、スマッシュヒット以上のシングル曲になれそうなのは、#1『It Weeps In My Heart』を初めとして、アルバムタイトル曲の#2『The Key To The Highway』、Bob Dylanのカヴァー・ナンバーである#4『It’s All Over Now,Baby Blue』、このフルアルバムに先駆けてWeb試聴ソングとして発表された#5『Oh Mercy No』、デヴューEPに#1と一緒に収録されていた#10『After The Flood』、という具合に、殆どの曲がシングルとしてカット可能なクオリティの高さを持っている。

正直、シングルとしてカットが難しいのは、#6『Assassins』のみだろう。後のナンバーはトップ40ヒットは兎も角として、スマッシュ・ヒットは時流にさえ乗れば問題なく記録できるものばかりである。

特に#1、#2、#3、#5、#10といったナンバーは疑いの余地無く、1980年代ならトップ40に食い込んで来そうなメロディを有している。その際だったナンバーはアルバムの冒頭から押し寄せてくる。

#1『It Weeps In My Heart』はルーツ・ポップソングとして完璧な出来を誇る、良心的なアメリカンロックの鋳型−モールドとでも賞賛したいナンバーである。喉の奥から鼻の頭に抜けてくるようなJesse Bellamyのヴォーカルは一聴してPeter Gabrielのソウルフルな声に似ていると感じる。Gabriel程にはヴィンテージとなっていないかもしれないが、その分甘さと青さが足りない箇所を補填しているだろう。

とまれ、そのヴォーカルにメロウな西海岸的なハーモニー・コーラスが重なり、速さと中庸の中間のようなペースでドキャッチーなロックアンサンブルが開花している。Wallflowersの『One Headlight』で耳に入ってきて感動を覚えたようなハモンドB3の音が、元気なリズムの後ろで渋いアレンジを主張している。

まさにアメリカン・ルーツの傑作ナンバーである。この1曲を聴くために、このアルバムを購入する価値があるだろう。上の試聴リンクから聴けるので、是非プレイしてもらいたい。

このアルバムは3分以下のナンバーが皆無であり、2曲以外は4分を越すナンバーであるのが大きな特徴でもあるだろう。2分以下のパンクチューンで、コーラスも無く終わってしまうようなアルバムは、嫌いではないが矢張り物足りないと感じることが多いから。

その中でも最長演奏時間の6分という長さを誇るのが、#2『The Key To The Highway』。演奏時間が4分を超えるというのはある意味、タレずにリスナーを惹き付ける組み立てと曲の良さが必須であるけれども、このアルバムに載せられた曲群は全てそのハードルを越えてきている。この#2も、メロディのキック力では#1には及ばないものの、ルーツィなオルガンと、ウィルツァー・サンプリングのような鍵盤を上手に使用して、メロディアスで、質感のある中庸ナンバーとして成功させている。Del Amitriが1992年の「Change Everything」で見せたメジャーなアレンジを思い出させるものがある。

スティールギターの木目細かい音色と、スライドギターの抑えたリフが印象的な、#3『The Next Heart You Break』も、ミディアムなドキャッチーな曲である。ここでも終始オルガンがバックで夕暮れ色のようなカラーを大気に溶かし出している。やや寂しげで、秋の午後のヒンヤリとした大気の匂いを感じさせるようなメロディは、とてもこのバンドが20代前半の若者達で構成されているとは信じ難く、老成すら感じてしまう。

とても美しいバラード、#5『Oh Mercy No』もヒットの潜在性が高いナンバーである。よく通るJesseのヴォーカルの魅力が余すことなく発揮されたナンバーである。Michael Stanley Band等のロックバンドがアクースティック・バラードとして演奏していても何ら違和感のない、透明感漂うルーツ・バラードである。派手なスコアの変動も無く、淡々と流れていくナンバーであるけれども、どっしりとした安定感としめやかなる激情という些か古典な表現だが、閑に燃える炭火のような感動が内に秘められている。

切ないハーモニカがリフから登場する、#10『After The Flood』もポップ・ミュージックの模範となるような甘いロックナンバーである。この雰囲気はGin BlossomsがModern Rockの狭間に取り入れている、胸を締め付けるようなノスタルジックな青さが漂ってくるようだ。マンドリンとアクースティック・ギターも目立たないがアレンジにコクを付随させる巧みな働きをしている。

このナンバーが個人的にヒット性が協力であると考えているのだが、その他のナンバーも十分にヒットしそうな可能性がある。

少し前にレヴューしたEdge Cityもカヴァーしていたのは全くの偶然だが(そりゃそうだ。)、Bob Dylanのスタンダードと述べても良い#4『It’s All Over Now,Baby Blue』。Elston Gunnnは、ハーモニカとオルガンをフューチャーしつつ、かなりエレキギターのリフが立った、濃い口なロックンロールとしてアレンジしている。が、同時にしっかりとハーモニカとオルガンで、ルーツの重さを同時進行させている。アクースティックな古典的な解釈とせずに、自らのカラーを付加して表現しているところは中々の才気を感じさせる。

このバンドのCountryではなくRockな側面をコマーシャルに顕しているのが、#8『Rain Of Deceit』や#11『Amsterdam Blues』だろう。言い換えれば、Alt-CountryのAltの部分を追求している、エッジの効いたロックンロール・ナンバーだということである。

#8は結構このバンドにしてはヘヴィな電気ギターを全面に押し出して、アクースティックな音色を抑制したような曲であるけど、疾走感溢れるロック・チューンというよりは、アダルトな落ち着きのある渋いロックナンバーと表現した方が適切だろう。それ程アップビートではない。が、少々苦味のあるこれまたキャッチーなサザン風のロックソングである。The Refreshmentsが得意とした、抑えたポップセンスでルーツを表現するという手法が一番類似しているように思える。

#11『Amsterdam Blues』はパンキッシュなアップビートなメロディに、バンドが大ファンというBob Dylanのようなトーキング式のヴォーカルを付けるという、このアルバムでは珍しい歌唱が聴ける曲である。泥臭いギターといい、すっぱりとカットされたギターアレンジといい、これまたヒット性はあるだろうが、ここまでDylanラヴを最後に見せ付けるとはかなり意外であった。Dylanのカヴァーの#4では、むしろ自らの音楽的解釈をしていたのに。

まあ、これもまた、Dylanへの敬意の一形態であるかもしれない。オリジナルでDylanライクに、カヴァーで自らの独自性を表現するという方法は大胆で心憎いものがある。

また、物悲しいマンドリンが切々と弦を紡ぐ中、サザン・ブルース風に哀しく、そしてほろ苦いメロディがロックのビートに乗せて流れてくる#6『Assassins』は一番、彼らが南部出身であることを明確に伝えるロック・チューンであると思う。十分ポップであるのだが、こういったライト・ブルース、アクースティック・ブルースの手触りのナンバーは、シングル曲には向かないだろう。こういったポップブルースというべきナンバーは、Gilbertson Morgan Bandを思い出させるのだが、如何せんマイナーだろう。(苦笑)

残りのナンバーはCountry RockのCountryの割合が多いだろうか。レイドバック・フィーリングと呼び方を変えても適切だろうが。

#7『Natural Order Of Things』は終始ペダル・スティールとマンドリンが牧歌的に演奏される、完全なCountry Rockの雰囲気が強い曲。また、ウィルツァー・ピアノのポーンと余韻を引く音色も、とても柔らかく優しい音色をこのアンサンブルに加えている。同時に、ハモンドのCモデルのようなオルガンも所々で演奏されており、シンプルなアクースティック・スローな印象が強いのだが、その実かなり精密に組み上げられたナンバーであると思う。やはり#5よりもルーツ楽器の活躍が目立つため、レイドバック・ソングとして聴こえるのだろう。このあたりをもっとタイトで整理すれば、メジャーが契約しそうなのだが、こういった土の根のような曲があってこそのElston Gunnnだろう。

#9『Betraying Mississippi』−「ミシシッピを裏切る」というかなりテーマの重そうなタイトルのナンバーは、捨ててきた故郷を思い返すような内容の歌である。この歌にもペダル・スティールギターと、密やかにすすり泣くオルガンが噛まされていて、寂寞たる感慨が唄いこまれている詩に更に哀愁を上乗せしている。このナンバーはそれ程カントリー・ロックというカラカラの民謡的な節回しは感じられずに、#5に近いバラードだ。レイドバックの感覚は満ちているけれども、ドラスティックな展開によって、ロック・バラードとしてのフックが勝っていると思う。

やや鼻に掛けたように歌うJesseのヴォーカルも男臭く、アーシーさとアクースティックとエレクトリックの各音楽要素が手を繋いで輪になっているような曲のような気がする。

さて、このElston Gunnnというバンドについて、一通りの説明をしてみよう。まずは4人のメンバーから。

Jesse Bellamy (L.Vocal,R.Guitar,Harp) , Noah Bellamy (Guitars,Mandolin,Vocals)

Bob Massicotte (Bass) , Ken Grube (Drums)

この他に、全ての曲でキーボードを担当している、プロデューサーのRon Taylorやペダルスティール、ドラマー等の数人のサポートでアルバムを作成している。このアルバム録音時はドラマーがDavid Reffuseという人であったが最近Ken Grubeと交代している。

さて、Bellamyという苗字で、ピンと来た人が少しは要るだろうか。そう、このバンドのソングライターであり、ヴォーカリストのJesseとギタリストのNoahは、1970年代から現在にいたるまでカントリー・ミュージックの一線で活動している、カントリー・デュオのTheBellamy BrothersのDavid Bellamyの息子である。1970から80年代にポップ・チャートでもトップ40ヒットを何曲も持つこのヴェテラングループの子供は、兄Jesseが24歳、弟のNoahが今年22歳という若さである。ベースのBobも22歳という、メンバー全員が20代前半というバンドなのだ。

また、彼らは物凄いBob Dylanのフリークであり、元はバンド名をBurning Skyとして3曲入りのEPでデヴューしたのだが、1999年にオースティンのフェスティバルに出演した際、他にもBurning Skyという同名バンドが2つも存在したため、現在のElston Gunnnに名前を変えている。

が、そのElston Gunnnというバンド名もDylanオタクなのが丸見えだ。1959年にDylanがThe Shadowsのメンバーとして一時期参加した際に、自分をElston Gunnnと名乗っていたのに由来してバンド名としているそうだ。

Jesseは親の影響もあり、それが当然であるかのように音楽を友とし聴きながら育った。

最も影響を受けたのは、Dylanを筆頭に、Van Morrison、Merle Haggard、The Allman Brothers Band、Roger McGuinn、Johnny Cashといった大御所のミュージシャンであるそうだ。

クラッシックロックからモダン・ジャズまで何でも聴くけれども、オルタナティヴは駄目、というNoahの嗜好がバンドの方向性を如実に示しているだろう。

Jesseは13歳から作詞作曲を始め、1992年には弟のNoahとバンドを結成し、演奏を開始する。現在のElston GunnnをBurning Skyの名前で結成したのが1997年。

そして、20歳になった1998年に、デモEPであるBurning Skyをレコーディングし、フロリダやテキサスのクラブ・サーキットを頻繁に行うようになる。このEPは地元フロリダを別とすれば、スイスでかなり売れたそうである。

そして、2000年にデヴューEP収録以外のナンバーを書き上げ、Ron Taylorというグラミー賞のラテン部門でベスト・エンジニアアルバムを獲得した人と組んで、2001年にフルレングスを世に出したという次第である。

現在は、Bobby Croftというプロデューサーを起用して早くも新曲をレコーディングしているらしい。

それにしても、全く冒険をしていないところが、実はかなりのギャンブルな新人バンドだろう。無個性・独自性皆無と一掃されてしまう危険性に敢えて挑んでいるのだから。

例えば、眼を閉じて、地面に引かれた直線の上を全くラインを外さずに歩くことが、基本として視覚をバランスの維持として活用している人類にとっては、訓練を積まねば非常に困難である。同様に、分野は違えども、アメリカンロックのど真中を音楽的に表現するのは、なまじコンポーズセンスがあるアーティストにとっては、かなり難しいだろう。

このあまりにも本質的な故に、表現が難しい音楽を、全く困難に感じることなく、サラっと演奏してしまっているのがこの、Elston Gunnnであると思う。

普遍的なAlbum RockやHeartland Rockというカテゴリーの、メロディを一番に大切にするロックミュージックに、文化的ルーツの一つであるカントリー・ミュージックを味付けがくどくならない程度に絡めて、素材を壊さずに調合した音楽が、Elston Gunnnの創り出すスコアとコードの妙であると思う。

デヴューアルバムでここまでの完成度を誇ってしまうと、次の作品がどうしても見劣りしないかと、要らない心配すらしてしまいそうだ。次はもっと、南部を感じさせる、リキの入ったロックンロールを見せてくれると面白いと想像したりしてしまうのだ。

いや、この2世バンドは只者でない。Countryバンドからの2世はインディに結構出現しているが、大きな実績のある父親の名前を全く使用しないところに、彼らの強さと意気地を見た気がする。

「当面、Bellamy Brothersの曲をカヴァーするつもりは無いし、多分僕達は親爺の音楽よりも、親爺のレコードコレクションから聴いた音楽から、もっと影響を受けていると思うよ。」

とNoahは語る。

このCDは大手のネットショップに並び始めているので、入手は2002年現在ではそれ程難しくない。ルーツロックとオルタナ・カントリー、カントリーロックファンなら必須、アメリカンロックの好事家にもお薦めの1枚である。

(2002.3.24.)

Sonoran Hope And Madness

Sonoran Hope And Madness

/ Roger Clyne And The Peacemakers (2002)

Roots ★★★★★

Pop ★★★★

Rock ★★★☆

Country&Tex-Mex ★★★

You Can Listen From Here

う〜ん、何と言えば良いだろうか。上手く表現できるか自信が無いが、簡潔に述べれば1stアルバムとはかなり毛色が違っている。

EarthyなGin Blossomsと表現された「Honky Tonk Union」の、快感を伴いつつ抜けるような平原サウンドを期待すると肩透かしを喰うこと請け合いである。

Roger Clyne And The Peacemakersの2ndスタジオ・アルバム(未発表曲入りライヴアルバムの「Reel To Real」を加えると3作目。ここでは便宜上、2作目としておく。)は、大意においてルーツロックであることは1stアルバムである「Honky Tonk Union」と同類項に属することに疑いの余地は無い。

が、しかし、受ける印象は随分違うものとなっているのは、筆者の錯覚ではないと思う。

まず、このアルバムについて語る前に、1stの内容を踏まえたうえ語りたいので、簡単におさらいをしてみることにする。

2000年春に一般リリースされた「Honky Tonk Union」は、Roger Clyneが所属していた前身バンドである Refreshmentsからオルタナティヴ的な要素を徹底的に排除して、よりルーツロックに顔を向けたアルバムであった。

アーシーなAAA(Adult Alternative American) Rockの代表格であったRefreshmentsのアルバムに何曲か必ず入っていたオルタナティヴの鬱陶しさがあるナンバーをすっぱりと取り払ってくれたことは大いに評価できたニュープロジェクトである。が、相反する効果というのだろうか、Refreshmentsが得意としたポップな王道ロックチューンは、全体の割合からは相当少なくなっていたのも確かである。

が、それが不満かというと、とんでもない。確かにストレートなロックナンバーが割合として減ってはいるけれども、ともすれば単調であったRefreshmentsよりも曲がヴァラエティに富んでいて、広く楽しめた。

プレイヤーに乗せた瞬間から、その素晴らしさのため衝撃を受け、固まってしまった#1『Beautiful Disaster』。また#3『Easy』、#6『West Texas Moon』、#10『Never Thought』といったRefreshmentsから継承してきた音楽の下地を更に一段階レヴェルアップしたような(=よりルーツ指向という意味)、極上のロック・チューンは存在するも、その他の曲はRefreshmentsでは相当控え目であった土臭さをフル稼働させたようなCountry Rockの風味が芳醇なナンバーであった。

そういった、所謂Heartland Rockというダウン・トゥ・アースな感覚を一歩引いたナンバー群と、かなりカントリー・ミュージックを視野に入れた残りのナンバーのアンバランスさが多少存在したにせよ、全体としてはRefreshmentsよりも一層キャッチーでカラリとした土の匂いのするアルバムとして完成していて、Refreshmentsでは得られなかったものを掴むことに成功している傑作と感じたものである。

その1stアルバムから、ライヴアルバムを挟んで僅か2年後に、2枚目のスタジオ録音盤が届いた。今度はどのくらい驚きを与えてくれるかと、胸を躍らせながらプレイヤーに乗せてみた。以下、即感じたことを数点箇条書きにしてみよう。

★1曲目からいきなり、祭りで爆竹やロケット花火を打ち上げるSE。続くナンバーがTex-Mex風の曲であり、別の

意味で意表を突かれた。(笑)

★1stでモロにBruce Springsteenを連想させた、大名曲#1『Beautiful Disaster』クラスのシングルは、はっきり言

ってトラッキングされていない。シングルとして勝負できる曲の数では、明らかに1stに劣る。

★ジャケットからして、何と言うか、乾燥帯の岩石砂漠を感じさせるが、アルバムを1回通しで聴き、そのジャケット

に代表されるイメージは正しかったことを確認。

★おお「峠の我が家」のインストナンバー!!・・・これが一番印象に残ったりして・・・・。(をいおい)

と、直感的な感想はこんなものであるか。では、各曲について感想でも述べながら、もう少し詳細に分析してみるとしよう。

まずは、ジャケットである。Roger Clyneがこんがりと日焼けして、まるでリオグランテ河周辺を放浪している地元民、あるいはヒッピー(死語)のようにも見える。その汗臭い体臭が漂ってくるくらいに、南部な感じである。南部というよりも、既に国境を越えてメキシコへ入ってしまった雰囲気であるか。

1stの好青年カントリー・ボーイ的なファッションを見せていたスナップよりも、土着民という表現が似合いそうな程、相当濃くなったジャケットのように思える。ここでは閲覧していないけれども、事実インナーにもマヤ文明を彷彿とさせるような民芸品の絵や、昆虫のイラストがあしらわれている。とてもエスニックなイメージを与えるアートワークとなっているのだ。

このジャケットが、この「Sonoran Hope And Madness」の全体像を表現しているといっても、過言ではない。

黄土色、褐色で、何というか、赤茶色の荒野の色がヴィヴィッドに問い掛けてくるような音楽性がある。

全体としては、1stと比較すると、かなり濃く、骨太なルーツロックアルバムになっている。が、単に太くなったのではなく、カントリーの野暮ったさと、アリゾナやテキサスのボーダーライン・ステイトに固有の土着的な音楽の要素が「濃く」漂う作品に仕上がっていると思う。

まず、骨太になったという意味での「濃さ」は、#2『Colorblind Blues』、#5『Mile High And Risin’』、#6『Bury My Heart At The Trailer Park』というような、かなり泥臭く、ハードにドライヴするロックチューンに顕著である。1stのような、軽快で清涼感すら感じることのできるポップセンスはかなり逼塞してしまっている。

Refreshmentsの直線的なロックンロールに近いアプローチであるが、一層生々しいライヴ感覚と、粘着力のある重いギターの音色が重心をより低くしている。疾走というよりも、沼地をガンガンと突き進むトラクターのような底力を感じてしまう。

#2『Colorblind Blues』はしょっぱなのリフから、酔っ払いなスライドギターが泥々な纏わりつきを吐き出す、かなりハードなロック・チューンである。タイトルにもあるように、サザン・ブルースの根が曲全体に張り巡らされている感じがする。このずっしりとした重量級のチューンはRefreshmentsにも、1stアルバムにも存在しなかった“ごんブト”さでありズドンと下腹に響いてくる。やはりスライド・ギターには弱い。

#5『Mile High And Risin’』は、これまたスライド・ギターが暴れる曲。しかもツイン・スライドである。1stスタジオ盤では、ファルセット気味な爽やかでスゥイートなヴォーカルを聴かせてくれたRoger Clyneが、酔っ払って正体を無くしたかのごとく、実に直裁的にシャウトしている。Cow Punkというジャンル分けがしっくりくる暴れん坊ロックナンバーである。この荒っぽさは「Honky Tonk Union」では控え目であったので、結構驚き。

#6『Bury My Heart At The Trailer Park』はカントリーブルース調で、牧歌的に始まり、シャウトのバックヴォーカルとの掛け合いを重ねながら、突然アップビートに跳ね上がる典型的な変調ロックナンバーである。前半ののんべんたらりんとしたやる気の無さと、ロックパートに突入してからの壊れっぷりが対照的であり、印象が否が応でも強くなるナンバーである。この曲はカントリーブルースのフリースタイルの曲というよく分からない組み立てに思える。

次の変貌点として、とてもメキシカンなテイストを具現化しているナンバーが多いということである。Tex-Mexの系列に属する、あっけらかんとしたメキシカン・カントリーそのまんまな#1『Sonoran Hope And Madness』や#11『Better Beautiful Than Perfect』といった曲もあれば、曲の一部でメキシカンテイストやTex-Mexの尻尾を出しているような曲#9『Smaller And Better Things』もありと、結構様々な形式がある。

まずは、明らかにお祭りナンバーである、タイトル曲の#1『Sonoran Hope And Madness』。冒頭のSEからも、踊れ歌え、飲めの宴会風景が浮かんでくるようである。カスタネットやスパニッシュ・ギターのような音色を出している各種弦楽器に、エスニックなパーカッションと、どことなくスペイン民謡風でもあるナンバーにはまさに度肝を抜かれた。間違って別のTex-MexのCDが届いたかと思った程だ。いや、大袈裟でなく。

何でもこのナンバーは、Roger Clyneが亡くなった友人の誕生日に乾杯するため、歩きで国境を越えメキシコへ入った時に、立ち寄ったバーで流しのマリアッチバンドと意気投合して、自分も楽団に加わって歌え飲めをして騒いだ際にコンセプトが出来上がったそうである。

バンジョーの柔らかい音色がカントリーミュージックの中にメキシカンテイストを演出している#3『Sleep Like A Baby』。このナンバーはRoger Clyneが、爽やか甘い声でリードを唄う。Rogerが左右に揺らすハーモニカや、背後でひっそりと踏まれているハーモニウムが、とても優しい。これまでのThe Peacemakersならば、このバンジョーはアレンジせずに、ジェントリーなカントリー・タッチのアクースティックナンバーとして完成させただろう。

#9『Smaller And Better Things』はシャウトとハスキーの両者をRogerが使い分ける、Refreshmentsを思い起こさせるようなストレートなポップ・ロックチューンである。Beachboysばりの、ハイトーンな「Hu,Hu〜」コーラスも入って正統派のロックチューンと思いきや、中間の間奏部分で、いきなりメキシカンなトレディショナルなメロディが挿入されるので、その部分だけ違和感というかトラッドなのが笑える。普通のポップ&ロック・ナンバーで完全無欠であるのに敢えてメキシカンな小節を挟むところに、今作の拘りのような要素を感じてしまう。

同じように、頭から聴いていると、極オーソドックスなルーツ・バラードとしか思えない、#10『The Ballad Of Lupe Montosa』も唐突にスパニッシュなメロディが顕われるナンバーである。このトラックにもHigh String Guitarとクレジットされた、恐らくスパニッシュ系のギターが使われている。終始ハスキー気味にRogerのヴォーカルがよく通っていくのだが、これまたインタープレイの箇所で、メキシカンというよりも大陸的なスパニッシュな哀愁を思わせるギターの音色が飛び込んでくる。アクースティック足す哀愁メキシカン小夜曲という命名はどうだろう。

#11『Better Beautiful Than Perfect』は、これまた完全に国境を越えてしまった曲だ。Tex-Mexというよりももっと熱帯湿潤な、チャ・チャのようなカリビアン・リズムが感じられるナンバーであり、埃っぽさよりも、青いカリヴ海を連想させる。メキシカン伝統楽器のギロも演奏されている。また、この曲が終わると冒頭のSEと環を成すように、花火や爆竹の音が入っている。

それから更に2分くらいの無音部分を経て、ペダル・スティールとメンバーのハーモニー・ヴォーカルで構成されたグラスソング風の小作品が、ボーナストラックとしてオマケになっている。

そして、残る3曲であるが、まずは、このナンバーも実に「Sonoran Hope And Madness」の方向性を示唆している存在であるのだが、Interlude/間奏曲、という副題を付けられたトレディショナル・ソングである#7『Home On The Range』がナイロン・ストリング・ギターとハーモニウムのみで、アルバムのど真ん中に据えられている。

まあ、アメリカ民謡として、日本でも必ず学校で唄ったことがある「峠の我が家」と言い換えれば、誰しも覚えがある曲だろう。

♪「あの山を〜いつか越えて〜帰ろうよ、我が家へ〜」♪のアレである。(笑)この1分少々のインストゥルメンタル作から、メドレー形式で#8『Buffalo』へと繋がっていくのだが、このナンバーはこのアルバムでは数少ない、Tex-Mexの匂いが希薄なナンバーである。

とても美しい、ジワジワと盛り上がっていく曲であり、かなりダイナミックなバラードとロックンロールを両方とも内包したような大作である。Roger Clyneのハスキー・ヴォイスもシャウトも、抑え目の甘いヴォイスも全て聴くことができる、お得なルーツナンバーである。

聴き慣れた民謡から始まるということもあるが、やはり筆者はこの#7〜8が、今作ではベストトラックである。ロックのダイナミズムとトラッドの押さえが、絶妙に決まっているナンバーなのだ。

Roger Clyneがメキシコでビーチを探している時に思いついたという#4『Ashes Of San Miguel』は、タイトルからも、バックストーリーが想像はできる。が、この曲も、微妙なTex-Mexな臭気は存在するものの、ダンス・お祭り・マリアッチというようなコテコテのメキシカン・スタイルは取り入れられていない。メロディに何処となく、ボーダー・クロッシングな雰囲気はあるけれども、中心はブルースハープがメランコリックなカントリー・ロッカバラードである。

以上、11曲(ヒドゥン・トラック1曲)は、爽やかなカントリーロックとアメリカンロックが中心であった1stに比較すると濃く、臭いアルバムとなっている。やはり顕著なのは、マリアッチに啓発されたというRoger Clyneのメキシカンなメロディへの傾倒だろう。

かなり正統派など真ん中ロックンロールであった前作よりは、癖が良くも悪くも立っていて、リスナーを選びそうな1枚ではないだろうか。ポップさでもやや後退してしまったが、十分に聴き易いところは流石である。

重くなったか軽くなったかは主観に拠るだろうが、ラテン系のリズムとメロディを積極的に取り入れている割には、重量感は増していると思う。メキシカンリズムを、軽くなったと聴くリスナーは絶対に存在するとは思うけれども。

さて、一応最後にバンドについて短く解説しておくことにしよう。「レヴューを短く」を目標にしているので。(あくまでも努力目標。)

メンバーは結成時から不動の5ピース。

Roger Clyne (L.Vocal,Guitars,Harmonica) , P.H.Naffah (Drums,Percussion,Harmonium,Vocals)

Scotty Johnson (Guitars,Banjo) , Steve Larson (Guitars) .Danny White (Bass,Vocals)

が、1stではピアノやオルガンを結構積極的に使用し、サックスまでも取り入れていたのだが、今回はメンバーのみのタイトな演奏スタイルである。鍵盤類もハーモニウムが多少フューチャーされているのみだ。

P.H.はRefreshmentsからRogerと行動を共にしている。そして3枚のアルバムでアシスタント・プロデューサーとしても毎回クレジットされている。

Scotty Johnsonは言わずと知れた元Gin Blossomsのリード・ギタリストである。こうしてRoger Clyneとがっちりと組んでいると、彼がGin Blossomsの再結成に拘る可能性は薄いように思える。

Steve Larsonは嘗てAtlanticから1枚だけアルバムをメジャーリリースしたが、全く売れずに解散した、ヘヴィなオルタナティヴバンドのDead Hot Workshopでギターと鍵盤を担当していたミュージシャンである。

Danny Whiteのみ過去に見るべき経歴が無いが、今回はプロデュースにも手を貸している。彼はナッシュヴィルの出身であり、メンバーで唯一アリゾナ・ネイティヴでない。

そして、ソングライターであり、リードヴォーカリストであるフロントマンのRoger Clyne。彼は1968年生まれの今年で34歳になるまだ若手に分類されるアーティストだろう。ちゃんと単科大学を卒業しているところは結構意外というか何と言うか。専攻がメキシカントラッド音楽のマリアッチというのはさもありなんだが。(笑)

大学を卒業後に、金を稼ぐため、インドネシアやタイで英語の教師として私立言語学校で一年ほど英語を教えていたそうだ。アジアとの縁も無きにしも非ずなのだ。

その後、本格的な音楽活動を開始し、The Mortalsというバンドを経て、1993年に故郷アリゾナでThe Refreshmentsを結成する。

土臭いオルタナティヴロックバンドである、このグループは1994年にインディ&セルフ盤の「Wheelie」を発表。これは、後のメジャーアルバムに比べるとかなり落ちるアルバムだと思うのだが、地元で5000枚以上売ったというから、相当な人気であったのだろう。

1995年にはMercury Recordsと契約を交わし、1996年に「Fizzy,Fuzzy,Big And Buzzy」、翌年には早くも2枚目のメジャーアルバム「The Bottle And Fresh Horses」をリリース。2枚あわせて50万枚近いセールスを記録するので、まずはかなりの成功を収めたと云えよう。

が、1998年にバンドは解散。親友の急逝によって、Rogerがかなりモチヴェーションを失ってしまったことが、解散の要因と囁かれているが、定かではない。

しかし、同年の暮れには、元同僚のP.H.と組んで、RogerはThe Peacemakersを自身の名をリーダーとしてAnd形式で結成。1999年秋に「Honky Tonk Union」を自主レーベルであるEmmajava Recordingsからプレス。このアルバムはネットと口コミで、瞬く間に売り切れ、Billboardのインターネット・チャートでNo.1になったため、筆者は入手を待つのに年を越してしまったことを思い出す。事実上のディストリビューションは2000年から始まっている。

この1stは現在までに15万枚を超えるセールスを記録しており、セルフ・リリースのインディ盤としては破格の成果を挙げていることになる。次いで2000年秋にリリースされた、ライヴアルバム「Real To Reel」を早くも発表。これまたインターネット販売を中心にそこそこを売る。

そして、2002年の2月の終わりに、今作「Sonoran Hope And Madness」を発表。現在も精力的にツアーを行っている。今までは、その中庸的なルーツアメリカンな音楽性故に、南部エリアに限らず、アメリカ全土で歓迎されてきたが、今回のアルバムがどのような反応を得るかがとても興味深い。

「僕は僕の歌で、君達を、ガットの動きにシンクロさせ、ハートを虜にし、感動の余りに叫ばせるような、そんな歌を創りたい。それか、大笑いさせるくらい楽しませたいね。もし、音楽というのが君にとってそういう類のものでなかったとしたら、退屈なだけだろう?」

とRoger Clyneはエンターテイナーに徹するような発言をしている。

翻って最新作を眺めると、確かにややディープにはなっているが、独り善がりの自分勝手なアルバムには決して仕上げていない。しっかりと、ポップなアメリカンロックを見据えた上で、ラテン・メキシカンな味付けをしているのが分かってくる、聴けば聴くほどに。

正直、意外なアルバムであったけれども、ルーツロックとしてはたっぷりとしゃぶり尽くせる1枚だと思う。まずは、期待していたバンドの一つが期待を裏切らなかったことに、胸を撫で下ろしている。

それにしても『Home On The Range』は是非とも、ヴォーカルいれてロング・ヴァージョンで歌って欲しかった。

(2002.3.22.)

Rock n Roll Music / Col. Parker (2001)

Rock n Roll Music / Col. Parker (2001)

Roots ★★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★★★

Boogie&Southern ★★★

You Can Listen From Here

このアルバムがV2 Recordsから発売されたと知るまでは、

取り敢えず、V2は逝って由(ヨシ)!

某名特撮番組の「V3から●た男」でも見て、根性叩き直さんかい、タコ!

と思っていた。 何故なら、

2001年に掴んだスカンタコ・アルバムのワースト作のうち2枚がV2からの発売やったからである!!

まあ、捨てフォニならぬ、Stereophonicsと、もはや筆者的には存在自体が地球環境のためにならない、Black Crowesの動物アルバムの2枚である。まあ、とどのつまりは買った自分がアホやねんけど。(笑)

しかしながら、メジャーの看板下して、部屋に引きこもりしとった方が、世のため人のためクラスまで筆者的評価を落としたV2が、このCol.Parkerの配給元になったと知った時は、

まあ、もう少し評価は据え置きにして

置くかね・・・。

と考えを保留することに変えた。つまり、それだけのマイナス評価を補填可能なくらいに

この「Rock n Roll Music」が凄く

良いアルバムやった訳なのだ。・・・・インディ発売のままでも良かったねんけどなあ・・・・。(ボソッ)

ということで、多少(多少か!?)ガスが抜けたので、本作のレヴューに入ろう。

“Rock n Roll Music”。傲慢ともとられる可能性のある、アルバムタイトルである。

どのような音楽を“Rock n Roll”の集合体に含めるか、という命題に対しては、各々のリスナーの主観があるため、これと決まった線引きをするのは難しいかもしれない。ある人にとっては、ヌルイ屁タレポップスも、他の人には格好の良いロックンロールとなるかもしれない。

他方、あるリスナーにとっては感動モノのロックンロールが、他の聴き手には五月蝿く、耳障りな雑音にしか捉えられないということだってあるだろう。

このような認識の食い違いが、感情という不確定要素を有するホモ・サピエンスがリスニングする以上、頻繁に惹起するのは当然のことでもある。となるとこういった「ロックンロール音楽」というタイトル付けは、「これの何処がRock n Roll Musicじゃああ!!」という批判を受けることはある程度は覚悟しなくてはいけない可能性だろう。

とはいえ、「万人向け」、「万人受けする」という表現に現れているように、確率的には100%とまではいかないだろうが、不特定多数に主観の程度の違いこそあれ何らかの共通な意見を覚えさせる要素も、これまた存在することは、紛れも無い事実だ。

不明瞭な表現を使う必要は無い。この場では、「これは“Rock n Roll”だ。」と多くのリスナーに思われるアルバムは、これまでにも多数存在し、これからも必ず出現するという確信的な予想を述べているだけだ。メジャーの大マーケットは腐敗しているとはいえ。

さて、どのようなアルバムが、万人から「ロックンロール」という評価を受けるだろうか、という疑問が当然この思考方法をする以上は付き纏う。

一般にハードロック=ロックンロール、ヘヴィメタル=ロックンロールという位置付けが、至極単純であるけれども、なされているのではないかと考えられる。確かに女性シンガーが、ストリングスをバックで、スローなバラードを歌う曲が目白押しのアルバムを、「これこそロックンロール」と声高に叫ぶ人は少ないだろう。

が、押しなべて単にハードでヘヴィで、頭ごなしに叩きつけるだけのサウンドが、真にロックンロール=Real Rock And Rollという定型で述べられるのはどうかと疑問に思う。

単に五月蝿く、重く、16ビート以上でがなりたてれば全てロックンロールと分類されるなら、HR/HM以外の音楽はロックンロールに値しないということにならないだろうか、極論ではあるけれども。無論、ヘヴィで甘さが無く、カチンカチンの硬いゴリゴリな音がロックンロールであっても間違いではないと思う。あくまでも主観での判断な訳であるし。

しかし、やはり“Rock n Roll Music”という存在は、曲の構成にリスナーを飽きずに惹き付けさせる要素−メロディのフックが在り、ポップミュージックとして成り立つキャッチーさがある程度はなくてはならないと思う。

勿論、更に細に入れば、演奏技術とか、歌唱方法とか、合奏の完成度とか、アレンジとか、まだまだ「素晴らしい」と呼ばれるロックンロールになるためにはまだまだ満たさねばならない項目は少なくないだろう。しかし、最初の2つなくしては、矢張り大衆娯楽音楽としてのロックンロール・ミュージックとして成り立たないと思う。

徒にハードでタフなだけではただの重く速い音楽であって、もう一段上の“Rock n Roll Music”とは分類されるべきではないと信じている。

実際に、現在のシーンで流行している音楽が、どのくらいの数、本当のロック・ミュージックとして認めれるかについては、ここでは論を挟まないことにする。が、メジャー・レーベルの1つであるV2 Recordsがオルタナティヴや似非ロックの代表のようなミクスチャー・ロックでなく、本当の地に足の着いたレコードをプレスしたというのは、ここ暫くの間ではエポック・メイキングな事件だということは表明しておきたい。

というか、他にマトモなReal American Rockというのはこのレーベルの近作リリースには皆無なのだが。

というように、このCol.Parkerという新プロジェクトが2001年の6月にインディ・リリースした「Rock n Roll Music」というアルバムは、まさに“ロックンロールの音楽”というタイトルをそのまま具体化したアルバムである。

アルバム・タイトルそのままであり、

「これがRock n Roll Musicでなかったら、どれをRock’n Rollと呼んだらええんじゃあ!!」

と自信を持って推せる1枚である。

言うまでも無いけれど、メロディアスであり、ポップスの切れ込みについてはがっちりとフックしている。つまりリアル・ロック・バンドと表現してもまったく赤面する必要なし。キャッチーな芯を、ズンと通しつつも、分類としてはややハードであり、Boogie Rockとも呼ばれる、1960年代から70年代中盤までに主に英国のバンドで顕著であった、ラフでタフで、しかもアーシーなサウンドを21世紀に復刻させたような音を叩き出すグループである。

Classic Music、という表現で海外メディアに取り上げられることが多いようであるが、まさに2000年代のメジャーのモダン・サウンドに真っ向から逆行を挑んでいるような、ヴィンテージとも云うべき、長期間熟成された後に搾り出されたロックンロールの旨味を感じることができる。

さて、もう少し詳細にCol.Parkerの音楽について述べたいのだが、その前に、このバンドを構成するメンバーについて語った方が、話は早そうである。まずはこの4ピースのロックンロール・ユニットについて情報を書き出してみることとしよう。

メンバーは

Gilby Clarke (L.Vocal,Guitars,Slide Guitar,Dobro,Mandolin) , Muddy Stardust (L.Vocal,Bass)

Slim Jim Phantom (Drums,Vocals) , Teddy Zigzag (Piano,Hammond Organ,Keyboard)

である。この中で一番知名度が高いのは、やはりGilby Clarkeだろう。特に、ハードロックのファンには非常に馴染みのある人に違いない。

Guns N’RosesのIzzy Stradlinが1991年「Use Your Illusion」のツアー中に、Axl Roseの素行に愛想を尽かして突然脱退後、急遽ピンチ・ヒッターのギタリストとしてグループに参入。1993年の今のところ最後のスタジオ録音アルバムである「Spaghetii Incident」と、1994年の解散から5年後にリリースされた「Live Era 1987-93」の1991年以降の録音トラックでプレイをしている。

GNRが解散後は、ソロ活動に転じ、流麗なメタルとは対極の、ロアでブルージーなハードロックのアルバムを発表し続ける。しかし、GNR加入以前は、Gilbyという男がハードロック一辺倒というとそうでもないのだ。

1985年にキャッチーでスピーディなパワー・ポップ&ポップ・パンクのバンドCandyを結成して「Whatever Happened To Fun」というアナログ盤をメジャーから発売している。このバンドはRick SpringfieldやCorey Hartの前座を務めたという実績からも、その音楽性が推し量れるだろう。

また、1980年代後半からはKill The Thrillsという、こちらはハードなロックバンドを組み、1枚のミニアルバムとフルアルバム「Dynamite From Nightmareland」1990年にMCA Recordsに残している。

そして、1994年からは前述の通り、ハードロックアルバムを2002年まで、計6枚(含ミニアルバム1枚・ライヴアルバム1枚)をソロ名義で発表している。その殆どは日本盤でリリースされ、中には元来日本特別盤として発売されたミニアルバムの「Blooze」(1995年)もある。

本作のプロジェクトバンドCol.Parkerをリリース後、2002年にはソロ6作目の「Swag」を今年の1月末に発売したばかりである。日本盤が1ヶ月以上先行発売されるという事実が、未だハードロックに対しての日本のリリース天国の地位を示している。まあ、本国ではリリースも侭ならないアーティストが多く、日本盤リリースがある種の都落ちであるのは間違いないけれども・・・・・。

この「Swag」も基本的にはハードロックアルバムで、LA GunsのTracii Guns等も参加しているので、Gunsファンなら既に押さえているアルバムではあると思うが、ハードロックは進んで買うことがまずなくなった筆者にとっては、試聴で十分な筈のアルバムであった。悪くは無いが、購入するほどでもないというレヴェルであったのだが、このCol.Parkerがあまりにもツボに入ったので、ついつい購入してしまった。このアルバムほどの当たりでもなく、1stソロ作の「Pawn Shop Guitars」には及ばないけれども、それらを除けば、他のソロ作よりもまずまずの完成度である。

次に目が止まるのはニュー・ウェーヴ・ロカビリー・バンドとして日本でもヒットを記録したStray Catsのドラマーであった、Slim Jim Phantomの名前だろう。彼は基本的にロカビリーやモダンブルースやクラッシックなロックのアルバムに参加を続けていて、かなりルーツ寄りなドラマーだろう。

そして、後の2名ももシンプルなハードロック系列が好きなファンには馴染みのありそうなミュージシャンである。

Muddy Stardustは2001年のLA Gunsの再結成アルバム「Man In The Motion」にMuddyという名前で準グループとしてメンバー入りしていたベーシスト。が、実は1990年にBlack Crowesの大ブレイクを後追いするようにしてデヴューしたハード&レトロバンド、Burning TreeのベーシストであるMark Duttonの変名である。このBurning Treeは1枚を発表したのみで解散。フロントマンのMarc FordはBlack Crowesでは比較的聴ける2ndアルバム「The Southern Harmony And Musical Companion」等でギタリストとしてメンバー登録されているので、そちらで知ってる人が多いかもしれない。

そしてTeddyも、本来はTeddy Andreadisという名前でGilbyの殆どのアルバムに顔を見せている。また、Slashのプロジェクト・バンドSlash’s Snakepitの2枚目にも参加。更にHRだけでなく、普通のロックバンドのBoxing Gandhisやブルースに黒人音楽、そしてGuns N’Rosesのツアーミュージシャンとしても演奏しているという、万能セッション・キーボーディストな人だ。

このような、ハードロック中心であるけれども、ハードロックだけのミュージシャンでなく、クラッシックロックやルーツロック、ルーツ・ハードに造詣の深い4人が集まって結成されたのが、Col.Parkerである。

正式には、Coronal Parkerというのだが、レコード表記ではCol.と省略されている。

元来の母体は、Slim Jim Phantomがサンセット・ブルーバードで経営するクラブで、GilbyとJimがジャムセッションを始めたのが切っ掛けである。1999年半ばには、Tracii GunsとClarkeとPhantomの3名でThe Starfuckersというバンドを結成し、毎週木曜日にギグを始めるようになる。が、Traciiは半ばで自身の音楽活動のために脱退し、Buckcherryを脱退したYogiが加わったりと、結構流動的な状態が暫く続く。そしてまずTeddyが、次いでMuddyがバンドに加わって現在の4名のスーパー・プロジェクトになったのが2001年。

Rod StewartやJeff Beck、Jimmy PageにAxl Roseといった面々が彼らの木曜定期ショウを見に来たそうだが、これはSlim Jim Phantomのクラブで演奏しているという地の利を勘案しても、かなりの評判を玄人ロック・ミュージシャンに博していることは間違いなかろう。

彼らの評判を聞きつけたIcon Records−俳優メル・ギブソンが経営する映画会社のサウンドトラックを扱う子会社だそうな−がライヴを見にきて、レコード契約を交わす。(実際にメルがライヴを見て契約を決定したそうだ。本当かどうか・・・・。)が、The Starfuckersという「アブナイ」名前ではIconが首を縦に振らず、バンドはCoronal Parkerと改名を強要させられる。

そして2001年6月に、録音を終了。カリフォルニアの主にディストリビューターが購入する通販サイトで本作「Rock n Roll Music」の販売を開始する。が、数ヵ月後の10月に、Icon Recordsが販売権をメジャーのV2に委託する。このあたりの事情は不明であるが。

何はともあれ、この時点でCol.Parkerは晴れてメジャー・レーベルからのリリースとなり、入手も難しくなくなった。都内の輸入レコード店でこのアルバムを2002年に発見した時は、「あ〜、あれほど苦労してプロモ盤手に入れたのに

あの苦労はいったい・・・・。」と固まったものであるが。(涙)

と、以上がバンドのここまでの経歴である。周知のようにGilby Clarkeはソロ作をリリースして活動を開始しつつも(このアルバムにはTeddyも参加)、Col.Parkerも同時進行として全米ツアーを2002年に定期的に行っているので、一発プロジェクトで終わらないかもしれないので、とても喜ばしいことだ。

このバンドはGilbyやMuddyという、ハードロック畑のアーティストが集まっているが、

決して単なるハードロックではない。何せ、日本盤がプレスされていない。このことがこのバンドがHRでない何よりの証拠である!!(笑)・・・・情けなくもあるが・・・・・。(沈没)

Gilby Clarkeは、Chuck BerryやElmore Jones、そしてRobert JohnsonというR&Bに造詣の深いシンガーが大好きと公言している男であり、ソロ作でも何曲かはドブロやペダルスティール、そしてスライドギターを手にとって、アーシーでキャッチーなロックナンバーをこれまでに毎回のアルバムで披露してきた。

そういった、キャッチーで、クラシカル、そしてハードドライヴィンなヴィンテージ・ブギー・ロック。これがCol.Parkerの音楽性である。

「このアルバムは、ずばりStones Albumさ。」

とGilbyは単刀直入に表現している。筆者が好きだった(過去形)1970年代半ばまでのRolling Stonesや、Facesの音楽性を現代に復元したような、ハード・パブ(米国だから、Hard Bar Rockというべきかも)サウンド。

メディアには1972年のRolling Stonesの傑作「Exile On Main Street」とRod Stewartの初期の名盤「Gasoline Alley」そしてThe Byrdsの金字塔「Sweetheart Of The Rodeo」の全てに敬意を払ったロックとブルースのアルバムである、というような紹介をされているが、まさにその通りである。

曲は12曲で、うちカヴァーが2曲。後は、Clarke単独作が3、Stardust(=Dutton)の作が3、Phantom/Dutton/Clarkeの共作が4曲(内1曲はDutton&Phantom)と各ライターが均等に曲創りをしている。

カヴァー2曲のうち#8『Pills』はNew York Dollsの1stアルバムに収録の著名なポップ・パンク・ナンバー。Teddyの乱れ弾きなマシンガンピアノに合わせて、この曲だけバックヴォーカルを歌っているJimも含めたコーラスが分厚く炸裂。またTracii Gunsがギターでゲスト参加。

続く#9『Mercedes Benz』は言わずと知れたJanis Joplinのナンバー。ブルージーなロックで、Gilbyはドブロを抱えつつヴォーカルを執っている。かなり古臭いアレンジとはいえ、やはり現代のクリアな音質で聴くためか、原曲よりも明るめなロックチューンに思える。

2曲ともに、最初からCol.Parkerのオリジナルのようであるかの如く、自分たちの曲として取り込んでしまっているのが流石である。

残り10曲のオリジナルも、まさに「Rock n Roll Music」という名称が似つかわしいストレートでレトロ・アクティヴなナンバーが揃い踏みである。Facesや70年代までのStonesを継承したようなR&Bの質量を感じる、しかもかなりポップなロックナンバーばかりである。

ややシャウトでダミ声気味のGilbyのヴォーカルの「汚さ」も、シンプルでコクの深い演奏に似合っているし、GilbyよりもハスキーでハイトーンなMuddyのヴォーカルもエモーショナルで良い。

更に、各ナンバーを単なるハードロックとしていない要因はTeddy Zigzagの引っ叩くピアノ、ハモンドオルガン、ウィルツアーという鍵盤である。この古びた鍵盤の音色が、Roots Rockの主張をして憚らない働きをしている。

ハードで爆走する熱いロックナンバーの#1『Dropping Out』、#5『Blink Of An Eye』、#10『Pushing 40 Blooze』はただ、その疾走の快感に身を委ねるだけだ。

黒っぽいブルース・ロックとハードドライヴィンなSouthern Rockが並存する、バーボーン・ブルースロックという感じの#2『Can’t Get That Stuff』や#6『Mother Mary’s Son』。特に極楽にピアノが壊れたワルツを踊る#2は、Georgia Satelltesが演奏しているような錯覚さえ覚える。

キャッチーで粘つくようなルーツフレイヴァーが漂う、しかし西海岸バンドの軽快さも同時進行する#3『Harmony』ではGilbyがマンドリンを演奏しているし、地を這うようなハモンドの音色が絶品だし、同じくミディアム・ハイテンポの#4『All The Kings Horses』では、切れ味の鋭いハードなギターの音色に酔わされる。この#3から4はとてもアーシーでロックな連続であり、一番の聴き所だろう。地味ではあるけれども、兎に角ポップな箇所だ。

#7『Angle’s Run』と#11『Down Home Cookin’』は両方共に、アクースティックで、スワンピーなルーズさが際立った南部ロック風のチューンである。もっとも土臭さが直接的に匂ってくるナンバーである。

ここで驚くことは、あの“スカンク”が、Jeff Baxterが両トラックでペダル・スティールの弦を爪弾き客演していることである。実にSkunkらしい、手数の多いプレイを聴かせてくれる。彼のファンとしてなら、このスティール・プレイのだけのために購入しても良いと思う。

#12『Lord Only Knows』は、アクースティックな捻り出しをするスライド・ギターとハモンドオルガン、それにファルセットの甲高いコーラスがゆったりと流れる、1960年代のルーズなバラードを連想させる。脱力というか無気力さまで感じれる腰の据わり方が宜しい。Gilbyも常に無く、高音部を使用して歌っているのがとても特徴的だ。

以上、2001年末に出現した、ハードロックとロカビリーを演奏してきたミュージシャン達が“本物のロックンロール”を現代に復刻させたようなアルバムを紹介した。

それにしても、ジャケットはモロにインディの不良HRやパンクバンドという感の強い、お世辞にも趣味の良いものではない。メジャーにディストリビューションが変わる時に、是非もっと渋いジャケットを望んだのだが、変更が無かったのは心残りだ。

ここまで渋めな、しかしハードエッジな古典的ポップロックの音が芳醇なアルバムなのだから、もっとその音楽性の年輪を思い浮かばせるデザインが相応しいと思うのだが。まあ、音楽が凄い良かったので、由としよう。

(2002.4.2.)

Distance Inbetween / Black Eyed Dog (2001)

Distance Inbetween / Black Eyed Dog (2001)

Roots ★★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★★☆

Alt-Country ★★★★

You Can Listen From Here

1stアルバムの、セルフタイトルを自信あり気に持ってきた、「Black Eyed Dog」は、悪くは無いが、どうも訴えかけてくるものが殆ど無い、筆者にとっては特にPower Popと一般に呼ばれるジャンルの音楽と同じような存在であった。

勿論、Black Eyed Dogがデヴューアルバムで展開していたのは、Power Popとは全く異なって、アーシーでローファイなルーツサウンドがその目指すものであるのは明確に見て・聴き取れた。が、惜しむらくは、どのナンバーも悪い意味で中庸であった。

そこそこのレヴェルでポップで、ロック。レイドバックした赤土のようなダートなカントリー・フィーリングは如実に表現されているけれども、そのディギング・イントゥ・アースな癖の強さにポップミュージック及びロックミュージックの切れが追従できずに、Alternative的な中途半端さが目立つ、それでいて土の匂いもするという作品。

つまりは、全く消化不良なローファイ・アルバムになってしまっていた。数曲はそれなりに聴けたのだが、どの曲を切り出しても、はっきり言って弱い。印象度が低い。と、複数のそこそこが集まって出来上がった作品の到達点としては、最悪の完成体である、「中途半端な何とかモドキのアルバム」でしかなかったのだ。

こういうアルバムは、聴き込むと意外に大化けする可能性もあるのだけれど、これだけCDを聴いているとどうも即効的に心に響かない音楽だけの、それなりなロックでポップなアルバムというのはあっという間に霞んでしまう。

これでも、1stアルバムはかなり聴き込んだクチである。前評判がとても良かったので、期待していた分の元は取りたかったのだろうけど。(他人事)

軽いというわけでもないし、必要以上にヘヴィにしてない、ダートなルーツロックと、単語だけ羅列すれば相当な嗜好のど真ん中に当たりそうなのであるけど、中庸さに至らない中途半端なアルバムとしてしか記憶に残らなかった。

“Gin Blossomsのルーツ版”という評価がされていたけれども、筆者的には典型的な“ジンブロ未満”の焦点が定まらない未完成作の極限であった。それでも、Power Popのような頭が悪くなるような軽薄さがなかったことだけは、矢張りルーツサウンドである所以だ、とその箇所のみは評価していたけれども。

ちなみに、Hero Recording Co.からリリースされた1stアルバムは結構海外の個人のルーツサイトでは評価が高かったのが意外であった。こういった、必要以上にポップでない(個人的には全然足りないのだが)ダークなルーツアルバムは、濃いマニアには受けが良いらしい。どう好意的に見ても、ロックのスピードとポップのフッキングが不足した二日酔いの胃のもたれを音楽化したようなアルバムなのだが。

熱心なルーツロックのファンにはこういった、ポップさや軽快さの少ないレコードの方が歓迎されるのは、まあ理解はしているつもりだが、そこまで持ち上げられる程の出来では決してなかった。

という訳で、1999年のセルフタイトル以来になるこの2枚目アルバム「Distance Inbetween」には全く期待をしていなかったし、購入するつもりも皆無だったのだ。

よって、纏め購入の際に送料コストを抑えるために、本作「Distance Inbetween」を員数合わせで、半ば捨て盤気分のまま注文したことは、望外の結果を生むことになった。

無論、予想外の大当たりという、珍しい帰結となったという意味である。

まあ、最初からハズレを期待するほどネガティヴではないけれども、「そこそこしか聴けんやろ。」、と当たりを望む気分は皆目存在しなかったのも正直な話である。

まず第一に、1stではモロにSon VoltやUncle Tupeloを追いかけていたような、しつこ過ぎるカントリーやダークなルーツ・テイストへの盲目的な追求が影を潜めている。Modern RockやAlternative Rockまで到達してはいないけれども、全体的には適度なスマートさを有したサウンドに変革を見せている。

とはいえ、軽くなったとか、耳障りなキンキンと唸りたてるゴミのようなAlternative Heavinessのような技巧も丁寧さも感じることの出来ない能無し音楽の典型のような音になった訳ではない。

全体的に、Roots Rockとしての安定感を有した、どっしりした重さをまんべんなく散りばめている。Southern Rockの最もポップで軽快なロックンロールの感覚を抽出して、それを肝心なエキスのように曲に振り掛けたような音楽性である。

言い換えると、1980年代までのメジャーチャートでなら絶対にヒットを記録するような、ポップでロックなアメリカンロック、しかも土臭く、必要以上に美麗なコーティングをしていない音楽である。

更に、1990年代の音楽性をも内包している。無論、1stアルバムで垂れ流していた、ポップさが致命的に足りない暗く、ただ汚い土の臭さが鬱陶しかったようなサウンドではなく、もっとシェイプ・アップした鋭い切れ味を持つサウンドである。

REMをもっとメジャー・コードのロック・チューンで改変したら、このBlack Eyed Dogのような音楽が生み出されるかもしれない。また、今回こそ、Earthy Gin Blossomsという表現を当てはめることにやぶさかではない。Gin Blossomsを更にルーツ寄りにして、オルタナティヴの要素を排斥したような、要するに非オルタナ型の昨今では貴重なアメリカン・サウンドという定格に合致する作品を創り上げているのだ。

ポップさではまだまだ、ややGin Blossomsには及ばないかな、と思わせるコードの重なりを耳朶に感じることはあるけれども、程好いルーツィなアレンジはそういった物足りなさを補って余りある。というか、曲によっては『Follow You Down』や『As Long As It Matters』というGinの名曲に近づいているレヴェルまで到達しているものも数多く、総合的な出来ではGin Blossomsを凌駕しているのでは、と筆者的には思う。

これはAlternativeの要素が非常に低量なことが主なる原因であるけれども。

また、筆者が執拗にGin Blossomsを引き合いに出すのは、このAlternativeという音楽性に起因していることを、これから語ろうと思う。

とても相反するように聞こえるかもしれないが、このBlack Eyed Dogの2ndアルバムは、ルーツロックでありながら、かなり野暮ったさが希薄な作風が際立っているように感じる。

ペダル・スティールギターやブルース・ハープが思いっきりかまされた、相当にCountry Rock調子のナンバーも何曲もトラッキングされているのにである。冒頭に述べているが、AlternativeやModern Rockというジャンル設定をするまでは極端に走っていないけれども、どことなくアーバンーで近代的なサウンド・クリエイションを匂わせるという、細微にルーツ以外のテイストを滲み出している。

この点は、Alternativeの味わいを微量に放出しながらも、アメリカンロックの直線ど真ん中を選択していったGin Blossomsと共通する箇所であると思う。また、Wilcoが「A.M.」や「Being There」のファースト・ディスクで追求したカントリー・ロックを基本としたアメリカンロックのスタンダードとも類似点が存在する。

つまり、WilcoとGin Blossomsの中間に位置するようなバンドとして成長を見せているのだ。別な言葉で賞賛するなら、1990年型のHeartland RockとSouthern Rockを足して2で割った、Modern Roots Rockと造語しても良いサウンドなのだ。

このサウンド・プロデュースならば、Counting CrowsやCollective Soulのようにメジャーな普通のアメリカンロック−90年代のオルタナも消化してルーツアメリカンな風味を表している−というレッテルを貼りつけても大袈裟では決してないだろう。

まさに、現代のメジャー・チャートでも善戦が可能であろう、アップデートな雰囲気をルーツサウンドに含有した、アメリカンロックである。まあ、これもあまりにもダークでローファイな1stから大きく飛躍したために、かなり良さが主観において誇張されていることも原因であろうけれども。

と、ここまで絶賛しておいて何なのだが、このアルバムを購入するに当たってもう一つ、ハズレを覚悟させた要素があった。それは筆者にとっては、意味もなく徒にB級ポップを蔓延させ、軽薄な不味いクレープの皮のような音楽を量産する、ボケ茄子プロデューサーの横綱であるMitch Easterがこのアルバムに拘っていると情報を得ていたことである。

こちらの要素の方が、正直1stアルバムの中途半端さよりも、購入をかなり遅らせる原因となっていた。どうも、このMitch Easterという男が手掛ける作品は、月面宙返りのようなグレた英国的なポップさでマスターベーションを掻きまくっているような平べったいシロモノが多い。10枚に1枚くらいは当たりがあるが(Orange Humble Bandとか)、殆どが故紙回収に出したくなるような心に残る前に大気中に拡散してしまうような、ペラペラの薄いアルバムである。

まあ、長々と書きまくったが、つまりMitch Easterは基本的に大嫌いで、エンガチョな男なのである。よって、こいつが手掛けたアルバムなら無条件でパスしているのが最近の趨勢なのだが、今回はプロデューサーでなく、プレイヤーとして、またエンジニアとしてのみの参加と知り、漸く重い腰を上げて、員数合わせに購入した次第である。

結果としては、Mitch Easter、おまい、もうプロデューサー辞めてバックミュージシャンとミキシングエンジニアだけやってれ!!、という賞賛を(か?そうけ?!)与えたい。それだけ良い仕事をしている。

これは恐らく確実だが、Mitchがプロデューサーを担当していたら、このアルバムは下らないモダン・ポップ系の引っ掛かりに欠ける普通のアルバムに終始していたに違いない。

今作はTed Comefordという無名の人が担当しているが、どうやらMitch Easterの人脈に連なる人であることは確からしい。Mitchはエンジニアとミキシングを手掛け、かなりの部分でTedをサポートしたようであるが、究極的にサウンドをコーディネイトしたのはTedであり、親方を上回る、というよりも硬派でしかも素晴らしい売れ線のバランスを有したアレンジを成功させている。このプロデューサーは、師匠の軽薄さは蹴り出して、Mitchのポップな方向性だけ上手に取り出してサウンドをコンダクトしているようだ。

正直、こういったアルバムが作成できる人が出れば、Mitchはプロデューサーとしての存在意義が、筆者的には完全に無くなった。(笑)是非、プレイヤーとして頑張って欲しいものだ。

まあ、Mitchのモダン・ロック的な軽さがやはりサウンド・プロダクション、特にドラムの音に特徴的に出てはいるけれども、それが地平線の広がりを思わせるような安定感のあるルーツサウンドと見事にマッチして、ソリッドで洗練された音創りとなっているのも確かであるから。

というように、Tedの肥沃な土地に根を張った大木のような安定したプロデュースに支えられた曲は、全部で12曲となる。ゲスト・ミュージシャンはMitchがペダル・スティールと12弦ギター、そしてオルガンという八面六臂の活躍をする傍ら、プロデューサーのTed Comefordもバック・ヴォーカル、鍵盤をプレイ。

この製作者2名の他には、Pinetopsというバンドを結成して1998年にかなり良質のポップアルバムをリリースしたJeffrey Dean Fosterがヴォーカルで参加しているだけ。ちなみに彼は2001年にソロアルバムをリリースしているが内容は少々期待はずれであった。Pinetopsに比べると相当落ちるリーダー作である。

それは兎も角、少ないミュージシャンで作成された「Distance Inbetween」はその少ないスタッフを想像させないくらい、芳醇なアルバムとなっている。

土臭いGin Blossomsというと、同郷のアリゾナ出身のThe Refreshmentsを連想させるかもしれないが、オルタナ臭かったRefreshmentsよりも、もっとまろやかなルーツサウンドで包まれているアルバムである。更に、単調なロックチューンが多かった同バンドよりも、Black Eyes Dogの2枚目のレコードは変化とヴァリエーションが豊富で、もっともっと聴いて楽しめる1枚である。

まず、ダルなルーツロックアルバムらしからぬスネアのパッキングでスタートする#1『So Hard』そして、情緒溢れるア・カ・ペラ・ヴォーカルから始まる#2『Distance Inbetween』と共に、オープニングの2曲がスロー・ナンバーであることに意表を突かれた。

1stアルバムでは、中途半端にロックでポップだが、泥臭過ぎるアレンジが全てをいまいちにさせていた曲がアルバム前半に固まっていたのだが、そのどっちつかずに終始していた曲順とは天と地の差がある個性がある。

#1を初めに聴いた時は、そのややアーティフィシャルに木霊するドラムの音に、「あ〜、Mitch Easterがヘンコやってる〜。もうアカン。」と直感したが、どうしてどうして。まず、メロディが実にコマーシャルである。また、アクースティックな音を大切にしたアレンジに好感を覚える。そして大地の底から湧きあがってくるようなエレキ・ギターの突き上げでゴトンと音を立てるように感情が篭もって行く、バラードとなっている。1曲目からバラード、しかも甘いだけでなく、ダートな土臭さの息吹を感じるようなルーツ・パワーバラードである。

正直、大仰なメロディック・ハードではここまでのナチュラルさは出せないだろう。もう1曲目から早くも前作までの認識を改める必要を感じてしまう。

#2はファースト・ナンバーよりも更にメランコリックでセンチメントなアクースティックなバラードである。これまたしつこ過ぎないアクースティックさをメインにして、エコーの残るドラムが印象的である。Mitch Easterが担当するペダル・スティールも実に美しく歌っている。ヴォーカリストのBrian Landrumの声はかなり成熟を増し、Son VoltのJay Farrerばりの野太さを身に付けたようである。

何処までも静謐なナンバーであり、ひっそりと始まり、静々とフェイドアウとしていく・・・・・・。

と、#3『Straight Drive』でその#2の余韻をひっくり返すような、アップビートなドライヴ・ルーツチューンが、ドアを蹴破るようにして出現する。単にキャッチーでスピーディで、そしてそれでいて単調でなく、緩急もしっかりと配置したロックナンバーである。タイトルの[直線最大加速」という単語がばっちりとシンクロしたような、泥臭いルーツ・ロックナンバーである。この曲で、完全に脱帽した。何と言っても、#2からの展開の仕方が絶妙である。頭2曲でじんわりとウォーム・アップをして、#3でスタートダッシュ&レース開始という感じだ。

#4『Light The Fuse』も#3とメロディ的にはメドレーになるようなキャッチーなロックナンバーだ。が、ウィルツァー・ピアノをアナログシンセのようにアレンジして浮遊感のある音色を捻り出している音が加わって、ギターも泥臭い中にも、オルタナ的なディストーションを加え、よりモダンロック的な模索をしている実験的な手法も覗えるナンバーでもあると思う。とはいえ、基本のメロディの出来が良いので、これまたラジオシングルとして十分電波に乗りそうであるけれども。

#5『Speak In Tongues』はダサい泥々としたSouthern Rockの重さをくねらせるハード・ロックナンバーである。曲感の流れ心地は、1stアルバムに収録されていた汚らしいカントリー調子のラフで暴れん坊な点を思い出させるけれども、ここまで吹っ切れてロックしていなかった1作目を比較すると、明らかに泥を捏ね回すような車輪の如き馬力が増えているので、素直にハード・サザンロックとして受け入れることができる。

汚れの目立つ、洗車をしていない乾燥帯で操業する自動車のような、ダート・カントリー風の音は、それが力が入っていないと単なる暗く、汚らしいだけの音楽になってしまうが、ロックンロールというハイオクタンのGasolineを注入することで、泥臭く男らしいロックナンバーとして生まれ変わることができる。その典型が#6『More Than You Know』であり、#7『OK』である。

#6は、それ程にアーシーでなく、流暢な徐々に助走から加速し、アップテンポのロックナンバーとして突き抜けていくようなスマートさを感じれる。やや色々な機械的処理をしているドラムの音が、もう少しナチュラルな方が締りがでそうではあるけれども、この人工的なビートもギターの重さと不思議なコントラストを成していて宜しい。

#7は#3や4、6と同じで、パワフルなポップロック・ナンバー。ヴォーカルのBrianの牽引力に引かれるように、骨太な演奏が喰い付いていき、見事に厚いアンサンブルを展開している。この南部ロック風の豪快さが一杯に詰まったメロディのフックと、何処となく繊細なメロディそのものが絶妙に溶け合い、これまたシングル曲としてカットしたくなるナンバーである。

このようなシングル向けのルーツ・ロック曲をもっとハードでラフに叩き付けたのが、#8『Bend Down』である。あちらこちらで、Country Rock調子のブルースハープが奏でられるが、ベーシックな演奏は、ひたすらハードで泥土を跳ね上げるような、体重の乗っかったロック。甘いラインを基本としながらも、辛味と苦味のあるアレンジが炸裂し、硬派なルーツ・チューンとして仕上がっている。

このヘヴィでビターなロックの次には、これまた編曲の上手さを感じてしまうナンバーが置かれている。初めて出現するカントリー・ライクな#9『Rocinante』である。これまたペダル・スティールやハーモニカ、そしてハーモニウムという、牧歌的な音色を創造するルーツ・インストゥルメンタルが使用されている。ややハスキーに歌うBrianのヴォーカルに、暫く続いたSouthern Modern Rockな攻勢から一息つけるのだ。

と、#10『Stand To Fall』で再び、切れ込みの鋭いビートにリードされたハードでキャッチーで、ライト・ブギーとも言うべきロック・チューンが返り咲く。このような、スローとアップなビートを巧みに配置しているのには、正直やられた、と思うしかない。#8よりもやや軽く疾走するロックナンバーであるけれども、重量感は相当なレヴェルであり、Mitchが手掛ける軽薄なPower Popとは一線を引いたルーツなアメリカンナンバーである。

#11『Jolee』になると、かなりコマーシャルなメロディが#7以来に出現する。が、ドラムスの乾いた音といい、ハーモニカの噛まし方といい、埃っぽい土臭さをこれまで以上に感じさせるナンバーである。それでいてロックンロールとしてのフックはしっかりと保持し、目立たなく演奏されるキーボードが、音楽の奥行を随分増加させている。特に、このトラックではこれまで、音響的に残滓を残していたアレンジを主体にしていたドラムがかなりロアな音で叩かれているので、一層ライヴ感覚の増したチューンとなってもいる。

そして、ここまでお決まりでありながら、素直に賞賛できる曲順を誇ってきたアルバムの最後は、矢張りスローでアクースティックなナンバーとなっている。構成としてはスタートにスロータイプの曲を持ってきた以外は、緩急を上手にコントロールして、聴かせ方を配慮しているアルバムであるが、最後にはカントリー風の#12『Airplane』が当然のように鎮座している。

取り立てて、目を引くナンバーでもないが、ルーツ楽器を存分に使い込み、メランコリックな切なさを感じさせるナンバーとして幕を引かせるところは実に旨いし、巧い。こういったナンバーがあるからこそ、直球的なアップナンバーがクリアになって耳を惹き付けるのだろうし。

1999年に1stアルバムをリリースした後、このノース・キャロライナ州で活動する4ピースのバンドは結構苦労をしてきたようだ。アルバム自体は、ネット通販を中心に、アメリカ・欧州で好調なセールスを記録していたが、ツアー中にバンドのメンバーが随時脱退していく。

この2枚目のクレジットにも、ベーシストとしてZack Plemmons、ドラマーとしてDarrell Usseryの名前が記載されているが、実際のレコーディングは、彼らではなく新メンバーのベーシストJohn Murphyと、ドラマーのWill Chathamによって行われたらしい。

よって、デヴュー時からバンドメンバーであるのはシンガーであり、ライターでもあるBrian Landrumとギターとマンドリンを担当しているDavid Morganだけとなる。この2名になってしまったため、デモ録音や曲の多くはもっと前から完成していたのに、発売が遅れたということだ。

2人だけになってしまった時、DavidもBrianもバンドの解散を考えていたそうだが、Black Eyed Dogとして活動したいと最終的に決断、Mitch EasterとTed Comefordの協力を得てレコーディングを開始する。

セルフプロデュースであったデヴュー作と比較して、こうったプロの手を借りた作業はメンバーにも刺激になったようである。

「1stアルバムはデモよりマシという程度のことをやってただけだった。レコーディングには何の方向性も決まりもなかったし、僕達はその時に単にレパートリーにあった曲を演奏しただけだったしね。けれども今回の録音では、僕たちが、誰が買ってくれるだろうという不安を抱きながらCDを作成するローカルバンドではなく、もっと名前の知れて、少なからず存在意義のあるバンドに成長したと感じている。」

とBrianは述べている。

が、レコーディングは順調だったが、レーベルのHeroは、プロモーション不足を理由に、2001年夏には完成していたこの「Distance Inbetween」を2002年の1月まで発売を延期することを持ち出した。対して、Black Eyed Dog側は即リリースを表明し、意見の衝突を見た。

結局2001年の11月末に、先行限定盤としてこの2作目がリリースされることになる。

「レーベルの言い分も分かるんだけれど、僕達はアルバムを出したかった。」

という意欲が、ひしひしと伝わってくるこのレコードは、バンドの自信を表わしているようだ。是非とももっと早くにリリースして欲しかった。

「僕たちが何か特別なことができると考えれば、それは歌うことだけだと思う。」

「物凄い数のバンドが、ロックンロールという回る車輪に、自分独自の色を付けて、新しい音を“再開発”しようとして躍起になっているね。だけれども、そういった奇抜さや独自性を追求することは重要とはいえ、僕たちの目指すものではないんだ。僕達は、皆に楽しく身近に聴いて貰えて、皆が歌を聴くまでは考えなかった人や事を考えてくれるような歌を、ついついギターを手に取りコピーしたくなるような歌を、レコードを聴いた人がショウに足を運んでくれてビールと一緒に楽しんで貰えるような歌を創りたい。こういった歌が出来ているか自分ではわからないけれども、こういった歌を創っていきたい。」

というBrianのコメントは1stアルバムを聴いた段階で耳に挟んだら、一笑に付したかもしれないが、このアルバムを聴いた後では、深く何度も頷ける。

奇抜さやオルタナティヴという流行音楽を如何に改変してシーンでのし上がろうとしている、幾多のバンドに聞かせてやりたい。独自性を求めてそれでリスナーを本当に喜ばせることが出来るのかと。基本を忘れた音楽屋の自慰行為ほど耳を汚すものは無いのに。

それにしても、物凄いステップアップである。完全無欠のルーツロックであり、Alt-Countryだ。現在ツアーも定期的にこなしているようなので、これからも新作をドンドンと届けて欲しいバンドである。試聴リンクから2枚のアルバムの音源が聴けるが、その成長の差を確かめて戴きたい。

Dogという単語を冠したバンドは数多存在するけれども、今現在ではこのBlack Eyed Dogが筆者の中ではトップランキングに上昇している。このアルバムを聴かないのは勿体無いので、是非聴いてほしい。

(2002.4.6.)

So Close To Home / Gathering Field (2001)

So Close To Home / Gathering Field (2001)

Roots&Alternative ★★☆

Pop ★★★☆

Rock ★★★

Acoustic ★★★★

You Can Listen From Here

特に、そうそう簡単にアーティストが太平洋を超えて来日することがない日本においては、やはりそのアーティストの出来を推し量り、より直裁的にはアルバムの売れ具合を左右するのは、どのアルバムが日本で発売・紹介されるかという点に尽きると思う。

日本発売、または日本の輸入レコード屋の店頭に並ぶのがデヴューアルバムであり、その出来が売上を期待できないということならまだそれは致し方ないことだ。究極には傑作を1枚も発表していないのだから。

然れども、既に海外では何枚かのピースを発売しているのに、初めて日本で紹介される作品が過去最悪の出来という事態が、少なからぬキャリアを有しているバンドには起こりうる。勿論、この逆にこれまでの最高傑作が本邦で紹介され、日本でのローカルな人気に火がつくということだってありえるのだが。

今回紹介するGathering Fieldは上に挙げた例の、悪い方の籤を引いてしまったバンドであると思う。2000年に、筆者の知る限りでは初めて、東京の輸入レコード屋にそれなりのスペースで並んだという、このアルバムの前作である「Reliance」(1999年作品)は、紛うことなき、キャリア最低の駄作であった。

メジャーでプレスされた「Lost In America」が日本で店頭に並んだかは、当時筆者は北米にいたので知る由はないことをお断りしておくけれども。多分、輸入レコード店でも扱いは皆無であったと考えている。

とまれ、「Reliance」というレコードは、彼らの持ち味であるデリケートなアクースティックさと、押さえ気味だが吸引力のあるポップセンスを、大馬鹿なAlternative Rockの粗雑な音楽性で打ち消してしまい、何ら特徴の無い、薄っぺらなオルタナ作品に堕落した汚点。それがフルアルバムとしては3枚目のピースであった。

ポスト・Counting Crowsというような海外メディアの受け売り的な紹介をされていたようだが、何処をどう贔屓目に見ても、Counting Crowsの足元に這い寄ることも出来ないような下らないアルバム。これが日本で紹介されては、まず注目されることはないだろうと推察していたが、まさに予感的中。全く話題にもなっていない様子だった。

まあ、元来、日本での知名度は絶望的に低いバンドであるので駄作が紹介されても、海外の良好なルーツ作品を求めているファンに悪印象を与えるだけで、僅かな極東の島国での支持層を失うだけだろうけど。

とはいうものの、やはり「Reliance」を聴いただけでこのGathering Fieldを判断することは早計であるのことだけは言明しておこう。1999年の3rdスタジオアルバムは、疑いなく、失敗したアルバムであるのだから。というか、これを輸入して、それ以前の良作を殆ど蔑ろにしていた日本の音楽産業の怠惰についてひとこと苦言を呈したいという方が本音である。

と、本邦のリリース状況を愚痴っても今更であるので、このあたりにして、まずはGathering Fieldについてこれまでの音楽活動を踏まえて述べておこう。

前作「Reliance」で初めて、The Gathering Fieldという名称からTheが取れて、Gathering Fieldとアルバムにも記載されるようになったが、今回も名称はGathering Fieldである。どうやらメジャーでのセールスに失敗したことが、グループ名を一部改変させたようだと邪推したりしているのだが・・・・・。

以下、全リリース作品を列記してみる。

「The Gathering Field」 (1994年)

「Lost In America」 (1996年)

「Reliance」 (1999年)

「So Close To Home」 (2001年)

これ以外に、1stアルバムのリリース前にプロモーションとデモトラックを集めた「Glory Bound Sessions」というEPが存在するが、一般には殆ど出回っていない。ジャケットも1stアルバムのインナーの写真の使い回しである。(というか、1stのインナー写真が使い回しかもしれない。)

この中でも1996年に業界最大大手レーベルの一つであるAtlantic Recordsと契約して売り出された「Lost In America」はメジャー契約の意味合いを陳腐化しない完成度であった。特に、シングルカットもされた、タイトルトラックは相当な名曲である。その歌詞もジャック・ケルアックの単語や世界観が登場する文学的な深みのある内容で、隠れた大名曲である。

ちなみにケルアック(1922〜1969)は「自分たちは世界に裏切られた世代だ(Beat Generation)。」という名言を持つ小説家であり、ブルースシンガーでもあった人である。興味のある方は、それ以上は自分で調べるように。(を)

が、残念なことに、メジャーリリース作の「Lost In America」は全く世間の注目を浴びることなく、廃盤の憂き目を見ることになる。1996年というと、The Wallflowers、Matchbox 20(1st。2枚目は死ね!)、Counting Crowsといった正統派のアメリカンロックがブレイクした90年代でも珍しい年であったのだが、あまりにもGathering Fieldのアルバムは地味過ぎたのかもしれない。

思わず耳目を惹くような、アトラクティヴなポップナンバーは皆無。とはいえ、オルタナティヴのように、下世話なギターを頭ごなしに押し付けるほどの脂っこさは持っておらず、淡々としたフォーキーな音を主体としたサウンド。

これでは矢張り、ぱっと目を引く吸引力に欠けると指摘されれば反論は難しいと思う。実際に、The Gathering Fieldを支持している筆者でも、これがメジャーで大ヒットするアルバムか、と問われれば、言い淀んでしまう程に地味で大人しい音楽性を主幹としている。

それでも、Atlanticは当初、結果として同レーベルに最大の売上を記録したHootie And The Blowfishの再来を期待していたようである。

まず、既にインディ発売されていた「Lost In America」のジャケットがコマーシャルで無いと判断し、新しいジャケットに差し替える。現在、このインディ版のジャケットは相当レアなアイテムであるらしいが、アルバム自体がヒットしなかったため、全くプレミアも付いていないというところは悲しい。(笑)

また、インディリリースされた1stアルバムが地元のピッツバーグで好評を博していたこと。そして、同じく1994年に一足先にメジャーのPolygramから配給になった同郷のバンドRusted Rootが1996年にはトップ40アルバムを出し、アルバムセールスの合計が軽く100万枚を超えていたが、このRusted RootのプロデューサーであったDave BrownがThe Gathering Fieldのメンバーであり、Rusted RootのパーカッショニストであるJim Dispiritoが1stアルバムと「Lost In America」に参加していたことから、親戚バンドとして注目を集めていた。

ために、EMIを始め、数社の獲得合戦を経て、漸くプロモーションに配慮を約束したAtlanticが契約を交わすことに成功したのである。

参考までに、Rusted Rootはアフリカや南米といったエスニックで奇怪なリズムをジャムった、トラッド&オルタナティヴのとてもミステリアスでアクが鼬の最後っ屁のように強烈に匂う、無国籍バンドである。筆者も嘗ては結構聴いたが、現在ではもういらないバンドである。正直、ゲ〜、っと吐きそうな音である、現在聴くと。(をいおい)何故、こんなのを喜んで聴いてたか、自分でも不思議だし、数百万枚の売上を記録しているのも謎だ。

兎に角、当時はかなりの好条件を提示されたようで、フロントマンのBill DeasyとDave Brownはこうインタヴューに答えてる。

「300万枚か、400万枚は売りたいね。」

「Hootieは1400万枚を今までに記録しているから、700万枚売れれば上等だろうさ。」

大風呂敷であった。(過去形)

結果は惨敗で、チャートインもせずに、あっという間に契約を破棄されてしまう。借金がそれ程残らなかったのが不幸中の幸いという体たらくだった。

アクースティックでルーツも取り入れ、しかもオルタナティヴ的な現代さも有するという点ではTrainのサウンドと近いものがありそうだ。しかし、サウンド的には、何故売れたか全く理解できない、ルーツロックとオルタナティヴの食い合わせが天ぷらと西瓜以上に悪かったTrainの1998年のデヴューアルバムよりも全然完成度もバランスも高いのに、Trainはミリオンセールスを記録し、The Gathering Fieldは沈んだ。このあたりは、もはや運と表現するしかなさそうである。

“サイケディリックの抜け落ちたCounting Crowsのデヴュー盤の再来!”というような謳い文句で売り出したのだが、積極的なラジオプレイの援助も受けることができなく、初回盤プレスのみで終わってしまった短い栄光の幻想。

これがThe Gathering Fieldというバンドが脚光を浴びる舞台に踊り出て得たものの全てであった訳だ。

と、メジャーへの取り付きへの希望から、一気に谷底へ−挫折・失望を経験した故に、メジャー作から3枚目の発表には3年もの年月がかかっている。

その3枚目も、メジャーでの失敗を覆そうと、敢えて方向転換を当節の流行たるAlternativeへ媚びたような度合いが濃くなり、本来の持ち味を著しく減退させるというマイナス結果を呼び込んでいた。

事ここに至り、筆者はGathering Fieldは終焉を向かえたという判断をした。メジャーでの失敗を、安易に売れ線へと路線変更する−しかも、かなり中途半端で思い切りの悪いだ−ことで忘却を図るようなバンドには明日は来ないという叩き割りをした。

これは「新しいこと」をやりたいと、アホ抜かして、人類史上最低の人間が作るレヴェルの更に地底を這うようなアルバムを残したクソBlack Crowesがやったことと同じである。ロックと雑音を履き違えたようなドアホさには知能指数の欠片も感じられない。

と、ここまで貶める程の駄作ではなかったにせよ、Gathering Fieldが大切に保持してきた繊細さとクレバーな冷静さを、単なる退屈の泥沼に沈めてしまったような「Reliance」はバンドが堕ちていくサインのように思えたのだ。

よって、この2001年に発売されたアルバムも、当初は見向きもしなかったのだ。

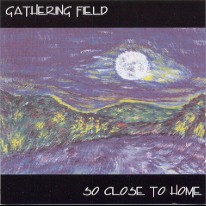

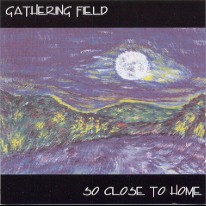

が、まず目を引いたのは、この油絵タッチの前期印象派の巨匠を模したようなジャケットの絵柄である。殊に印象派となると目が無い筆者の興味を擽るには最高の素材である。

更に、海外情報を閲覧すると、「They’ve Back To Their Basis」という類の記述が見えたため、輸送コストダウンの数合わせに購入してみたのだ。

結論としては、「Lost In America」に数曲封入されていた大名曲クラスにはやや及ばないナンバーが多いけれども、音楽性としては一番素直で素顔の良さを顕していた1st作「The Gathering Field」に匹敵する好盤である、という評価だ。

見事に堕落の階段を転げ落ちる寸での端で踏み止まって、原点に回帰した音楽を創造してくれた。それだけに留まらずに、文学的に繊細でアクースティックな点はそのまま大切に抱えつつ、ルーツ的な土臭さを増したナンバー有りの、泥臭さやエスニックさという「クドさ」を良い意味で際立たせたナンバー有り、そしてトップ40の売れ筋を意識したような厚めのアレンジを探求したような曲有りと、かなりヴァリエーション豊かになって、ともすれば、アクースティックで大人しいだけの印象の薄さに沈殿しがちであった彼らのアルバムカラーにくっきり輪郭を与えている。

キャリアでも最高傑作に当たる1枚であることは間違いないだろう。

が、1曲目を聴いた時は、「こらアカンわ」とCDを取り出しそうになったことは付け加えておく。

#1『Look Inside』は前作でもかなりの数を占めていた、ディストーションのキツイ、美麗さの欠如したオルタナティヴ風のギターがノイジーに爆裂しているロックナンバーだからだ。メロディ的には結構ポップなので、聴くに堪えないということはないが、こういった重目のロック曲が大半を占めると、前作の悪さから全く脱却していない、と駄目シールを顔面に貼り付けそうになった。

ところが、このナンバーが異色なだけで、#2『Fifty Lifetimes』からは所謂Gathering Field節が活躍の場を得て、静かな朝霧のように漂っている。

#2はBill Deasyの得意技である、玄人好みに特化したさり気ないポップさを、デリケートにしかもこのナンバーではエモーショナルに展開している。過去、全くといって良い程使用されていなかったピアノが美しくリズムを叩いている。また、DaveのギターソロはHRのパワーバラードのように麗しく泣いている。

#3『Dying On The Vine』、#5『Who We Are』、#6『Diadem』と同系統のアクースティックなバラードタイプのトラックがアルバム前半に並んでいるけれども、それをモノトーンとは思えないくらいの魅力が、今回は際立っている。それは、これまでのGathering Fieldのサウンドで常に不満であったアクースティック・ピアノの活躍であり、ハモンドB3の出番が増えたことが一番大きな要因だと考えている。

1stアルバムではたった2曲でオルガンが、2ndでもピアノが取り入れられていたのは1曲だけであり、ハモンドも数トラックだけ。3枚目でも何曲かには使われていたが、どーでも良いアルバムなので覚えてない。(を)

美しさとアクースティックの流れるような静謐さという曲を基本とする彼らには、アクースティック鍵盤と、オルガンの波動が必須であると感じていたのに、これまではギターとヴォーカルだけのあっさりし過ぎな曲が多くて、それがインパクトの薄さを招いていたと思っている。

それが、今アルバムからは一転して、殆どのナンバーでピアノ或いはハモンドオルガンが挿入され、一本芯の通った腰を据えて聴けるパンチのあるアレンジを構築する主役を成している。

#6のような、これまでなら殆どアクースティックギターのみで綴られる歌でも、リリカルなピアノが寂しげなメロディに彩りを与えている。

#3、#5という今までは抑え傾向にあった感情的な起伏をより前面に出して、ぐっと質感の増したバラードにも効果的な鍵盤が使用されている。

また、#4『The Dirt Of Chimayo』のようなワールド・ミュージック的な非アメリカなリズムとパーカッションをミステリアスに聴かせ、U2を連想させる曲は、やはり親類バンドのRusted RootからJim Dispritoが出張してきてパーカッションを刻んでいる。タイトルも英語的な語感からかけ離れているので、アフリカンな曲調に合致している。

タイトルのフレーズが挿入された#7『So Much Water(So Close To Home)』からアナログで言えばB面になるパートは結構多様な曲が並んでいる。#7はこれまたアクースティック・ピアノが軽快に音韻を並べる、ミディアムで明るいポップナンバー。哀しげで美しいが暗い前半から展開を変更する鍵になっているような歌だ。

#8『I Don’t Know』はうねるハモンドオルガンが泥臭いアーバン・ブルース調な曲を補助している、Gathering Fieldとしては珍しいねっとりとしたロックチューンとなっている。が悪くない。結構新鮮だ。

#9『The Absence Of Her Smile』はマンドリンがあっけらかんとした踊りを指揮する、グラスソング風なナンバーであり、これまでは1stで少し見せた以外は殆どなりを潜めていたCountry Rockへの追求を面にした曲。これまたライトで元気な乾燥したナンバーであり、このアルバムを多彩に見せる1曲だ。

8分近い、大作バラード#10『Proving Ground』は彼らの十八番であるマイナーバラードで始まっていくが、今回はサウンドの要になっているピアノがフューチャーされたためか、次第にメジャー・コートな展開も挟んだ箇所も見せる複雑な作となっている。Billもかなり気合を入れて歌っているようで、彼のGin BlossomsのRobin Wilsonに似たヴォーカルの見せ場を持つナンバーでもある。

アクースティックなデリケートが売りなGathering Fieldが健在なのはラストナンバーの『Distance Thunder』で淡々とナチュラルに歌い込まれるBill Deasyの唄と、ガラス細工のように細かいギターに明らかだ。これまで全てのナンバーで活躍してきた鍵盤群も、この曲では遠慮して後方に控えているようだ。

Gathering Fieldというバンドは1990年にペンシルヴェニアのピッツヴァーグに移住してきたBill Deasyという1966年生まれのシンガーが、当地では有名なミュージシャンであったDave Brownと組んだことから始まる。Billはソロのアクースティック弾き語りとして活動を開始したが、1991年にShilonというアクースティックバンドを結成し、地元ではそれなりの人気を獲得する。

Daveはインディからメジャーに抜擢されミリオンセラーを記録したRusted Rootをプロデュースした人というのは前に述べたが、自分でもThe Dave Harger Groupというクゥインテットを結成し、プログレッシヴな音楽を演っていた。ギタリストとしてはHerbie Hancock、James Moody、Larry Coryellといったジャズ系のピアニスト達のセッションにも参加してきた実力派である。

この2名がユニットを結成して、1994年に「The Gathering Field」を発表する。このアルバムがかなりローカルヒットし数千枚のセールスを記録したため、AtlanticやEMIの争奪戦が起こったのは前述した。

この2名にベーシストのEric RieblingとドラマーのRay DeFadeを加え、準メンバーとしてDaveのバンドメンバーであったオルガニストのJohn Burghが開設以来のメンバーであったが、今作でドラマーがJoe Zelekという人に交代している。また、マルチプレイヤーのDaveはキーボードも担当。

これまではハモンドB3だけの参加であったJohnが、ピアノ指運を大幅に増やしているのはとても適切なサウンドの組み立てであると思う。

また、同じくピッツバーグのバンドであるThe Clarksから毎回バックヴォーカルで参加しているScott Blaseyは今回もヴォーカルを聴かせてくれる。

ちなみにこのThe ClarksというバンドはLifehouseなんぞよりも、ロックでコマーシャルである。Goo Goo Dollsの最近のアルバムが当たりな人なら絶対にハズレはないと思うので、是非チェックしてみては如何だろうか?

それにしても、この月夜の山間を流れる川、又は道路を描いたジャケットは、内政的であり、文学青年の怜悧さを歌詞に歌い込むBill Deasyの世界観にとてもヒットしている。

2001年のベストジャケットはLittle Blueの「Straight For The Moon」なのだが、音楽性を抜きにして考えるとこちらのジャケットがベストになるかもしれない。

音楽性ではLittle Blueの深みにやや及ばないので、印象度が低かったか・・・・。

しかし、優しげできめの細かいサウンドに、ピアノを中心とした鍵盤の音と、感情を生に近づけた音色が加わったことで、かなりの存在感が出てきたバンドであるので、繰り返して聴く度に良くなってきているのも確かだ。

静かな休日にお茶の友になるアルバムである。ゆったりとしたい気分の時にはお薦めだ。 (2002.4.7.)

The Key To The Highway / Elston Gunnn (2001)

The Key To The Highway / Elston Gunnn (2001)