�@�@V�@/�@John�@Cate�@-�@Limited�@Edition�@�i2002�j

�@�@V�@/�@John�@Cate�@-�@Limited�@Edition�@�i2002�j

�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������

�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�@�@Alt-Country�@��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here

�@�@�uV�v�̃V���v���ȃ^�C�g���͂܂��Chicago�̃��R�[�h�̃o�b�N�i���o�[������悤�ł�����B�ǂ�Ŏ��̔@���A2002�N���t�ɔ��\���ꂽ�uV�v�͒ʎZ��5���ڂ̍�i�ƂȂ�B�Ƃ͂����A����܂ł�4���ɂ͔ԍ��Ń^�C�g�����ꂽ�v���X�͑��݂��Ȃ��̂����B

�@�@���\�Ԋu��ǂ��Ă݂�ƁA1996�N�Ɏ��吧��̃f�����[�A���o���uSet�@Free�v�\���Ă���2002�N�܂ł�7�N�Ԃ�5���̃t�������O�X�A���o���̃����[�X�����邱�Ƃ��ł���B�������͓I�ɃX�^�W�I���R�[�f�B���O�ɗ��ł���A�[�e�B�X�g�ł���B

�@�@�������`�͂���܂ł�2��̕ύX�����Ă���B1�`2���ڂ�John�@Cate�̖��O�ŁA3�`4��ڂ��A�o���h��t�������āAJohn�@Cate�@Band�Ƃ��ă����[�X����Ă���B�ŁA5���ڂ̃A���o���ɂ��Ă܂�����John�@Cate�Ƃ����\�����`�ɗ����Ԃ����̂ł���B�������A���ۂ͑S���f�����[����ύX�͂Ȃ��B

�@�@���[�h���H�[�J���ɂ��ă\���O���C�^�[�B�M�^�[�E�v���C���[�ƃn�[���j�J���������˂�John�@Cate�𒆐S�ɐ����A�M�^�[�A�x�[�X�A�h�����X�̃~���[�W�V�������o�b�L���O����Ƃ����X�^�C���͕s�ς̂܂܂ł���B���ǂ�John�@Cate�̃v���W�F�N�g�ƍl���č����x���Ȃ���������Ȃ��B�A���o�����Ƀo���h�����o�[���`�F���W����A�Ƃ����������I�ȃ��j�b�g�ł͂Ȃ�����ǂ��AJohn�@Cate�����ł͐��藧���Ȃ��o���h�ł��邱�Ƃ͋^���悤���Ȃ����炾�B

�@�@�ǂ̃A���o���ł���{�Ȍ`��4�s�[�X�ł���A�Q�X�g�v���C���[�������Q������Ƃ������R�[�f�B���O�`�����A�f�����[������{��ɂ�����܂ň�т��Ă���B

�@�@�ނ�̃��C�����ς��̂�1998�N�̓��C�݂̃}�T�[�`���[�Z�b�c�B�{�X�g���ł������ƋL�����Ă���B����John�@Cate�@Band�i�����͂��̖��O�Ŋ������Ă����B�j�ړ��Ăł͂Ȃ��A�W���C���g�ł�����Swinging�@Steaks���y���ނ��߂ł������̂����ASteaks�̑O�ɓo�ꂵ��John�@Cate�@Band�̃��C���E�p�t�H�[�}���X���\�z�O�ɋX���������̂ŁA���C�����Ŕ̔����Ă������̎��_��CD3����S�čw�����Ă���̃��X�i�[�ł���B

�@�@���āA����܂ł�John�@Cate�̃A���o���́A���C���p�t�H�[�}���X�͕ʂƂ��āA�͂�����q�ׂ�Ƃǂ��60�_����70�_���炢�̍̓_�����ł��Ȃ��悤�ȃ����F���Ɉʒu�����i�ł������B�ǂ̃A���o���������|�b�v�E���b�N�Ƃ������́A�J���g���[�E���b�N�ł���A�u���[�X���b�N�ł���A�������ƂĂ����ʂȃT�E���h�ƃ��H�[�J���Ȃ��߁A���M����_�͑R�����݂��Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ������B���̕��ʂ����ǂ��̂�����ǂ��A��ۂƂ��Ă͋���Ƃ܂ł͓��B���Ă��Ȃ������A�c�O�Ȃ���B

�@�@�Ԃ����Ⴏ���b�A��n�Y���͂܂��Ȃ�����ǂ��A���Ƃ����đ哖������Ȃ��A���S�v�Ƃ��Ĉ��S���Ē��قǂ̉��y���y���߂�Ƃ����T�^�̃o���h�ł������̂��B���[�c�B�ȉ��o���͐�ɂ��Ă����A�[�e�B�X�g�Ȃ��߁A�T�E���h�̃A�����W�Ɋւ��Ă͑S���S�z�����ɍw���ł������B

�@�@1���̃A���o���ŁA�����䂩���i���o�[�͐��ȁB��͂���Ȃ�̃_�[�N�ŃX���[�ȃ��[�c�T�E���h�B�V���K�[�E�\���O���C�^�[���̎茘�����[�c���b�N�A���̒��x�̔F���ɗ��܂��Ă����o���h�ł������B

�@�@���́u�茘���v����肢��Ɏ������Ƃ��Ď��Ȏ咣�ł��Ă���ASwinging�@Steaks�̂悤�Ɏ��Ɏc��T�E���h�ɂȂ����̂��낤���B�ǂ��Ӗ��ł������Ӗ��ł��ASwinging�@Steaks���ɂ̓T�U���I���G���e�B�b�h�ȃA�N���ǂ����Ȃ��A���Ƃ����ăX���[�Y�ȃ|�b�v�Z���X�ɂ͓��B���Ă��Ȃ��_�[�N�ȃu���[�X��R&B�H�����������A�����g�����Ȃ��h�O���[�v�B

�@�@���y�I�ȃI���^�l�C�g�͈͍̔͂L�ĂɃJ���@�[���Ă���̂����A�ǂ��ɂ��L�����Ƃ������̂���������ϓI���ʐl�̂悤�ȃo���h�B

�@�@���ꂪ4��ڂ̃Z���t�^�C�g���uJohn�@Cate�@Band�v�܂łɕM�҂������Ă������f�ł���B

�@�@���A���̍ŐV�A���o���͊ԈႢ�Ȃ��A����܂ł̃L�����A�ł͑z�������Ȃ����炢�W�����v�A�b�v�����ō�����ł���B

�@�@�Ƃ����悤�ɏ����ƁA�S�R�w�ō�����x�ł͂Ȃ��̂ɕ��C�ł��̂悤�ɃR�s�[�����������{�Ղ�CD�̑т̂悤�ŁA����܂�ł���A������ƌ��Ȃ̂����A�����Ƃ��Č���ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�@�������������ɕ��ʂ̊����S���l�����Ă��Ȃ��|�b�v���b�N�̃T�E���h�ɂ��肪���ȁA�ǂ��ɂ��ڗ����Ȃ��ӏ������ł���Ƃ����A�ǐS�I�ł��낤�Ƃ��邪�̂����r���A���������ԈႦ���̂ł͂Ȃ����Ƌ^�������Ȃ邭�炢���邭�|�b�v�ŃX�g���[�g�ȃ����f�B���呝�ʂ��Ă��邪���߂ɁA�����ɃJ���@�[���ĕ��ʌ̂̒��f�����\�S�ɓ����t���Ă���B

�@�@����܂ł̃A���o���ɂ����Ȃ����݂����V���O���J�b�g�����ȃA�b�T�����ȃp���[�|�b�v���T�E���h���A�w�ǑS�Ȃ܂łɂ��̊����𑝂₵�Ă���̂��܂��f���炵���B

�@�@�X�ɍ��܂ł̍�i�ł��܂����o����Ƃ��o�����g�������h�n�C���C�g�\���O���A��背���F���A�b�v�������|�b�v�ɂ��ď�i�ȃ��[�c�e�C�X�g�ő������{���A�i�`�������ȃA�����J�������ɓ��L�Ȃ����炩�ȃ��b�N�����[���Ƃ��Ċ��������Ă���B

�@�@�ȂƂ��ĕs���C���ȃR�}�[�V�������ɏ�悹����Ă����u���[�W�[�ȍ����ۂ���J���g���[�E�u���[�X�̈Â��A�����ăJ���g���[�̃k���C�ދ����A�Ƃ���������܂ł̃}�C�i�X�|�C���g�S�Ăꂷ��L���b�`�[�ŃA�b�v�e���|�ȋȂ��h���h���Ƒ��݊����咣���Ă���B

�@�@�f���C�g�t���Ōy���ȃ��b�N�`���[�����吨���߂Ă��邽�߁A����܂ł̃u���[�O���X�^�u���[�X�e�C�X�g�ɂ����̃L���b�`�[�����������A���������Ȃ������|�b�v�x�ւ̕s����w��ɒǂ�����Ă��܂��Ă���B�����炳�܂ŃX�e���^�C�v�ȓ암�����[�c�e�C�X�g�͓��ɑO���ł͖w�ǕN�ǂ��A�{���̏o�g�n�ł��铌�C�݂̃|�b�v�X�Ɛ܂荇�������ɂ��Ȃ��Ă��郋�[�c���b�N�̓d�ԓ����������鉹�y���ɕϊv�𐋂��Ă���B

�@�@John�@Cate�͎���̉��y����4���ڂ̃A���o���������[�X�������_�ŁgAmerican�@Singer�|Songwriter�fs�@Music�h�ƒ�`���Ă��邯��ǂ��A�m���ɉ����b�ȃI���^�i�T�E���h��S���������܂Ȃ��A�y���n�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[���n�������b�N&�|�b�v�X�̃A���o���̃X�^���_�[�h�A�ƒf�����Ă��܂��Ă��ǂ��B

�@�@�ԈႢ�Ȃ����N�̑��N�D�I�[�^�[�ł͍ō��̓�����ł���A�O�E���E�����3�X�e�[�W�ɕ������ꍇ�A�O���ł͍ő�̃q�b�g��ł���B

�@�@���āA�A���o���̓��e�ɂ��Č��y����O�ɁAJohn�@Cate�ƃo���h�����o�[�ɕt���ďq�ׂĂ������B

�@�@���R�[�h�E�f�����[��1996�N�Ƃ��Ȃ�ŋ߂́A�����V�l�ɑ����邯��ǂ��AJohn�@Cate�Ƃ����A�[�e�B�X�g��20��A30��̎ᑢ�ł͂Ȃ��B�͂�����Ɛ��N�����͋L�ڂ���Ă��Ȃ�����ǂ��A40��ɑ��ݓ���Ă���悤�ł���B1996�N�ɏ���CD���o���܂łɐ����ƒ�����蓹�����Ă��Ă���̂��B

�@�@John�@Cate�͉p���l�̕��ƕč��l�̕�̊ԂŒa�������p�ė����̌��������A�[�e�B�X�g�ł���B���܂�͉p���̃����@�v�[���ł���B��������b�N�ɂ̂߂荞�ނ��������ƂȂ���Beatles���a�̒n�ł���B���A���܂�Ă����ɃA�����J�ւƉƑ����ڏZ�B10��̍��A�͂��Ȋ��ԉp���֗��A�肵��炵�Ă����悤�����A����܂ł̐l���̑唼��č��̓{�X�g�����ӂŔ�₵�Ă���B

�@�@���ۂɔނ̉��y�I�w�i�ɉe�����y�ڂ��Ă��郋�[�c�́AJohn�H���A�ږ����ォ���k�푈�ɂ����Ă̖��w��^���̂���n�܂�A�u���[�X���O�̃t�H�[�N&�J���g���[�~���[�W�b�N�Ƃ����A�����J���E�g���b�h�ȉ����������B

�@�@John�@Cate���c���̍��G��Ă����y��́A�A�R�[�f�B�I���ƃ`�F���Ƃ����N���b�V�b�N�����g���f�B�V���i���������ʂ��t������̂ł������B���̔ނ����b�N�C���X�g�D�������^���ɋ����������������ƂȂ����̂��A�G�h�E�T�����@���E�V���E�Ńu���E���ljz���Ɋς�Beatles�̉��t�B���̔N�ォ�琄�肵�āA��͂菭�Ȃ��Ƃ�John�@Cate�͏��Ȃ��Ƃ�30��㔼�ȏ�̃~�h���E�G�C�W�ɂȂ肻�����B

�@�@Beatles�̉��y�Ɍ[������AJohn�̓M�^�[�ƃx�[�X��e���悤�ɂȂ�B���[�f�B�[���ł̓X�N�[���o���h��A�}�`���A�O���[�v�ŃM�^�[��e���A���Z���ɂȂ��Ă���̓x�[�V�X�g�Ƃ��ă��[�J���o���h������n������A�{�i�I�Ƀ~���[�W�V�����Ƃ��Ċ������J�n����B

�@�@���A�ʔ������ƂɁAJohn�@Cate���v���C���Ă����̂̓t���[�W�����A�W���Y���b�N�Ƃ���������܂����[�c���y�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����ʂ͂��邯��ǂ��i�W���Y�Ƃ����_�ɂāj�A�A�����J���E���[�c�E�~���[�W�b�N��g���b�h�T�E���h�Ƃ͑S���Ⴄ�������̉��y��I�����A���t���Ă������Ƃ��BJohn��Zamcheck�Ƃ����W���Y&�t���[�W�������b�N�o���h�̃x�[�V�X�g�Ƃ��ăv���L�����A���X�^�[�g������B

�@�@1970�N��㔼����1980�N�㔼�ɂ����āA�r�b�O�l�[���Ƃ��Ă�Pat�@Metheny�@Group��r�[�o�b�v�E�W���Y�̌��ł���Gary�@Burton�̃t�����g���C�i�[�Ƃ��đS�Ă��c�A�[���Ă����������B

�@�@�t���[�W�����T�E���h�̃A�����J�̗ǐS�̂悤��Pat�@Metheny��A���b�N�ł͂Ȃ����S�����ȃW���Y�E�v���C���[��Gary�@Burton�̃c�A�[�ɎQ������Ƃ����Ӗ��́A���R���b�N�����[���ł͂Ȃ��ǂ��Ղ�ƃW���Y�ɒЂ������r�[�g��@���o���Ȃ��Ă͓���I�[�v�j���O�A�N�^�[�Ƃ��ċN�p����Ȃ����낤����A������John�@Cate���������Ă����O���[�v�̉��y���������ʂ��Ƃ������̂��B

�@�@���i�AJohn�@Cate�̓t�����g�}���Ƃ��Ăł��Ȃ��A�P�Ȃ�o���h�̃x�[�X�v���C���[�Ƃ��Ċ������Ă������A1980�N��̔��ʼn��t�����̈������g�������Ă��܂��B������1990�N�㔼�ɍĂщ��y�������ĊJ����܂�10�N�Ԃ͈�̃v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ẳ��y���������Ă��Ȃ������������B���A��1996�N�ɁuSet�@Free�v�������[�X���A����ȍ~�̓n�C�y�[�X�Ŋ������p�����Ă����̂����B

�@�@���́A10�N�Ԃ̋�u���Ă��܂����̂��́A�ނ����m�ɂ͏q�ׂĂ��Ȃ��B�܂��A�����̃u�����N������A�����x�[�V�X�g����o���h�̃��[�_�[�Ƃ��Ċ������ăX�^�[�g����������͂�����Ƃ͕�����Ȃ��B

�@�@���A�ނ̃C���^�����[����f�Ђ��炢�͒͂߂����Ɏv����̂ŁA���XJohn�@Cate�̃R�����g���L�ڂ��čl�@���Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@�@�u�l�͎q���̍�����~���[�W�V�����ƂȂ�ǂ������͎����Ă����Ƃ͎����ł��v���B����ǂ��A���Ȃ���܂ň�[�̕]���邱�Ƃ̂ł���v���̃~���[�W�V�����Ɏ������Ȃ��Ƃ͎v���Ȃ������B���̖w�ǂ́A���y�Y�Ƃɑ��݂���F�X�ȃg���b�v�|�{�C�̈ӎu�������l�ȁ|�Ɉ����|���������Ƃ��������Ǝv���B�����̃A�[�e�B�X�g�������������o�������Ă��邾�낤���ǁA�l�͂܂��삯�o���̍��ɂ���ɒ��ʂ��A���M��r�����Ă��܂����B�v

�@�@�u���d�˂�܂ŁA�������v���C�͂��Ă�������ǁA�����Ė{�C�ŒNjy���邱�Ƃ��Ȃ�����Bob�@Dylan�ATom�@Petty������Roy�@Orbison�Ƃ������V���K�[�\���O���C�^�[�̓���I������C���N���Ȃ�������B��ɉ��y�Ƃ��ĉe���͎Ă�������ǂˁB�v

�@�@�ȏ��2�̃R�����g����@����ɁA�t���[�W�������b�N��W���Y�o���h�Ƃ��Ċ������Ă݂����̂́A�l�X�Ȃ�����݂�S�^�S�^�Ő����ɂ͉����y���A20��̃~���[�W�V�����̓��W���[�V�[���ł̐����ɍ��܂��Ă��܂����̂��낤�B�����āA�����10�N�̗�p���Ԃ�e�݂Ƃ��āA�C���f�B�ł̊����ł��A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̒n�ʂ�z����悤�ɂȂ��Ă���90�N��㔼�Ƃ������㐫��John�̔w�����������̂��낤�B

�@�@���y�r�W�l�X����ނ��āA��������ƃ\���O���C�e�B���O�̐ςݏd�˂ƁA�����̓��ʂ̌������Ƃ����n���E�������Ԃ�John�@Cate�ɂ͕K�v�������ɈႢ�Ȃ��B�W���A�������ł͂��邯��ǂ��A���̗��ꂪ�˔\����V���K�[�E�\���O���C�^�[�𐅒ꂩ�疾�邢���ʂ̏�ɋz���グ�Ă��ꂽ�̂��낤�B

�@�@���āA�����ɕ��A���Ă���A���̃��[�_�[��uSet�@Free�v����ɁA�uAmerican�@Night�v�i1998�N�j�A�uNever�@Lookin�fBack�v�i1999�N�j�A�uJohn�@Cate�@Band�v�i2001�N�j�Ə����Ƀ����[�X���d�˂邤���Ɏ���Ɋ������_�̃j���[�C���O�����h�B���z���āA�o���h�̕]���͍L�܂��Ă����B

�@�@�}�T�[�`���[�Z�b�c�B�̃P���u���b�W�ɂ���House�@Of�@Blues��1995�N���烌�M�����[�ʼn��t���n�߁A���݂��p�����Ă���BAmericana�@Showcase�Ɩ��t����ꂽ���̃X�e�[�W�́A�y�j���̒��ԂɃi�b�V�����B���̃��[�c�A�[�e�B�X�g�ł���Billy�@Block���p�[�g�i�[�Ɍ������čs���Ă���B��̃M�O�ƈႢ�A�Ƒ��A���q���ɂ����[�c���y�ɐe����ŗ~�����Ƃ����̂��ړI�̃G���^�[�e�C�����g�ł���B

�@�@�܂��A���������C���^�[�l�b�g��MP3�t�@�C���̎����ɂ��ʔ̃r�W�l�X�ɏ��o���Ƃ����悤�ɁA�l�b�g����Ă�PR�ɐϋɓI�ȃA�[�e�B�X�g�ł�����B

�@�@�u�C���f�B�E�A�[�e�B�X�g�Ƃ��āA�l�͍��܂ōs���Ȃ��������@�Ŗl���g�̉��y���L�߂Ă����������A�C���^�[�l�b�g�Ƃ�������̔��W�̓~���[�W�V�����ɂƂ��đ傫�Ȍ_�@�Ȃ邾�낤�B�v

�@�@�ƁA1999�N�̒i�K�ŃR�����g���Ă���B���݂̃l�b�g�ʔ̂̕��y�A�l�b�g�V���b�v�̑������ӂ݂�A�ނɂ͐挩�̖����������ƌ��킴��Ȃ��B

�@�@�܂��A�l�b�g�̉��y�t�@�C���z�M����āA�e���r�ԑg�̃f�B���N�^�[�̊��m�āAfashion�@runaways�Ƃ����e���r�ԑg�ɔނ̉̂��}���̂Ƃ��Ďg�p���ꂽ���Ƃ����邻�����B

�@�@���݂̓{�X�g���𒆐S�Ƃ��āA�j���[�C���O�����h�B�A�}�T�[�`���[�Z�b�c�B�A�����ăi�b�V�����B�����������鉉�t�����������ɌJ��Ԃ��A�C���m�C�E�~�V�K���E�I�n�C�I�Ƃ����������e�B�ł��N���u�T�[�L�b�g�������ɂ��Ȃ��Ă���B

�@�@�o���h��1st�́uSet�@Free�v�̂݁A�ȑO�������Ă����W���Y���b�N�E�O���[�v����Mark�@Zamcheck���L�[�{�[�f�B�X�g�Ƃ��ēo�^����A5���̐��ł��邯��ǁA2���ڂ����4�s�[�X�ɃQ�X�g�~���[�W�V�����Ƃ����Ґ��͕s�ςł���B

�@�@�f�����[�������ɍs�����ꏏ�ɂ��Ă���̂̓M�^���X�g��Paul�@Candilore�݂̂����A�h�����ƃx�[�X��������p�ɂɕύX���Ă���킯�ł͂Ȃ��B2nd����4th�܂ł͌Œ��4�s�[�X�ł��������A����Ńh���}�[�����B�܂��x�[�X���A���o���܂ł�2���ڂ����Danny�@Megrath�ł��邯��ǂ��ATom�@Robert�Ƃ����v���C���[�ƌ�シ��悤�ȃA�i�E���X������Ă���B

�@�@���āA�A�i���O�ՂɈڂ��ς��čl����A�ʂ�#1�`#6�̃g���b�N�����ɔZ���J���g���[&�u���[�X�̕������ȃi���o�[������Ƒ����Ă���B�����ɏq�ׂ��#6�wTelevision�x����̓T�U�����̓D�L���`���[�����ڗ��悤�ɂȂ�̂����A�ȑO�̃A���o���������ΓI�ɂ��Ȃ�R�}�[�V�����ɂȂ��Ă��邽�߁A�\���ɉ����|�b�v���b�N�ȑO���ƕ���ł�����肵�Ȃ��B

�@�@�O��܂łɗǂ����^����Ă����m���L���b�`�[�ȃu���[�X���b�N����#9�wHangman�x�ȊO�͎̂ċȂƂȂ�悤�ȃm���E�R�}�[�V�����\���O�͊F���B#7�wAlready�@Down�x�����S�������~�f�B�A���ȃ��b�L���E�u���[�X�����A�啝�ɑ��ʂ��ꂽ�|�b�v�����⏕�����Ă��邽�ߏd�ʊ�����o���[�h�ɂȂ�A�����Ƀh�b�V���ƞ���ł����ނ悤�ȐU���Əd�������݂��Ă���B

�@�@#9�ɂ��Ă��_�[�g�Ń_�[�N�ȃq���r���[�E���b�N�����[���Ƃ��Ă͈����Ȃ��o���ł���B����ǂ��A���������i���o�[���ߔ������߂�ƁA��͂�u���[�X���b�N�Ƃ��Ă͕]���\�����A�|�b�v���b�N�Ƃ��Ă͓_����h��������Ȃ��B���ꂪ�O��܂œ��P����Ă����p�^�[���ł������̂����A�uV�v�͑S���Ⴄ�B

�@�@�܂��A#1�̃t�@�[�X�g�E�g���b�N�wLet�@You�@Run�x�́A���[�c���b�N�Ƃ����_�����b�N�Ƃ������W�������z�����ō����̃A�����J���E�|�b�v���b�N�̃X�^���_�[�h�ł���B��̎��������N�Œ��ɃT���v����������̂ŁA�M�҂��l�̌܂̉����������܂��A�����ė~�����B

�@�@Don�@Lewis�@Band�́uBetween�@The�@Lines�v�����C�ɓ���̃��X�i�[�Ȃ��ɂ��̃A���o�����v�b�V�����邪�A���̐S��͂���1�Ȃŗ����\�ł���Ǝv���B�y���ŁA���b�N�̃p���`�����܂��Ă��āA����ł��Đl�H�I�ȃm�C�Y�͊F���Ȃ܂��ɒ������b�N�����[���B���̃A�N�[�X�e�B�b�N�ƃG���N�g���b�N�̃o�����X�͗��z�I�߂���B

�@�@�܂��A���l�ɃL���b�`�[�Œɉ��ȃi���o�[��#4�wStill�@In�@Love�@With�@Her�x���B#1�����X�ɃS�[�W���Y�ȃ��b�N�i���o�[�ł���B���ڂ̃A�����W�Ɏx�����₩�ȃp���[�|�b�v���̋Ȃ�3���ȓ��ɏI���Ă��܂��̂��A���ɖܑ̖����Ɗ�����B�T���ڂȃL�[�{�[�h��������A�V���v���ȃT�E���h���g���John�@Cate�̂���܂ł̍앗���炷��ƁAῂ��߂��邭�炢�����AJohn�@Cate�̃��H�[�J�������̖��邳��������悤�ɐL�т₩�ł���B

�@�@�������R�}�[�V�����ȃ��b�N�`���[���ł�#6�wTelevision�x��Southern�@Rock�̓D�L���ƃ��[�c�p���N�̍r�X������������B�\���b�h�ȃ��Y���Z�N�V�����ƁA�z���ȃM�^�[���t�ɍ��킹��John�@Cate�̃V���E�g�E���H�[�J�����o�[�o���h�̃��C�����o�ڍČ��������̂悤�ȃ��E�h�ȃi���o�[�ł��邯��ǂ��A���̃i���o�[�����ɃL���b�`�[�ȃt�@���L�[�����y�����B����܂ł̃_�[�N�����Y���Ă��������ӂȃ��b�L���E�u���[�X�Ƃ͂��Ȃ��������b�N�i���o�[�Ɏd�オ���Ă���B

�@�@��������������郍�b�N�`���[���ƃt�H�[�N���b�N�̂����Ƃ�Ƃ����������܂����������ܒ��Ȃ�#3�wTo�@Be�@Her�x���B�}���h������12���M�^�[�̊��������F�Ɏx�����āA�Â������f�B���W���W���ƒ��e���|�ŒԂ���l�́A�ƂĂ��S�n�ǂ��B1970�N��̃t�H�[�N���b�N���Ă���悤�ȍ��o����������n�[���j�[�ƃA�N�[�X�e�B�b�N�ȉ��B�����������ƃ��b�N�̃r�[�g�͍���ł���̂ŁA�P�Ȃ�t�H�[�N�i���o�[�̐Â����ɏI�n���Ȃ��Ƃ��낪�i�ʂ��B

�@�@�܂��A�t�H�[�L�B�ŃA�N�[�X�e�B�b�N�ȗD���������݂Ȃ��Ƃ������Ă����̂��A�O���ł�#2�wWithout�@You�x��#5�wI�@Will�@Be�@Ready�x�ł���B

�@�@�}���h�����̉��F���������Ɨ����o���[�h��#5�́A�ǂ��ƂȂ��u���[�O���X�I�Ȃ܂����芴�����邯��ǂ��A�J���g���[�e�C�X�g�͂��܂�\�ʂɏo����Ă��炸�A�����f�B�̐Ȃ�����Ԉ�ۂɎc��B�܂���Root�@Rock�̃o���[�h�Ƃ��Ē�����i���o�[�ł���B

�@�@#2��Alt-Country�̃~�f�B�A���E�`���[���Ƃ������A�A�N�[�X�e�B�b�N�ŃA�[�V�[�ȃ|�b�v�i���o�[�ƕ\��������������킵���Ǝv���B�R�}�[�V�������ł݂̂Ȃ�A�n�C���C�g�i���o�[��#1��#4�ɂ��C�G����Ȃ̗D�����ƃ����E���B���̋Ȃ����W�I�V���O���ɂ������g���b�N�ł���B

�@�@���̃A���o���ɂ͂����c�A�[�ŃW���C���g���Ă���Swinging�@Steaks���烔�H�[�J���X�g��Jamie�@Walker�ƃx�[�V�X�g��Paul�@Kachanski���q�����Ă��邪�AJamie�Ƃ̃f���G�b�g��#8�wMay�@The�@Road�@Rise�@To�@Meet�@You�x�Œ������Ƃ��o����B�X�g�����O�X���t���Ɋ��܂������̃o���[�h��John�@Cate�̂���܂ł̋Ȃł͊ԈႢ�Ȃ��ō��Ƀh���}�e�B�b�N�Ń��W���[�w���ȃo���[�h�ł���B�����E�Ȑ�����John�ƕ@���l�܂����悤�ȃN�Z�����H�[�J����Jamie�̃f���G�b�g��@���ɁA�ƐS�z�������A���݂��ɂ����Ƃ�Ƃ��̉̂��S�������Ă��āA�ՂȊ���������Ă���B

�@�@�����܂ł͑O��܂ő���U���ĕ����Ă����u���[�X�n�[�v���S�R�������Ă��Ȃ��������A#10�wOutsider�x�ɂđQ���u���[�W�[�ō����ۂ����Y�����b�N���Y���ɗn�������n�[���j�J�̉��F�����ɂ��邱�Ƃ��o����B�����������J���g���[�E�u���[�X�ɂ��Ă��A���邭�|�b�v�ɑn�肱�܂�Ă��邽�߁A�Â������������a�܂����v���ȑO�ɁA���̑�炩�ȏd�݂��|�b�v���b�N�Ƃ��Ē�R��������邱�Ƃ��o����̂��B

�@�@#11�wIt�fs�@Allright�x��#10�Ɉ��������ĔS���͂̂���암�u���[�X��@����ɂ����悤�ȃ��b�L���u���[�X�ł���B����2�A���͂��P���Ƃ������p�^�[���������Ȃ̂ŁA���X�l�܂�Ȃ�������̂����A����Chuck�@Berry�Ɍh�ӂ�\�����悤��R&B���w�i�Ɋ������鍕���ۂ����b�N�`���[���̓A�N�Z���g�Ƃ��Ă�#10������������Ȃ��B

�@�@���X�g�̓u���[�X�n�[�v���ԑt�̓x�A�������R���b�N�ɐ���������A�o���h�̃o�b�N�R�[���X��John�̃��[�h���H�[�J�����Y��ȃn�[���i�C�Y���I����Y��ȃA�N�[�X�e�B�b�N�o���[�h�ł���B�����ɂ��J���g���[��u���[�O���X�̃��[�c�e�C�X�g���ƂȂ�A�A�����J�������̃X�}�[�g�ȃ��[�c���b�N�ɋ߂����y�����m�F���邱�Ƃ��ł���B

�@�@�ƂĂ��₵�����͋C���̎��ɂ������f�B�ɂ��т��ꂽ�A#8�ɕ����Ȃ����o���[�h�Œ��߂�������������邽�߁A���ɏI������]�C���c���Ă���ă}���ł���B

�@�@�ƁA�M�Ґ�^�ȁuV�v�ł��邪�A��肪������ł͂Ȃ��B��Ԃ̖���Limited�@Edition������Ղ̂��߂��A���̃f�B�X�N��CD-R�Ƃ������Ƃł���B�s�N�`���[�ʂ͗��Ƀ��[�x���E�G�f�B�^�[�ŃV�[��������ē\��悤�Ȃ��Ƃ͂����Ɉ������Ă���̂����A���t�ʂ͊ԈႢ�Ȃ�CD-R���B�M�҂̂悤�Ɍ����v���C���[���������Ă��Ȃ��ƁA�h���C�u�̂��@���߂Ȏ��͑S�R�����Ȃ��̂��BLimited����苎�����v���XCD�Ղ��o��̂��₢���킹��\��ł���B

�@�@���Ղ�CD-R�Œ����Ƃ����̂͂�͂薡�C�Ȃ����̂�����B

�@�@�C���i�[���P�����̃`�[�v�Ȕ��n�ɂ������C���N�ŃN���W�b�g�ƃ^�C�g���������������̃`�[�v���B�܁A�v���XCD�ł������Ȃ�ʂɋC�ɂ��|���Ȃ��Ƃ���Ȃ̂����E�E�E�E�E�B

�@�@���̌���Ղɂ��ẮA���̈Ӑ}���C���i�[�̍Ō�̍s�ɂ����L����Ă���B

�@�@�gThis�@Limited�@Edition�@disc�@is�@produced�@for�@those�@who�@want�@to�@be�@where�@you�@don�ft�@have�@to

�@�@�@look�@up�@to�@see�@the�@sky�h

�@�@�ǂ��ɂ����ł����ꂽ�Ӗ��Ɍ˘f���ꕶ���Ǝv���B�u��߂�̂Ɏ������グ�Ȃ��Ƃ��ǂ��ꏊ�ɂ������l�̂��߁B�v�ɐ��삳�ꂽ�A�ƂȂ��Ă���B

�@�@������u�����҂�����Ȃ��B�v�Ɖ��߂��ׂ����A����Ƃ��u�����Ɍ��グ�Ă����]�ɖ������|�W�e�B���ȃ��X�i�[�ւ̃v���[���g�B�v�ƈӖׂ����E�E�E�E�E�B

�@�@���A����6���ڂ͂�����҂K�v�͂Ȃ��������A���Ȃ��Ƃ��B

�@�@John�@Cate��The�@Band��Eric�@Crapton�̃v���f���[�T�[�A�܂�Rolling�@Stones��Bonnie�@Raitt�̃G���W�j�A�Ƃ��Ē����ȃ��F�e������Rob�@Fraboni���������āA�Ă���6���ڂ̃A���o����J�n����Ƃ����A�i�E���X���Ȃ��ꂽ���肾�B���Ƀn�C�y�[�X�ł���A���́uV�v���Ε�����悤�ɁA�g�ɏ���Ă���l���B

�@�@����������[�X���������߂ɁA�啨�Ԃ��Đ��N�������[�X�Ԋu���Ă��܂��A�A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ẵs�[�N�����Ă��܂��������ȐV�l�Ⓜ�˂Ƀu���C�N�����~���[�W�V����������܂łɊ��x�Ɩ������Ă������AJohn�@Cate�Ɍ��肻�̂悤�Ȏ�����S�z����K�v�͂Ȃ��������B

�@�@6��ڂ́A���Ƃ��Ă��v���XCD�ɂ͂��ė~�������̂����B�i��j�@�@�i2002�D5�D3�D�j

�@�@A�@Thousand�@Friday�@Nights�@

�@�@A�@Thousand�@Friday�@Nights�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@Legends�@Of�@Rodeo�@�i2002�j

�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������

�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�@�@Modern&Southern�@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here

�@�@��芸�����A��������[�������Ƃ�������Ă���l�܂�Ȃ�Goo�@Goo�@Dolls�̃I���^�i�e�B���ɛZ�т��uGutterflower�v���Ȃ�A��ɂ���Legends�@Of�@Rodeo���v�b�V������B

�@�@�w��Goo�@Goo�@Doll�Ɠ����ɔ������ꂽ�A���o�������A��ɂ��́uA�@Thousand�@Friday�@Nights�v���Ă�����A��ɁuGutterflower�v�Ƃ������݂̉���Ȃ��V�[���ɃS�}�𝥂蝥��̃A���o����Ȃ��������낤�B������ALegends�@Of�@Rodeo�̉��y�����ɂ�����Ɏc����̂͑傫�������B

�@�@�S�����ʎg�������Ă��܂������̂ł���B�͂������̍��œ��肪�O�サ�����߁A���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ��Ă��܂����̂����A���ɜx������v���ł���B

�@�@�gEmo�h�Ƃ����P��Ōď̂����W�������̉��y�́A���\���{�ł��吨�̃t�@�������݂���悤�ł���B�����܂ł�Roots�@Rock���Ɣ�r�����ꍇ�̘b�ł��邪�B�i��j

�@�@�M�҂́A�ǂ�������Emo�Ƃ�Emo-Core�Ƃ��������e�ɑ����鉹�y�͋�肾�B�Ƃ��������A����Ȃ̂̓A�����J�����b�N�Ƃ͌l�I�Ɏv���Ă��Ȃ��B

�@�@��������Emo�Ƃ����W�������̑������́A�n�[�h�R�A�E�p���N��O�����W�E�w���B���b�N�ɒ[����B���݂͂��Ȃ�L�͂ȉ��y��������Emo�ƌĂԂ炵�����A1990�N�㏉�߂̃V�[���ł�Emo�Ƃ����A���҂ɂƂ��Ă̓����f�B�b�N�Ƃ�������͖�����́A�w���B�Ō�ɃI���^�i�E�w���B�l�X�Ƃ��ĉƒ���Q���̔@���������Ă����N�\峂̂悤�ȉ��y�̑�\�i�ł������B

�@�@�O�����W��n�[�h�R�A�n�̃o���h�Ń��f�B�A���u�L���b�`�[�v�ƕ�鉹���u����������v�A�u������߂��Ă���v�Ƃ܂��ɂ�������Emotional���߂��T�E���h�A���ꂪ�{���̈Ӗ��ł���B

�@�@����ĕM�ғI�ɂ�

�@�@�u��͌n�̉ʂĂ܂Ŕ��ł����āA��x�ƋA���Ă���ȁB�{�P�I�v�̉��y�ł���B

�@�@���A1990�N��㔼�ɓ��鍠����Weezer��Bowling�@For�@Soup�Ƃ�������蕁�ՓI�ȃ��X�i�[�̎��ɓ���ރp���N�E�|�b�v�A������Eve�@6��@Blink�@182�̂悤�ɑS���[�݂̖����X�J�X�J�\�����ȃI���^�i�e�B���E�|�b�v�o���h�܂ł��܂߂āAEmo��Punk�@Power�@Pop�̂悤�Ȑ}�����o���オ���Ă���̂��B

�@�@�����ɁAJimmy�@Eat�@World�̂悤�ȁw�����ėǂ�&�����Ă��܂��x��Grunge�@Punk�����ˑR�Ƃ���Emo�ƌĂԃ������[�A�[��f�B�A�����݂��A���͂▾�m�ȓ꒣�肪����ȏł���B

�@�@�[�I�Ɍ����Ă��܂��A1990�N�^�̃A���O���^�C���f�B�E���b�N�𑍂��āAAlternative�Ɗ���Ɩw�Ǔ��`�ɋ߂Â����W�����������ɕώ����Ă���̂��낤�B

�@�@�����Ȃ�ƁA��͂���M�҂̃X�g���C�N�]�[����ʉ߂���T�E���h��Emo�Ɏ�荞�܂�悤���A�����I�ȈӖ������ŋ��e�ł��Ȃ����߁A���̃T�C�g�ł͏��Ȃ��Ƃ����҂̊ዾ�ɓK�����o���h�́A���Ԃ��ǂ����ނ��悤��Emo�Ƃ̓J�e�S���C�Y���Ȃ����Ƃɂ���BModern��Roots��Adult�@Rock�ő�p����̂ŁA���̓_��O���ɒu���ė~�����B

�@�@�ƁAEmo�ɂ��Ē��X�Ƃ������낵���̂́A����Љ��Legends�@Of�@Rodeo���C�O�T�C�g�ł͕p�ɂ�Emo�Ƃ����W�������ŏЉ��Ă��邩��ł���B

�@�@���A���S������Emo�P�ƂƎ�ʂ��Ă��镶�͂͂܂����݂��Ȃ��B���̎������A�{�O���[�v��Emo�Ƃ������y���ł͈�Z�߂ɏo���Ȃ����߂���L���Ă���؋��ł�����̂��B

�@�@���āA�ȏ�܂��ă������[�ɓ��낤�B

�@�@�v�X�ɁA�{���ɋv�X�Ƀ��W���[�E�����[�X�̓�����o���h��2002�N4���ɓ͂����B�v���A��N2001�N�̓��W���[�͑S�����N�ȃA�����J�����b�N�̃o���h���y�o����Ȃ������B

�@�@�ǂ̐V�l���S���I���^�i�e�B���Ƃ�������V�[���̏h�}���瓦����Ȃ��ARock�@n�@Roll�����E�h�Ńm�C�W�[�ɁA�����ăA�[�e�B�t�B�V�����̃N���t�g���y�Ƃ��ĉ��t����X�e���^�C�v�������B�����Ȃ��o���h�������͑��݂���̂����A�@�����ׂ��������[�݂��Ȃ��B

�@�@2002�N�ɓ����Ă��A���W���[����͂��V�l�o���h�͂ǂ��������X�[�p�[�̕X�ԍۂɕ������킹�Ŕ̔�����锄��c��̑y�ؕi���̂܂�܂ɁA�N���ǂ�����Ă������ɂȂ鉹���A�k�ɝs�ˌJ��Ă���ɕω��͖����悤�Ɏv���A���]�Ƌ���21���I2�N�ڂ̃��W���[���ʖڂƍl���Ă����B

�@�@�Ƃ͂����A���́uA�@Thousand�@Friday�@Nights�v�����߂ăv���C���[�Ɉ��ݍ��܂������_�ł́A���̗\�z�ɂ͌��I�ȕϊv�͖K�ꂻ�������������B

�@�@�����A#1�wHold�@On�@Nothing�x�̃w���B�ȃ��_�����b�N�Ƃ������I���^�i�e�B���L���I�[�v�j���O�������́A

�@�@�u���`�P�Ȃ�n�[�h�R�A�n�̉��ɓ]���E�E�E�E�B�܂��n�Y�����������E�E�E�E�E�B�v

�@�@�ƁA�������]���o�������̂��B�Ƃ����̂��A2000�N�̉Ă�Legends�@Of�@Rodeo�̎�ɂ���Ď��吧�삳�ꂽ�~�j�A���o���ł���A�uSouth�@Atlantic�@Hymns�v�������A���Ȃ菫�������҂ł���American�@Rock�ȃo���h�Ƃ����F�������ɕ����Ă������炾�B

�@�@���̂�����5�Ȃ����g���b�L���O����Ă��Ȃ��A�uSouth�@Atlantic�@Hymns�v�̎��^�Ȃ͏��ɁwThe�@Flags�x�A�wSouth�@Dakota�x�A�wJesus�@Drank�@Wine�@And�@So�@Will�@I�x�A�wEverything�fs�@Alright�COK�x�A�wWe�fd�@Be�@Happier�@Here�x�ƂȂ��Ă���̂����A���̃A���o���̎��_�Ń��[�c�Ƃ����_���Ƃ��I���^�i�z����X�P�[���̑傫���������Ă����B

�@�@�u��吼�m�ւ̎^�́v�Ƒ肳�ꂽ�A�o���h�̏o�g�n�ł���t�����_�̂����������ɒ[�I�Ƀ^�C�g���Ƃ����悤�ȁA���̃f�����[�A���o���̓����[�X�̎��_�ŁA���̃N�I���e�B�̍����ɂ����킸�w�ǔ����邱�Ƃ͖��������B

�@�@����Legends�@Of�@Rodeo�ƁA���ƂȂ�Roots�@Rock��Country�@Rock�̃C���f�B�o���h�ɂ��肪���Ȗ����������O���[�v���������J�n�����̂�1990�N�㒆���B�y���G�ꂽ���A�썑�t�����_�B�̓p�[���E�r�[�`�Ƃ����X�Œa�������R�[�X�g�o���h�ł���B

�@�@�����C�ݒn���ł����C�݂̃o���h���ɂ͐��������ė���A�Ƃ܂ł͂Ȃ��Ă��Ȃ��B���A�t�����_�̖��邳�������f�B�ɖ��������ł͂Ȃ����A�����Ƒ��������T�E���h��ɂ��Ă���B�X�ɁA�t�����_�̃A�����J�����b�N�̃o���h�ɑ���������L���b�`�[���͗�Ɉ�킸���˔����Ă���o���h�ł�����B

�@�@���������́ALegends�@Of�@Rodeo��Byrds�ɓ��ۂ�������悤�Ȗ��O�ł͂Ȃ��ARecess�@Theory�Ɩ����A�t�����_�B�ʼn��t���������Ă����炵���B�����Ƃ��A�A���_�[�O���E���h����̎����́A���W���[�E�f�����[���������̌��i�K�i2002�N5���j�ł̓I�t�B�V�����ɂ͔��\����Ă��Ȃ��B����Ď����ƂȂ�f�ނ����Ȃ��̂����X�h�����B

�@�@�t�����_�̃C���f�B�ňꑫ��ɖ��������A���R�[�h�f�����[���ʂ������I���^�i�e�B����n�[�h�R�A�p���N�|���ԓI�ɂ�Emo�ƕ��ނ��Ă���炵�����|�o���h��Strongarm�AVacant�@Andy�fs�A

Shai�@Hulud�Ƃ�������y�O���[�v�ƃN���u�T�[�L�b�g�����ȂĂ����B

�@�@����ƁA�����ɗ���3�̃o���h���W�܂��āAFuther�@Seems�@Forever�Ƃ����A�N�[�X�e�B�b�N�����̑��ʂȃp���[�|�b�v�O���[�v�������B����Futher�@Seems�@Forever�Ƌ�����1999�N��6�ȓ���~�j�A���o���́uFrom�@The�@27th�@State�v�\�B

�@�@Recess�@Theory�͌㔼��3�Ȃœo��B�wChecklist�@Before�@Chicago�x�A�wTonight�CThis�@Three�@Hour�@Drive�x�A�wOh�@Dateless�@Morn�f�x�̋Ȃ͂ǂ���܂��܂��ȃC���f�B�E�|�b�v���b�N�ł��������A�O����Futher�@Seems�@Forever��3�Ȃ̕������ΓI�ɏo�����ǂ��̂ŁA�����ꏟ���ȃf�����[�ł���A�����ȂƂ���B

�@�@�w�ǎ��������āA���吧��̒P�ƃf�����[�A���o���uThey�@Would�@Walk�@Into�@The�@Picture�v�\�B�n���t�����_���ӂł͂��Ȃ�̕]�����悤���B�����A�A���o���������[�X���Ƀh���h���ƃ|�b�v�Ɉڍs��������Saves�@The�@Day�⓯���̃p���N�E�|�b�v�o���h��A�@New�@Found�@Glory�Ɣ�r����邭�炢�Ƀ|�b�v�ȃA���o���ł���悤���������A�M�҂͂��̃A���o���͖����B

�@�@�ǂ����ASaves�@The�@Day�ɋ߂��A�h�L���b�`�[�ň�{���q�ȃp���N�|�b�v�������悤�����AWeezer�ɂ��Ă�Green�@Day�AGet�@Up�@Kids�Ƃ������p���[�|�b�v�^�p���N�E�|�b�v�iEmocore�Ƃ�Emo�@Pop�ƋߔN�͌����Ă���j�͈����Ȃ��̂����A���b�N�����[���Ƃ������킢�Ɍ����邫�炢������B

�@�@���Ȃ��Ƃ��M�҂ɂ́A�P�Ȃ锚���n�R�}�[�V�����\���O�ɉ߂����AReal�@Rock�@n�@Roll�Ƃ͂��܂芴���邱�Ƃ��ł��Ȃ������̉��y���B�����Ă��Ċy�����̂����A�O����̂����������ԐS�Ɏc��Ȃ��̂��A�����������E���g���E�|�b�v�ł���Ȃ���y���P���ɃA�b�v�r�[�g�����ʼn����T�E���h�́B�H�Ɉ�������o���Ē������ɂ͗ǂ����y�����A���������I�̉������������o�����Ƃ��炠�܂肵�Ȃ��Ȃ邭�炢�ɁA��ۂ������̂��B

�@�@��͂�A���b�N�����[���̃_�C�i�~�Y���|�ɋ}�Ɛ[�݂Əd�݂ɏa�݁A�����Ė������Emo�ł͂Ȃ��A�{���Ɋ���̘U���������y�B���ꂱ���^�̃��b�N�T�E���h���낤�B�P���������A�F�X�ƃ^�C�v�̈Ⴄ�i���o�[���A���o���Ɏ��^����̂��ǂ��A�Ƒ�ʂ���̂ł͂Ȃ�����ǁA��͂�I�n�p���N�Ń��C�g�|�b�v�ł̓C���p�N�g�͔��߂��Ă��܂��B

�@�@�ƁA�b���E�����Ă��܂��Ă���̂ŁARecess�@Theory�ɋO�����C�����悤�B���̖��O�Ŋ������Ă�������́AEmo�@Pop�o���h��Futher�@Seems�@Forever�Ƌ����̃A���o���\������A���̃t�������O�X���G��&�p���N�E�|�b�v���ȁuThey�@Would�@Walk�@Into�@The�@Picture�v�ł��������߁A���̃o���h��Saves�@The�@Day�̂悤�ɏc�����{���p���N�E�|�b�v�Ƃ��Čp�����Ă������A�܂���Futher�@Seems�@Forever�̃��[�h���H�[�J���ł���Chris�@Carraba���������̈Ⴂ�̂��߂��o���h��E�ނ��A���A�N�[�X�e�B�b�N�ȑ@�ׂ������߂��|�b�v���b�N�E���j�b�g��Dashboard�@Confessional�Ɠ��l��Acoustic�@Emo�̕������Ɉڍs���Ă������ƁA���R�Ƃ����\�z�𗧂ĂĂ����B

�@�@���A2000�N�ɁA�˔@���̂�Legends�@Of�@Rodeo�ɕύX�������[�X���ꂽ�uSouth�@Atlantic�@Hymns�v�ł́A�m���ɃA�N�[�X�e�B�b�N�Ń����f�B�A�X�Ƃ���Dashboard�@Confessional�Ƃ̋��ʍ��͌���ꂽ���̂́A���{�i�I�ȃA�����J���E�T�E���h���W�J����Ă��āA��������Z���������̂��B

�@�@Recess�@Theory����Legends�@Of�@Rodeo�i�ȉ�LOR�j�ւ̃O���[�v���ύX�ɂ��A�t�����_��Emo�@Rock�V�[���̒�^�ɉ����Č����Ɋ������Ă����H������̒E�p��}��N���܂ɂ����悤�Ɏv����͕̂M�҂������낤���B

�@�@�e�Ɋp�A����܂ł̃p���N�E�|�b�v���C�N�ȃG���E�|�b�v�H������Modern�@Rock��Adult�@Rock�̖{�i�h�ɓ]����LOR�́A���Ȃ�n�[�h�ȃ��C���E�X�P�W���[�������Ȃ��悤�ɂȂ�B

�@�@����ɓ����X�ŁA���Ɩ�Əꏊ��ς��ă��C�����s�����Ƃ�����ł������Ƃ����B���ׂ̃G���A�A�W���[�W�A�B�o�g�̃o���hHootie�@And�@The�@Blowfish�����H���Ă����悤�ɁA�e�Ɋp�M�O�𑱂��A�ǂ����t������B������CD�����Ŕ���A�Ƃ������̍������𑱂������ʁA�uSouth�@Atlantic�@Hymns�v�̓~�j�A���o���̃C���f�B�ՂƂ��Ă͑����ȍD���тƂȂ�7�C000���ȏ��Ƃ��ċL�^���邱�ƂɂȂ�B

�@�@���̃L�����A���̐��ʂɒ��ڂ�������̃��[�x�����_���2001�N�Ɏ��������A�ŏI�I��MCA�@Records��LOR���l���B2002�N4���ɁA���̃��W���[�E�t�������O�X�ł���uA�@Thousand�@Friday�@Nights�v�������[�X����B

�@�@�v���f���[�T�[�y�уs�A�m���v���C���A�o�b�N�R�[���X�������Ă���̂��ADaniel�@Cage�ł���BDaniel�͖k���ɂ��Z��ł������Ƃ̂���T���t�����V�X�R�o�g�̃V���K�[�E�\���O���C�^�[�ł���A���g��MCA�@Records����2000�N�ɁuLoud�@On�@Earth�v�Ƃ������_���n�̃A�����J�����b�N��������[�X���Ă���B���ɂ̓o�b�N���H�[�J����1���A�n�[���j�J��1���̃Q�X�g�v���C���[���Q�������Ă��邾���̂�����܂�Ƃ����Ґ��ł���B

�@�@Daniel�̃\����͂��܂蔽���Ȃ������A���o�������A���e��1980�N��̃T�E���h�����������E�悤�ȃA�_���g�ȃ��b�N�ł���A���H�[�J�����ア�̂ƃ����f�B�����X����Ȃ��_��ʂƂ��Ă������Ȃ���i�ł���B

�@�@�{�l�̃A���o����������LOR�̃A���o���ł̎d������ɗǂ����ʂƂȂ��Ă���͔̂���Ƃ܂ł͌��i�K�ł͂����Ă��Ȃ����A�e���p�ADaniel�@Cage��LOR�̋����v���f���[�X�őn�삳�ꂽ�t�������O�X�́A�O��̃~�jCD���X�ɓ��e��Z�����A���W�������A�����J�����b�N�̉���ƂȂ����B

�@�@�I�t�B�V�����T�C�g�ɂ��X�e�C�g����Ă��邪�ALOR�͊m���ɃX�^�[�g���_�ł�Dashboard�@Confessional��Futher�@Seems�@Forever�A������A�@New�@Found�@Glory�̂悤��Emo-Punk�@Pop�ł������B����Ɉ٘_�͖����B

�@�@���ALOR�͖{��ŁA�������������Ƃ��̈�o���̉�������Ă��������y�I��Saves�@The�@Day��Weezer�̊������̋�������|�b�v�E�p���N������i����American�@Roots��͂T�E���h��Ǝ��ɔ��W�����Ă���B

�@�@Emo�Ǝw�E�����A������A�Ǝv�킴��Ȃ��悤�ȃn�[�h�R�A�̖��c�̂���#1��2001�N�ɗ������ʂ�����Saves�@The�@Day�����グ�����ȃp���N�E���b�N����#5�wBartender�x���������邯��ǂ��A�K�x�ɃA�[�V�[�ŁA�d�݂̂��鉹�y��������ɍ��t�������T�E���h�͕���������A�A�����J�����b�N�ł���B

�@�@Counting�@Crows�ACollective�@Soul�Ƃ��������W���[�̃A�����J�����b�N����A���}�C�i�[��Marathon��Michael�@McDermott�̃����F���܂ŁA�����I�ɂ͓o��߂ꂻ���ȑ�^���b�N�o���h�̓o��ł���B

�@�@�]�k�ƂȂ邪�ADashboard�@Confessional�͂���܂�SSW�T�E���h��Emo�@Rock�Ɠ��قɗZ���������A�ؖڍׂ����A�N�[�X�e�B�b�N�E�|�b�v��Nj����Ă���̂ŁA�Ǝ����Ƃ����_�ł�LOR�ɗ�������̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�B���̃o���h�͋@�����Ή���Љ�����B

�@�@���āA���b�N�X����藧�Ăėǂ����Ȃ��A�����������Ƃ����Collective�@Soul�ƃV���N�������������i�j�A���t�͂܂��܂��r���ł���B�܂��\���O���C�^�[�Ń��[�h���H�[�J���X�g��John�@Ralston�̃��H�C�X�͂��Ȃ�̃w���e�R�ȕȂ�����A�p�t�H�[�}���X�����ŕ]������A�����͔h�Ƃ͌�����B�h������Jeff�@Snow���x�[�X��Steven�@Eshelman���͗ʂ͊�����~���[�W�V�����Ȃ̂ŁA�܂����ꂩ�炾�낤�B

�@�@���A�L�����A�I�ɂ̓|�b�Əo�̐V�l�ł͂Ȃ����߁A���t�ɂ��Ă��Ȃ̑g�ݗ��ĕ��ɂ��Ă��A��肳�ƍI�݂�������A���ɏ��悤�ȑe�G���͊������Ȃ��B�p���N�E�|�b�v�̃o���h�̂悤�Ƀp���[�ƋC�ʼn�������A�떂�����Ƃ����蔲���͂��Ă��Ȃ��A���W���[�V�l�ł���B�����������_��Counting�@Crows�̃f�����[�����v���o������B

�@�@���x���q�ׂ����A�������b�N�i���o�[�ł���A�I���^�i�E�w���B�l�X�ƃn�[�h�R�A�̎c�Ƃ����グ����Ɋ�����悤�Ȋ낤���̂���#1�wHold�@On�@Nothing�x����A���o���͎n�܂�B�D�ӓI�ɒ����ƁASouthern�@Hard�@Rock�Ƃ������C���h�����V���E�g�ꔭ����X�^�[�g���邱�̃n�[�h�i���o�[�Ɋ����邱�Ƃ��o���邪�A���Ȃ菗���I�Ȗ������H�[�J���Ƃ��\��������John�@Ralston�̒��q�̊O�ꂽ�悤�ȉS����������A���I�[�v�j���O�Ƃ��Ă͕s�K�ȃi���o�[�̂悤�Ɏv����B�S�̂̃C���[�W�𑐑n����Emo�ƌ�������Ă��܂��댯�������邩�炾�B���ۂɁA�M�҂������Ȃ肩�������Ƃ����B

�@�@�m���Ƀ��b�N�����[���̃_�C�i�~�Y���͑��݂��邪�A�S�҂����������Ȃœ��ꂳ��Ă�����A�I���^�i�E�n�[�h�R�A�̃o���h�Ƃ��đ����������ɈႢ�Ȃ��B�A���A�S�̗̂����������炷��ƁA�����������S���S���̒@���t����i���o�[��1�Ȃ͑��݂��������K���낤����A���������݂ł͌��\�s���I�[�v�j���O�Ƃ��Ă���Ȃ�ɕ]�����Ă��邪�B

�@�@�������A#2�wAmerican�@Love�x�`#3�wCrazy�@Eight�x��#1�ւ̕s���͊��S�ɐ@���邱�ƂɂȂ�B

�@�@Everclear��Art�@Alexakis�̂�≹���̑���Ȃ����H�[�J���ɉ����ƂȂ����Ă���John�̃A�E�J�E�y���ƃh�����̃��Y���Œn���ɃX�^�[�g���邪�A�A�N�[�X�e�B�b�N�ƃG���N�g���b�N�̃��b�N���Y��������Ƀ_�C�i�~�b�N�ɐ���グ�Ă������b�N�i���o�[��#2�́A�ƂĂ�����̗ǂ��|�b�v�ȃA�����J�����b�N�B

�@�@�A�N�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̃��t���ƂĂ�����ȃ|�b�v���b�N�`���[���ł���#3�ł́A�m�X�^���W�b�N�ȃn�[���j�J���������ꂽHeartland�@Rock��f�i�Ƃ�����A�[�V�[�Ȉ��芴������BModern�@Rock�Ƃ��������A����#3�ɂȂ�ƁA��������Roots�@Rock�i���o�[�ƕ��ނ�������K�����Ǝv���B�����f�B���ƂĂ��R�}�[�V�����Ȃ̂ŁA���@�Ɉ����|�������悤��John�̃��H�[�J�����ŏ���#2�ł̓~�X�}�b�`�Ɗ����Ȃ����������A����Ɋ���Ă���B

�@�@#4�wSaint�@Street�x�ł́A�}�V���h�����̂悤�ȉ��o���̃X�l�A���d�݂Ɍ����邪�A�암�̔S���͂�90�N��^�̃��b�N�Ə�肭�|�����킹���u���[�W�[�ȃX���[�i���o�[�����Ƃ��o����BDaniel�̃s�A�m���ǂ��B�����Ƃ��Ă��̃X���[�e���|�Ȉ��̂��ʂ��Ă���B

�@�@#5�wBartender�x�͐�ɋL�����悤�ɁAPunk�@Pop�n�̃A�b�v�r�[�g�i���o�[�ł��邯��ǂ��A�M�^�[���o�g�n�̓암�̃o�b�N�O���E���h�f���Ă��A�y���Ȃ����̃|�b�v�p���N���ȃ��P�N�\�ȉ��o���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��BGeorgia�@Satellites�̂悤��Southern�@Rock��Modern�@Rock�̋��E���Ɉʒu����悤�ȃ��b�N�i���o�[�ł���B���������A�n�ɑ����蒅����A���[�c�B�Ȕ������o���萶���邱�Ƃ����҂ł���NjȂł���B

�@�@�Ȃ̑�̂܂܂ł͂Ȃ����A#6�wBaltimore�@Blues�x�̓T�U���E�u���[�X�̉e����������L���b�`�[�Ŏ₵���ȁA�������A���[�i���b�N�̂悤�ɃS�[�W���X�ȃo���[�h�Ɏd�オ���Ă���B�����������������Ƃ����s�A�m���s����ɒ@�����o���[�h���G���E�|�b�v�ȃo���h�ł͉��t���Ă���Ȃ����A���t���̂��o���Ȃ����낤����A���̐^���̃G���[�V�������l�܂����o���[�h��LOR�̓Ǝ��̃J���[�������邱�Ƃ��o����Ǝv���B�㔼�ł��Ȃ�A�h���u�I�ȃ��H�[�J���ƃC���X�g�D�������^���̃o�g����������̂́A��͂�암���b�N���ۂ��B

�@�@�B��A�O��́uSouth�@Atlantic�@Hymns�v����Ď��^���ꂽ�i���o�[���A#7�wThe�@Flags�x�ł���B�A�N�[�X�e�B�b�N�ȕ��͋C��S�̂ɓZ���t�����Ȃ�����A�s�A�m�����������b�N�r�[�g���R�}�[�V�����ɒe���o�����̃`���[���B�o���h�̐V�����ے����邩�̂悤�ɉ������Ē���̃A���o����1�ȖڂɎ��^����Ă������A�܂��Ƀt�����_�̃X�e���^�C�v��Punk�@Pop����̉�E�������悤�ȃi���o�[�ł���B���̓K�x�̓y�̓������A1980�N��ɂ͑��݂��A90�N��̃��W���[����قڏ��ł��Ă��܂������b�N�̗v�f�Ȃ̂��B

�@�@�D�L���w���B�ȃM�^�[���t�ƗJ�T�ȃn�[���j�J�̂��˂�Ŏn�܂�#8�wLong�@Road�x�́A#4�̂悤�ȃu���[�X������u���[�W�[�ȃ`���[���ɂȂ邩�Ǝv���Ă���ƁA�\�z�������ɗ���A�~�f�B�A���A�b�v�̑����Ń������R���b�N�Ȕ������������b�N�i���o�[�Ƃ��ēW�J���Ă����B��������������̓���g������Emo�ƌĂԂ̂��낤���B�m����Emotional�ȊÂ��̂���i���o�[�ł��邯��ǁB

�@�@�u���[�X�F�̂���̂͂ނ��뎟�̃g���b�N#9�wDevil�CStarted�@Rock�@And�@Roll�x�ł���B�n�[���j�J�����������k���A�n�����hB3�T���v�����O��s�A�m�܂ŃX�D�C���M���O�ɗ���ł���A���[�c�i���o�[�̏d����������B���̋Ȃ͂������S�ɓ암���b�N�̕��ՓI�Ȃق됌���i���o�[�ł��낤�B

�@�@12�Ȃ̂����A�B��John�@Ralston����|���Ă��炸�A���[�h�M�^���X�g��Nathan�@Jezek�̃y���ɂ��#10�wNothing�@Better�@To�@Do�x�͗͋����p���`�̌��������b�N�`���[���ł���B2����㔼�ň�U�t�F�C�h�A�E�g���A�u�����A�p���N�E�|�b�v�o�g�̃o���h�炵���Ȃ��B�v�Ǝv�킹�Ă����A�����ɃR�[���X�������t�F�C�h�C�����A���ꂩ��u���b�W��2���߂������Ƃ���2�i�\���̍\���̓��j�[�N�ł���B����������Emo�@Punk�i���o�[�������Ƒދ��ɂȂ邪�A���Ȗ��Ƀg���b�L���O�����ƃA���o�������������Ă����̂ŁA�A�N�Z���g�Ƃ��ėǂ��B

�@�@���X�g2�ȁA#11�wTravel�@And�@Trust�x�A#12�wStandard�@Life�x�͂ǂ�����A�N�[�X�e�B�b�N�Ȃ������Ƃ����i���o�[�ł���B���ɁA��̘U������#12���A�A�N�[�X�e�B�b�N�ȒW�X�Ƃ����|�b�v�i���o�[����A�p���t���ȃ��b�N�r�[�g�����ւƕώ����Ă����Y�傳�́A�암�̃o���h�Ƃ��Ẵ^�t����#1�Ƃ͈�������ʂ��猩���Ă����悤�ŁA�����[���B

�@�@#11���{�g���l�b�N�M�^�[�̂悤�ȓd�C�M�^�[�̔P��������������A�q�̓I�ȃA�N�[�X�e�B�b�N�Ȃł���A���̃o���h�Ƀ��[�c�̖��킢�����������Ȃ��B

�@�@����ɂ��Ă��A�܂�����ǂ��o���h�����A�����ă��W���[�ł͔���Ȃ��悤�ȃo���h���o�������B��킭�Δ���ė~�����̂����A�v�����[�V����������������ɂ���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�u���C�N�͓���Ǝv���B

�@�@�\�Ȃ�A���W���[�ŗǎ��ȉ��y�͔���Ȃ��Ƃ���21���I�̘g�g�݂��Ԃ����炢�Ƀq�b�g���ė~�����B

�@�@�܂��A���̕������Ȃ�A�C���f�B�ɍĂї����悤�������܂ł��t�������邯�ǁB�E�E�E���ăf�����[��������̃o���h�Ɏ��炾�A�������ߊϓI�ł́B�i��j����A�撣���ăv���`�i�f�B�X�N���l�����Ă��炢�����B�@�@�i2002�D5�D5�D�j

�@�@Graham�@Colton�@/�@Graham�@Colton�@�i2002�j

�@�@Graham�@Colton�@/�@Graham�@Colton�@�i2002�j

�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�@�@Rock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�@�@Acoustic&Modern�@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here

�@�@�����ARoots�@Rock�Ƃ�Alt�]Country�ƌĂ�Ă��鉹�y�́A�ǂ̂悤�ɗǎ��ł����݂̃��W���[�E�V�[���Ŏ��Ě������͍̂���낤�B����ŁA���S��Country�ɂȂ�ƕč��ōł������Ȏs�ꐫ������ATop100�̃A���o���`���[�g�ɂ��p�ɂɃ����L���O�����A���o���͌�𗧂��Ȃ��̂����B�������Ȃ���ATop40�@Country�����̉��y�̓��b�N�E�~���[�W�b�N�Ƃ͂ǂ��ɂ��ĂׂȂ��B

�@�@�ǂ����Ă����L�����X�i�[��͂ނɂ́A������x�̌���I�ŁA�A�[�o���ȃe�C�X�g���A������������b�N����J���g���[����E�F������K�v�����邾�낤�B1980�N��Ƃ͈قȂ�A1990�N��2000�N��̃V�[���ł̓��b�N�Ƃ��ă��[�c���y���u���C�N������ɂ́g�Z���h�`���^�y�����y�������������T�E���h�ŏ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�����ł���B

�@�@�܂��A1980�N��ɔ��ꂽ�A�[�e�B�X�g�������ꏭ�Ȃ��ꂻ���ł���������ǂ��A21���I�̃}�[�P�b�g�ł͂���w�̃��f���C�g���ꂽ���[�c�T�E���h���K�{�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��B����́A1990�N���10�N�Ԃł���Ȃ�ȏ�Ƀ��W���[�V�[���ōD���т��c���������h�ȃA�����J�����b�N�̍�i��U��Ԃ��Ă݂�ƁA��͂��ʂ����Roots�@Rock�Ƃ��������A���[�c�������ꂽ�|�b�v�E���b�N�ł��������Ƃ��ؖ��̕�J�����Ă���B

�@�@Counting�@Crows�uAugust�@And�@Everythig�@After�v�ACollective�@Soul�uHint�CAllegation�@And�CThings�@Left�@Unsaid�v�AGin�@Blossoms�uCongratulation�@I�fm�@Sorry�v�AThe�@Wallflowers�uBringing�@Down�@The�@Horse�v�AHootie�@And�@The�@Blowfish�uCracked�@Rear�@View�v�AMatchbox�@20�uSomeone�@Or�@Yourself�@Like�@You�v�B

�@�@�����������~���I���Z���[���y���������A���o���́A�y�L�����[�c�E���b�N�Ƃ������ʂ��L���Ȃ���A�s��I�ȃX�}�[�g�Őe���݈Ղ��}�C���h�ȃ|�b�v�Z���X�����˔����Ă���BRoots�AModern�AAdult�@Alternative�Ƃ����l�X�ȃW��������Z�������N���X�E�I�[���@�[�E�~���[�W�b�N�Ƃ��Ċ������݂��A�����J�����b�N�������������A���o���ɂ͙z�Ƃ��đ��݂���B

�@�@���X�ƑO�u����Ԃ��Ă��܂������A��������������Q�ɉ�����˔\��������ꖇ�̃A���o�����A�e�L�T�X�̓_���X����͂����B����Љ��Graham�@Colton�Ƃ����~���[�W�V�����́A�܂��܂�������������ǂ������I�ɑ剻���������ȉ\�����߂Ă���B�Ƃ������A���̃��b�N�E�����X�^�[�ƂȂ��З����ɂ��̃f�����[�ՂŎ����Ă�����̂��B

�@�@���݁A���́uGraham�@Colton�v�͎��吧��ł���A���̃l�b�g�V���b�v�ł��i�����Ƃ��ĉ������Ă��Ȃ��B�܂��ɂ܂��܂����ꂩ��̐V�l���B���A�B�ЂƂ̓_�������A���ɐV�l�ɂ��Ė��Ղ�n�����Ă��܂����A�ƒf���ł���̂����E�E�E�B���X�c�O�ł͂���B

�@�@�Ⴆ�AThe�@Wallflowers�̗B��̖��Ղł���uBringing�@Down�@The�@Horse�v��1�Ȗڂ�2�Ȗڂ��A�S�~�N�Y�A���o���ł���3���ڂ́uBreach�v�Ɏ��^����Ă�����2�Ȃɍ��������Ă����Ƃ�����A�ǂ��ɂ������܂ň�ۂɎc�閼�Ղɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�Ɏv����B

�@�@�wOne�@Head�@Light�x����w6th�@Avenue�@Heartache�x�̘A���������Ȃ��`���ɑ��݂��Ă��邩�炱���A1st�́uWallflowers�v�ő�n�Y�������o���h����C��400������q�b�g��Ƃ��ẴC���p�N�g��^�������Ƃ́A�����Ė��z�̗ނł͂Ȃ����낤�B

�@�@��������������ƁA�k�����[�c�o���h��Loosegoats��1999�N�ɔ��\����2���ڂ̃t�������O�X�uPlains�CPlateaus�@And�@Mountains�v���ǂ��ɂ����ЂƂ��[�c���b�N�A���o���Ƃ��ď����s�ǂȂ̂́A�J�n2�Ȃ́wAdversity�x�ƁwCasillero�@Del�@Diablo�x���A�����ɃN�\�n��Pearl�@Jam�ɕ�����I���^�i�i���o�[�ł��邩�炾�낤�B�����������Ȃ�2�A������ƁA�ǂ��ɂ��A���o���S�̂̕��͋C�����Ȃ��Ă��܂��B�����܂ł��A���[�c���b�N�̃A���o���Ƃ��đS�̂𑨂��Ă����ꍇ�����B

�@�@���̂悤�ɁA2�̑ΏƓI�ȃA���o���������Ă݂��B�����ΏƓI���Ƃ����ƁA�I�[�v�j���O2�Ȃ��ǂ��Ȃ������łȂ����Ƃ����_�ɉ��Ăł���B

�@�@�ŏ���1�Ȃ������������ȂŁA�ȍ~�͑S�R�����������Ă����Ƃ����A���o���͂ƂĂ������̂����ǁA��͂�`���ɗǂ��i���o�[���W�����Ă���A���o���́A���ΓI�Ɍ��Ĉ�ۂ��ǂ��Ȃ�X���ɂ���Ǝv���B

�@�@�g�O������āA�㔼�ő���h�^�C�v�̍�i�̕����A�g�O���ނ��ނ��ŁA���X�g�X�p�[�g�h�ȍ�i�����S�̂̕]���͍����Ȃ�̂́A���ʉ��y���A���o���Œ����ꍇ�A1�Ȗڂ���v���C����̂����ՓI�ȃX�^�C���ł��锤������A�v�����Ȃ����Ƃ��낤�B�ܘ_�A�I�n��т��đS�Ẵi���o�[���f���炵���A���o�������A�喼�ՂɂȂ�̂����B

�@�@�ŁA�����]���������Ƃ����ƁA����Graham�@Colton�Ƃ����Z���t�^�C�g���Ń����[�X���ꂽ1st�A���o���́A��2�Ȃ����c���7�ȂƔ�ׂ�Ƃ��Ȃ莿��������A�Ƃ������Ƃ��B���A3�Ȗڈȍ~�Ɣ�r������ł̒��x�̖��ł���Ƃ������Ƃ́A�����ł͂�����Əq�ׂĂ��������B

�@�@�P�ƂŒ������ꍇ�A#2�͂��ڗ�肷��Ƃ��Ă��A#1��#2������Ȃ�̃��b�N�i���o�[�ł���B���ҋ��ɁA�Ă�Wallflowers�́uBringing�@Down�@The�@Horse�v�ɋ[����ƁA�w6th�@Avenue�@Heartache�x�ƁwThree�@Marlenas�x�Ƃ����q�b�g�V���O���ɋ��܂ꂽ�wBleeders�x�̔@���n���ł��܂����ȃi���o�[�ɂȂ�Ǝv���B

�@�@�wBleeders�x�ƂĈ������[�c�i���o�[�ł͂Ȃ����A�q�b�g�Ȗ��ڂ̑O���ł͖��m�Ɂg�q���h�Ƃ��Ă����@�\���Ȃ��Ȃɗ��������Ă��܂��Ă���B

�@�@�������Ƃ��uGraham�@Colton�v��#1�wJessica�x��#2�wSave�@Me�x�ɂ����ěƂ܂�Ǝv���B

�@�@�ŏ��ɁAGraham�@Colton�̃f�����[�A���o������ɓ���A�ŏ���2�Ȃ������́A���ɋl�܂�Ȃ��}���12�h���o��čw�����Ă��܂����ƁA���X�Ȃ���T�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ𔒏悤�B

�@�@�܂��A�I�[�v�j���O�i���o�[��#1�wJessica�x�BJohn�@Mayer�����������T�U�������̃X�p�C�X�������āA�A���L���b�`�[�ɐ������悤�ȋȂ������B���_�����b�N�ƃ��[�c�e�C�X�g�̓������A�����W�B�����āA�I���^�i�e�B���̉e���T�����������f�B�ɂ�����B

�@�@�܂��A���ɓI�ɂ�Modern�@&�@Roots�@Rock�ƂȂ�d�������f�B���C������������b�N�i���o�[�ł���A����Ȃ�̐K�̌ł܂������邽�߈��芴�������Ȃ����������AWallflowers�́uBreach�v�ł̃A�����W�ƃX�R�A�������C�ɂȂ��ĔP��������s�Ⴊ�]���ɉ��߂Ă��܂��A�ۂǂ��`���[���ł���B

�@�@Southern�@Rock�̂������Ƃ������Â��d�����ڗ��������[�c�E�i���o�[�ƕ\����������K����������Ȃ��B�܂��A�����͖�����������ł͏^�ł��Ȃ����r���[��������B

�@�@���������A#2�wSave�@Me�x�ł��邪�A�����Southern�@Rock�̃A���L���b�`�[�ň��D�I�ȃ��C�����ł����߂����T�^�̃u���[�X�E���b�N���낤�B�R�[���X���Y�킾���A���������|�b�v�ł��邩�炵�āA����܂������Ĉ����Ȃł͂Ȃ��̂��B���ɁA�Ⴓ�̂̊Â��ƐL��������Graham�@Colton�̃e�i�[�E���H�[�J���͎v�킸����Y�Ă��ɂ͂����Ȃ����̃`���[���������Ă���B

�@�@���AAlternative��Southern�@Rock�̒��Ԃ̂悤�ȃ��[�c�i���o�[�ł��邽�߁A�����͂��ア�̂��B�������ɋ����M�^�[�̉��F�ƃX���C�h�E�M�^�[�̊|�������͑�D���Ȃ̂����A�����f�B�܂ňßT������ƕM�҂̍D�݂̍����ȍd�h�T�U���E�T�E���h������O��Ă��܂��̂ł���B���̓_�ŁA#2�͂�͂�����s�ǂ��B

�@�@����2�Ȗ��̊��z�́A�M�҂��匙����Elliott�@Smith�̈����_�|�u���r���[�Ƀ|�b�v�v�A�u�K�v�Ȃ��̂ɓD�L�����悤�Ƃ��ďd�����Ă邾���v�A�u�V���K�[�E�\���O���C�^�[�ɃI���^�i�T�E���h���ɗZ�������Ă���v�܂ł͓��B���Ă��Ȃ�����ǂ��A

�@�@�w���[�c���b�N�����_���T�E���h�Ɠ암�T�E���h�Ƃ����f�ށA�����ăI���^�i�e�B���Ƃ����B�����ŕs�����������Ă��܂����A���[���_���E���[�c���b�N�̃A���o���x

�@�@�Ƃ������f�����������ɂȂ��āA�v���C���[���~�߂������B�J���g���[�̉����ӎ��I�ɔr�����ă��W���[�w���̉��y����ڎw�����Ƃ����Ӑ}�͌����邵�]������������ǁA���̃T�E���h�ł͂Ȃ��E�E�E�E�A�Ƃ����̂������ȑ���ۂł������̂��B

�@�@�������A����3�ȖځwBest�@Thing�x�����r�[�A�㔼�g���s���Ɨ����Ă��܂����B���ꂭ�炢�O��2�ȂƂ͎�̈قȂ鉹�y���n�܂����̂��B

�@�@#3�wBest�@Thing�x����n�܂��U���́A�����Ȃ�Ȃ̎�����ɂ��邱�Ƃ���n�܂�B�A�N�[�X�e�B�b�N�ȃM�^�[�ƃE�B���c�@�[�E�s�A�m�����C���ɂ��ă����g�����̂悤�ȃT���v�����O�܂ʼn����ă|�b�v�ɂ����ăG���[�V���i���ɐ���オ���Ă����������~�f�B�A���E�o���[�h�ŁA�O���̂��܂����Ȉ�ۂ͐������ł��܂��B

�@�@����ɑ����Ȃ�G���L�M�^�[�̏�̈�������Ƃ����A�R�[���X�̓������Ƃ����A�f���炵���A�_���g�E���b�N���B

�@�@#4�wSummer�@Stars�x������˂��т��_�[�e�B�ȃM�^�[����n�܂�A�Â��I���^�i�I�W�J��\�z�����邪�A�C���g���M�^�[���t�F�C�h�A�E�g����Ȃ�A�A�b�v�e���|�ŃR�}�[�V�����ȃ��b�N�i���o�[�ւƕϒ�����B�ǂ��Ӗ��ŗ\�z���ꂽ�Ȃ��B�M�^�[�̃A�����W���암���̓D�L���ƁA�s�s�I�ȃX�}�[�g���̗����������悤�ȏd�S���Ԃ�Ȃ����S���������Ă����B���ꂱ���A���_���E���[�c�i���o�[�Ɖ]���悤�B

�@�@#5�wKilling�@Me�x�ɂȂ�ƁA�ĂуA�N�[�X�e�B�b�N�ȑ@�ׂ�����ꂽ�����E�ȃM�^�[���ܒe�����B�W���W���ƃR�[���X�E�p�[�g�ւƌ����Đ���オ���Ă������Ƃ��ȒP�ɗ\���ł���^�C�v�̋Ȃ�����ǁA���́g���h�����ɘa�܂��Ă����B�R�[���X��������̃X���C�h�M�^�[�ƃX�g�����O�X�܂ʼn����āAArena�@Rock�̃o���[�h�̂悤�Ɋ����I�ɉ�������u���b�W�͂܂��Ɉ����̂ЂƂ��Ƃł���B

�@�@�����ł����H�[�J���X�g�Ƃ��Ă��̂����Ƃ�Ƃ����e�i�[�E���H�C�X��Ƃ���Graham�̗͗ʂ����Ď�邱�Ƃ��\�ł���B

�@�@#2���瑬���A�x���A�����A�Ƃ����Ȃ����݂ɔz���Ă��邪�X���[�o���[�h#5�̎��͂܂����X�s�[�f�B�ȃ��b�N�i���o�[�������B#6�wAccident�@Of�@Youth�x�̓��[�O�̂悤�ȃs�R�s�R�ȃV���Z�T�C�U�[��#5�ł��g���Ă����A�������璮�����郉�W�I�̉��̂悤�ȃ��H�[�J���E�T���v�����O����������Ă��邪�A��������J�i�C�Y���ꂽ�l�H�T�E���h�������Ȃ��ōςރi���o�[�ł���B�Ƃ����̂́A�X���C�h�M�^�[�̓D�L�����X�R���Ɣ������y���ȉ��F�ƁA�X�g���[�g�ȃ��b�N�r�[�g���u���ȃ��b�N�i���o�[�Ƃ��Ă��̋Ȃ����藧�ĂĂ��邩�炾�낤�B

�@�@�����ɂ��X�g�����O�X�����b�N�̑�햡��グ�邽�߁AELO��A�z�����悤�ɐU��ăA�����W����Ă���B

�@�@#7�wWaiting�x�͑������̂��肻���ȕ������R�[���X����X�^�[�g���邪�AA�����ł͔S���암���b�N�̂��˂�����o�����A����̓_�[�g�ȃT�U���E���b�N�ɂȂ�Ǝv�킹�Ă����āA�R�[���X�����ł́A�܂����ϓ]����B�n�[�h���b�N�̃p���[�o���[�h�Ƃ��ʗp����悤�Ȃ����Ă�Ƃ����R�[���X���d�˂܂���A�����������f�B���ɍL���āA���Ղ̃_�[�e�B�ȃ����f�B��Y�ꂳ���Ă��܂��悤�ȃ��b�N�o���[�h�Ŏ������Ă����B����āA�㔼�̃R�[���X��������Ԉ�ۂɂȂ�i���o�[�Ƃ��ė��������Ă���B

�@�@�h���X�e�B�b�N�ȃA�����W�������t���Ă��ꂽ���#8�wThis�@Time�x�͈�]���Ėw�ǃA�N�[�X�e�B�b�N�M�^�[�����ŐX�Ƒ~���炳���t�H�[�L�B�Ȋ��G�̉̂ƂȂ��Ă���B�o�b�N�R�[���X�́u�������v�Ƃ����ꏊ�Ńn�[���i�C�Y����A���グ�Ă���邪�A�V���K�[�E�\���O���C�^�[���̒e�����i���o�[����{�ƂȂ��Ă���B�����܂ŁA�A�N�|�X�e�B���N�������������t���[�`���[���Ă������̂́A����قNJՂ��ŔM���i���o�[�����グ��Ƃ́A8�Ȗڂ܂ł̑g�ݗ��Ăł͗\���������Ă��Ȃ������B

�@�@�Ō��#9�wWaking�@Up�x���ѐF�̓A�N�[�X�e�B�b�N�ȃM�^�[���C�����ǂ��V���b�t�������Ă����i���o�[�ł��邯��ǂ��A����̕����܂܂��M�^�[�ɂԂ��ĕ\������#8�Ƃ͈قȂ�A�������������N�[�������M����B5���߂������Ȃł���A���ӂ̃e���|�ƃ����f�B�̕ύX�𐏏��ɐ��荞��ł���B���ɂ̓��b�N�̂�������Ƃ����r�[�g�Œ��˂�p�[�g�����݂��邪�A����ɗ���Ă���̂͗�Âɑg�ݗ��Ă�ꂽ��捂��ł���悤�Ɋ�����B����ɂ��Ă��ǂ�����グ��ꂽ�i���o�[�ł���B1�Ȓ���������2�`3�Ȃ��Ă��܂����悤�Ȋ��o�ɕ߂���Ă��܂��B

�@�@Graham�@Colton��2002�N�ł܂�20�̎�҂ł���B�m���ɁA�Ⴓ�͊����邯��ǂ��܂���20�Ƃ͑z�������ɂ��Ȃ������B����I�ɂ�1990�N��̃O�����W�E�I���^�i�w���B�l�X�̖z���x�o�����Ă������ゾ�낤����ǂ��A�I���^�i�e�B������̉e���͖`����2�Ȃł��f����݂̂ł���B

�@�@�I�N���z�}�B�̓I�N���z�}�E�V�e�B���܂�ň炿�����s�B���e���A�}�`���A�o���h���������Ă����̂ŁA���e�̃o���h�����t���鉹�y���Ĉ�����o�������B

�@�@�u�l�́A�e���̃o���h���J���@�[���Ă����Ȃ�S�Ċo���Ă���B�w�ǂ�80�N��̃u���e�B�b�V���E�C�m���F�[�V��������̃i���o�[�������ˁB������̂��ĉS���o�����B�v

�@�@12�ɂȂ�ƁA�J�𐁂��r���O�����W�̗��������������ƁAKinks�ATom�@Petty������Byrds�Ƃ����w���B���b�N�Ƃ͖��W�ȃA�����J�����b�N�̗��ƂȂ�A�J���@�[�E�o���h���n�߂�B

�@�@18�ɂȂ��āA�e�L�T�X�B�̃_���X�ɂ���상�\�f�B�X�g��w�ւƓ��w����B�����ŁA�ނ̓v���̃~���[�W�V�����ƂȂ邱�Ƃ����ӂ��A�w�Z�̕��͂������̂��ŁA�n���̃o�[��i���X�ʼn��t�����n�߁A���Ԃ̂��鎞�͓Ɛg���łЂ�����쎌��Ȃɗ�ށB

�@�@�u���[�����C�g���O�o����̂�҂��Ă��āA�A���Ă���܂ŐQ�H��Y��ċȑn��ɗ���̂��B�v

�@�@��Graham�͐U��Ԃ��Ă���B

�@�@���������w�͂̍b�オ�����Ă��AGraham�̓_���X�ւƉz���Ă��Ă���1�N���o���Ȃ������ɁA�C���f�B�̃N���u�V�[���ł͂��Ȃ�̐l�C����悤�ɂȂ�B�����ŁAGraham�͖{��̃v���f���[�X��S������Cary�@Pierce�Əo����ƂɂȂ�B

�@�@Cary�@Pierce��ǂ��m��Ȃ��Ă�Cary��Jack�@O�fNeill�Ƒg��ł����f���I�O���[�v�ł���Jackopierce�Ȃ�o���Ă���l�������̂ł́A�Ǝv���B���W���[��A&M�ɐ����̃A���o�����c���Ă��āA5�N�ȏ㉹�����������A�N�[�X�e�B�b�N�E�|�b�v��2�l�g�̕Њ���ł���B���[�c�ȓy�L�������A�A�[�o��&���_���ȃt�H�[�N���y�����t���Ă����o���h�ł���A�ǂ������Ή��y�����L���A�����Ӗ��Œ��r���[���B

�@�@Carry���g��2000�N�ɁuYou�@Are�@Here�v�Ƃ������_���E�|�b�v���b�N�Ȃ��܂�����ۂ������A���o�����o���Ă���B�ނ炵���łɂ���ɂ��Ȃ�Ȃ��Ǎ�ł���B

�@�@�Ƃ܂�ACarry�ƈӋC��������Graham�@Colton��2001�N�ɔނƃX�^�W�I���肵�A�{��uGraham�@Colton�v�̘^���ɓ˓�����B�{�i�I�ɉ��y�������n�߂Ă���1�N���X�Ń��W���[�E�A�[�e�B�X�g�ł�������Carry�ɍ˔\��F�߂�ꂽ�̂�����A�f���ɗ_�߂����B

�@�@���ACarry�@Pierce���v���f���[�X�������߁A�s��I�ȃ��b�N�̕����c�Ƀ��[�c�T�E���h�𗽉킵���A�����W�̃A���o���ɂȂ��Ă��܂������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��BCarry�̎�r�ŃA�N�[�X�e�B�b�N�ȑ��ʂł͐������Ă��邪�A�y�̍����F���ɍ~��|���邱�Ƃɂ͌����ď\�S�Ȑ��ʂ����߂Ă��Ȃ��̂ł́A�Ǝv���B

�@�@�܂��A����͕M�҂̎�Ȃ̂����E�E�E�E�E�B

�@�@���R�[�f�B���O�ɂ�Carry�@Pierce�����H�[�J���A�M�^�[�A�x�[�X�A���Ղƃ}���`�v���C���[�U������đS�ʋ��͂��Ă��鑼�A2000�N�Ɋ����H���̃A�N�[�X�e�B�b�N�o���h���烍�b�N�ɕύX���A�wEverything�@You�@Want�x��S��No�D1�q�b�g������Vertical�@Horizon�̃x�[�V�X�gSean�@Hurley�����́B�����Ēn���_���X�̃��F�e�����E���[���h�~���[�W�b�N�E�O���[�v��Brave�@Combo�̃h���}�[�ő��ɂ���������̃Z�b�V��������L����AMitch�@Marine�����o�b�N�A�b�v���Ă���B�Ȃ��A#8�wSave�@Me�x�̒e�����i���o�[�̂݁A�v���f���[�T�[���قȂ�Brian�@Turton�Ƃ����~���[�W�V��������|���Ă���B

�@�@���̃A���o���̎��^�Ȃ�Colton���P�Ƃŏ����グ���̂�1�Ȃ������A�w�ǂ����v���f���[�T�[��Carry�@Pierce��Brian�@Turton�Ƌ��삵�����̂��B#2�̂�Colton�͊ւ���Ă��Ȃ����l�̋Ȃ����A���̃i���o�[����ԏo�����X�����Ȃ��̂ł������̍K���Ɖ]���ׂ����낤�B

�@�@�܂��ACarry�Ɩw�Ǔ������ɒm�荇���A����ɐe���ɂȂ���Turtle�Ƃ����M�^���X�g�ƋȂ������n�߁A���̃��R�[�h�𐁂�����ł���Œ���������s���Ă����������B�B

�@�@�u���R�[�f�B���O�ɋ��͂��Ă��ꂽ�l�B�ƃA�N�[�X�e�B�b�N�ȉ��y��n��̂͑f���炵���o���������B����ǂ�Turtle�ƈꏏ�ɋȑn����n�߂�ƁA���x�̓G���N�g���b�N�ȋȂ������悤�ɂȂ��Ă����B�v

�@�@�ƁAGraham��Turtle�̓o���h���������邱�Ƃ����ӂ��A3���̃~���[�W�V�����������āAGraham�@Colton�@Band��2002�N�ɗ����グ���B�\���́A

�@�@Graham�@Colton�@�iL�DVocal�CGuitar�j�@�C�@Turtle�@�iGuitar�CVocals�j�@�C�@Ryan�@Tallent�@�iBass�CKeyboards�j

�@�@Drew�@Nichols�@�iSlide�CGuitar�CVocals�j�@�C�@Jordan�@Elder�@�iDrums�j

�@�@�ƊF20���������̎Ⴂ�~���[�W�V�����̂悤���B�A���o���̃��R�[�f�B���O�ɎQ�����Ă����~���[�W�V�������N�����݂��Ȃ��A�}�b�T���ȃo���h�ł��邪�A�ʂ����ă��C���E�p�t�H�[�}���X�͂ǂ��Ȃ̂��낤�B�]���͏�X�̂悤�ł���e�L�T�X�B�⊈�����_�_���X�ȊO�ł��c�A�[���s���Ă���B

�@�@����܂ł�Hootie�@And�@The�@Blowfish���n�߂Ƃ��āATrain�ABlues�@Traveler�AJohn�@Mayer�AEvan�@And�@Jaron�ABob�@Schneider�AFlickerstick�Ƃ������[�c���b�N����g���b�h�F�̋������W���[�啨�o���h�̃I�[�v�j���O�A�N�g�Ƃ��ă��@�[�W�j�A�B��m�[�X�E�L�������C�i�B�܂ő���L���A�P�Ƃł����V���g��D�DC�D�ŃM�O���s���܂łɂ��Ȃ��Ă���B

�@�@�����Sister�@Hazel��O�DA�DR�D�APat�@McGee�@Band�Ƃ������M�҂���D���ȃo���h�̃t�����g���C�i�[�߂�\��ƂȂ��Ă���B

�@�@�����������啨�l�C�o���h�̑O�����o�R���ă��W���[�E���[�x���̖ڂɗ��܂�A�_������킵�ă��W���[���i�Ƃ����p�^�[���͂悭���鎖���Ȃ̂ŁA����̓`�����X�ł���B

�@�@��������Ƃ͂����A�����������A�N�[�X�e�B�b�N�ŃA�[�V�[�Ȗ��킢�������ネ�b�N�������M�͂܂����݂��Ă���Ǝv�����炾�B����͒��ڂ̃o���h�ł���B

�@�@�Ō��Graham�̃R�����g���Љ�Ē��߂Ƃ��悤�B

�@�@�u�l�̓��C���ɑ����^��ł����l�B���w���ꂱ���f���炵���x���Đ�^���Ă���Ă��邩���g�͂Ȃ�����ǁA���̓��C����ʂ��ĉ��ɗ���l�╵�͋C����銴���͌v��m��Ȃ��B�����A������������������y�ɕς��邱�Ƃ��ł�����ō����ˁB���ꂪ���ɂ̓��B�_���Ǝv����B�v

�@�@�撣��A20�B�i1980�N�㐶�܂ꂩ�E�E�E�E�B�t�N�U�c�B�j�@�@�i2002�D5�D8�D�j

�@�@Too�@Much�@Is�@Always�@Better�@Than

�@�@Too�@Much�@Is�@Always�@Better�@Than

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Not�@Enough�@/�@Diamond�@Dogs�@�i2002�j

�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������

�@�@Rock�@�@�@�@�@�@����������

�@�@Boogie�@��������

�@�@���B�̐��ɕ����ԓ����ł����p�鍑�́A���āu�������܂Ȃ��y�n�͂Ȃ��v�ƚg����ꂽ���ɐ��E��Ȋ����Ă����B�v����ɁA���E���ɐA���n�ƘA�M���Ƃ����������A���������悵�ĉh���Ă����̂ł���B��悳�����͊��������̂ł͂Ȃ������낤���B

�@�@�܁A����͗]�k�Ƃ��āA1960�N�ォ��1970�N��ɂ����āA�p���̃V�[���Ŋm�ł���n�ʂ�z���Ă����̂��p�u���b�N��u�M�|���b�N�A�����ăn�[�h���b�N�Ƃ��Ă�Ă������x�ōd�h�ȃ��b�N�����[���������B���ꂪ�ƈ���鍑�̒���疼�O�����p�����o���h�܂ōs�������ƁA���S�����̃n�[�h�T�E���h�ɂȂ��Ă��܂��B�̂ŁA�����ł�Faces�ARolling�@Stones�AKinks�Ƃ��������̉��y���ɍ��ق�������A�}�b�V���ȃ��b�N�T�E���h��z���ɉ��t���Ă����n�[�h�����ł͌��Ȃ��o���h�ɂ��Ă̌��y�Ƃ��Ă����B

�@�@���A����E�����p�鍑���Ηz�������̂Ɠ��l�ɁA�����������V���v���ŃX�g���[�g�ȃ��b�N�T�E���h��1980�N�㍠����A����ɉp���̃V�[����������Ă����B�n�[�h�Ƃ������y�ł�NWOBH�Ƃ������̂�1980�N�ォ��䓪����u���e�B�b�V���E�n�[�h�������Ȏs�����ɓ��{�Ɖ��B�⍋�B�ō\�z���Ă���B

�@�@�����������n�[�h�ȃT�E���h�Ɖp�������b�N�����[���͖{�M�ł͈ꏏ�����ɂ���A�uHard�@Rock�v�Ƃ����W�������Ɋ���t�����Ă��邪�A��͂�n�[�h���b�N�Ɓg�n�[�h�ȁh���b�N�����[���͈قȂ�ƍl���Ă���B

�@�@�Ƃ܂�A�Â��ǂ��p�����b�N�����[���͒P���ɃA�_���g�E�R���e���|�����[�������̂ł͂Ȃ��A��ΐ��������i���V�l�o���h�������y�o����Ȃ��j���A����ɐ�ׂ�ɂȂ�뗎�̈�r��H���Ă����̂��B�������A1990�N�ォ��䓪�����u���b�g�E�|�b�v�Ƃ����W��������������o���Ɗ��S�Ƀ��W�����e�B����͊O��Ă��܂��B

�@�@�����܂ł��m�C�W�[�ŏd�������|�b�v�ɉ��t����Ƃ����̂��A�u���b�g�E�|�b�v�̒�`�炵�����A�����ɂ̓|�b�v�E�~���[�W�b�N�Ƃ��Ă̗ǐS�����b�N�����[���̑u�������ő����݂��Ă��Ȃ��B�P�Ɍ܌����������Ȃ₳���ꉹ�y�ƌ����̂��M�ғI�u���b�g�E�|�b�v�̌����ł���B

�@�@����āA1990�N��ɂ͉p���̐^�����b�N�V�[���͋������ɐ�ł̊�@���}���A���݂����̏��ł̊�@�͌p�����ł���ƍl���Ă���B��ŗ������F�e�����o���h�ɑ����t�H�����|���S���Ƃ����ėǂ�������Ă��Ȃ��̂��B�����ɂ̓A���_�[�O���E���h�ɂ͂����������ÏL�������o���o���h�͑��݂���̂��낤���A���̂�����͑S����Ȃ��̂ŕ�����Ȃ�������������Ȃ�����ǂ��B

�@�@���ۂ�2001�N�ɕ�������Quireboys���p���ł͂��������c�A�[���s���邵�A�S���u���e�B�b�V���E���b�N�̓y�낪���ł�����ł͂Ȃ��̂��낤���E�E�E�E�E�B

�@�@���̂悤�ȑ�p�鍑�̗����Ƃ͑Ώ̂��Ȃ����̔@���A�p�ꌗ����ł͂Ȃ��X�J���W�i���B�A�n������A�ÓT�I�u���e�B�b�V���E�p�u�E���b�N�����[�����������悤�ȉ����o���o���h���o�������B���m�ɂ͐����i�X�C�X�j�قǒ����ł͂Ȃ����A�i���������p�����Ă��鍑�X�D�G�[�f���o�g�̃o���h�ł���B

�@�@�ߔN�ǎ��ȃI���^�i�E�J���g���[�̃A�[�e�B�X�g���|���|���ƈ��n�߂Ă���A�����I�Ȋ��҂��ڔ������̒n��ł���B���ADiamond�@Dogs��Roots�@Rock�ƌĂԂɂ͂�Ԃ����ł͂Ȃ����y�����ւ��Ă͂��邯��ǁA���̉��y�I�w�i�̓J���g���[�E�~���[�W�b�N�ł͂Ȃ����낤�B

�@�@�ł́A�����ɂ��̃o���h�̃��[�c�����݂���̂����X�l�@���Ă݂�Ƃ��悤�B

�@�@1990�N��㔼����A���{�≢�B�ł́A�k���p���N�ƌĂ��n�[�h�Ȕ������y���Ǝ��̎s�ꐫ�����`��������B1980�N��ɂ�Europe�̐��E�I�ȃu���C�N�ňꑫ��Ɏs�ꐫ���l�����Ă����A�����k�����^���Ƃ͂��Ȃ艹�y�̖{�����قɂ���B

�@�@Backyard�@Babies�AHellacopters�ADeadbeats�ATurpentines�Ƃ������Ђ�����n�[�h�ɓ˂�����n�̃o���h�͉ؗ�ȃV���Z�T�C�U�[��X�g�����O�X���g�p����Arena�@Rock�̑̌n�ɘA�Ȃ�X�J���W�i���B�A���E���^���Ƃ͐����̃w���B�Ń_�[�N�ŃV���v���Ȋ��L���s�Ǐ��N�̃P�����������Ղ�̃n�[�h�T�E���h�B

�@�@�����1980�N���LA���^���ɑ�\�����|�b�v���^���ւ̃A���`�E�J�E���^�[�Ƃ��ēo�ꂵ��Guns�@N�fRoses�̉��y����z�����Ă��炦�Ηǂ����낤�B���ɖk���p���N�V�[���ł̓��W���[�őS���E�Ƀf�����[����Hellacopters�̌�ǂ��o���h���������܂�Ă���l�q�B�A�����J�ŗႦ��Ȃ�Nashville�@Pussy��Backcherry�ɋ߂����̃o���h���B

�@�@�܂��ANo�@Fun�@At�@All��Starmarket�̂悤�Ƀ����f�B�A�X�E�p���N�ƌ������₨�ƂȂ��ڂ̃p���N�o���h�܂ŁA���{�Ղ��m���Ƀv���X�����Ƃ����悤�ɁA�A�����J���E���b�N��������̊��������B�����������o���h�������[�X���d�˂邲�ƂɁA�P�Ȃ�Ԃ����܂��̓�����̞��_���b�N���烁���f�B�d���Ɉڍs���Ă���悤�ɂ͌����邪�A���F�p���N���b�N�ł���A�����_�[�N�n�̃��^���T�E���h���������n�[�h���b�N�ł���B

�@�@�����������o���h�̓w���B���ƃA�O���b�V�����͓ˏo���Ă��邯��ǂ��A�|�b�v�Ȗ��킢��b�N�����[���̎|����a�݂͂ǂ����Ă����@���������B

�@�@�ƁA���X�͂����������P���ȃp���N&�n�[�h�T�E���h���x�[�X�ɂ����A�k���|�b�v�Z���X���ő���Ƀ��b�N�T�E���h�ɗZ�������A���i��̈��芴����N���b�V�b�N�p�������b�N�����t����̂��A����Diamond�@Dogs�ł���B

�@�@�����Șb�AHellacopters�Ƃ��Ȃ�̊֘A����L����o���h�Ȃ̂����A�����p���N����n�[�h���b�N�ւƈڍs������Hellacopters�̉��y���Ƃ�����d�Ȃ���̂ł͂Ȃ��̂��������낤�B

�@�@�p��̃A���o�������܂�쐬���Ȃ��������߁A���{�ł͑S���m���Ă��Ȃ��n�[�h&�u�M�[�ȃ|�b�v���b�N�o���h��Wilmer�@X�������m�ȕ��Ȃ炻�̃t�H�����[�I�ȑ��݂ƍl���Ă�����Ă��ǂ���������Ȃ��B�X�E�F�[�f����EMI���珇���ɃA���o���������[�X���Ă��郍�b�N�����[���̃o���h�ł���B

�@�@2000�N�N���ɁA�f�����[EP�uAmong�@The�@Non�@Believers�v�������[�X���Ă���A2002�N��4���i�v���X��3�������z����Ŕ���o����4���j�̖{��uToo�@Much�@Is�@Always�@Better�@Than�@Not�@Enough�v�܂Ŗ�2�N�ԂŃt�������O�X�E�A���o����2���A�~�j�A���o����2���̌v4���������[�X����Ƃ����A����܂�1970�N��̃����[�X�y�[�X������ɍČ����Ă��邩�̂悤�ȉ��Ð������i�����j�������킹�Ă���̂�Diamond�@Dogs�ł���B

�@�@�������A4���̃A���o���Ń_�u��ƂȂ��Ă���̂́A�f�����[�EEP�ƃf�����[�E�A���o���Ɏ��߂��Ă����wBite�@Off�x�݂̂ł���B����āA2���̃~�j�A���o�����ォ�甭�������t���A���o���̃}�e���A������ꂽ�����̐�s�Ղł͂Ȃ��A�قڊ����ȐV��Ƃ��Ă̐��i�������Ă���̂��B����4���̃A���o����2�N�Ń}�[�P�b�g�ɏo���Ă����o���h�ł���B

�@�@#1�D�uAmong�@The�@Non�@Believers�v�@�@�@�@�i2000�j�@�@��5�ȓ���~�j�A���o����

�@�@#2�D�uAs�@Your�@Greens�@Turn�@Brown�v�@�@�i2001�j�@�@��15�ȓ���t�������O�X��

�@�@#3�D�uShortplayer�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2002�j�@�@��6�ȓ���~�j�A���o���B����2�Ȃ̓J���@�[�B��

�@�@#4�D�uToo�@Much�@Is�@Always�@Better�@Than�@Not�@Enough�v�@�@�i2002�j�@�@��12�ȓ���2nd�t�������O�X��

�@�@�Ƃ���4���̃A���o���𖧂Ƀ����[�X�B���A�v���W�F�N�g�̊�������1993�N����X�^�[�g���Ă���B���݂͑S������͐�]�I�Ƃ������Ƃ����A�n�����T�i�X�E�F�[�f���j�̃C���f�B�E���[�x������1993�N����1996�N�Ɋ|����4����EP�\���Ă��邻�����B���_�A�M�҂����������Ƃ͖������A�A�i���O��7�C���`��CD�̗����̃v���X�����݂���炵���Ƃ������Ƃ���������Ȃ��B

�@�@�ނ�̃f�B�X�R�O���t�B�ɂ��ƁuBlue�@Eyes�@Shouldn�ft�@Be�@Cryin�f�v�i1993�j�A�uHonked�v�i1994�j�A�uGood�@Time�@Girl�v�i1995�j�A�uNeed�@Of�@Ammunition�v�i1996�j�ƂȂ��Ă���B

�@�@��1997�N����2000�N�܂Ŗk���̃C���f�B�o���h���A���ꂾ���͎p���ŗ~�����Ȃ������p���I�ȃV���O���̗�����͕킷�镗�����Łi�����Ȃ�j�Ȓ��Œ��ق��Ă���B����̓o���h�̃v���W�F�N�g�̃��[�_�[�ƌ����Ă���Bobby�@Lee�@Fett���L�[�{�[�f�B�X�g�Ƃ���The�@Hellacopters�̐��������o�[���肵�����߁A������������̂��낤���Ɛ������Ă��邪�A�{���̏��͕s���Ăł���B

�@�@�Ȃ̖w�ǂ������Ă���̂͒P�ƂƋ�������킹��Βf�R���[�h���H�[�J����Sulo�ł���A������Bobby�̖��O��������Ƃ���������炾�B

�@�@���AHellacopters�̃��[���h�E�f�����[�Ƒ������E�e���ł̃Z�[���X�̐����ɂ��A�����o�[��Bobby�@Fett�̏�������o���h�����ڂ𗁂сA�t�������O�X�\�ł���܂łɂȂ����Ƃ����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�ƂȂ�ƁA��͂�Diamond�@Dogs�̑ǂ������Ă���̂�Bobby�iBoba�j�@Fett�ƍl����ׂ����B

�@�@�������Sulo��Boba�̃^�b�O�ŏ��߂Ċ������݂�o���h�ƍl���������Ó���������Ȃ��B�Ƃ����̂�Hellacopters��2000�N���ɁuHigh�@Visibility�v�Ƃ����t���A���o���������[�X��̓��R�[�f�B���O�����������ɂ͍s���Ă��炸�ABoba��Diamond�@Dogs�ɐ�O���鎞�ԓI�]�T���o�������߂̕��Y�������ٖ̋��ȃ����[�X�Ƃ��l�����邩�炾�BSulo��Boba�������ď��߂ē�����o���h�Ȃ̂��낤�B

�@�@2000�N�̃f�����[���ɂ̓N���W�b�g����Ă��������o�[��6���B���ꂪ2001�N�̏��t�������O�X��i�uAs�@Your�@Greens�@Turn�@Brown�v�ł�8���Ƃ������Ȃ�̑及�т܂łɃ����o�[�𑝂₵�A2002�N�ɑ������Ń����[�X���ꂽ3���ڂ̃~�j�A���o���uShortplayer�v�Ƒ�4��ڂ́uToo�@Much�@Is�@Always�@Better�@Than�@Not�@Enough�v�ł�7���̃~���[�W�V�������N���W�b�g����Ă���B

�@�@���Ȃ�及�тł���A��{�Ƃ��ăo���h�̃����o�[�����ŃX�e�[�W�Č����o���Ȃ�3�s�[�X�`���͌����ȕM�҂ɂ͂ƂĂ��������w���ʂȁx��l���ł���B

�@�@�e�����o�[�ɂ��ẮA���T��ł��w�Ǐ�Ȃ��i�������ǂ߂Ȃ��j���߁A�ڂ����f�[�^�����Ȃ��B�������A���҂̒��ׂ���͈͂œ��������J�����Ă������B

�@�@��Sören�@�gSulo�h�@Karlsson�@�|�@�A���o�����Sulo�@�iLead�@Vocal�j

�@�@�@�@���C���̃\���O���C�^�[�ɂ��ă��H�[�J���X�g�B���̃q�g�Ɋւ��Ă͑S���f�[�^�������B

�@�@��Bobby�@Fett�@�iGuitar�j

�@�@�@�@�̂̃N���W�b�g�ł�2���ڂ̃A���o������Anders�@Lindström�𖼏���Ă���B1969�N���܂�B1997�N����

�@�@�@�@Hellacopters�Ƀs�A�j�X�g�Ƃ��ĎQ���B���A�����̃C���f�B�E�o���h�����ɂ킽��A���ՂƃM�^�[�Ŋ���o����

�@�@�@�@����炵���B�X�E�F�[�f�B�b�V���E���[�c�p���N�o���h��Sewergrooves�̑S�ẴA���o���ɂ��s�A�m�ŎQ���B

�@�@�@�@Diamond�@Dogs�����ȑO��Skandal�AJimmy�@Wong�@And�@The�@Lockouts�Ƃ������o���h�Ŋ������Ă����B

�@�@��Henrik�@Widén�@�iPiano�COrgan�j

�@�@�@�@�V�哪�̊C�V��̂悤�Ȃ�������B�ЂƂ肾�����̃����o�[�����V���Č����邪�A���\�Ⴂ�炵���B�i�j

�@�@�@�@���[���_���X�o���h��Rednex�Ƃ����ِF�̃W�������Ńs�A�m�ɃN���W�b�g����Ă���B

�@�@��Stefan�@Björk�@�iBass�j

�@�@�@�@Wilmer�@X��1983�N����1988�N�܂ōݐЁB�������[�c���b�J�[��Carla�@Olson�̃A���o���ɂ��Q���B

�@�@���r�����������@Klasson�@�iGuitars�CMandolin�CHarmonica�CSteel�CVocals�j

�@�@�@Johnny�@Thunders�@Band�̃����o�[�B�p���n�[�h���b�J�[��Glenn�@Matlock�̃A���o���ɂ��Q���B���A

�@�@�@Thunders�֘A�̃A�[�e�B�X�g�̃A���o���Ŋ���B�@

�@�@��Mattias�@Hellberg�@�iHarmonica�CGuitar�CVocal�j

�@�@�@Hellacopters�̃A���o���ɋq���BTidigare�@Rocket�@99�ANymphet�@Noodlers�Ƃ����o���h�ɂ��ݐЂ����悤���B

�@�@�@2���ڂ���̎Q���ŁA�ŏ��̓n�[���j�J�ƃo�b�N���H�[�J�������̃����o�[�Ƃ����ґ�i�H�j�Ԃ���B

�@�@��Jesper�@Karlson�@�iDrums�CPercussion�j

�@�@�@Mattias�Ɠ�����Tidigare�@Rocket�@99�ANymphet�@Noodlers�ɎQ�����Ă����͗l�BSulo�Ɩ�������������

�@�@�@���̖����͌��\�k���ɑ����炵���B�W�͍��̂Ƃ���s�ځB

�@�@��Darrell�@Bath�@�iSlide�CGuitars�CVocals�j

�@�@�@�{��̃��R�[�f�B���O�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ����A�I���W�i�������o�[�ŒE�ނ���Kent�@Axèn�̕⊮�����o�[

�@�@�@�̂悤�ł���B

�@�@�ȏ�A�N������m�ł͂Ȃ����A�����o�[�͊��������炵��30�㔼�𒆐S�Ƀv���X�}�C�i�X10���炢�ŕ��z���Ă���Ǝv����B�A���A�ʐ^�ł�20��Ɍ��������ȃ����o�[�������̂ʼn��Ƃ��]���Ȃ����B

�@�@���āA�Q���Ȃɂ��ďq�ׂĂ������Ƃɂ��悤�B8�l�̐��Ƃ�����|����ȃo���h�́A���q���ł͂Ȃ�����ǂ�����Ƀ����o�[������X���ɂ��郁�W���[�E�V�[���ɑ��Ă��^�������痧���������Ă���悤�ŁA�����ɖʔ��݂��������ĂȂ�Ȃ��B

�@�@����8�������o�����y�́AFaces�ARolling�@Stones�AMott�@The�@Hoople�A������Rod�@Stweart�Ƃ�����70�N��̉p�����b�N�̃^�t�ŃA�b�v�r�[�g�ȃp�[�e�B�E���b�N�ł���BQuireboys����n�[�h���b�N�F����┲�����T�E���h�ƌĂԂ̂��K��������Ȃ��B

�@�@�č��ŗႦ��AThe�@Black�@Crowes�̏���2���܂ŁAJ�DGeils�@Band�AIzzy�@Stradlin�Ƃ����X�g���[�g�ŃT�U���E���b�N�̏d��������肭�|�b�v�ɗZ�����������b�N�����[����21���I�łƂ����邾�낤�B

�@�@3���ڂ̍�i�uShortplayer�v�ŁADiamond�@Dogs��Rolling�@Stones�́wConnection�x�ƃI�[���f�B�YR&B���b�J�[�ł���Bo�@Diddley�́wPhills�x�����グ�āA�f���E���@�[�W�����̌`�Ř^�����Ă���B�����Ƀ��b�N�����[���̃t�@���Ȃ�Diamond�@Dogs�̉��y���Ɣw�i��e�Ղɑz�����邱�Ƃ��o����̂ł́A�Ǝv���B

�@�@12�Ȃ̂���2����̒Z���i���o�[��5�ȂƖ����߂Ă���̂́A�p���N���b�N�o�g�҂̑������̃o���h�̐��ȂȂ̂�������Ȃ����A�P���ɖ\�͍s�ׂ���O���邾���̃p���N�\���O�̂悤�ȑދ����͖����A�S�Ȃ�������ƒ�����i���o�[�𑵂��ė��Ă���B

�@�@�f�����[�E�~�j�A���o���́uAmong�@The�@Non�@Believers�v�ł́A�܂��X�J���W�i���B�A���E�p���N�ƃ��^���̉e����������悤�ȁwBite�@Off�x��wWeekend�@Monster�x�Ƃ������Ȃ��唼���߂Ă����B�������A����́uAs�@Your�@Greens�@Turn�@Brown�v�ł́A���Ȃ�g�����܂ꂽ�v���i�̓ݐF���Ȃɕ�����ł���悤�ȁA�������ꂽ�a�����B���e�[�W�E�J���[�𑝂����i���o�[�������Ȃ�A�A�N�Z���S�J�ł�������^�e�m���݂̂̃i���o�[�͑��ΓI�Ɍ����̌X����������悤�ɂȂ�A�����3���ڂ́uShortplayer�v�����{��ł��傫�ȕω��͖����B

�@�@���A4���ڂ������[�X����Ɏ���A��w����肪���肵�Ă����悤�Ɏv����B���X�A�����p���N�Ƃ͓ȏ�R�N�̈Ⴂ���v�킹��͂ꂽ���������Y�킹�鉹�y�����t���Ă���o���h�ł��������A�X�Ƀ��g���E�A�N�e�B���ŌÏL���i�D�̗ǂ������サ�Ă���B

�@�@�^�R�����̂悤��Henrik�@Widén���@���s�A�m��I���K�������ƌ����Ă��B�����ȏ�Ɏ�����Ă���̂����ڂ��ׂ����낤�B4�l���ݐЂ���M�^���X�g���d�˂�M�^�[�̉������͂����邯��ǁA����ȏ�Ɍ��Ղ̎咣����T�E���h�͔]���ɒ���t���悤�Ɉ�x���ɂ����烉�C����ǂ킸�ɂ͂����Ȃ����낤�B

�@�@�����������Z�s�A�F�ŏa�݂̂���T�E���h���������Ă���̂́A�X���C�h�E�M�^�[���T�苃���A�W���W�[�ȃG�A�u���V�̃h���~���O�ɗH���̔@���I���K���������Ă����C���X�g�D�������^���Ȃ�#12�wI�@Shall�@Not�@Be�@Moved�x�ł́A���F�ɕϐF�����؍ނ̉Ƌ��z��������ق�ꂳ�ɑ�\����Ă���B

�@�@�܂��A���̃A���o�����珉�߂ăz�[���Z�N�V���������A#1�wCharity�@Song�x�A#6�wAll�@Strung�@Out�x�A#9�wBittersweethearts�x�A#11�wBlues�@Yet�@To�@Come�x�Ƃ������i���o�[�ɑ�_�Ƀt��-�`�������O���Ă���̂���Ԗڗ��a�V���ł���B�ܘ_�ADiamond�@Dogs�Ƃ��ĐV�����Ƃ����Ӗ��ł��邪�B

�@�@�V�J�S�E�u���[�X���b�N���̃u���X���������グ��T�E���h���A��_�ɃX�s�[�J�[��h���Ԃ�#1�̃C���g���ŗ���Ă���s�A�m��60�N��̃I�[���f�B�Y�����̂悤�Ȍ��f��������A�i�N���ȉ��F���BBeatles�́wLady�@Madonna�x��Paul�@McCertney���@���s�A�m���v���o���Ă��܂��B

�@�@�����Ȃ��˂������#6��R&B�������郍�b�N�E�r�[�g�Ƀo���g���E�T�b�N�X�𒆐S�Ƃ����z�[�������݁A�e�i�[�E�T�b�N�X���\��������̂́A���ÓI�ɑ���߂��邩������Ȃ���60�N��̃J�E���^�[�E�J���`���[�E�o���h���S�点���݂����ł��邵�A�������P���Ɋy�����p�[�e�B�E�T�E���h�ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�C�y�ŗǂ��B�u���X�E���b�N�ɑ����������b�Z�[�W���̃V���A�X�����Ȃ����炾�B

�@�@����̗ǂ����Y���Ǝ��R�ɂԂ��@�����Ɋy�s�A�m���A������Sulo�̃f�����[�������~�n���𑝂��ăn�[�h���b�N�`���̃��H�[�J���X�^�C������Rod�@Stweart���v�킹��F�����ݏo�Ă������H�[�J�����A�W������#9�͂ƂĂ��R�}�[�V�����Ō��C�ȃi���o�[�B

�@�@#11��Sulo�̃��H�[�J���𒆐S�ɑ�l�����n�܂��āA�R�[���X�����œ��˂Ƀu���X�Z�N�V�������]���āA���b�N��@���t����Ƃ����p�^�[���͗\����������ǂ��A���ꂩ��̉�ꂩ�������悤�Ȋe�y��̌��˂��r����ʂ�z���ăA�E�h�E���u�����ڂȂ��߁A�f���ɏ���i���o�[�ł���B

�@�@�����꒼���ȃ��b�N�i���o�[�����݂ŁA#2�wBound�@To�@Say�x�̃w���B�ȃ|�b�v�p���N�ȂŃ}�V���K���̂悤�ȃs�A�m���\��A�ׂꂽ�X���C�h�M�^�[���X����o���h�̍U���I�Ȗʂ���O�ɓ˂�����B

�@�@����l�̗��������̂��郍�b�N�i���o�[�ł���#8�wEvery�@Little�@Crack�x�ł̓n�[�h�ȃM�^�[���t�ɏ���ă|�b�v�ȃ����f�B���C�����ǂ����Y��������ł����B�������������b�N�`���[���ł��P���Ōy���|�b�v�p���N�Ƃ͏d���̈Ⴄ�[�݂����邵�A�����p���N�̉����܌����������̉��y���Ƃ��قȂ����g�̂̐c�ɃY�V���Ƌ����Ă���p���`�͂�����B

�@�@���ɂ��z���L�B�E�g���N�ȋɊy�����x��o���_���X�E�u�M�[��#3�wSad�@To�@Say�@I�fm�@Sorry�x��#5�wThis�@One�fs�@For�@My�@Lady�x�̃}���h�������������鉢�B���̃����f�B����ۓI�ȃA�N�[�X�e�B�b�N�ȃp�u���b�N�i���o�[������ƁA���Ȃ葽��ɓn��͈͂�ԗ����Ă���B

�@�@����̓X���[�ȃo���[�h�����b�N�i���o�[���������Ă邾���łȂ��A���̑��݊����L���Ă���̂��������B

�@�@�n�[���j�J���Ëꂢ���͋C���o��#10�wStardom�x����A�I���K�����̂����ȉ��F�������o���A��������ƓD�L���W�J���Ă���#4�wSomebody�@Elses�@Lord�x�ƃ��t�ȃA�����W�̒��ɂ����������������鈣�̂�������B

�@�@�܂��AR&B���x�[�X�ɂ��ăt�@���N�ȃ��[�h��Y�킹�鍜���ȃX���[�Ńu���[�W�[�Ȑ����ǂ�i���o�[��#7�wDesperate�@Poetry�x���ō��Ƀ_�C�i�~�b�N�ȃi���o�[���낤�A���̃A���o���̒��ł́B

�@�@���̂悤�ɏI�n��т��ăn�[�h�����łȂ��A���^���̐n�̐낪�肾���ł��Ȃ��A�P�Ȃ锚���p���N�ł��Ȃ��A�{���̃��b�N�����[�������t����k���̃o���h�ɂ��Ďv���Ƃ���X�ƋL���Ă݂��B

�@�@����Boba�ɂ�Hellacopters�Ō��Ղ�e���̂����߂ĖႢ�ADiamond�@Dogs�ŃM�^�[�ɐ�O���ė~�������̂��B�������b�N�̉����ł��鐐�T���炱�̂悤�Ȗ{�i�I�ȃ��g���E���b�N�̃o���h���o������̂�Wilmer�@X�ȗ���������Ȃ��B�������p��̉̂����t�ł���o���h�ł���Ƃ���̓|�C���g�������B

�@�@�A���o���^�C�g���́u���߂��͂������đ���Ȃ����}�V��B�v�Ƃ����Ӗ��������낤���A�܂��܂�����Ȃ��B

�@�@�����ƁA���̃y�[�X�Ń��b�N�����[�����K���K���Ɠ͂��ė~�����o���h�ł���B

�@�@���Ȃ݂Ƀo���h����David�@Bowie��1974�N�����̓����A���o���uDiamond�@Dogs�v������p�����A���͕�����Ȃ��B�������������Ȃ��̂ŁA�������肢�����B�@�@�i2002�D5�D11�D�j

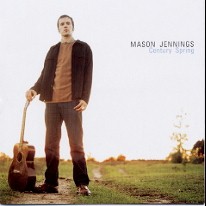

�@�@Century�@Spring�@/�@Mason�@Jennings�@�i2002�j

�@�@Century�@Spring�@/�@Mason�@Jennings�@�i2002�j

�@�@Roots�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������

�@�@Pop�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������

�@�@Rock�@�@�@�@�@�@������

�@�@Acoustic�@��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@You�@Can�@Listen�@From�@Here

�@�@�@�uCentury�@Spring�v�|�w�S�N�Ɉ�x�̏t�x�Ƃł��Ηǂ����낤���B

�@�@Century�Ƃ����P��́A�����������Ӗ��Ō`�e���I�Ɏg���邱�Ƃ�����B���̃A���o���^�C�g���̈Ӗ��ɐ��m�ɍ��v���Ă��邩�͕ۏ̌���ł͂Ȃ�����ǂ��B

�@�@���A�������߂���Ɖ��Ƃ����}���e�B�b�N�ʼn�y�I�ȃ^�C�g���ł͂Ȃ����B�X�P�[���̑傫�����z������ǂނ悤�ȋC���ɂ����Ă�����߂ł���Ǝv���B

�@�@���ɏt�Ƃ����G�߂��ꐢ�I�Ɉ�x���������ė��Ȃ������Ƃ�����A�ǂꂾ���̊���Ɗ��������邾�낤���B�V�l�ގn������ɏI���ɋ߂Â��Ă����X�͊��̊ԂɖK���ԕX���̂悤�Ȃ��̂��낤���B�E�E�E�E�Ƃ���������ȗႦ���o���Ȃ����̂��A�Ǝ����ł���Ȃ����B�i��j

�@�@�܂��A���͂Ƃ����ꂻ���������z���͂����N�����Ă����悤�ȁA�����₩�ł̂ǂ₩�ȏt�̕��𗬂�鉹�y�ɍ��킹�đz�����Ȃ���A���́uCentury�@Spring�v���Ă݂�̂��ʔ����B

�@�@�Ԉ���Ă��u���I�̏t�v�Ȃ�ĕs���D�ȉ��߂͂������Ȃ��A�Ɗ���������T�E���h������Mason�@Jennings��3���ڂ̉��ɍ��܂�Ă���B

�@�@Mason�@Jennings�AJennings�Ƃ������O������ɘA�z����̂��AWill�@Jennings�ł���BSteve�@Winwood�̃\��������i�ŁA�������̖��Ȃ�Winwood�Ə����Ă���\���O���C�^�[�Ƃ��Ēm��l���A�m��l�����B�ނ��w�ǎQ�����Ă��Ȃ�1990�N�́uRefuges�@Of�@The�@Heart�v�͂��܂����ł��邵�A�S�����݂̌����Ȃ�1997�N�́uJunction�@7�v�Ɏ����Ă͖��O�̍ň��̏o���ł���B�������������т��ӂ݂�ƁAWinwood�̉h�����x�����̂́AWill�@Jennings�̗͂ɋ���Ƃ��낪�����̂ł͂Ȃ����낤���A�Ǝv���B

�@�@�ƁA�����܂ŐU���Ă����āAMason�@Jennings�͑S��Will�@Jennings�͊W�Ȃ��B�i���j�{��ɖ߂낤�B

�@�@Mason�@Jennings�̓��b�N�~���[�W�b�N�Ƃ͈�ԉ������C���[�W�̓Z���t���n���C�A���ŗL���ȁi�Ȃ�[�n���ȃC���[�W�j�n���C�B�Ő��܂�Ă���B���A����Ԃ������y���V�����@�j�A�B�̍H�Ɠs�s�A�s�b�c�o�[�N�ɉƑ����ƈڏZ���Ă���B�y���V�����@�j�A���܂�Ƃ����L�ڂ�����̂����A�ǂ��ɂ������������A�[�e�B�X�g�ł���A���f�������˂�Ƃ��낪�����B

�@�@���N����ɒ��������y�́A��̍D���ȃ��b�N�����[���ƁA�����������Ă����N���b�V�b�N�Ɠ`�����w�Ƃ����A���Ȃ�ɒ[�ȑ�����L���鉹�y�������������B���Ȃ݂ɔނ̕��e�̓C���f�B�E�~���[�W�V�����ł���B

�@�@Mason�̕��e�͔ނ��c���̍��ɁA�~�l�\�^�B��Twin�@City�̈��̂������f���b�N�̐��n�A�~�l�A�|���X�ɂƈڂ�Z�ށB�~�l�A�|���X�����_�ɂ��ăo���h���������邽�߂ł���A�Ƒ��𓌊C�݂Ɏc���Ắu�P�g���C�v�ł������B

�@�@���A���y�Ƃ炵����@�ő��q��Mason�ƃR�~���j�P�[�V��������邽�߁A�o���h�̃f���e�[�v���������Ǝ����̎q���ɑ����Ă͒������Ă����悤���B���̂���肪�A������y���y�����̐�����Ȃ������Ĉ����Mason�@Jennings�Ɉ�w���y�ɋ�������������悤�ɂȂ����B

�@�@�����ɂ��AMason�@Jennings��1975�N���܂��27�i2002�N���݁j�ł���B�M�^�[���n�߂��̂�13�̎��Ƌɒ[�ɑ������Ȃ���A�x�����Ȃ��N��B�{�i�I�Ƀ~���[�W�V�����ɂȂ낤�ƌ��ӂ��A�������n�߂��̂����Z�ɓ����Ă���B����Mason�͍��Z�𒆑ނ��A�ނ̕��e���������Ă���~�l�A�|���X�Ɏ����������\���邱�ƂɂȂ�B

�@�@���ꂪ16�̂��Ƃ�����A�����Ɏv���������Ƃ��������N�������B���ʍ��Z���ŃA�}�`���A�E�o���h�����Ȃ��烍�[�J���ɐl�C���A���ƌ�ɖ{�i�I�ȃf�����[�Ƃ����p�^�[���������̂����A�]���ATwin�@City��Mason���䂫�t���鉽�����������̂��낤�B

�@�@�w�Ƃ̍��ԂɋȂ��������Ƃ��A�D���Ȃ��������̎��Ԃ��₵�č쎌�ƍ�Ȃ������������Ƃ����Ƃ��낪�{���̂悤�����A�~���[�W�V�����Ƃ��Ă̐e�̕⏕���������̂ł͂Ȃ����낤���B����͑z���̈���o�Ȃ��̂����B

�@�@�e���p�A16����~�l�A�|���X�̃o�[��N���u�Œe�������n�߂�Mason�@Jennings�Ƃ������N�́A20�ɂȂ�܂łɒn���̃N���u�V�[���ł��Ȃ�̍D�]���悤�ɂȂ�B���̔ނ̍˔\�ɒ��ڂ������W���[�E���[�x�����炱�̎��_�ł������̌_��I�t�@�[���������������BJohn�@Mayer��Josh�@Rouse�ɒʂ���A�N�[�X�e�B�b�N�n�A�[�e�B�X�g�̎��v�͖������݂Ƃ����Ƃ��낾�낤���B

�@�@���AMason�͂����̃I�t�@�[��S�ďR���Ă��܂��B

�@�@�u�l�͂������W���[�E���[�x���̐ӔC�҂Ɂw�M���B�̓A�[�e�B�X�g�̐����Ɣ��W�������Ă܂����ˁH�x���Ď��₷�����ǁA�ނ�̓����͂������B�w����A����̓V���O���E���[�x���̎d�����낤�x���āB�v

�@�@�u�������ЂƂ�̐l�ԂƂ��āA�A�[�e�B�X�g�Ƃ��Đ�������̂ɍD���Ȃ��������₹��Ƃ����������A�ЂƂ�ł���Ă������Ƃ̍ł��f���炵���_���B�܂����R�ɕ�����ł����V�����A�C�f�B�A�ɒ��킷�邱�Ƃ́A���l�ɗ^����ꂽ���@���̒��ł������g�������ǂ����Ƃ���B�v

�@�@�ƁA�ނ̓C���f�B�Ŏ��劈�������邱�Ƃ�]�ށB20���o�邩�o�Ȃ����̔N��ł����܂Łg��C�̎����C�����A�\�p�h������Ƃ͂������̂́A��������Ǝ����̕�����������Ă���͕̂s�����Ȓ��ɘV�����Ă���Ǝv���B

�@�@���ǁAMason�͎����̃X�^���X�Œe���������A1998�N�Ɏ���v���X�̃A���o���uMason�@Jennings�v�\����B23�̎��ł���B

�@�@���ƁA�w�ǂ�Mason�̃M�^�[�ƃ��H�[�J���̂݁A�����đ��̊y����v���f���[�X���S��Mason�@Jennings�Ƃ�������ɋt�s�����悤�ȃ����}���E���R�[�f�B���O�A���o���ł������B�ނ��V���K�[�E�\���O�E���C�^�[�ƕ��ނ��郁�f�B�A�͑����ɓo�邪�A�m����1960�N���70�N��̃t�H�[�N�E�u�[�����Ɍ���ꂽ�����}���X�^�C���E���R�[�f�B���O����������������悤�ȃX�^�C���ł���B

�@�@���̃A���o������̃��W�I�V���O���ł���wCalifornia�@�ipt�D�U�j�x��wButterfly�x���n���̃~�l�A�|���X�����łȂ��A�S�čL�͂̒n�����W�I�ǂł��Ȃ�̃I���E�G�A���L�^���A�n���̃o�[�Ń��M�����[���t�̃X�e�C�^�X�邱�Ƃɐ�������B

�@�@�N���u�T�[�L�b�g���܂߂ĉ��t����@�����܂ňȏ�ɑ����������߁AMason�̓x�[�V�X�g�A�h���}�[�A�����ăT�b�N�X�t�H�j�X�g���ق��AThe�@Mason�@Jennings�@Band�������B�����������V���v���ȃ����o�[�Ńc�A�[���J�n����B

�@�@�����āA2000�N�ɍ��x�̓o���h�Ґ��Ń��R�[�f�B���O���J�n���A2���ڂ̎��吧��ՁuBirds�@Flying�@Away�v�𐁂����ށB����2���ڂł͋����v���f���[�T�[�ɁAEd�@Ackerson���}���Ă���B

�@�@Ed�@Ackerson��The�@Hung�@Ups�ABellwether�ABalloon�@Guy�AThe�@Blow�@Pops�Ƃ������A�N�[�X�e�B�b�N�E���[�c��p���[�E�|�b�v�̃o���h�̃v���f���[�T�[�����Ă����l�ł���B

�@�@���A����Mason�@Jennings�̃A���o���ł͂��Ȃ�Mason�̃t�H�[�L�B�Ȏ����������������d�������Ă���B���A�ޓ��L��B���ȋȂ������D�荞�悤�ŁA�����Mason��1st�������Ȃ̂����A���q�l���|�b�v�Z���X�������Ɍ�����A���o���ł���B���̕ӂɂ��Ă͌�q���悤�B

�@�@����2���ڂ̃c�A�[�͂��Ȃ�̊��}���A���C�����Ŕ̔�����2���̃A���o���̃g�[�^����3�������Ă��邻���ł���B�Z���t�E�����[�X�Ƃ��Ă͑����̐����ł���A���ꂾ����܂����W���[�����u���Ă����Ȃ��B�D�Ⴊ1998�N�ɃV���O���wLlulaby�x���˔@�q�b�g���A��C�Ƀ��W���[�ƌ_�Ă��܂���Shawn�@Mullins�ł���B

�@�@�A�N�[�X�e�B�b�N�ȃA�[�V�[�T�E���h�Ƃ����_�ł�Mason�@Jennings�Ƌ��ʂ���ӏ�������A�[�e�B�X�g�ł��邪�AMullins�Ƃ͈قȂ�AMason�͎����̃��R�[�h�E���[�x���ł���Architect�@Records��2002�N�̏t�ɐݗ�����B

�@�@���̎��僌�[�x���n���́A3��ڂł���{�A���o���uCentury�@Spring�v�ɏœ_�����킹�����̂ł��邱�Ƃ͖������낤�B�����āA���僌�[�x���̐ݗ��ƑO�サ�āA�ߋ���2���̃Z���t�E�����[�X�Ղ��Ĕ����A50�A�[�e�B�X�g�ȏ�������A�j���[�W���[�W�[�B�̒������[�x���ł���Bar/None�@Records�ɔ������ϑ����Ă���B����ɂ���āA���̃I�����C���E�V���b�v�ɂ�Mason�@Jennings�̃A���o�������ׂ����̂ŁA����܂ňȏ�ɓ��肪�e�ՂɂȂ����B�܂��͊��ł悢���Ƃ��낤�B

�@�@�����āA2002�N3�����ɁA3��ڂ́uCentury�@Spring�v�����������B

�@�@���̍ŐV�A���o���́A�^���悤���Ȃ�Mason�@Jennings�́g���b�N�A���o���h�Ƃ��ăL�����A�ō��̌��삾�B

�@�@����܂ł̔ނ�2��i�́A�A�N�[�X�e�B�b�N�Ō���t�H�[�N�E�~���[�W�b�N��O��I�ɒNjy�����앗���܂����`�ł������悤�Ɏv����B�e�Ɋp�A�@�ׂł���A�ה��ł���A�G�������܂����Ă��܂������șR���ȐƂ��������������ɕY���Ă����B

�@�@20��O���̎�҂��X�Ƒi��������L������ԗ��X�ɓf�I����Ă���悤�ȁA�f�p�Ŏ��R�ȐF�������Z����i�̑n���A�Ƃ����̂�Mason�@Jennings�̈�ۂł������B

�@�@���A�����ɁA����܂��ÓT�I�ȃT�C�P�f�B���b�N�����|�����ă|�b�v��ӓ|�ɂ��邱�ƂƂ��Ȃ��A�Ƃ������Ӑ}�������Ƀ����f�B�E���C�L���O�Ɍ��Ď���A�X�R�A�̝s�ˌJ������Ȃ�̕����Ɋ�����ꂽ�B�T�C�P�E�|�b�v�Ƃ܂ł͐낪���ăM�X�M�X�Ƃ͂��Ă��Ȃ���������Ȃ��B

�@�@���̕\����p����A�p�����̘c�|�b�v�Z���X�𑽕��Ɍp�����Ă���悤�ȃV���K�[�E�\���O���C�^�[�ł���ADave�@Matthews�Ə�ɔ�r����Ă������Ƃ��ڂ݂�ƁADave�@Matthews�@Band�̃W���Y��u���[�X���������A�_���̃W�����I�ȃA�N�[�X�e�B�b�N�ȉ��y��n�삵�Ă����V���K�[�ƍl���Ă��悢���낤�B

�@�@�A���AMason�@Jennings�ɂ�Dave�@Matthews�̂悤�ɉ��t�ƃA�C�f�B�A�����ň��|���悤�Ƃ��鋭�������Ȃ����A�����ăT�C�P�f�B���b�N�œƑn�I�ȉ��n������Ďa�V�����Ȃ��悤�Ȝ��ӓI�Ș������̌��Ђ������B��Ɏ��R�̂ł���A�D�����A�N�[�X�e�B�b�N�ȉ��y��͂��悤�Ƃ���t�����h���[�Ȏp�������܂����B

�@�@���̓_�ŁA1996�N�́uCrash�v���Ō�ɉ����x�I�ɑ����A���W���[�̊Ŕ��������Ƃ����Ō�̋~���ɂȂ���鉺��Ȃ��o���h�ɐ��艺������Dave�@Matthews�Ƃ͉_�D�̍�������B���C���ɕ��������v�����邽�߁A�����ɐ������y�����t���Ă���ƐM���Ď~�܂Ȃ��I�I�{�P�o���h�ɂ͂��͂�^�Ȃǂ����鉿�l���������낤�B

�@�@�ƁADMB���Ȃ��ꏊ�ł͂Ȃ��̂ł��̂�����őł��~�߂ɂ��悤�B�v����ɁA���͂�Dave�@Matthews�ȂƂ͔�r�ł��Ȃ��قǑf���炵���A�[�e�B�X�g�ɐ����������Ƃ��������������̂��A����27�̐N���B

�@�@�����A��Ƀ����f�B�E���C�L���O�̓_�őf���炵�����݂܂�Mason�@Jennings�͐������Ă���B����܂ł̂悤�Ɋ����Ď_���𗘂������A�V�b�h����ꂳ����������A�P������q�l���������Ċ�ȃ|�b�v�������o���邱�ƂȂ��A�����̃X�^�C���ɍ��v����悤�ȑf���ŗD���������f�B�����ɓ��ꂵ�����y���ł��̃A���o�����쐬���Ă���̂��B

�@�@�܂��A���ɓ�������A��x��������Y����Ȃ�Mason�̃��H�[�J���͑��ς�炸�u����܂�������v�ł���B�����j�[�N�E�E�E�E���ɍs���E�E�E�E�E�E�E�B�i���j

�@�@�Ə�k�͕M�҂̊炾���ɂ��Ă����āAMason�@Jennings�̍ő�̕���́A���̐������Ƃ��̃A���o�����Đ[���l���������ƂЂƂ����肾�����B���ʂ��Y��ȓ������������A�K���K���ƍ���h���Ԃ�悤�Ȏ��ʂ������B�����ɂł��]�����Ă���悤�Ɏv���镁�ʂ̐��Ȃ̂����A���̂����ɂ��ė���Ȃ��B

�@�@�����Ȃ�Bruce�@Hornsby��Paul�@Westerberg�̒��ԂƂ����Ƃ��낾�낤���B���AHornsby�قljS���͍I�݂ł͂Ȃ����AWesterberg�̂悤�ȃw�^�E�}�n�̓ł������B

�@�@���ɕ\��������̂����A�K�x�ɊÂ��A����肩����悤�ȃ��H�[�J���B

�@�@�X�s�[�J�[��ʂ��Ă��ʂ��Ȃ��Ă��A�ۖ���k�킹�鉹�ʂ͑S���ς��Ȃ��悤�ȁA����̂܂܂̃��H�[�J���B

�@�@���F�����F�b�g�E���H�C�X�Ƃ����\�������邪�A��G��͂ނ��떃��R�b�g���̂悤�ɂ�₴��������o������B

�@�@Aaron�@Neville�̐����獂���Ɖ���E�F�����A���̒g�����������c���ė������������H�[�J���B

�@�@�ƁA�v�����܂܂ɋ����Ă݂����A��͂�e���݂̎��Ă�D�������j�[�N�Ȑ��B�g�[�L���O�E���H�[�J���ł͂Ȃ��̂Ɂu�S�����v�ƍ\���ĉ̂��Ă��Ȃ����R�̂ȃX�^�C���̉̂������ł���V���K�[�A�Ƃ����Z�ߕ������ł��Ȃ��B

�@�@Neil�@Young�ɂ�������ȗ���Ȃ�������Ƃ����A��ԋ߂��̂�Neil�̖ꂢ��������Ȃ��BMason������������U��Ԃ��Ă���B

�@�@�u�l��Ornette�@Coleman��John�@Coltrane�Ƃ��������Ȃ�̃W���Y�A���o�����Ă����B�ł����̃��R�[�h�͂��Neil�@Young����̉e�����X�g���[�g�ɏo���Ă���ˁB�����E�\���O�ƃA�N�[�X�e�B�b�N�E�x�[�X�ȃi���o�[�Ƃ���2�_�ŁB���t�̃X�^�C�����uHarvest�v��uSilver�@And�@Gold�v�Ɏ��Ă��邩�ȁB�v

�@�@���ۂɁANeil�@Young�̐��ɎႳ���܂܂�����AMason�@Jennings�ɂȂ肻���ȋC������B�ꂢ�̐����͂����ƊÂ������邯��ǂ��B

�@�@�X�ɁA�A�N�[�X�e�B�b�N����̂Ƃ����������͕ς��Ȃ��̂����A���t���S�̂Ƃ��Ėc��݂������A�K�x�ɃA���T���u�������������o���h�T�E���h�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�{��̑傫�ȕύX�_���낤�B����܂łɑS���Ƃ����Ă悢�ʂɎg�p����Ă��Ȃ������s�A�m���ϋɓI�Ɏ�������|���R�e���̂�Mason�@Jennings�ł���|�A�N�[�X�e�B�b�N�ȃJ���[�ɒ��D���₩����Y���Ă���B

�@�@���̃s�A�m�𑽗p�����A�����W�́A�S�̂Ƃ��ăt�H�[�N����t�H�[�N���b�N�A���[�c���b�N�Ƃ������b�N�T�C�h��Mason���ڍs���Ă��邱�Ƃ������Ă���Ƃ������ʂ��L����B�������A�b�v�E�r�[�g�ȃi���o�[���������A�Ƃ������ŏ����瑶�݂��Ȃ��̂����A���邭�A�f���ȃ|�b�v�i���o�[�����ΓI�ɑ����̂őS�̂Ƃ��Ė��邭�͂��͂������������F�Z���Ȃ��Ă���̂��낤�B

�@�@�������Ƒ@�ׂ��ɉe�̂悤�ɕt���܂Ƃ���Y���ƈÂ��A�Ƃ����\�����K��������2���ڂ܂łƔ�ׂ�ƁA�y���Ȃ����Ƃ����\���������Ďg�p�������B�����������������Ȃ����A�m���ɂ��T�̓����������f�B���S�����ꂳ��A�f���P�[�g�ȋȂ̗���ɒe��Ŋy�����ȕ��͋C�������Ă���B

�@�@�ŏ�����т���Ă����N�w�I�v���[�������A���S�g�܂��]�ɖ�����ꂽ�A�����\���Ȃ�n�[�g�t���ȃA���o���Ɏd�オ���Ă���Ɗ�����̂��B

�@�@�������A�����ߏ�ɂȂ��Ă��炸�A�ƂĂ��a�߂�BJennings�͂��������Ă���B

�@�@�u�l�͂��܂蕡�G�ɂ����Ⴒ����Ƃ����v�f���l�ߍ��ނ��Ƃ����Ă��Ȃ��B�v

�@�@�܂��ɁA���̒ʂ�ŁA�P�Ȃ�A�N�[�X�e�B�b�N�Ȓe�����̃A���o���ł͂Ȃ����A�ƂĂ����g��Ō��������Ă����A���o���ł���B

�@�@Mason�́uCentury�@Spring�v�ɂ��Ă����q�ׂĂ���B

�@�@�u�l�͂��̃A���o����P�Ȃ郉���E�X�g�[���[���Ǝv���Ă���B�����Ĉ��Ƃ������̂��F���ǂ������Ă��邩����������ʂ���\������悤�Ɏ��݂Ă݂��B�v

�@�@���A���ٓI�ȃ����E�\���O�͂���������Ȃ��悤�ɂ�������B#2�wSorrySigns�@On�@Cash�@Machines�x�A#3�wNew�@York�@City�x�A#4�wDewey�@Dell�x��3�A���̓����E�\���O�Ȃ̂������ɒ������邪�B#6�wCentury�@Spring�x�����̗ށB

�@�@�J��A��芴��̓��ʂ��A�Úg�I�ɕ��w�I�ɁA����̎��Ƃ��ĒԂ����Ƃ����悤�ȕ��͋C�ł���B���ꂱ���V���K�[�E�\���O�E���C�^�[�̃A���o���A�Ƃ����@�ׂȐ��E���p�ӂ���Ă���ƍl���Ă���B

�@�@����܂łɌy��300�Ȉȏ�������Ă���Ƃ����AMason�̃\���O�E�u�b�N����s�b�N�A�b�v���ꂽ�Ȃ́A�����10�B�������A���o���̑����t���Ԃ͋͂���32���W���X�g�B

�@�@�ɓx�ȑ����������ނ̎�f�������̂悤�ɁA�Ȍ��Ȏd�オ��ƂȂ��Ă���B

�@�@�܂��A1st�V���O���ƂȂ����̂�#1�wLiving�@In�@The�@Moment�x�ł���B����܂łɂȂ��A�r�[�g�̐U��T���ꂽ���b�N�E�|�b�v�`���[���ł���B�����ƂȂ��A�l�W���ɂ悤��Mason�̃������Ƃ������H�[�J��������܂��~�f�B�A���ȑ����̋Ȓ��Ɍ����Ƀ}�b�`���Ă���B2�����ŏI���Ă��܂����Ȃł��邯�ǁA����܂łɂȂ�Mason�̃g���C�A���������t����ɂ͏\���Ȍ��ʂ̂���i���o�[���B

�@�@���̃i���o�[�͖�3�����̑S�ăc�A�[���ꏏ�ɍs����Jack�@Johnson�̉̂��瓾���e�����傾�A��Mason�͏q�ׂĂ���B2001�N�ɁuBrushfire�@Fairytales�v�Ƃ������_���E�t�H�[�N�̃A���o���������[�X���Ă��Ȃ�̕]�����A�[�e�B�X�g��Jack�@Johnson�ł���A2002�N�ɂ͓��{�Ղ��o���炵���B�M�҂͂��܂�D�݂ł͂Ȃ��̂����B

�@�@Jack�@Johnson��Ben�@Harper�̑O���Ƃ��ăc�A�[�ɎQ���������Ƃ��A���Ȃ�Mason�ɂƂ��ăv���X�ɍ�p�����悤�ł�����BMason�͓���Ben�@Harper�������̗��z�Ƃ��Ă���B

�@�@�u�m���ɖl���������肽���A���Ė]�ނ��Ƃ����̂܂܂ɂ���Ă���V���K�[�͋��Ȃ��Ǝv���B����ǁABen�@Harper�͐����ˁB�ނ�MTV�ŋr���𗁂т���A�S�Ē��̃��W�I�Ńw���B���[�e�[�V�����ɂȂ邱�Ƃ�]��ł͂��Ȃ����낤�H����ǂ��A�ނ͏�肭����Ă����ˁA�����̃t�@���̎x�����āB����͔ނ��{���ȃ��c�����炳�B�v

�@�@�܂�#1�̂悤�Ɍy���ȃi���o�[��#3�wNew�@York�@City�x�ł���B�ނɂ��Ă͒������A���Ȃ�d�C�M�^�[���ۗ������A�b�v�r�[�g�ȃ|�b�v�i���o�[���B�Ƃ͂����A�ƂĂ��W�F���g���ȕ��͋C�����i���o�[�Ɏd�オ���Ă���̂́AMason�̓Ǝ����������悤�Ŗʔ����B

�@�@�܂��A�M�҂̑匙���ȓ��V���K�[�̑�\�ł���ARon�@Sexsmith�Ɣ�r�����͔̂��ɗ܂��ւ����Ȃ����E�E�E

�@�@������������r������Ă�������x�d���Ȃ��Ǝv����̂́A#6�wCentury�@Spring�x��#8�wKiller�fs�@Creek�x�Ƃ������A�N�[�X�e�B�b�N�Ń|�b�v�ȃ\�t�g�i���o�[�̑��݂����邩�炾�낤�B

�@�@���A�P�Ƀi�����Ƃ��ăI�J�}��Y�Ƃ����v���Ȃ�Ron�Ƃ͈Ⴂ�AMason�@Jennings�̉̂ɂ͐S�������������̂悤�Ƀs���b�Ƃ����c�������Ă���B

�@�@�t�@���Z�b�g�̃R�[���X���������^�C�g����#6��Manson���h�����ƃx�[�X�ƑS�Ă̊y���S�����Ă���T���T���Ƃ����������̂���M�^�[����ۓI�ȋȁB

�@�@#8�wKiller�fs�@Creek�x�̓u���e�B�b�V���E�t�H�[�N�̂悤�ȗ����������A�N�[�X�e�B�b�N�M�^�[�ƃ����c���̃s�A�m���߂Ŏn�܂邪�A�����Ƀ��b�N�̃_�C�i�~�b�N�ȃr�[�g���Ȃ��x�z���A���������ŕϒ�������ł���B�����ɂ��X���[�X�W���Y�E�s�A�m�Ƃ������ߌ�̍g���̂悤�ȗD��ȉ��F�̃s�A�m�Ɛ܂�d�Ȃ������H�[�J�����f���炵�����a���݂��Ă����B

�@�@�ِF�Ȃ̂��A���Q�G�̃��Y���ƃ��b�v�̉̏��@�Ői�s����#7�wBullet�x���낤�B���l�̃��b�p�[���畉���̃��b�v���I����Mason�̃��H�[�J���ɂ����������A��������Q�G�̃^�b�`�Ń����f�B�ɂ����t����Ƃ͍X�ɋh���ł������B������[�c�E���b�v�Ƃ����W�������ɂȂ邾�낤���B����͖ʔ������݂ł���B�Ȃ̍��g�݂���������ƃ����f�B��g�ݏグ�Ă���̂ŁA���b�v�Ƒ����Ɍ��������ɒ�����Ƃ��낪�����B

�@�@�o���[�h���s�A�m�����������ƂŁA���Ȃ�����͂Ə��L����悤�ɂȂ��Ă���B#2�wSorrySigns�@On�@Cash�@Machines�x�̓����J���ȃs�A�m������ʼn̂������Ƃ�Ƃ����o���[�h�ł���A��������g����Mason�̃��H�[�J���͓��ɃR�[���X�����̊Â��W�J�ł��̈З͂����Ă���B

�@�@�S�Ẵ��H�[�J���E�p�[�g���n�[���j�[�ʼn̂���#�wDewey�@Dell�x�ł̓A�N�[�X�e�B�b�N�M�^�[�ƃs�A�m�������o�b�N���x����2���̏���i�����A�^���̂̂悤�Ȕ�����������B

�@�@#5�wForgiveness�x�ɂȂ�ƁA���x�̓s�A�m��{�Œn�̂����߂��̂悤�ɂЂ�����Ƃ����o���[�h���̂����܂��B�����������V���K�[�E�\���O���C�^�[���f�̂܂܂ɃA�����W���{�����ɉ̂��f���E���@�[�W�����Ƃ��v����i���o�[���ƁA�ނ�Paul�@McCertney��Elton�@John�Ƃ������̑�ȃ\���O���C�^�[�ƕ��ׂĔ�]����錴����������B�Ⴋ���̂��̃��b�N�V���K�[2�勐���̍앗�ɒʂ���Ƃ��낪����̂��B

�@�@���ӂ̒e����蕗�ȃi���o�[�̓A���o���̍Ō��2�ȑ����Ă���B

�@�@#9�wEast�@Of�@Eden�x�̓��Y�����Ƃ̃A���T���u���ɂ���Đi�s���邪�A�ǂ��܂ł��A�N�[�X�e�B�b�N�ȃo���[�h�ł���B�@���₵������e���o���悤�ȉ̂��Ă���ƁA�A�����W�̈Ⴂ�͂��邯��ǂ��AMichael�@McDonald�̃��C�e�B���O���v���N�����Ă��܂��B

�@�@#10�wAdrian�x�͂������Ēn���悤�ȕ��͋C�Ō����A�t�H�[�N�i���o�[�ł���B�����������i���o�[�ɂ͍��܂ł�John�@Lennon�ɂ悭����ꂽ�T�C�P�f�B���b�N�ȏo�����肪�������̂����A�����ł͎��Ɋo���Ȃ����炢�̃����b�N�X����S�ʂɏo���ĉ̂�a���ł���B���̐Â��ȃi���o�[��32���̃A���o���͖��������B

�@�@�P�Ȃ�A�N�[�X�e�B�b�N�Ńt�H�[�L�B�ȃA�[�e�B�X�g�Ȃ畅��قǓ]�����Ă��邪�AMason�@Jennings�̂悤�ɐ����͂̂���A�N�[�X�e�B�b�N�ȉ��y�����t����A�[�e�B�X�g�͏��Ȃ����낤�B�܂肵���A�W�����E���b�N�̃��[�������g������Ȃ��߁A�e�Ɋp�W���W�[�ŃA�N�[�X�e�B�b�N�M�^�[�����邾���̎���o���h���×����Ă���C���f�B�E�V�[���ł͐����Ȃ��{���̃i�`�������E�t�H�[�N�E���b�J�[�ł���Ǝv���B

�@�@�Ō�ɔނ̃C���^�����[������Љ�Ă��̃������[���I��Ƃ���B

�@�@�u�l�͎������g���b�N�X�^�[�h�ł͂Ȃ��A�g�t�H�[�N�~���[�W�V�����h�ƌĂ�Ă��邱�Ƃ͗ǂ��ˁA�Ǝv���B�m���ɖl�̓A�N�[�X�e�B�b�N�ȉ��y������Ă��邵�A�|�b�v�\���O�Ŗl�̍l���Ă��邱�Ƃ�\�킷�ȏ�ɁA�l���̂Ō��邱�Ƃ������Ǝv���B���ꂪ�l�ɂƂ��ẮgFolk�h���B�v

�@�@�u�l�͂��̏�ɂȂ������̉��y�������Ǝv���Ă���B������l�͋Ȃ������B�����Nj����邱�Ƃ��A�A�[�e�B�X�g�ɂƂ��Ĉ�ԑ厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv����B�v

�@�@�u���U�����Ɖ��y������Ă��������B���ꂪ�]�݂���B���s�����Ȃ����͗v��Ȃ��B���ʂɕ�炵�Ă��������̏����ȋ�ԂƎ���������Ώ\�����B�Ⴆ�A�l���������Ă��A����͉������͉��~����H�邵�A�܂������яオ�邱�Ƃ����邾�낤�B�ǂ�Ȏd�������ď�肭�����Ƃ��ƑʖڂȎ�������悤�ɂˁB�e�Ɋp�A���y�𑱂��Ă��������ˁB�v

�@�@���ƂȂ��A�s��̉��y�ƁA�Ƃ�����ۂ�������ł���B�@�@�i2002�D5�D18�D�j

�@�@V�@/�@John�@Cate�@-�@Limited�@Edition�@�i2002�j

�@�@V�@/�@John�@Cate�@-�@Limited�@Edition�@�i2002�j