Italian Boots / B - Wops (1998)

Italian Boots / B - Wops (1998)Roots ★★★★

Pop ★★★★☆

Rock ★★★

Contemporary ★★★

Italian Boots / B - Wops (1998)

Italian Boots / B - Wops (1998)

Roots ★★★★

Pop ★★★★☆

Rock ★★★

Contemporary ★★★

1990年代の後半から、一時期はアメリカでも静かなブームになったRoots Rockの潮流もかなりの失速を見せるようになってきた。勿論、ある程度のマーケットは確立し、Bloodshot Recordsのようなルーツ&カントリーロックのインディ・レーベルが中堅のレーベルまで浮上し、メジャーレーベルが合弁でLost Highwayのルーツ系のレーベルを興すといった具合に、完全に沈静化してしまった訳ではない。

が、メジャーでは言わずもがな、インディ・レーベルでも条件の良い契約先が見つからず、本国でのりリースが出来ずに欧州に活路を見出そうとするアーティストが増えているのは紛れもない事実である。

実際に自主レーベルやセルフ・リリースよりも相当に自己の負担が減るので、小さなレーベルでも契約してアルバムをリリースするほうがやはり、発表形態としては望ましいと思う。プロモーションを自ら行うという手間がゼロではないにしてもかなり省けるからである。

が、独逸・伊太利亜・北欧等のレコード・レーベルへ、嘗て米国でのメジャー・リリースを果たしたアーティストが移籍する例は後を絶たないのが現実である。更に、かなり良質なレコードを製作しながらも、当初からアメリカでは契約先が見つからずに、欧州リリースのみという新人も増えているのも現状である。

正直言うと、非常に嘆かわしい状況である。オルタナティヴ・ヘヴィロックやグランジロックの侵略前の時代なら、間違いなく世間的にも評価されていただろうアーティストが、インディ落ちだけでなく、国外で発表の場を模索しなくてはならない、リリース氷河期を経験しているのである。

が、そういったアーティストが欧州へ大西洋を渡って頻繁に訪れるようになったことは、欧州でのルーツロック畑にかなりの効果的な肥料を与える結果となっていることも確かである。元々、極端にオルタナティヴやヘヴィロックに傾倒することなく、1980年代のポップロックが未だに市場性のある欧州市場で、ルーツロック・ポップが次第にブームになっているという追い風もあるのだが、1990年代後半からのルーツロック・マーケットの活性化は看過出来ないくらいに顕著なものとなっている。

現在、特に筆者が最も注目しているのはスカンジナヴィア3国である。リリース元としてはまだまだ零細レーベルが多いのだが、大手のレーベルはマーケットを獲得しているが顕著なルーツ系の実力アーティストの萌芽があまり見られない独逸よりも、音楽の供給先として今後も実に注目に値する。

爆走パンクロックや、ヘヴィメタル、そしてスカンジナヴィアン・ポップというRoots Rock以外の音楽ジャンルでは既に日本や欧州では一定のマーケットを形成しているが、これからはルーツ系のロックが台頭してきそうである。

当HPでもThe Thousand Dollar PlayboysとEnzendohというアーティストを紹介したが、この2組に限らず、これからも期待の持てるアーティストがボチボチと出現しているので、随時機会を持ち紹介していきたい。

今回紹介するのは、筆者が北欧の次に注目している伊太利亜出身のバンド、B-Wopsである。

伊太利亜という長靴を履いた足のような形をした国家は、レーベル的にはまだまだ大手と呼べるのは1〜2(世間的な尺度ではまだまだインディ零細かもしれないが。)くらいしかないのだが、アーティストとしては面白いバンドが僅かながら登場し始めている。

Blue Rose RecordsやGiltterhouse Recordsのように中堅以上のレーベルを抱えつつも、筆者の眼鏡に適うようなバンドが全然出現していない独逸と比較すると、アーティストの供給地としては、より興味深い土地であると考えている。

そう、このバンドは非英語のバックグラウンドを持つ、欧州バンドなのである。アメリカから欧州への「出稼ぎ」組みではなく、生粋のイタリアン・メイドである。

イタリアン・メイドといえば、パスタにピザにフェラーリに革製品だろうか。・・・・あまりにも俗なピッキングであるかもしれないが、これにワインとシェスタを加えることくらいしかできない、筆者の乏しい知識では。

しかしながら、このB-Wopsというバンド、音楽を聴くだけでは、絶対にメイド・イン・イタリーという感触は皆無に近い。全く予備知識無しに聴いたら、十人中八人以上はアメリカのバンド、しかもアメリカン・ルーツまたはカントリー系のバンドであるという感想を持つに違いない。しかも、とても非英語圏のバンドが創作した音とは思えないくらいに、基本をきっちりと抑えたアメリカンなサウンドを構築している。

「藍は青に・・・・」ではないけれども、ある音楽文化圏の埒外から、異なる−この場合、米国ルーツ&カントリー・ポップスであるだろうか−文化圏に己が存在する故の、憧憬、敬意を込めて模倣した音が本家に比肩する作品を創ってしまうことは、四六時中とまではいかないが、そこそこ見られる例であると考えている。

例えば、1990年代に米国で吹き荒れたグランジ・オルタナの暴風雨、そしてその英国版とも言うべきブリット・ポップの大侵攻に際して、北欧諸国から提示されたスカンジナヴィアン・ポップスの音楽は、ポップ・ミュージックという音楽の根本を、発祥の地故に失念してしまった英米の流行音楽への警鐘として良識のあるポップロックファンを喜ばせた事実がある。

概して、文化の最先端に位置することは、新しさを尊重し、旧来の伝統を軽んじる傾向が生まれやすく、その結果全く進歩のないものを漫然と排出するということが、文化・芸術史にも頻繁に見られる。

却って、異国からの視点というフィルターを通して、形骸化・単純化された印象をもとに創作された作品が、泥沼にはまり込んだ本家本元の作品を凌駕してしまうことは、それ程珍しくはないのである。その外側からのフィルターが特徴となる本質だけを、分かり易いが故に、曲解することなく伝達することが可能だからだろう。

が、批評的には所詮物真似と捉えられてしまい、独自性の欠如という面のみ評価の対象となる場合が多いのだが。

よく、本邦にも非英語圏のバンドの音楽は「偽モノ」と決め付けてハナから相手にしないリスナーが見られるが、そもそもアルファベットを使用しない民族がそのような批判をするのはお門違いであると思う。欧州の人種は英語の上達も非常に早いし、ネイティヴに比類するスピーカーの割合も日本とは比較にならないくらい多いのだから。

さて、先に述べたように、このB-Bopならぬ、B−Wopsはイタリア人の結成したバンドである。イタリアン・メイドであるけれども、伊太利亜革製品のようなお洒落さやフェラーリーのスマートさや美しさとは、殆ど類似点のないバンドである。

フェラーリーが伊太利亜の高級・スマートの象徴とするなら、B-Wopsは、フィアットでなくランボルギーニに近いところがあるように思える。

このランボルギーニというスポーツカーのメーカーは、自動車マニアには非常に有名な逸話がある。

その昔、耕運機やトラクターを製作し、これが大当たりし巨万の富を築いたていたランボルギーニ社の社長が、マラネロにフェラーリーを買いに行ったそうな。が、見るからに田舎モノ&成金丸出しであったフェルッチオ・ランボルギーニ氏は、「成リ上がりの田舎者には当社のクルマは売れません。」と冷たくあしらわれ、「売ってくれねんなら、ほんだば、オラがすぽおつかあを作るだべ。」と意地になってスポーツカーを作ってしまったという冗談のような本当の話がある。

その後、石油ショックの影響で経営が破綻し、クライスラーからインドネシアの資産家、そして現在はアウディの子会社と成り果ててしまったが、そのトラクターを作っていた頃のランボルギーニのダサい雰囲気があるように思える。

1970年代にウラコやカウンタックを作成してフェラーリーとしのぎを削っていた頃の、既にスーパーカー(懐かしい)のマニュファクチャラーとしての地位を固めていた頃ではなく、スポーツカー市場参入前の耕運機、というランボルギーニのイメージがぴったりであると思う。

スーパーカーの作成メーカーとしては常にフェラーリーに異様な対抗意識を燃やして、馬力と走行性能を突き詰めた野生の奔馬のような車を送り出していた頃のギラギラした荒々しさは、B-Wopsにはあまり感じられない。

このバンドは野生馬−ムスタングのような馬力で勝負するのではなく、恐らくバンドの名前もこれをもじって名付けられただろう、そうBe Bopジャズのように即興性の高い明るく、そしてやや未整理であるがスィンギングなノリが魅力のバンドである。どちらかというと、ビバップ・ジャズというよりもフュージョンの毛色が強いかもしれないが。

その理由はこのバンドの編成を見て頂ければ判明するだろう。

Danilo Scaggiante (Alto,Tenor&Bariton Sax,Harmonica,Perccussion)

Sergio Polito (L&B.Vocals,Guitars) , Ermanno Rioda (L&B.Vocals,Guitars)

Gianni Spezzamonte (Bass,Dobro,Vocals) , Stefano Brazzoduro (Drums,L&B.Vocals)

というように、大胆にサックスフォンをフューチャーしたルーツポップを展開するバンドなのである。この、殆どのトラックにかなりのパートでサックスを絡めていることで、このB-Wopsは単なる平凡な米国音楽の模倣バンドの域を脱却していると考えている。

ルーラルなアメリカンルーツサウンドに、アーバンとまではいかないが、スムース・ジャズ、或いはフュージョン的な滑らかさを加えている、このサックスの音色は、同時に1950〜60年代のクラシカルなサウンド性も分け与える効果を発揮しているのだ。

また、3枚のヴォーカリストがバンド内に存在することも、非常に特徴的である。

太目で酔っ払いヴォイスが特徴なSerigoはワイルドな魅力があるし、ファルセットをナチュラルに喉の奥から搾り出すような声質を持った、裏声系のErmannoの癖のあるヴォーカルは、サックスの鈍色に輝くような音色と実に相性が良い。また、1曲のみであるが、Roy Orbinsonに少し似ている、間の抜けたような脱力系のヴォーカルを聴かせてくれるドラマー、Stefanoのヴォイスもユニークである。

全体を眺めると、13曲中でのヴォーカリストは、オヤヂ声のSergioが中心の曲が9曲、Ermannoがリードを担当する曲が2曲、そして2人のツインリード曲が1曲という具合に、比重としてはSergioがメインのヴォーカリストである。もう少しErmannoの鼻に抜けるようなパーマネント・ファルセット・ヴォーカルが増えても良いと思うのだが。まあ、贅沢な不満と分類して良いだろう。

サックスフォニストと複数のヴォーカリスト、という形態は現在のアメリカでは殆ど見られなくなっているバンド形態であるだろう。また、軽快なサックスの音色をサニーサイドで明るいポップラインに絡めるというメソッドも、古典的なポップスの表現方法であるかもしれない。

が、この伊太利亜のバンドは決して懐古的なポップスだけを表現するバンドではないと思う。それだけの温故知新の性格の強いバンドなら、紹介する気が起きなかっただろう。

サックスフォンを殆どの曲に取り入れて独自のルーツなサウンドを演出すると共に、古臭い音楽を基本としながらも、コンテンポラリーな音楽の切り口を模索し、B-Wopsとしてのサウンドの特徴を披露するのに成功している。懐古的な音を使用してはいるけれども、やはり現代の音楽を感じさせる音世界を構築しているのがリマーカブルである。

また、サックスを中心の構成で音を組み立てているため、単にルーツロックと呼ぶことのできない音楽となっている点も大きな注目点である。曲によってはジャズ・フュージョンのフレキサブルなア・ドリブ感覚がルーツテイストを上回って主張している場合もあり、クロスオーヴァー・ポップスの雰囲気も感じ取れるバンドでもあるのだ。

さて、まずはErmannoがリード・ヴォーカルを担当するナンバーから取り上げてみたい。

オープニングナンバーの#1『Together Now』からして、ファルセットなErmannoのヴォーカルが活き活きと活躍するアップテンポなポップナンバーである。しかも、アクースティックギターのリフに即追いすがるように合流するテナー・サックスが終始、快活に歌い、とても痛快である。サックスフォニストのDanilo以外のメンバー全てがヴォーカルを担当するため、Beachboysのようなシーサイドライクなコーラスが印象的でもある。後半で挿入されるスティール・ドラムのようなパーカッションは、とてもトロピカルな雰囲気を演出してくれて、益々面白い。

#6の伊太利亜語のタイトルが冠された曲、『El Amor De Mi Vida』は歌詞自体は英語である。リードはSerigoとErmannoが分け合う形で担当しているが、この曲も雰囲気がとても#1に近い、乾いた西海岸の潮風を感じるようなカラリとしたビーチナンバーの趣がある。この2枚のヴォーカリストの掛け合いはとても楽しげであり、もっとこういうツイン形式での曲を増やしても良かったのではないかと思う。

#9『The Road』はErmannoのヴォーカルが常以上に高音域を駆使して歌われており、低く抑えて吹かれるバリトンサックスがダンサブルなアクースティックギターの音色と溶け合い、かなり極楽調子な底抜けに明るいナンバーとなっている。また後半になるとハーモニカやドラムのライヴ感覚満載のソロパートまでが加えられており、その即興性はまさに、B-Bopジャズを現代のアレンジで再現したような自由さが伺える。

また、唯一ドラマーのStefanoがリードヴォーカルを担当する#13『Wild Cat』はビッグバンドのフリー・フィールとファンキーさを彷彿とさせるようなスゥインギングさと、1950年代のブルースロックの定型化しないルーズさがバタバタと走り回り、これはかなりクラシカルなファンクロックナンバーに仕上げていて純粋に身体がリズムを取るような曲になっている。この偽Royのようなヴォーカルを何回も聴かされると少しウンザリするかもしれないが、1曲ということで適度な楽しさだけが感じられる分担は成功していると言えよう。

残る9曲はメインのヴォーカルが、オヤヂ声のSerigoであるが、結構変化の富んだパターンの曲が堪能できる。

#2『The End Of The Line』はオープニングの曲とは打って変って、やや泥臭いギターが終始、カッティングを奏でる、地味なルーツナンバーである。#1では縦横無尽に展開していたサックスの活躍は、ラストのソロのみである。渋めのSerigoのヴォーカルの効果もあり、かなり落ち着いたナンバーとして一息つける曲であろう。

#3『For You』は痛快なドラムソロとテナーサックスのユニゾンからスタートする、軽快なリズムが売りのジャンプナンバーである。このナンバーでのメインのパートは間違いなくサックスが担当している。ギターやドラムやベースよりも積極的にメインラインを支配する回数が多い。

この曲ではSerigoも裏声気味の振り回した歌い方をするので、かなりソウルフルなヴォーカルが聴ける。ドタバタと楽しさ一杯で叩かれるドラムの音も気持ちが良い。

#4『Friend』は初めてサックスが参加していないナンバーである。コンテンポラリーなバラードであるため、てっきりアルトかテナーサックスが絡んでくるものとばかり思っていたが、予想は大幅に外れてしまった。実に淡々と流れるおとなしいバラードであるが、この歌でのSerigoの声はBob Segerが歌うバラードに通じる渋さが伺えて良い。

#5『Take Me To The River』はブルースハープをサックス担当ののDaniloが持ち変え、吹きまくるカントリーナンバーである。これは完全にアメリカンのメジャーな商業カントリーの模倣または習作といったナンバーである。海外の視点から見たアメリカン・カントリーの集約作品というべきか、或いは諧謔を込めてベタな演出に徹したかは窺い知れないけれども、恐らくは純粋にアメリカンなカントリー音楽を作りたかったのだろうと想像している。

#7『Join The Band』は完全にオールディズ風に拵えたナンバーである。タムの連打も、バリトンサックスのナイトクラブで流されるようなムーディ・ブルース風の音色といい、ブルースポップなメロディといい、完全に古典的クラブサウンドを再現している。このような音楽を臆面もなく取り入れるのは、ロック先進国のアメリカや英国ではちょっと躊躇われてしまうかもしれないが、その辺が海外バンドの強みと言うべきか。

やや暗い雰囲気で始まる、彼らにしては異色なナンバー#10『Amerika』は歪んだハーモニカが奇妙な暗さを醸し出している。敢えて、Americaでなく、母国語のAmerikaとして歌詞を紡いでいる点が傾聴に値するだろう。

欧州から見た、大国アメリカの立場と、その権力を背景にした「Rule The World」の姿勢への批判が強烈に語られている。米国のバンドが自己を批判するのではなく、海外のバンドが、アメリカの「世界の警察」思想に対してあからさまに非難を投げかけているのは、かなり珍しいのではないだろうか。このアルバムの中では直裁的に社会風刺をした曲はこの曲だけであるが、殆どが底抜けに明るい極楽お気楽ロックの中で、このトラックに込められた意味は大きいかもしれない。

#8や#11『Daddy’s Come Home』のように分かり易いメッセージの篭もった歌では、やはり分かり易い吹っ切れたポップなメロディがライトにアレンジされているので、やはり対照的である、#10と比較すると。

#12『Andy』はルーツバラードというよりもAOR的な現代性を感じる流麗なアクースティックバラードである。こういったルーツロックの野暮ったさを抑えて、かなりスマートなポップスを演奏できるところがこのB-Wopsの力量であり、また特徴であると考えている。

が、完全にアーバン・コンテンポラリーなロックにまで厚化粧をせずに、あくまでも根底にあるのは「Be Bop A Rula」な即興性のある田舎の臭いのするロックである。この辺りの微妙な境界線が交わるところにこのバンドの魅力があるのだろう。

さて、このメイド・イン・イタリーのバンドであるが、経歴や活動については一切が不明である。一時期、母国語のホームページを開いていたが、即消滅してしまい、英語での記述は僅少なものであったため、満足な情報収集ができていないのだ。

この「Italian Boots」のリリースから4年目を迎えた2002年まで、目立った活動の情報は非英語圏の哀しさか、殆ど伝わってこない。残念なことに全米ツアーを敢行できるような下地はアメリカにはないし、全欧ツアーも出来るくらいのセールスも上げていないようである。

メンバーのスナップを見る限り、主要ヴォーカルの2名以外は完全無欠のオヤヂであるし、ヴォーカルの2名も頭髪がしっかりと残っているだけで、結構な年齢に達していそうな外見である。

こういったヴェテラン(らしい)集団が組上げた、オールディズの雰囲気を持ちつつもルーツロックの土臭さと、フュージョン系列の夜色の暖かさを有したサウンドはかなりユニークな、特有の色がある。

一度聴いたら、かなり後まで忘れずに耳に残りそうなサウンドだ。この1枚で終わるにはあまりにも惜しいバンドである。

このアルバムはシカゴの伊太利亜街で偶然見つけてジャケ買いしたものであるが、伊太利亜のオンラインショップから、まだ入手可能である。

革製品の本場はやはり伊太利亜かもしれないが、ルーツロックの供給先としてはまだまだこれからだろう。しかしながら、この伊太利亜製のブーツの履き心地はかなり心地が良いものとなっている。革加工のメッカの面目躍如という感じだろうか。

ロックは英語圏だけ、などという詰まらない偏見を放り投げて聴いて欲しい1枚である。 (2002.2.20.)

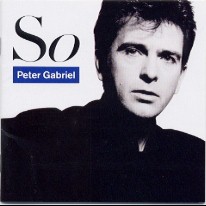

So / Peter Gabriel (1986)

So / Peter Gabriel (1986)

Progressive ★★★

Pop ★★★

Rock ★★★☆

Blue-Eyed Soul ★★★

「『Sledgehammer』のビデオ・クリップを作成した際に、一番金と時間を懸けたシーンが何処か解るかい?多分実に詰まらない結論なんだけどね、♪「You Could Have An Aeroplane Flying If You Bring Your Blue Sky Back」のシーンで僕の顔が空と同じ色の青と雲に染まるシーンなんだよ。」

「このシーンでは僕が自然に空に溶け込むような効果を出したくて、かなり取り直しとエフェクトを頑張ったんだけどね、結局完成したシーンでは全然目立たない大したことのないカットになってしまった。まあ、得てして手を掛けたシーンやカットが上手くいかないというのは良くあることだけど、嬉しいことじゃないね。(笑)」

当時、#2『Sledgehammer』がMTV関連のアワードを受賞した時に、インタヴューで以上のようなことをPeter Gabrielが述べていた。

ロックファン、特に1980年代のMTV世代には説明の必要もないだろうが、Peter Gabrielというアーティストは、特にアメリカにおけるヒットシングルには必ず映像作品が絡んできている。

Genesisを脱退し、1977年に「Peter Gabriel」でデヴューしてから、全米でトップ40ヒットとなったのは、この5枚目のアルバムでヒットシングルを連発するまでは、1982年の「4 (Security)」からのシングル『Shock The Monkey』だけであった。

その『Shock The Monkey』にしても、楽曲というよりも1982年という年代を遥かに超越したようなカメラワークと構成のビデオ・クリップが話題を呼んで売れたという印象が強い。この曲のほかには3曲のトップ100シングルがあるけれども、1stアルバムからの第一弾シングルである『Solsbury Hill』以外は、かなり英国の捻くれた捩れたメロディ・メイキングを感じるアートロック・プログレロックの感じの強い曲が多く、いずれもヒット性が強いとは逆立ちしても言いがたいだろう。

むしろ、シングルヒット性の少ない、難解で緻密な前衛的サウンドをちりばめたアルバムでトップ40前後のヒットアルバムを出し続けていたのは、Peter GabrielのGenesisから築き上げたステータスも密接に関係しているだろう。また、1980年代というチャート的に相当雑然としたジャンルの音楽が犇くことを当たり前にしていた時代性も、Peter Gabrielの音楽が受け入れられたことと無縁ではないと思う。

彼ほどの特異な才能を有したミュージシャンなら、セールスの寡多に拘らず必ずその先鋭的な音楽世界が何処かで評価されていただろうし、過去に偉大なグループに属していたとはいえ、ソロ転向以降を酷評され、セールスも地に落ちるアーティストが少なくない中で、きっちりとそれなりにアルバムだけでセールス・ポイントを稼いできたのはやはり賞賛に値するに違いない。

が、良きにつけ、悪しにつけ、この「So」から映像的に物凄く工夫を凝らしたシングルが大売れしてしまったことで、「Peter Gabriel=物凄い映像作品を創るアーティスト」という感覚があまりに強烈にリスナーに植え付けられてしまったように感じる。かく言う筆者も同じであり、1992年の「Us」の作品も含めて、Peter Gabrielは曲を聴くよりも、MTVの映像が気になるアーティストという見方を続けていた期間が長かった。

実際に全米No.1ヒットとなった#2『Sledgehammer』にしろ、第8位まで上昇した#7『Big Time』にしても、映像メディアであるMTVでのヘヴィ・ローテーションの後押しを得て、全米のラジオ局でのオン・エアに拍車が掛かり、大ヒットとなったことは紛れもない事実である。

正直な話、最初にこの2曲を「音楽だけで」聴いた時は、以前のアルバムよりもロックでポップにはなったことは確かだけれども、まさかNo.1ソングやトップ10ヒットになるとは予想もしなかった。

しかし、ビデオ・クリップを見た時の衝撃は15年以上を経た現在でも鮮烈な驚きとして記憶に残っている。この後は、かなりこの映像作品が話題となって売れるだろう、と即考えを変えたことを覚えている。

今回想してみると、この「So」からカットされた2曲のトップ10シングルに限って言えば、レコードをプレイヤーに乗せた回数よりも、MTVを録画していた映像クリップを見た回数の方が遥かに多いだろう。

が、「Us」をリリース以降、10年間ヴォーカルロックアルバムをリリースしないという活動が鈍った時期に、改めてPeterの作品を聴き直してみて、次第に映像だけでなく、この「So」の収録曲の多くはポップさを適度に兼ね備えた精密に構築された曲であると、認識を新たにするようになった次第である。同時にヴォーカリストとしてのPeter Gabrielの魅力という点にも思いを新たにした。これだけの声量豊かなヴォーカリストは最近の新人バンドにはそう見られないと思う。

と、以上のように、純粋に音楽としてPeter Gabrielの作品を堪能できるようになってすら、『Sledgehammer』から「Us」収録のシングル曲である『Digging In The Dirt』や『Steam』の特撮とカメラワークに凝ったプロモーション・ビデオは、やはり音楽と同時に印象に残ってしまう。

これに『I Don’t Remember』、『Shock The Monkey』、『Walk Through The Fire』等を当然加えても良い。映像技術的には「So」以降の派手さはないが、ユニークさと斬新性、映像を見せることにおいてはかなりの先進的な才能を感じることのできる映像作品である。

一種、映像メディアであるMTVでのビデオ・クリップと聴覚のメディアたる音楽が融合してセールスの二極化が進んだ1980年代の“音楽の産業化”、“音楽の映像文化化”を代表するアーティストの一人であるかもしれないが、それだけで評価が終わらないのが、Peter Gabrielの只者でない所以であると思う。

さて、Peter Gabrielその人についての経歴やバイオグラフィーについては、敢えてこの場で記す必要はないだろう。日本でも全てのアルバムが、Genesis時代のものも含めてリリースされていることであるし。

今回はあくまでも筆者個人の感想のみを中心に語っていきたいと思う。

まずは、この「So」のジャケットからして、非常に一般受けする写真である。音楽もヒット性の高い曲がかなり増えて、即効性が増加しているが、それと合致するようなジャケットのセレクトである。モノクロームな故に渋さが倍増した二枚目としてのPeter Gabrielのスナップショットが貼られている。

これからして、ソロ転向からこっちジャケットに殆ど奇抜な絵柄を採用していた彼の方向性と一線を画すものでないだろうか。Genesis時代から、ライヴでの度肝を抜くような衣装とメイクが評判であったPeterであるが(Elton Johnの趣味とは大分違うけれど。)、その奇抜さを強調するかのようなジャケットがソロ転向の作品のアートワークに顕著に見ることができる。

1stソロのセルフタイトル「1」ではまだやや普通のジャケットであるけれども、雨中の車内に座るPeter Gabrielは眠っているよりも息を引き取ってるように見えて、どうも暗い雰囲気が漂っている。「2」の爪でジャケットを削り取るようなアグレッシブでダークなジャケットも独特の「怖さ」があるし、「3」の顔が半分溶け出したようなエフェクトを使用したジャケットは前衛的というよりも、薄気味の悪いホラーチックなカタストロフィ性を感じる。

極めつけは「4」の謎の半分潰れたような顔の(?)オブジェ。これはエキセントリックというべきか、モダンアートというべきか、兎に角、あまり気持ちの良いものではない。が、これらの奇矯なアートワークや写真が、趣味の悪さという嫌悪感にならずに、どことなくプログレッシヴな芸術性を感じられるのがPeter Gabrielの持つカリスマ性と言えるような気がする。

オリジナル・レコーディングでなくとも「Plays Live」の古代ローマの兵士が使用した甲冑を着けたような写真にしてもかなりエキセントリックであるし、こちらは映画のサウンドトラックなため、Peterだけの趣味が反映されたとはいえないかもしれないが、やはりPeterの単独演奏アルバムであるため、Gabrielの色合いが濃い「Birdy」のジャケットも難解というかシュールな雰囲気がするアートワークとなっている。

このようなアヴァンギャルドでシュールさをサウンドだけでなくジャケットにも表現していたPeterが、一転して普通の素顔の写真を載せたということは、どうにも示唆的な気がしてならないのである。

「初めて、難しく考えることを可能な限り排して、楽しんで作れたアルバムだったよ。」

というPeterの感想にあるように、かなり力みを抜いて好きなことをやってみた、言い換えると、Genesisから引き摺ってきたArt Rockの旗手的なイメージから抜けようとして敢えて、商業的ソングライティングとプロデュースに歩み寄ったアルバムという面がこの「So」にはあるように思える。

それにしても、このアルバムを作成した当時、まだPeter Gabrielは36歳であったとは、今考えると結構意外な感が拭えない。こういった、複雑なリズムやコードを内包する局を詰め込んだアルバムを作成するには、30代という年齢はまだまだ青さが残るような気がするのだが、かなり老成したというか円熟の味わいがサウンド・プロダクションの隅々から湧き出てくるような気がするのだ。

てっきり40代に乗ってからのアルバムであると思っていたのだが、当時は。

というのも、Genesisの頃の、やや鋭角的に過ぎる尖んがった音楽性は、「4」あたりまで、かなり支配力が強かったように感じるのからだ。が、この5作目でかなりモデレイトされたように思える。まあ、コマーシャルさが増加した故の錯覚という意見には反対の立場は取り辛いのも確かだけれども。が、やはり丸みを増したサウンドがこの「So」では聴けて、元からの持ち味であるリズム感覚が更にグルーヴィになっていると思う。

歳を食う=アダルト・ロック進行という些か安直な公式を当てはめて考えていたようである、このアルバムに関しても。しかし、思うにかなりの円熟したロックミュージシャンでなければ、このようなサウンドに色が見えてくるようなプログレッシヴ・ロックの音に様々なポップミュージックのエッセンスを詰め込んで、しかもどぎつさが鼻に突かない作品を創造するのは困難であると思う。

その点、やはりPeter Gabrielというアーティストが独創性を有していることを証明するアルバムともなっているだろう。単に奇抜な音楽を創り出すだけでなく、ポップロックとして受け入れられる汎用性の高いサウンドを構築できる点が、彼の才能の並みでないことを表しているだろう。

そのPeterの才能が、コマーシャルなベクトルに乗せて発揮された曲群と、「4」までの路線を踏襲するナンバー群にこのアルバムの収録曲は大分されるだろう。

まず、前者はこのアルバムから最後の第四弾シングルとなった#1『Red Rain』をトップバッターとしている。アルバムのオープニングナンバーでもある、このリズムに何処となくアフリカ大陸や中東の影響を感じさせる曲は米国では結局チャートインせずに終わり、本国である大英帝国でも小ヒットに終わっている。

が、これまでのPeterのアルバムにはあまり見られなかったリズムロックのダイナミックさを感じる曲であり、プログレッシヴな味わいとやや捻くれたブリットのポップセンスを感じれる佳曲でもあるだろう。

この曲のビデオ・クリップはPeterが全く登場せずに、ラマ僧かチベットの仏教僧のような坊主頭の東洋系の男が、東南アジアの大乗仏教の僧侶の如き格好をして、祈りを天に向かって捧げるような舞(?)を披露し、そこへ文字通りの赤い雨が降ってきて、男が赤く染まるという、非常にアナーキーな映像作品がとても印象が強い。

確かに物凄いヒット性を秘めたナンバーではないが、このようなミステリアス系のワールドミュージックな曲をシングルにするのは彼の拘りが伺えて面白い。

1960年代のソウル音楽、特にOtis Reddingから受けた影響を表現してみたかったという思いをぶつけたのが、未だに80年代のベスト・ビデオという評価があちこちで聞かれる#2『Sledgehammer』である。とても歯切れの良いソウル&ファンクの感覚がホーンセクションを配置したロックのサウンドと実に痛快にマッチしたナンバーであると思う。

確かに、No.1ヒットというのは出来過ぎのきらいがあるけれども、精子が泳ぐ映像から始まるビデオ・クリップは最後まで目が離せないくらいの映像効果と演出で、何度見ても飽きない。当時は「尺八ソロ」と一部で名付けられた木管楽器のサンプリングのような音色で始まるのがビデオを見慣れていて当たり前であったため、シングルの7インチに「尺八リフ」が入っていなかった時は違和感が酷かった。

が、当然シンセサイザーで創った音と思っていた尺八のような音色が、Peterが吹くフルートをアレンジ録音したものらしいことをずっと後になって知った。クレジットにはFluteとは何処にも書かれていないのだが、実際はどうなのだろうか。音を聴くと、やはりアナログのWoodwind楽器から絞り出された音に聴こえるが。

それにしても、中間のソロパートで毛を毟られたチキンが尺八ソロに合わせてダンスを踊るシーンは最高に笑えて来る。オープニングのいきなりなPeter Gabrielの顔のドアップも非常にインパクトが強かった。彼の顔に変な生き物のような「バンパー・カー」がぶつかるシーンも好きである。

やはり素晴らしいダンス・アンド・ソウルナンバーであることは間違いないが、それ以上に素晴らしい演出を自分で行ったPeterの映像演出家としての才能を際立たせたナンバーという印象のほうが強い。最後に影のような男のシルエットがドラムのパッキングに合わせて腕を振りながらフェイド・アウトするシーンも忘れることが出来ないし。

鋭く、しかもリッチなブラスセクションの活躍にピーピーと尾を引くシンセサイザーの音も実にダイナミックな音世界を構築するのに一役買っている。また、後半でのPeterのソウルフルなヴォーカルがシャウトしつつ、縦横に伸び上がるパートは彼のベスト・ヴォーカルの部類に入るのではないだろうか。「Will!」や「Ha!」や「Hoo!」の気合(?)はとてもソウルフルな魂が感じられる。

マシンガンのようなドラムの連打と「Yeah,Yeah,Yeah・・・・・・You」のシャウトが重なるブリッジの手前はつい一緒に叫んでしまうし。(笑)

このような“巨大ハンマー”になら脳天を直撃されてもきっと昇天しそうに気持ち良いかもしれない。

更に、同じような「不思議ビデオ」で注目を集めてトップ10ヒットになった#7『Big Time』も更にファンクとR&Bのカラーが強いが、やはりダンサブルなリズムを持ったロックチューンである。「Hi-Yea」のヴォイスSEからいきなりファンキーな展開を見せる曲でギターのカッティングがハードながら絶妙なリズム感覚を出していている。少し聴いただけでは、あまり耳に残らない曲であるが、やはり映像を繰り返し見ることと、Gabrielの人気にも引っ張られて大ヒットしたのだろう。少々ギトギトしたファンクロックが下世話なようにも感じるが、一度ハマるとかなり引きずってしまうリズムの趣味の良さがある。どことなく空間の広がりを感じさせる音の構築が、安っぽい黒人の打ち込みファンクとは別物の歌にしているのだろう。

ちなみにドラムスは元PoliceのStewart Copelandである。彼は#1でもHi-Hatを叩いている。(または踏んでいるかもしれないが。)

また、この曲だけは間違いなく映像の影響でなく、曲の良さだけでヒットしたのが明確な、#3『Don’t Give Up』。言わずもがななKate Bushとのデュエット曲である。いかにも英国人が好んで作りそうなマイナーなバラードであり、ポップシンガーとしてのGabrielの力量が測れるナンバーでもあるだろう。

艶やかなKate Bushとのインスタント・デュエットで、1980年代に流行したヒットシングルのパターンでもあるが、孤高のシンガーと思っていたPeterが、実は女性との混合デュエットにも男の色気で人後に落ちない勝負ができるのだと考えを改めた曲でもある。

ちなみに、この曲のビデオ・クリップはヴァージョン1と2の2種類が存在するのはあまり知られていない。一般に放映されたのが、PeterとKateがチークダンスのように身を寄せ合って歌う方のヴァージョン1であるが、筆者はどこかの日当たりの良い室内にソフトフォーカスのようなエフェクトをかけて、カメラが室内を移動しながら、PeterとKateの顔がカットインを繰り返しつつ自分のパートを歌う、といった幻想的な映像の方が好みである。

また、シングルにはならなかったのは#3ほど美しいバラードでなかったからだろうが、#5『In Your Eyes』も結構コマーシャルなミディアムナンバーとなっている。後半のアフリカン・シャントは間違いなくゲスト・ヴォーカルとして参加しているYoussou N’dourである。この人の音楽は芸術性が高過ぎて全く苦手なのだが、この「So」のように適度にアフリカンリズムを取り入れたロックナンバーで、良いサポートを受けて参加する分には、とても妖艶な雰囲気を増加してくれるので、良いゲストとなっている。

また、The CallのヴォーカリストであるMichael Beenがバックコーラスとして参加しているのはかなり意外であった。

このアルバムはCDとLPの両方がリリースされた、CD過渡期への嚆矢のような作品であるけれども、CDのみに#9『This Is The Picture(Excellent Birds)』が前年に作成されたサウンドトラックの「Birdy」からボーナスとして加えられている。ミステリアスで無国籍なリズムとメロディが先鋭的なナンバーである。一応ヴォーカルが付けられているが、どちらかというとインストゥルメンタル曲にサンプリングされたヴォイスが付加されているという創りのナンバーである。

オリジナルの残り3曲も、タイプ的にはこの#9の分類に選別されるナンバーであるだろう。「4」までの前衛的で芸術的な創作姿勢を見せているようなナンバーに近い感じの曲も、「So」には入っている。

#8『We Do What We’re Told milgram’s37』もプログレッシヴというよりも英国テクノ音楽のような殆どインストゥルメンタルなナンバーである。かなりリズムとビートが激しいこのアルバムにしてはかなりの昏いメカニカルなアレンジが施された異色ナンバーである。まあ、Peterがこういったナンバーを演奏すること自体は全く不思議はないけれども。

#6『Mercy Street』はアフリカや中近東への傾倒を隠さずにコンガやトライアングル等のパーカッションのリズムを中心に構成されたナンバーである。ワールドミュージックそのものである。

#4『The Voice Again』もエキセントリックなGenesis在籍時を思い出させるような欧州的なプログレナンバーであり、以前のPeterを期待したファンには一番安心できた曲のように想像している。ドラムのラインがとてもエキゾチックであるのはやはりアフリカ出身のManu Katcheが叩いているからだろうか?

それにしても、やや奇怪さを演出するようにおどろおどろしい歌い方を、色気たっぷりに聴かせるPeterというシンガーはやはり相当なヴォーカリストであると思う。どのような複雑怪奇なナンバーでも耳を傾けさせてしまうとのが、彼の武器であり力量だろう。

さて、これ以降、4年後の1992年にリリースされた「Us」を最後に、全くヴォーカルアルバムをリリースしていなかったPeter Gabrielであるが、ついに今年2002年に「Up」というロックヴォーカル形式のアルバムを発表することがステイとされている。もう数曲はレコーディングが完了していて、2002年中には発売が可能であるということだ。

この空白の10年間では「Secret World Live」というライヴアルバムを1994年に、そしてイヴェントショウのサウンドトラックである「OVO」を2000年にリリースしただけで、後は音楽以外の環境保護問題や芸術関連の育成のプロジェクトを行っていたのは、1980年代からの活動の延長である。

よって何故に1990年代に1枚しかオリジナルのヴォーカル作品を出さなかったのかは謎である。

それにしても、この「So」では見事な伊達男ぶりをジャケットに表しているPeterも4年後の「Us」の映像では白髪が目立つようにはなっていたが、50歳を越える頃から急激に老化が進行したようである。

かなり肉付きが良くなったのは仕方ないとして、頭髪の殆どを無くしてしまい、90年代の半ばから坊主頭にヘアスタイルを変更したのはハゲを隠すためだったに違いない、と確信を抱かせるに至っている。

現在の白い顎鬚と見事に後退した頭髪を丸坊主にしているPeter Gabrielの近影を見ると、もうプロモーション・ビデオは作らないようにも思えてならない。

それにしても、遥かに年上のSteve Winwoodは見事なロマンスグレイの髪がフサフサであるし、Elton Johnも植毛(笑)の甲斐あって、見た目は豊かな頭髪をしているのに、ハンサムなおっさんであったPeterが老人のような容姿になってしまったのを見た時は相当ショックであった。

「So」の頃のイメージを大切にしたい人は、彼の最近の写真は絶対に見ないほうが良い。

まあ、取り敢えずは、「Up」がどのようなアルバムになるのか楽しみにしたいと思う。 (2002.2.22.)

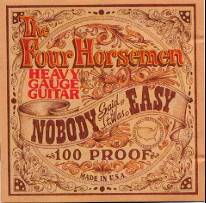

Nobody Said It Was Easy

Nobody Said It Was Easy

/ The Four Horsemen (1991)

Roots ★★★☆

Pop ★★★★

Hard ★★★

Southern ★★★

This Review Dedicated To Mr.Frank C.Starr And Ken “Dimwit” Montgomery

英語圏においてFour Horsemenとは、大抵の意味合いは非常にネガティヴというより更に否定的な、Doom=破滅・この世の終わりの象徴として解釈されているだろうと思う。

黙示録に登場するThe Four Horsemen Of The Apocalypseが、恐らくこのバンドのグループ名の原意であると思われる。しばしば、Of The Apocalypseは省略して語られるところを鑑みれば、まず間違いないだろう。

黙示録については、著者が宗教そのものについては、全く神様なんぞ信じていないし、戦争のうち(それ自体が最大の愚考であるのは当然だが)、宗教戦争というものほど偽善的で独善的なアジテーションはないと考えているため、詳しく内容について言及することは省略させて頂く。

が、日本で頻繁に口端に昇る「黙示録」という存在を意外と全く知らない人口が多いようなので、簡単に定義というか意味合いだけは述べておくとしよう。

そもそも黙示録というのは単独の書籍ではなく、新約聖書の末巻を指す。ジーザス・クライスト亡き後、教祖というカリスマを失った故に、次第に迫害を受けつつあったキリスト教の信者を、下世話な言い方をすれば、繋ぎ止めておくために書かれた経典である。

経典というよりも預言書の性格のほうがやや強いだろうか。黙示録の由来は、この辛く、宗教的迫害の故に死の危険にすら瀕している世界は、不浄なる世界は一度滅びを迎え、然る後に新たな天地が創造されるだろう、という破壊と再生を「黙示」的に綴ったものである。

あくまでも「黙示」として書き上げなければならなかった、作者−ヨハネの時代背景を考慮した後が伺えて、そういった要素は面白い。

この新約聖書最終章にて、The Four Horsemenは、黙示録の四騎士という登場をする。4人の騎士は、人類の受けるであろう四大災害、「戦争」、「飢饉」、「疫病」、「死」をそれぞれ齎(もたら)す象徴としての、冥府の騎馬乗りを意味しているのだ。

何処ぞのHPなんぞでは、4人の荒馬乗りという、まあ音楽性からすれば仕方の無い解釈をしているところもあったけれども、もう少し知識的な補完をして欲しいものである。ま、どうでも良いか。

ちなみに、この初のフルレングス・アルバムではメンバーは黙示録の四騎士ならぬ、五騎士で構成されているところが理解に多少苦しむところであったりするのだが。(笑)まあ、荒馬乗りの四人のカウ・ボーイ等という頓珍漢な解釈は、5名のバンドであるのに、The Four Horsemenとなっている事実を少しでも熟慮するなら、すぐにその不整合性に気が付く筈なのだが。(しつこい)

さて、1980年代においてはLAライトメタルやヘア・メタルと呼ばれた、どちらかというとヴィジュアルとしてのファッション性に特化した、ポップメタルやハードロックが大流行したが、Guns N’ Rosesが1987年に「Appetite For Destruction」のメガ・ヒットでシーンを席巻してからは、所謂Bad Boysの汚く、柄の悪い、不良の(死語)ロックンロールというものが、次第にシェアを占めていく方向に時代が流れていたようにも感じる。当然の如く、このバッド・ボーイズルックもブレイクに従って流行になるのだが。

もっとも、グランジやオルタナティヴ・ヘヴィネスの蔓延によって、そういった古典的な不良青年ダーティ・ロックはまたもや日陰者になってしまうのだが・・・・。

メジャー・シーンでの最後の大きな花火は、同じくGuns N’ Rosesの「Use Your Illusion」連作であったのも奇妙な符丁なようにも考えられる。

ま、そういった時代の流れは、暫し脇に置いておこう。今はFour Horsemenの名前についてだった。

ヘヴィ・メタルやハードロックバンドがアングラや著名バンドに拘らず、「悪魔」、「暴力」、「セックス」、「骸骨」、「死滅」、「汚物」というような、一纏めにすれば暗黒面や汚泥の面を強調する詩を歌ったり、アルバムやグループ名、そしてメンバーの名前にそういった代物を標榜することは、言わば、若者のツッパリであり、空虚なステータスでもある。

が、このFour Horsemenはそこまで露骨な「ゲロまみれ」「サバトな世界」「悪魔と呪い」といったデス・メタルバンドが宿唖の如く掲げる提灯を灯してはいない。

むしろ、The Four Horsemenという聖書の中の破滅の存在を、まさに黙示するような行為には、どことなくインテリゲンチャな知識を仄めかしているような感じすらある。

ところが、破滅の、疫災の存在をバンド名に採ったことが災いしたのか、この「Nobody Said It Was Easy」をリリースした後のメンバーは、まさに呪われたような不幸が襲い掛かっている・・・・・。

まずは、このバンドが、デヴューEPである「The Four Horsemen」をリリースした当初から、麻薬の不法所持や、中毒症状による暴力行為で逮捕、収監、仮釈放という悪循環を繰り返していたリードヴォーカリストのFrank C.Starrの症状が、更に酷くなる。

このStarrの症状悪化により、バンドメンバーの間でも争いが頻発するようになり、ギスギスとした人間関係のストレスが、バンド内だけでなく、ファンとの諍いや暴力行為まで発展するのだ。

そしてツアー中にも、喧嘩、アルコールのやり過ぎによるキャンセル等の問題まで起こり始めてしまう。後述するが、折角中堅以上のメジャーなレーベルとなりつつあったDef Americanと契約して、本作をリリースし、Black CrowesやLynyrd Skynyrdのフロント・アクトとして起用され、注目を集めていたのだが。

バンドの内紛と素行の悪さは次第に泥沼化を呈し始め、遂に1993年間近な1992年12月に、度重なるドラッグの服用と不法所持により、Frankは1年以上の懲役の実刑を受け渡され、バンドはヴォーカリストを失ってしまう。

また、1994年にはドラマーのKen Montgomeryが、これまたドラッグの過剰摂取により、重態となり入院。

このゴタゴタに耐え切れなくなった、メインのソングライターであり、このアルバムを思いっきりレトロ・ハード&ルーツロックに仕立て上げる役割を果たしていたスライド・ギター弾きのHaggisはバンドを脱退してしまう。

ベーシストのBen PapeもHaggisを追うように抜けてしまい、バンドは、折角抜擢してくれたDef Americanからも見放されてしまう。もっとも、この時期、Def Americanはレーベルの経営陣変更やDefを取り去り、、Americanとして新生するという忙しない時期であったため、問題児なこのバンドにかまけている暇もなかったのだろうが。

そして、1995年には、ドラマーのMontgomeryは結局永遠に不帰の人となる。結局、ドラッグのオーヴァードーズによって人事不肖となったまま息を引き取ってしまったのだ。

こういった事態にもめげず、バンドは、麻薬中毒を治療したFrankと、リードギタリストのDave Lizmiを中心に再生を図ろうとする。

「長年、オレたちはとんでもない愚考を繰り返し、時間と才能を無駄にし過ぎた。今度はもうドラッグもアル中も克服したし、新しいメンバーとのコミュニケーションも上手く行っている。」

と、Frank Starr。

「前作は、辞めちまったHaggisが殆どの曲を書いたけれど、今回はオレが殆どを書き上げた。中には前のメンバーとツアーの時に共作した歌もあるけれど、かなりクールなマテリアルを集めることが出来た。」

と、Dave Lizmiが当時語っていたように、新生Four Horsemenは何とか新しい再出発をしようとしていた。

ドラマーには故Kenの兄であるChuck Biscuitsを迎えるなどして、弟の無念を晴らすではないけれども、かなり気合の入れようを見せていたのだ。

ちなみにクレジットではRandy Coockeというドラマーがメンバーになっているが、それはこのアルバムを録音中に、正式にはまだChuckが、かなりダークでノイジーなヘヴィメタルバンドであるDanzigの正式メンバーから脱退していなかったための苦肉の措置であるそうだ。

と、メンバーも集まり、カナダのハードロックやメタル専門レーベルであるMagnetic Airと契約し、2枚目のアルバム「Gettin’ Pretty Good...At Barely Gettin’By...」を吹き込む。

しかし、悲劇は終わらなかった。アルバムが発売直前になった頃、何とヴォーカルのFrankは飲酒運転の自動車に撥ねられ、頭部を強打。意識不明の重態に陥る。一命は何とか取り留めたものの、回復の見込みの無い昏睡状態に陥ってしまうのだ。

残ったメンバーは、Bob Rockのプロデュースによって80年代の終わりから数枚のハードロックアルバムをリリースし、その当時はAerosmithの次とまで言われていたバンド、Little CeaserのヴォーカリストであったRon Youngを代打に起用してツアーを開始。Starrの回復を待った。

しかし、願い空しく、Frank Starrは1999年に3年近い植物状態から戻ることなく、死亡。

バンドはバラバラになり、それ以来全く元メンバーの情報は届かない。

最初からこのような暗い話を書かなくてはならないのが心苦しいのだが、事実はやはり紹介すべきだろう。

あたかも、破滅の四騎士の暗黒面が、この不幸を引き込んだかのように、馬鹿馬鹿しいとは知覚しながらも、思ってしまうのだ。

呪いというと、Grateful Deadの鍵盤弾きが、交代の度に不慮の死を遂げ、当時は呪われたパートとか噂されたものだが、このThe Four Horsemenにしても、取っ掛かりは自業自得な面もあるにせよ、洒落では済まない悲劇に見舞われているのだ。

こういった事実を踏まえて、この傑作である「Nobody Said It Was Easy」を聴くと、この音楽を吹き込んだ前後に、レコードの裏側でロクでもない人間関係と生活態度の崩壊があったにせよ、非常に虚しいものが心に湧いて来るのを禁じえない。

最早、このメンバーが再結成することもなく、また残った面子も決してその意欲を起こすことは無いだろう。

まさに、

「ロックンローラーは太く短く。」

「退廃的で、豪奢な生活を送り、碌な死に方をしないのがロックンローラーの宿命。」

というような、現在では陳腐化、化石化した古い概念を忠実になぞったようなその生き方に、1970年代の頃のハード・クラッシックアメリカンなサウンドを1990年代に再現した彼らの活動が、ダブって見えてしまうのだ。

酒と麻薬に溺れて、という口にするのも恥ずかしいくらいの無軌道ぶりを実践し、しかも本当に破滅した。このような実例を知るにつけ、Oasisのような話題性つくりの乱闘騒ぎや舌禍事件を起こすバンドが、ただのオママゴト遊びに耽っているようにしか映らなくなってしまう。

勿論、“けれん”味がポーズならその方が良いに決まっている。実際に亡くなってしまえば、もうそれっきりなのだから・・・・・。

実に、残念で、とても哀しい。

このような「This Is Rock n’Roll.It’s Only Rock Music!」と云えるような音楽を、気負いも照れもなく再現できたバンドが悲劇を経過した末に消えてしまったのだから。

と、このアルバムを発表後は、全く幸運に恵まれなかったThe Four Horsemenであるが、この1stフルレングスでは、確かにDef Americanが、前年1990年に同レーベルから、全米1位のアルバム「Shake Your Money Maker」を爆発させたBlack Crowesの2番手を期待しての送り出し、という事実が改めて理解できる内容である。

1st以降は殆どのアルバムが、駄作の総合商社のように上から下まで屑のような(2nd、5thは評価可能な良作であるけれども。)Black Crowesであるが、1stアルバムは間違いなく、アメリカンロックの古典として売れて当然のような作品であった。

このThe Four Horsemenのアルバムは、その大ヒットアルバムの「Shake Your Money Maker」より、更にハードでブギーなロックンロールであり、ルーツロックというよりもルーツハードロックと表現するのが適切な音であった。が、単なる勢いとギターの爆裂音やシャウト・ヴォーカルで激走するだけで、いわば「ロックの勢い」のみで誤魔化そうとするグループではなかった。

Def American創設者のRick Rubinがインディ発売されたEPの1曲目の冒頭だけ聴いた瞬間に契約を決定したという逸話があるが、まさに上っ面だけのHRではない、アメリカンな根っ子の生えたルーツ魂が叩き込まれたサウンドなのだ。当時はDef Americanの社長でもあったRickがぞっこんに入れ揚げ、自らプロデュースまで担当することになったのも頷ける。メディアではFour HorsemenをAC/DCと比較する傾向が強いが、AC/DCはここまでポップの芯が入ったキャッチーな音楽は殆ど作っていないと筆者は思う。リフの重さで勝負するバンドとは、このFour Horsemenは一味違う。

どちらかというと、もっとアメリカ南部を連想させるルーツテイストが、シンプルで装飾の全く無いハードなエッジの中にしっかりと息づいている。

懐古ロックと言うとやや語弊があるかもしれないが、想像させるのはFacesのハードなナンバー、Rolling Stonesの70年代中盤くらいまでの、丁度「It’s Only Rock n’Roll」の頃。こういった英国パブ・ハードロックの古典を思わせる、重いだけで終わらないフックの入ったメロディが存在する。また、Guns N’Roses系のアメリカンなハードロック性が同時に進行するのは説明するまでも無いだろう。

が、このバンドは程度の問題ではあるけれども、単なるワルガキというよりも、もっと始末の悪いゴロツキ青年という感じの−この場合は誉め言葉だが−大人の経験とふてぶてしさを匂わせる。

何といっても、このバンドを特徴付けるのは、初期のカルトに別名のKid Chaosという名で在籍していたHaggisのスラッシュなスライドギターだろう。Haggisは全ての曲に単独、またはメンバーとの共作で拘わり、事実上このアルバムの曲を創作しているのは彼である。

このHaggisが創造した歌曲は、実にハードでダーティなアレンジの中にも、ちゃんと聴けるコマーシャルさ、というよりもロックンロールの明るい側面を主張している。更に、ルーツな雰囲気を引き上げているのは、彼のスライドの弦であることは、鍵盤が控えめなこのバンドに於いては、確固たる事実である。

やはり、Haggisを欠いた、2ndアルバム「Gettin’ Pretty Good...At Barely Gettin’By...」は、Dave Lizmiが精一杯頑張り、外部ライターも迎えて曲を並べているが、かなりこのアルバムの出来には劣る。シンプルでそこそこポップな作りのハードロックとしては、そこそこの良作に分類されるだろうけれど、所詮はそこまでのアルバムという気しかしない。おまけにスライドギターの音色が聴こえて来ないのは、違和感を増す。

ヴォーカルのFrank Starrもドラッグに溺れていることなど感じさせない、酔っ払った酒焼けヴォイスを聴かせてくれる。物凄く特徴のあるヴォーカリストではないかもしれないが、そのダミ声とシャウトも思い切りよく使える歌唱法は、この時代錯誤のようなハードサイドのバーロックまんまな音楽にはとても似つかわしい。

彼は、当時Axl Roseのもっと泥臭いヴァージョン、という風にメディアに表現されたが、Axlよりももっとオヤヂ臭く、シャウト・ヴォーカルの歌になるとQuireboysのSpikeに近いようにも感じる。丁度デヴュー年次も近いなあ。

また、その腹の底に響くようなヘヴィ・フィーリングの行間にアーシーさを感じれるのは、「Heartbreak Station」以降のポップ・産業メタルを卒業したCinderellaにも通じるところがありそうだ。

収録曲は12曲。もう逐一解説することもないだろう。全てが、剛球一直線と、アメリカンルーツロックの狭間でシェイクしているようなロックチューンである。

良心的なルーツ感覚とヴィンテージ・ポップスともいうべき懐古的なポップセンスが打ち込まれているタイトル曲#1『Nobody Said It Was Easy』や#7『Hot Head』ではサザンロックの懐の広さも伺える。

ラジオシングルになった、スライドギターとスワンプギターのようなラフなエレキギターが掛け合う#3『Tired Wings』ではメンバー全員がヴォーカルをとるこのバンドのコーラスワークも聴ける。

#2『Rockin’Is Ma’Business』のF言葉がドンドンと聴こえるダークでヘヴィなメタル・チューンもあれば、#4『Can’t Stop Rockin’』や#6『Let It Rock』、#10『75 Again』のようにStarrのシャウトヴォーカルにリードされてとことん直線にぶち進むロックナンバーの明るさを感じるナンバーもある。#11『Lookin’For Trouble』のように更に疾走感のぶん回されたスラッシュなロックナンバーも咆哮を上げる。

ピアノがバッキングで転がる、ストレートなポップさを持ちながら、ヴォーカルをレコーダーで変調させたようなアレンジがアンバランスで抜けている#8『Moonshine』に続いて、とても南部ブルースロックの野暮ったさが抜けていないところが、やはり普通のHRバンドとはロックの基本が異なると感じる#9『Homesick Blues』。

最後のメドレー式の大作#12『I Need A Thrill / Somethin’Good』では、あまり目立たなかったハモンドB3が、これを最後とばかりか、しっかりと鳴らされており、がっちりと大地を噛んでオルガンペダルを蹴飛ばしているかの如き重石のようなサザン・フィーリングが蔓延している。メンバー全員のコーラスもゴスペル・ミュージックを思わせる。

とても雄大でインプロヴィゼイションに富んだナンバーであり、一番聴けるトラックかもしれない。いきなり崩壊するように終わるところも彼ららしい、馬鹿さが笑える。

死ぬまでロケンロール、というような歌詞やタイトルは結構普通に見受けられるが、このアルバムを聴いている限り、求めて破滅を模索するような自暴自棄な感じはしない。むしろ、伸び伸びと、熟成した素材をやりたい放題にプレイしている伸びやかさと、楽しさ、そして不良青年たちの気概が感じられるだけである。

後年の、凋落というよりも悲劇と離散を、この段階で誰が想像できただろうか?いや、誰にも予測さえつかないに違いない。単なるレトロ・ハードロックに、しっかりと自分たちの色を付けて噛んで含めているところは、The Four Horsemenの才能を思わせこそ、破局を予見する要素は皆無だ。

きっと、単純にロックンロールとしてこのアルバムを、たまにでも引き出して聴く、何時までも凄く熱いロックバンドがいたことを覚えていることが、最大の手向けではなかろうか。

覆水盆に帰らず、とはいうが、もう2度と彼らのアンサンブルが聴けないのは返す返すも残念だ。

この駄文を、今は亡きFrankとKenに捧げる。 (2002.3.18.)

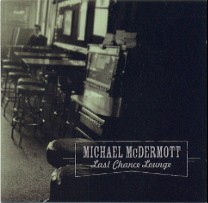

Last Chance Lounge

Last Chance Lounge

/ Michael McDermott (2000)

Roots ★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★★

Adult.Contemporary ★★★★

Reviewed By ばっはーさん

MOTOさんのHPを訪問するまでのわたしの洋楽遍歴といえば殆ど日本盤が発売されているような、メジャーものしか聴いてませんでした。

勿論マイナーなものにも良いものはあるという認識はあったものの、日本で紹介されている音源はほんの氷山の一角であることがわかったのは最近のことなんです。

ここで紹介するMichael McDermottの「Last Chance Lounge」も普通であれば見逃してしまう音源のひとつではないでしょうか。わたしは、Michael McDermottが過去にメジャーでアルバムを出していたことも知りませんでしたので、そちらはMOTOさんのレヴューをみてください。

兎に角こんな素晴らしい音楽が埋もれてしまういまの世の中ってほんとつまらないです。

ロックにあたらしさを求めることは間違ってないし必要なことなんですが、あまりにもそれにこだわりすぎていないでしょうか(とくに音楽評論家の方々)。その結果がいまの洋楽不況につながっている気がしてなりません。

いまのティーンエイジャーが皆ヒップ・ホップやモダン・ヘヴィネスしか聴く耳をもってないという認識は間違ってて、正統派アメロクをもっととりあげていればティーンエイジャーにも受け入れられる余地はあるとおもいます。

Michael McDermottに話を戻しましょう。所謂正統派アメロクで、真面目な音楽です。

このように書くと真面目=退屈と思われそうですが、ここで紹介させて頂く限り間違ってもそんなことはないですからご安心を。

誤解を恐れずに書くと、Bon Joviのファンにも受け入れられそうな大衆性も持ち合わせており(似てるという意味ではない)、メロディアス且つキャッチーであり、ロックとしてのエッジもあり、一度聴けばリピートしたくなる魅力があります。

最初に真面目と書いたのは、決して派手な音楽性ではないという事と、彼のヴォーカルスタイルがそう感じさせる要因かもしれません。彼の歌は特に凄くはないんですが、情感あふれ、時には切々と歌い上げるところがこちらの胸に響きます。

楽曲のクオリティも申し分なく、全13曲60分を越す内容でヴォリュームがありますが、捨て曲はありません。強いていえばラスト2曲が他より弱いかなと感じるくらいで問題ありません。

わたしはこのCDをamazonでオーダーして2日後には届きましたので入手は容易にできます。

拙文ですが、これを読んで購入してくださるかたがひとりでもいれば嬉しいです。

(2001.3.11.寄稿。2001.3.15掲載)

Michael McDermottは市俄古の人。字はMike。幼年時から管弦能に親しむ。

長じて尚、学業を穿ち音楽に遊び、遂に遍く人口に膾炙する作を発す。弱冠正丁に成りしむる頃。

と似非漢文のような始まりで汗顔の至りであるが、Michael McDermottというシンガーを知っている、または覚えている人が本邦にどれくらい存在するのか、筆者は判断がつき兼ねる。けれども、それ程多数でないことは間違いなかろう。

よって、今回のレヴューではMcDermottの経歴から述べてみたいと思う。

Michael McDermottは1990年にレコード・デヴューしてから、この2000年の最新作までオフィシャルには6枚のアルバムをリリースしている。11年で6枚というペースは、平均化すれば2年に1枚以内のかなり多作なミュージシャンのように見える。が、実際のリリース間隔はもっと不規則である。

以下、発表作と年数を列挙してみよう。

「620 W.Surf」 (1990)

「Gethsemane」 (1993)

「Michael McDermott」 (1996)

「Bourbon Blue」 (1999)

「Last Chance Loungue」 (2000)

「...And In The Meantime」 (2001)

これ以外にも、オフィシャル・ブートレグを何枚かCD-RやプレスCDとしてオフィシャルサイトで発売している。筆者は2001年の「...And In The Meantime」だけは未だ入手していない。これは、このアルバムが10年近い活動で録音されたレア・トラック&アウトテイク集であり、しかも相当に値段が高いためである。欲しいことは欲しいのだけれども、何となく買いそびれているのが現状だ。

後、ブートレグの類はCD−Rを1枚だけ、プレスCDは所有していないが、これはカタログから外して考えるべき音源であるだろうから、この場ではこれ以上言及はしない。

さて、このようにリリース年代順にカタログとして整理してみると、1990年代後半に入ってから突然1年毎にアルバムを出すという加速振りを見ることが出来るだろう。

この近年の積極的なリリースの原因は後程解析してみることとして、簡単に、このMichael McDermottという、筆者と近い世代のミュージシャンについて経歴を述べてみよう。

1990年に21歳という若さでWarner系列の中堅レーベルGiantからデヴュー。ゲストミュージシャンにあのBruce Hornsbyをピアノ、Kevin Savigarをオルガンに迎え、シングル、『A Wall I Must Climb』がメジャー・チャートでヒットを記録し、MTVでもオン・エアされる。

翌年1991年には正式にWarner名義で、デヴューアルバム「620 W.Surf」がメジャー発売される。が、先行シングルで集めた注目程は売上が全く伸びなかった。セールスとしては完全な失敗ではないにしても、お世辞にも大成功とは言い難い結果に終わっている。因みに、幾つかの資料では、アルバム名が短縮名でなく「620 West Surf」と書かれているものもあるが、発売タイトルはWestでなくW.である。ま、どうでも良いことだが。(苦笑)

「90年代という世代交代期に現れた才能。」

「素晴らしい作曲のセンスと溢れる情熱の融合。」

「メジャー・シーンに出現した天才。」

の如く、メディアの賞賛を受けてはいたのだが。

1990年代の前半の特徴として、評論家受けしたアルバムが売れなくなるという傾向があったが、この1991年という、正統派アメリカンロック・ルーツロックのシンガーにとっては暗黒時代の嚆矢であったまさにその時に大レーベルからアルバムを出したのは何とタイミングの悪いことか。

同時期のアメリカ北中部出身の、正統派シンガーと言うと、Jimmy Ryserと通じるところがある。音楽的には、Jimmyとはオーソドックスという点では共通しているが、その性質は結構異なっているが。

特に、McDermottの1stアルバムである「620 W.Surf」は彼の他のどのアルバムと比較してもアクースティックでルーツ色が突出している。デヴュー当時、Bruce SpringsteenやBob Dylanを次ぐネクスト・エイジとしてメディアに紹介されたのも理解できる気がする。

この点、よりアーバンサイドというか、メインストリーム(1980年代の)ロック音楽に傾倒したJimmy RyserやCurtis Stigersとは、印象の煌びやかさでは劣るかもしれない。また、美しい透明な中性的ヴォーカルを武器とするJimmyや、Michael Bostonと並び賞される程の熱いヴォイスの持ち主であるCurtis Stigersと比較すると、良きにつけ悪しきにつけ、McDermottのヴォーカルは普通である。

悪いヴォーカリストでは決してないが、ヴォーカルを一番の売りにするには少々弱いかな、というのが正直な感想である歌い手だ。しかし、そのヴォーカルの普通さを、メロディメイキングと、興味深い歌詞によって十分に補っているのもまた、Michael McDermottという人である。

さて、この5枚目のアルバム「Last Chance Loungue」を書くに至り、彼のここまでのアルバムを引っ張り出してきて何回か鑑賞してみた。直前で触れているが、ルーツ&フォーキィなロックシンガーとしてキャリアをスタートさせたMichael McDermottがどのような作品と変遷を経て、2000年のアルバム「Last Chance Loungue」をリリースに至ったかを踏まえて、経歴を追ってみたい。

改めて聴いてみると、私的には良作が1st「620 W.Surf」、「Michael McDermott」、そして本作「Last Chance Loungue」である。で、1993年当時に聴いた時は結構良いと感じていた2枚目の「Gethsemane」がワースト。このアルバムは2002年現在に聴き返すと、前半の半分が全て駄作という、相当なハズレであった。どうやら当時は聴き流していたようだ。

そして、1999年の「Bourbon Blue」は非常に良い曲が多いのだが、捨て曲が数曲あり、その落差が激しいため当時は評価が低かったが、じっくり聴いてみると、物凄い良いナンバーが捨て曲を覆い隠し、アルバムとしてはそこそこの出来となっているのを発見した。

そうそうアルバムの評価の印象が大きく変わることはこの10年の作品ではあまりなかったので、我ながら意外であったりした。

さて、1990年のデヴューアルバムである「620 W.Surf」は、印象としては全てのアルバムの中で、一番ダウン・トゥ・アースな作品であり、アクースティック色が強いので地味である。が、とても二十歳のシンガーのアルバムとは思えないくらいに丁寧に作りこまれていて、アルバム全体の纏まりとしては本作5thの「Last Chance Loungue」同等かそれ以上だろうと考えている。

1991年という、まだヘヴィ・グランジロックがシーンを席巻し始めた頃なので、こういったアメリカン・トラッドなロック感覚を持つ新人がメジャーで売り出せる隙間があったのだろう。

が、次のアルバム「Gethsemane」をリリースするまでに3年、メジャーリリースからは2年もかかってしまっている。また、レーベルもWarner系からEMI系列傘下のSBK Recordに移している。何らかの契約的なトラブルのためであったらしい。1992年くらいから本格的に正統派アメリカンロックが売れ難い状況が形成されて来たことも原因の一つである。

「最初のレコードが事前の予想を裏切って、あまり売れなかった時、僕はずるい性格で、大風呂敷を広げただけの20歳そこそこの若造というレッテルを貼られてしまった。次のレコードも同じようなぱっとしないセールスだった時も、同じようにメディアから批評を受けてしまった。」

とMichaelは述懐するが、この2枚目に関しては売れなくても仕方ないと思う。前半はプログレハードを当節流行のオルタナティヴな音調で発酵させたような暗く、腐ったようなポップさの曲が並び、後半で良い曲がどんどんと出現するのだが、そこまで聴く気力を持続させない作品だからだ。後半が駄目であったら、まさに最悪であっただろう。

が、前作で注目されるほどのセールスを獲得も、作品の評価も良くなかったのに、3年後のセルフタイトル作「Michael McDermott」は、何と、直接EMIからリリースされ初めてのメジャーからの直発売となる。

前作「Gethsemane」、そしてデヴュー作もゴールドディスクすら獲得できなかったシンガーに対しては、まさに異例の措置である。余程、デモ・テープの段階でレーベル側に気に入られたのだろうか。その割には、プレス後の宣伝活動はお粗末なものであったけれども。

が、内容に言及するなら、確かにこの3作目はかなりアダルト・コンテンポラリー化して、ルーツとフォーキィな色合いはかなり薄れてはいるが、メロディ的にはとてもポップでかなり良作であるけれども。

「2作目は色々な意味で、亡霊のような存在のアルバムだった。そして3枚目に至り、またもや世間的な歓迎を受けなかった時、僕は次第に自分の殻に閉じこもるようになり、隠滅とした気持ちになっていた。

僕はその頃になって漸く、他の多くのアーティストが危惧していた、レーベルは良い音楽に対して門を閉ざすようになってきたという傾向の、犠牲の1人であることに気がついたんだ。」

と3作目はメジャーで売り出されたにも拘わらず、まともなプロモーションがなされずに、結局少数プレスで廃盤になってしまった後の心情をこう語っている。しかし、1996年というHootie & The BlowfishやGin Blossomsのような正統派のアメリカン・アダルトロックがヒットした時代性を考えても、McDermottのアルバムが、仮に十分なプロモの援助をされたとしてもメガ・ブレイクしたかというと、甚だ疑問であるけれども。

確かに良いアルバムであるし、メジャーリリースというバックがあるから、十分な援助を受ければそれなりの成績を残したかもしれないが。

が、現実は厳しく、このアルバムの失敗で終にEMIからも契約を切られたMichael McDermottは、レコードリリースに限れば、長い沈黙に突入する。この間、自身をリーダーにしたPawn Shopというロックバンドを結成して、活動を始めたが、アルバム発売の契約先が見つからず、先細りになり消滅の憂き目を見ている。

彼が再び活動を開始するという情報を得たのは1998年後半であった。セルフリリースでアルバムを作成中という噂が聞こえて来てから、半年ほど経ち、自主レーベルのWanted Manを介して「Bourbon Blue」がリリースされた。プロデュースも自分で担当という、故郷のシカゴで録音されたこのアルバムは、かなりグラスソングのルーツを窺わせるアクースティックなナンバーが何曲か含まれるという構成であった。

が、如何せん、アクースティックなスローなナンバーの殆どはハズレの捨て曲であったと思う。本作にもリミックスされて収録されている#13『Junkie Girl』は「Last Chance Lounge」では一番インパクトが薄い駄作であることを述べれば、それ以上の説明は必要ないだろう。

しかし、この4作目・インディアルバムはインターネットを中心に1万枚を軽く超える枚数を売ることに成功。

実際に完全セルフリリースで1万枚を売れば、下手にメジャーと契約するよりも全然金銭的には余裕ができるという話なのだが、Michaelのインタヴューを読むにつけ、それが事実であることが判明する。

「僕はメジャーでアルバムを出してきたけど、一銭も儲けなんて無かった。百万ドルの借金だけが残った。百万ドルだよ!冗談抜きで。が、今は半分以上を返すことが出来て、居候していた両親の家から出ることがやっと出来たんだ。自分のアパートを借りる余裕がね。」

この自主制作に味を占めたのか、McDermottは翌年の2000年に早くも本作「Last Chance Lounge」をリリース。13曲入りだけれども、純然たる新曲は8曲だけ。残りの5曲は、前作の「Bourbon Blue」のリマスターという構成なのだ。まあ、悪いことではないが、借金返すために些か急ぎ過ぎかもしれない、近年の異様なリリースの間隔を目の当たりにするにつけ。(苦笑)

その5曲は、先に述べた#13『Junkie Girl』−これはいらない曲だが−の他は、#5『Murder On Her Lips』、#6『Hand Of The Hunter』、#7『20 Miles South Of Nowhere』、そして前作のタイトルトラックであったが、シークレット・トラックという扱いであった#9『Bourbon Blue』である。

#13以外は、「Bourbon Blue」の非常に良いナンバーばかりが再録音されていて、これはこれで嬉しい。

全体としては、4thアルバムで見せた、フォーキィなカラーがまたもや後退し、どちらかというと3rdの産業ロックとルーツロックの中間の色合いに近い雰囲気がある。

丁度、活動をしているシカゴ周辺の王道ロックたる、Heartland Rockの一形態だと分類できそうだ。が、土臭さは極力控え目にされ、洗練されたアレンジは、誤解を受ける前提で喩えれば、アダルトロックの権化、Chicagoのゴージャスさが散りばめられている。が、当然このバンドほどはオーヴァー・プロデュースではなく、さり気なく中北部の正統派ロックンロールの持ち味であるアーシーな隠し味が、程よく練りこまれているため、軽めなルーツロックとしても堪能できる。

#1『Getting Off The Dime』はJohn Mellencampの80年代のようなバランスの良い土臭さのギターをメインにした骨太なロックチューンであり、甘酸っぱいハーモニカの入れ方がとても上手だ。

Michaelは1st以外ではメインの鍵盤弾きとして全てのアルバムでピアノとオルガン、そして各種キーボードを叩いているが、今作でもその明るいピアノプレイが胸を躍らせる、ドキャッチーなホンキィチューン、#2『Broken Down Fence』ではオルガンもHuey Lewis & The Newsの全盛期のように元気に歌っている。この曲にもアメリカン・カントリーに永遠の感慨を込めているようなハーモニカがソロを担り、メランコリーな味わいを出している。

Michaelは詩にも定評のある人だが、アルコール中毒問題と失業問題を、底抜けの明るいメロディで歌い込んだ、アクースティックでエレクトリックでルーツィな傑作ロックナンバー、#3『Unemployed』ではラインのポップさに心奪われるだけでなく、歌詞も耳を傾けた方が良い。

#4『Spark』では、甘く切ない歌い方を30歳を越えて覚え始めたMichaelのヴォーカルの成長が伺える。曲的にはアクースティックで淡々と進むが、ちゃんとフッキーに躍動するスコアは取り入れられていて、とてもポップである。

#5『Murder On Her Lips』、#6『Hand Of The Hunter』、#7『20 Miles South Of Nowhere』と3曲も前作からのリマスター曲が続くが、このナンバー群は前作から、曲の出来が良いことが分かっているので安心して聴ける箇所でもある。#5の美しくも寂しげなピアノを中心としたバラード、#6はマンドリンがフューチャーされたミディアムな、とても優しいポップナンバーであり、ルーツ・ポップとしてスタンダードにしても不満のない出来となっている。

そして#7は#1のように、パンチの効いたロックチューンであり、力強いメインラインにアクースティックギターとピアノやオルガンが重なり、とてもコクのあるロックナンバーとなっている。

#8『Annie And The Aztec Cross』はブルーグラス調子のアクースティック弦楽器類にストリングスを静かに合わせた、アーバン・グラス的なしんみりとしたバラードである。この組み合わせは面白い。

McDermottは自分の音楽を「Dylan Meets U2」と自己分析しているが、確かにU2がまだマトモなロックを演奏していた80年代の頃を思わせるのが、#9『Bourbon Blue』である。Michaelのヴォーカルは何処となくU2のBonoを連想させるところがあるし、地の底から這い上がってくるような、じんわりしたアーシーさもU2が訳の分からない迷走を始める前のサウンドに似ているように思える。

この感じは#11『Aces & Eights』にも共通している。が、Michaelのペンで創造される音楽はU2よりもハートウォーミングでコマーシャルである。このナンバーでもオルガンの夜を思わせる音色がとても効果的な役割を果たしていると思う。

#10『Leave Her To Heaven』はルーツィなオルガンとアクースティックギターが乾いたルーツテイストを演出している、とても落ち着いたミディアムナンバーである。こういった聴いているのがただ気持ち良いナンバーを現在のメジャーで歌えるロックバンドがどれくらいいるだろうか・・・・・。まあ、猿しか存在しないオルタナオリエンテッドなシーンには皆無だろうが。

#13が最後というのは、画竜点睛を欠く気がする。それにしてもこの曲は確かに、歌詞はかなり社会性のある傑作だが、如何せんメロディがサイケディリックというかひん曲がっているアメリカン・ゴシックの亜流に似たもので、かなりこのアルバムからは浮いてしまっている。

実質ここでアルバムを聴き終えることが多い、#12『Thinkin’About You』は、かなり地味なアクースティックな土に根を張ったようなバラードである。他の鮮やかなナンバーに隠れて、どうにもくすんで見えるが、とてもじんわりとした優しさが滲み出てくるかのような曲であり、噛み締めるほどに味が出るだろう。

以上、今回はばっはーさんとのクロスであるため、簡単に各曲のインプレを記してみた。

このまだまだこれからの若いアメリカンロック・シンガーは、インディという舞台が脚光を浴びてきたことにより、息を吹き返しつつある。

今年34歳。5年に1度しかアルバムを出さない大御所や、勿体つけて3〜4年に一枚、時代遅れのアルバムを発表して沈んでいくメジャーなロックバンドと比較すると、まさに油が乗って、活動の場を得て活き活きとしているアーティストである。

このように、元メジャーなシンガーでも腐らずに活動できる21世紀のインディ・シーンはこれからどのように展開していくのだろうか。もっと多くの正統派アメリカンロックの苗床となることを切に祈るばかりである。

(2002.3.15.)

The Gypsy Mechanics

The Gypsy Mechanics

/ The Gypsy Mechanics (1999)

Roots ★★★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★☆

Acoustic&Alt-Country ★★★★★

You Can Listen From Here

目標:長蛇化するレヴューをできるだけ短く!!

ということで、今回は出来うる限り、短いレヴューを目指すことにする。さて、どこまでできるやら。(他人事)

長いということで、読まない人が出るのは本意ではない。ま、努力してみよう。

The Gypsy Mechanics。

Mike + The Mechanicsではないため、奇跡が全てではないし、無音で走らない。

ジョビジョバでバンボレーヲなGypsy Kingsでもない。

と、冒頭から分かる人間にしか分からない関係のない文で始まってしまい、恐縮である。が、今回筆を執るのは、The Gypsy Mechanicsという、誰しもが何処かのロックまたはポップバンドで聞いたことのあるような名前を組み合わせたグループに対してである。

このThe Gypsy Mechanicsを知っている人口が、恐らく日本では、両手の指に行くか行かないかくらいではないかと推察している。もっとも、「そんただこつばねえ。オラ達よう知っとるだ。」という方がいたら、是非とも御連絡戴きたい。謝罪と訂正文を掲載するので。

それにしても、文明生活を忌避し、現在も地中海から欧州全域にかけて、馬車での放浪という旧世紀然とした生活を未だに送っている人も存在するGypsy(チガニー)と、文明の象徴たるMechanicsという語彙の両方を組み合わせてグループの名前にするとは、いったいどのような音楽性なのだろうかと、これは名前で興味を引かれる場合が多いと想像する。

まあ、このスペースで紹介する以上、大方予想は付くではあろうけれども(苦笑)、Mechanicsという語彙を具現化するような、メカニカルでテクノロジーを使い込んだエレクトロニカ・テクノ系の音楽ではない。更にいえば、Mechanicsという単語が何故使われたかと疑問に感じるくらい、ナチュラルな音を出すバンドである。

先に引き合いとして挙げた、Mike + The Mechanicsのようなプログレッシヴなアプローチも皆無。インダストリアルロック系譜の厚いアレンジも存在しない。

まあ、一言で述べてしまえば、とてもアクースティックなAlt-Countryバンドである。身も蓋も無い話で恐縮だけれども。(笑)

しかし、Alt‐Countryと一口に言っても、その音楽性はかなり範囲が広い。アーシーなパンクロックからカントリーまで、主観によっては相当数のジャンルがこのAlt‐Countryに含まれることになるからだ。

どちらかと言えば、このGypsy Mechanicsは、Alt‐CountryのCountryの比重とAltに顕されるRockの比重がとても微妙な音楽性を持っているように見受けられる。

何回聴いても、ある時はCountry Rockと感じる人の方が多いかもしれないなあと思う。勿論、ボトルネックギターがビョンビョンと鳴り、ヒルベリーサウンドそのままのリズムなカントリー・ミュージックではない。そうであれば、絶対に1回聴いただけで投げ出すからだ。

またある時は、カントリー・ロックではなく、アクースティックなルーツロックという表現の方が似合うなあ、と感じたりもする。事実とてもアクースティックである。

非常に曖昧模糊とした分類しか出来ないのが、著者としてももどかしいのだが、やはりRock音楽であるのは間違いない。間違ってもナッシュヴィルのカントリー・ミュージックのような恥ずかしいカントリーではない。

Wilcoの「A.M.」をもう少しカントリーに近づけたようなアルバムを想像してもらえれば良いだろうか。カントリーというよりは、「A.M.」よりもアクースティックでジェントリーな方向へのベクトルを指向していると表現する方が、より適当かもしれない。

“Acoustic Wilco”という表現をしばしばされているのが、実に適当であるけれども、あくまでも「A.M.」と一部の「Being There」の曲のWilcoという捉え方だと思う。間違っても3rdアルバムの「Summerteeth」のようなメカナイズされた、モダンロック風の音ではない。

曲によっては、カントリー・タッチの軽いシャッフル感があるけれども、8曲という僅かな曲数の中で一番目立つのは、その自然体なアクースティックさとメロディの軽快なポップさである。が、パワーポップという表現で日本では受けの良い軽いだけのサウンドとは異なり、ちゃんと足の地に付いた安定感が窺えて、何回聴いても聴き飽きるようなことはないだろう。

裏を返せば、非常に地味な作風と言えなくもないところが、ちと辛いか。

このセルフタイトル作「The Gypsy Mechanics」は1999年という、10数曲・70分近いアルバムも珍しくなくなった年代においては、たった8曲で収録時間33分強という非常に少ない曲数であるけれども、メジャーでは絶対に採算の関係から、もうこのアナログ盤並みの収録数は無理であることを考えると、インディリリースならではの聴き易い時間といえよう。

どのナンバーもとてもキャッチーであり、務めてハードを追求したり、ブルージーな重さを表現しようとする曲も皆無である。この点では、The ByrdsやC.S.N.And Young、Buffalo Springfield、Pocoそして、初期のEaglesに近いWest Coast Rockの影響も感じられる。

が、以前紹介したMarshallcityのように、このThe Gypsy Mechanicsも西海岸サウンドの爽やかで優しい雰囲気を漂わせているけれども、カリフォルニアやワシントン州のバンドではない。東海岸のメリーランド州を拠点に、周辺の州と国境を越えてカナダのトロント等で頻繁に演奏をしていたバンドである。(過去形であるのは、後に記述することにする。まあ、察すれば簡単な理由だけれども。)

とても、手触りがまろやかで、しかもナチュラルな音創りを指向している箇所が、60〜70年代のウエストコースト勢とオーヴァーラップするのだけれども、こういったバンドほどはカントリー・ロックの埃っぽさが少ない。この辺りも、かなり非才なる身では表現が難しいのだが、あからさまなカントリー・ロックを窺わせるナンバーはあまりないのだけれども、やはりカントリー・ロックの特徴を何処にでも幾ばくか感じれる曲が多い。

こういった点で、やはりAlt-Countryという、所謂玉虫色のカテゴライズを使えるのは非常に便利ではある。Altの本質たるガレージロックやパンクロックの味わいは皆無に等しいけれども。

とはいえ、アクースティックなだけのレイドバック・バンドというと、決してここは重要な点だが、そうでもないのだ。ここがこのThe Gypsy Mechanicsの特色たる所以であろう。

スローでアクースティックな弾き語り系のフォーク・シンガー系のアルバムではないのに、何故かアクースティックという要素がとても強調されて感じることができる。エレキ・ギターもそれ程がなってはいないし、ロックンロールといえるほどの速球的なスピード・アメリカンロックも、はっきり述べれば、無い。

それでも、スローなアルバムと感じないで、そこそこロックしているように耳が捉えてしまうのだ。大方の場合、アクースティックさを武器にする、あまりカントリー的なアプローチをしない作品は、ヒーリング系の自然サウンドに支配された、ロックンロールの楽しさを噛み締めるには役不足な代物が体勢を占めているように思える。

まあ、当然、耳にすんなりと入ってくる自然派音楽も、気分を安らかにするには良いマテリアルであるけれども、やはりロックンロールやポップスとして期待は持てないカテゴリーになってしまう。筆者の感覚においては、フォーキィなアルバムはどちらかというと、New Ageに近い役割で感性を柔らかくしてくれる存在であるため、いきおい、ポップ・ロックとしての評価は相対的に低下する傾向がある。

が、この「The Gypsy Mechanics」は、二度目になるけれども“Acoustic Wilco”と紹介されるように、アクースティックの塩梅が強いのに、結構ロックアルバムとして聴けるのである。アクースティックでもポップロックが堪能可能というのは、とても良作である証拠であろう。

要するに、メロディ・ラインに断固たるポップ・ミュージックとしてのフックが掛かっていて、それ故にポップ&ロックとして聴けるのであろうし、更に各楽器のアンサンブルが巧みに重なっているために、演奏が平板なものにならずに複合している。合成絹布の味気なさではなく、言わば手作りの絹織物のような複雑で見栄えのある存在感を醸し出しているといったところだろうか。

まあ、適度のアーシーなコンフォートに、アクースティックとロックがブレンドされた極上のルーツ・ポップ作品ということだろうか。一聴しただけでは、普通の装いのアルバムなのだけれども、聴けば聴くほどに安らげて、複数回聴きたくなる一枚だ。

全8曲中で、捨て曲は1曲も無い。が、比較的にカントリーのテイストが薄く、目立ってシングル向きなのは冒頭の2曲だろうか。#1『You’ll Be Last To Know』から、適度に中テンポな、しかしパワフルなポップ・ロックナンバーが炸裂する。この曲に限れば、明らかにWilcoの最高傑作である「A.M.」のどのナンバーよりもコマーシャルであり、曲の組み立てもしっかりしていているため、完成度は明確に上だと考えている。時にグンとコーラスとエレキ楽器で山を作り、反してアクースティックでしんみりとした谷を作り、ややアップビートな流れを基本に進むナンバーは、まさにアクースティック・Power Popナンバーの傑作だろう。

目立たない程のマンドリンが実に良い仕事をしている。

マンドリンというと、#2『Best Thing』では更に良い役割を果たしている。1と同じような、ミディアムナンバーよりも若干速いかな、という陽気な雰囲気のあるこれまたドポップな曲だ。マンドリンがかなりリキを入れてソロを奏でるところはHootersのライヴ演奏を思わせるところがある。Hootersほど分厚い演奏ではなく、より肩の力を抜いているけれども。このナンバーは#1よりも土臭さがあるけれども、ラジオシングルにはもってこいの1曲だろう。

頭2曲が弾むようなハーフ・アクースティックなアレンジのナンバーであったが、#3『Diamond Halo』は更にピュアなナチュラル・アクースティックなトラックとなっている。元メンバーであり、1998年に脱退してからソロ活動をしているBobbo Byrnesと、これまたBob Nashという元メンバーがXylphoneというベル系の音を奏でるアナログ装置で参加しているのが面白い。

実に乾いたギターリフから、Beatlesのようなメンバー全員のコーラスワークで始まっていく、#4『Time Enough』はこのアルバムでは一番カントリー・ロックっぽいだろう。ペダル・スティールと明記されていないけれども、マンドリニスト兼ルーツ楽器担当のAl Careyがボトルネック系のギターを掻き鳴らし、殆どのヴォーカルパートがメンバーのハーモニー・ヴォーカルで歌われる、かなりクラッシックなカントリースタイルをアーシーなロックとして仕上げている。

#5『Neon Sign』も前曲に続き、ややカントリー・ロックの匂いが強いナンバーである。どちらかというと、流れるような歌い方をしてきた、リードシンガーのMorgan Keatingが、ラフにシャウトを交えながらバーボンスタイルのような泥臭い歌唱法を駆使しているのが独特だ。このアルバムでは一番ネバっとしたサザンロックの影響を感じるチューンでもある。が、これまた随所で入るハーモナイズが、どうしようもなく古臭い垢抜け無さを演出しているのが不器用で微笑ましい。

#6『Things That I Have Learned』から、ややカントリー・ロックから離れて、ポップロックに路線を戻していく。このナンバーはややアクースティックよりもエレキサウンドが勝っているような、力強いロックナンバーとなっている。パーカッシヴなビートと欧州的なエスニックさも感じれる東海岸バンドの側面が浮き出たナンバーか。

#7『Sad & Done』は、かなり地味なスローバラードであるけど、コブシの効いたMorganのヴォーカルのためか、かなりな盛り上がりを見せ、結構ロックンロールに聴こえる。また、奔放に吹きまくられるブルース・ハープがいい効果を出している。

最後の#8『Waiting For Proof』は軽めのサックリとしたギターのリズムが気持ち良い、アクースティックな一本抜けた曲。このナンバーでもボトルネックがアーシーな灯を燈している。良い曲であるのだが、ヴォーカルをアナログ処理したようなくぐもったマイクを通したアレンジにしてあるために、ややチープな仕上がりになっているのは残念。が、かなりお遊び性の強い脱力整理運動のようなトラックと思えば良いだろう。

さて、後は、このバンドについて軽く経歴等を説明しておこうか。

残念ながら、正式にThe Gypsy Mechanicsは解散してしまったようだ。2000年にはクラブ・サーキットをして、アルバムのプロモーションを行っていたのだが、オフィシャル・サイトが2000年末から「工事中」となり、「次の新作に向けて準備中」というコメントのみで他のコンテンツにはアクセスできない日々が長く続いていた。が、先日ついにオフィシャルHPも消滅。活動に終止符を打ったようだ。

結成は1990年頃。ボストン周辺のクラブでライヴを行いつつ、かなりの曲を書き溜めていたらしい。メンバーは相当に流動的で4から5ピースの間を行き来している。このアルバムをリリースした段階で、オリジナルメンバーはベーシストのJonathan Grantのみであった。ドラマーのKris Boutinも1993年以来のメンバーであり、Jonathanに次ぐ古株である。ということで、メインライターとヴォーカルがかなり入れ替わるという、珍しくは無いが、そう頻繁にも起きない形式で活動をしてきたバンドである。

クラブ廻りをしつつ、1993年にデモテープである「Friendliest Place In Town」を当時のリードヴォーカリストのBobbo Bryanの自宅地下室で作成。同年に同名のフルレングス・アルバム「Friendliest Place In Town」を自主制作する。このアルバムはデモアルバムと同じタイトルであるが、内容は全く違うとのこと。

そのアルバムをリリース後は、ショート・ツアーとレコーディングの繰り返しで過ごすが、1997年までに発表したのはたった1枚の「Story To Rewind」という作品だけ。Bobboの脱退後には、パンクロックバンドのシンガーとして経験を積んできたMorgan Keatingがソングライターとなり、ヴォーカリストとしても中心となってバンドを牽引していった。

1998年には、非常に少数しかプレスされなかったという、セルフリリースの「Exile On Middle Street」を出しているらしい。ちなみに、筆者はこのセルフタイトル盤以外の自主・ローカルリリースのアルバムは手に入れることが出来ないでいる。相当に枚数が少なく、何処にもない。Bobboのソロは2枚とも聴いているので、かなりアクースティックな出来であるとは想像しているが。

是非とも手に入れたいものである。

さて、1999年冬に、The Gypsy Mechanicsは一度解散を決定している。このアルバムのリリース前にである。しかし、前述のMorganをメインにしてメンバーは再度同年に結集し、「The Gypsy Mechanics」を録音。初めて自主レーベルからのアルバムを中堅レーベルのBroken White Records経由でディストリビュートすることに成功。

これから、というところであったのだが。2000年末に結局解散。まれに、メンバーが集まり、The Gypsy Mechanics名義でロックフェスティバルに参加することもあるらしいが、あくまでも一時的なリユニオンということだ。

それにしても、ライターでありシンガーでもあるMorganがパンク畑のミュージシャンというのは俄かには信じられないことだ、この音を聴いてしまうと。

現在、メンバーは各々、ソロ活動に携わりながら活動中。Morgan KeatingがGray Youngという人とフォーク・デュオを結成し、アルバムを製作に入っているというニュースが一番期待できそうである。

それにしても、飾り気の無いジャケットといい、8曲というソリッドな構成といい、実に確固たる潔さを持ったバンドであり、今後を期待していたのに残念である。が、過去10年間、The Gypsy Mechanicsという名前とその音楽性を、ソングライターやフロントマンが変わりつつも存続させてきたユニットである。

だからして、また活動再開という知らせが飛び込んできても不思議ではないと考えているのだ。実際に、このアルバムを作成に入る前に一度プロジェクトが終わっているのだから。

良い意味で、二度あることは三度あるという慣用句が実現することも稀には起こってくれても罰は当たらないだろうし。・・・・・それにしても、やはりレヴューの長さはあまり縮まらなかったようだ。(汗)次はもっと纏めるように努力をしてみたいとは思う。(無駄か・・・・。) (2001.3.21.)

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||