Horseshoes & Handgrenades

Horseshoes & Handgrenades

/ Resident Clark (1999)

Roots ★★★☆

Pop ★★★★★

Rock ★★★★

Adult-Contemporary ★★★★

You Can Listen From Here

ルーツになったBen Folds Five。Resident Clarkを初めて聴いた時に感じたことだ。

勿論どうしようもないくらいに退屈になってしまったロックアルバムではない2枚目以降は勘定に入れず、唯一にして最高傑作である1stの「Ben Folds Five」(1995)の音楽性を指すが。

兎に角、Ben Folds Fiveの音楽性から現代ロックのアーバン性を綺麗サッパリ抜き取って、元来英国ロックと呼んだ方が相応しい音楽性を、アメリカ的なものにシフトさせると、このResident Clarkの音楽性に近づくように思える。 後、パンク的なガチャガチャした雰囲気も抜けているだろう。

Five For Fightingの「American Night」(2000)をアップビートにして、ダイナミックなリズム感を加えたものとしても結構近いアルバムが出来上がりそうな気がする。無論、Five For Fightingのオルタナティヴ的な暗さとアンキャッチーなアスペクトは対称的にルーツ的なグルーヴ感溢れるメロディに置き換えておく必要があるが。

Dave Matthews Bandの初期の作品から、奇抜でエキセントリックに敢えて作ったような恣意的前衛性を抜いてアクースティック・ピアノをサックスフォンの代わりにアレンジすれば、これまたResident Clarkの音楽性に比較的似通ったアルバムが出来てきそうでもある。

Dave Matthews Bandの大成功の後に続いてボウフラの如く湧き出した、アクースティックとジャズ・フュージョンのアレンジをJam Rockと勘違いした数多のバンドとは異なり、本来の融合的な音楽をナチュラルな楽器で演出するというジャム・サウンド的な要素が、堕落する前のDave Matthewsと共通してResident Clarkにも存在していると感じるのだ。

また、わざとらしく斬新さを引き出そうとしているDave Matthews Bandのスノビッシュなコードの弄くり廻しに対するイラツキは、このResident Clarkには全く見出すことが出来ないのも微笑ましい。それだけ、斬新さがないという意味に取られるかもしれないが、どうしてどうして、斬新さをスコアやアレンジに不恰好な粘土細工のようにくっつけなくても、真新しさは創造できるということをResident Clarkは証明しているのだ。

これについては、後程書き綴ってみることにするが。

Blues Travelerの最もポップに仕上がっている「Four」(1994)の方向性を圧延して満遍なく拡げたポップなアルバム、と考えても良いかもしれない。Blues Travelerの分かり易さと同居しているブルースやファンクといったブラックなカラーがResident Clarkにはあまり感じられない。

寧ろ、Blues Travelerのもう一つの魅力である、底抜けな明るさをもったジャンピーな音楽性を、更に即効性の高いものに仕上げているという一段上のポップ・アルバムだと思う。加えて、ルーツテイストはBlues Travelerと同じで、コテコテにアーシーではない、滑らかな優しさに包んだ感触がある。

Blues Travelerはブルースハープによって独特の抱擁感を曲に付与しているけれども、Resident Clarkのナンバーではその役割を果たすのがアクースティック・ピアノという違いはあるけれども。

具体的には「Four」の中でも更にキャッチーなシングル曲である『Run-Around』や『Hock』からブルースハープとピアノを置換して、ややアップなロックンロールに纏めると、Resident Clarkのアルバムに近くなるのでは、と想像する。

少々、知名度が低過ぎてあまり比較対象としては適当でないかもしれないが、カナダのコンテンポラリーなルーツフィーリングが踊りまくる、Mike McDonald Bandがストライクなら、このアルバムは絶対に買いだ。実際にはこのバンドが一番Resident Clarkに近いリズムとアレンジ、そしてメロディのスウィングを有している。

以上のようなアルバムが好きで、更にもっとポップで、もっとナチュラルで、最終的にピアノ・ロックが好きなら−ピアノオリエンティッドなリスナーならこのアルバムはまず外れがないと思う。

そう、既に幾度か挙げているのだが、このバンドResident Clarkはピアノが主役を張るグループである。結成時のデュオには、ピアニストは入っていなかったのだが、この4ピースの音楽を決定付けているのは間違いなくピアノである。ギターでもベースでも、ドラムでも、そしてイレギュラーで参加しているマンドリンでも当然、ない。

メインのラインを叩いて先導していくのはピアノなのである。エレキギターのサポート役として、演奏の深みを増すためにアンサンブルに加わっている鍵盤ではなく(それはそれで最高に好きだが。)、他の楽器によって演奏に彩りを与える主演楽器がアクースティック・ピアノである。

故に、Ben Folds FiveやFive For Fightingといった鍵盤中心のロックバンドを比較対象として提示した次第である。しかし、バンドのフロントマンやヴォーカリストがピアニストではない、というのがResident Clarkという4ピースの面白い点でもある。

これを反映してか、特徴のある楽器の中心はピアノであるけれども、ロックアンサンブルの一員としてバンドサウンドに調和しつつ溶け込んでいるため、鬼気迫るジャズオリエンティッドなソロプレイを聴かせるという類の、「はじめに演奏ありき」なスタイルの演奏集団ではない。

相当に高いレヴェルの演奏を繰り広げる実力派バンドであるのだが、演奏よりもポップ・ソングとしての「うた」の仕上げを第一義に念頭に置いているバンドに違いないと推察している。何故なら、どのナンバーもとても高品質なポップロックとして完成しているからである。

入手はそれ程困難ではない。大手のオンラインストアであるamazon.comにも(米国サイト)入荷されているので、簡単に手に入る。

もっとも、筆者は“Roots Pop”というキャッチ・フレーズと、この地味な土色系のジャケットが何より興味を引いたので、殆どジャケ買いに近い買い方をしたのだが。(苦笑)

少々分かりにくいかもしれないが、ジャケットはイラストレーション化された、バンドのメンバー4名が楽器と共に描かれている。漫画的というよりも、楽器を強調したイラストタッチの表現を使用している。また、黒と濃黄土色という組み合わせがかなりシンプルで渋い構造でもある。

これだけを見ると、「Horseshoes & Handgrenades」がウェスタン・スウィングやカントリー・ジャズ、ブルースロックといった、いぶし銀な演奏中心の地味で熟年向けなルーツアルバムのような印象を与える。

だが、このジャケットの枯れてアーティスティックな絵柄にはあまりそぐわない音楽が、1曲目を聴いた瞬間流れてくるのに驚くだろう。

渋そうなジャケットの割には、かなり開放的なポップロックを聴かせてくれるアルバムではある。言うまでも無いが、ジャケットの色使いが示唆するかのように、ルーツロックという基本形をとっているため、明るくアウト・ゴーイングなアルバムとはいえ、軽薄で尻軽で、心の入っていない現代音楽とは天と地の差があるのだが。

前述したように、高い技量を有したメンバーで構成されているが故に、“玄人ウケ”しそうなインプロヴィゼイションやコードの重ね合わせを見せ付けるグループという陥穽に填まりそうなのだが、そういった職人的なメロディの構築はそこはかとなくメジャーなスコアの端々で見せてくれる、という程度に留まっている。

全体としては活きの良い極楽で複雑さなど微塵も感じさせないパーティロック風のアルバムに見せている力量は只ならないものを予感させる。小難しいスコアを、演奏テクニックをひけらかしながら、見せ付けるのは何か勘違いしたハードロックのギタリストや、技巧を売り物にするジャズバンドに任せておけば良い。

また、素直なポップアルバムを作成することが、コマーシャリズムへのへつらいとしか考えない、単細胞似非芸術性を追求するオルタナティヴやグランジ・ロックバンドのアンチ・ポップな音は不快以外の何物でもない。単にマイナスの鬱な感情を楽譜に吐き出すのだったら、砂漠か山奥に籠もって叫んでいて欲しいものである。話題休閑。

勿論、シンプルに聴こえるお気楽ナンバーだけではなく、それ以外の音楽的な要素を聴かせてくれるバンドであり、アルバムである。大体に置いて、パンクアルバムやパンク・ポップといったメジャーコードでタテノリなポップソング一気通貫レコードは、耳当たりは良いのだが飽きがくるのも早い。

Simple PlanにせよWezeerにせよ、MXPXにせよだ。全体として変化に乏しく、深みがないからだ。が、このResident Clarkはどうだろうか。

11曲を解説しつつ、そのポップ性を見ていきたい。

まず、ヴォーカリストであるTed Horrellのソウルフルなテナー・ヴォイスがピアノとのドリフト走行を全開で決めるジャンプ・ロックナンバー、#1『I’m Alright』からアルバムはスタートする。

Counting CrowsのAdam Duritzの後継者的な紹介をしているレヴューが多いようだが、Adam程の切々と込み上げてくる感情の吐露はあまり見られない。それよりも、Blues TravelerのヴォーカルであるJohn Popperのブラック・シンガーを思わせるコブシの振り回し方の方が近いと思う。

それにしても、ウルトラ・ポップであり、切れ味の鋭いナイフというよりも、力任せに振り下ろすモーニングスター(棘付き棍棒のようなもの)の空気を押し分けるような馬力が漲っているロックナンバーは、ドライヴのBGMとしてアクセルを開けるのに最適である。(危険かも知れないが。)

#2『Stallin’』はリフからアクースティック・ピアノとエレクトリックな鍵盤類が重ね撮りされている、まさにキーボードソングである。ボキョ・ボキョと唸るベースやスコーンと抜けるようなギターのソロ、そして、地味だがツボを突いて掻き鳴らされ、適度なレイドバックを醸し出すマンドリン、そして全体の演奏を締めるのは乱れ弾きされるピアノの踊るステップだ。これまた#1のようなオーヴァー・ビートの青空ダンスナンバーだ。どこまでもチアフルに明るく気持ちを鼓舞してくれる。この首を縦に振ってしまうようなグルーヴ感は堪らなく気持ちを浮つかせる、ヘリウムや笑気ガスのような効果をもっている。

もう止まらない、ノンストップで続くパーティ・ロックンロールの3連コンボ。このような科白を無意識に書いてしまうくらいに、ただ楽しいロックナンバー#3『Bill Me』。ジャズ的な滑らかでダイナミックなうねりを、ただ直線的に叩き付けるだけのナンバーと思いきや、テンポの緩急をしっかりとつけて、パンクロックのフリーなメロディ・メイキングをも感じさせる。これまたドライヴィングでファンキーなロックチューンだ。

Ben Folds Fiveの『Uncle Water』と『Sports And Wine』のパンクナンバー2曲を合わせて煮込み、都会的な固さと危うさを取り除いて、安定化のスパイスを施したようなナンバーである。

#4『Thanks』で、漸く、何はともあれジャンプ・ジャンプのロック曲大侵攻はその歩幅を緩める。が、突如美麗なバラードに転変したわけではない。ピアノとハモンドオルガンの重奏という、フックの鋭い切れ込みの入った演奏に、Tedの底力で大地を支えるようなヴォーカルがホンキィにそして、トンキィに暴れる、ミディアムなソウル風ロックチューンであり、手ごたえと質感はたっぷりと伝わってくる。特に、ファンキーに伸び縮みするオルガンの音色は最高にゴキゲンである。

#5『Something To Do With You』では、ややファルセット気味に突き出されるTedのヴォーカルの伸びやかさを心ゆくまで堪能できる。これまたダンサブルでオールディズR&Bの雰囲気を満載のナンバーだ。ホイッスルやウオッシュ・ボード、そして空瓶といった小物のパーカッションをSE的に使用した、オールド・スクール・チューンでもある。マシンガンのように転がるピアノが全てであろう。1950年代や60年代のボールルームにタイムスリップしたような錯覚を感じるかもしれない。その年代の方は。(笑)

と、一転してアクースティックでややサイケディリックなピアノがのたくる#6『Steady』では、フュージョンロック、ジャズロック的なコードが組み込まれ、ガチャガチャとした散かりを出したベースとドラムの掛け合い、それにプログレッシヴなマイナー鍵盤を押さえるピアノの指運が、不思議でアバンギャルドな世界を構築している。透明感のあるピアノが1970年型の前衛ロックのようなラインをなぞるのは、ルーツ・プログレナンバーとでも呼ぶべきか。

#7『You Won』はジャジーでジャズで、所によりフュージョンでありブルースである。スローなピアノ・ブギー・ロックと表現しても不適切ではないだろう。ブルージーなメロディを兎に角、フリーなピアノが叩きまくられるという、如何にも場末のバーでヴォーカルなしで演奏されそうなスタイルのナンバーである。が、ドロドロとした粘っこいギターのソロがブンブンと鳴るベースを圧倒するパートがあるし、ドラムは完全なジャズスタイルの複雑なパッキングをするし、とかなりうらぶれた夜を思わせる映画のヒトコマ、そのBGMになりそうな曲だ。

#8『Calamity Jane』は『疫病神ジェーン』という米国では御定まりのタイトルのナンバーであるが、アクースティックでレイドバックした心和ませるルーツ風のアダルト・コンテンポラリーなバラードである。かなり力の余って溢れ出しそうなシンバルと綺麗なアクースティックギターが気持ち良いけれども、やはりこういったナンバーで活きるのはピアノであることは今更であるか。

#9『Furrowed Brow』は、リフではルーツィでアーシーなミディアムバラードを予感させる優しげなラインとアレンジを展開するが、唐突にハードで剛毅なギターがTedのバリトン・ヴォーカルとターンを切るスウィング・ロックに変わっていくのが印象的だ。アルバム前半で突っ走ったポップロックの開けっぴろげさと比較すると、やや重く腰が据わっているけれども、これまたパワフルなロックチューンである。力の入り方では恐らくトップクラスのエモーショナルなナンバーであると思う。

#10『Push』は、R&Bのアシッドな雰囲気を持つ、切れ味の鋭角的なファンク・ロックだ。ベースのブンブンという演奏とパーカッシヴなドラムプレイにハードなギターと暗めのピアノがメロディを貼り付ける、黒っぽいロックンロールだ。ホーンでも絡めれば最高にグルーヴィなロックナンバーだろう。ここまでファンキーでダイナミズムのあるシェイキーなナンバーが来るとは結構意外である。

#11『How Many Loves』はナイフのエッジの上で綱渡りをやっていたような危うさをプンプン匂わせていた尖がりロックチューンを緩和するようなナンバーだ。暖かいマンドリンを大幅に前面に出し、落ち着いたピアノを適度に配置したミディアムなロックナンバーだが、コーラスの力強さといい、ポップからタフなロックへと転調する展開といい、意外に複雑なメロディ・メイキングをしていることが窺える。かなり複雑なコード進行をしているようだが、耳触りの良いナンバーとして聴けるのだ。

以上のように、ピアノを中心とした超絶なプレイをさりげなく見せてくれるロックバンドの1枚について書いてみた。

さて、このResident Clarkであるが、アメリカはど真ん中のカンザス州出身であること以外、あまり情報がない。カンザス州のバンド、となるとあまり筆者もKansasくらいしか即座には思い浮かばないくらい、(恥)あまりロックバンドの生産地としては影が薄い。Kansas Heartはブルーグラスであるし。

寧ろ、ジャズやカントリーというジャンルで良質なアーティストが多いようだ。日本でも馴染みの薄い州で、州都の名前がトペカということすら知らない人が多いのではないだろうか。

と、話題が逸れてしまったが、このResident Clarkはカンザス州から出たロックバンドである。活動拠点は「ヘイ・ヘイ・ヘイ」で有名になったカンザス・シティ。(笑)

母体はミズーリ州立コロンバス大学に通っていた、Ted HorrellとドラマーのJeff McGinnessが在学中に結成したデュオである。大学生のうちに数々のバーで、カヴァー・バンドのメンバーとしてプレイしていた2人は、観客の嗜好に相当影響されたそうで、John HiattにVelvet UndergroundといったロックンロールにLL Cool JやHowlin’Wolfといった黒人アーティストのテイストを付加した白黒フュージョンロックを演奏していたそうだ。流石に、LL Coolのそのまんまな演奏でもしたら、容赦なくCDを叩き割るところだが。(笑)

大学を卒業後、カンザス・シティに戻ったデュオはJeffの弟であるピアニストのJoel McGinnessを加えて、Resident Clarkを結成する。1999年にデヴューしたこのバンドは、地元のラジオ局のサポートを受け、かなりの人気バンドとなる。

このトリオに既にステージではサポートメンバーとして参加していたベーシストのSam Dominguezを加え、同年にデヴューアルバム「Horseshoes & Handgrenades」をリリースする。

メンバーを改めて紹介すると、

Ted Horrell (L.Vocal,Guitar) , Jeff McGinness (Drums,Vocal) , Sam Dominguez (Bass,Vocal)

Joel McGinness (Piano,Organ,Keyboards,Vocal)

モットーは「兎に角、歌を第一に考える。」であり、自慰的な独り善がりのオルタナティヴとは全く違うスタンスの、メロディ重視のユニットである。

が、彼らのホームページは極短期間で消滅してしまい、ツアーの情報、バンドの近況といったニュースが全く不明なのである。どなたかご存知なら・・・・って恐らく誰もいないからこれ以上は言及しないことにする。(涙)

プロデューサーは80年代にメジャーで3枚のアルバムを残したカンザス・シティ出身のルーツバンドRainmakers−あ、このバンドはカンザス州だった。(笑)のフロントマンのひとりであったあったSteve Phillips。久々に彼の名前を見たときは驚いた。Steveはマンドリンを2曲で弾いている。

それにしても、ピアノをベースとした古典的なポップさとスウィンギングな豪快さ。これらが結合した質量のあるロックンロールを聴かせてくれる貴重なバンドであるのに、現状が不透明なのは残念である。このアルバムリリースから3年目(2002年現在)。ボチボチ何らかの動きがあっても良い頃である。未だ活動していればの話であるが。

バンドにメールを送るつもりだ。このレヴューを糸口にして。但し、バンドのメール先がまだ生きていれば、の話であるけれども。

弾む御祭りピアノロック、また、1970年代の英国ロック、FacesやRolling Stonesをピアノ中心にアレンジし直したような音楽性、こういったサウンドが好きなら確実に当たりなバンドである。

全く日本ではマイナー以上の(多分筆者くらいしか持ってないかも・・・シャレ抜きで。)存在であるが、一度聴けばその存在感は嫌が応にも増す筈である。

筆者が強烈に推薦のピアノ・ルーツロック。是非手に取って貰いたい。 (2002.6.3.)

Good Acoustic / Firehouse (1996)

Good Acoustic / Firehouse (1996)

Adult-Contemporary ★★★★

Pop ★★★★☆

Rock ★★★☆

Acoustic ★★★☆

この1枚だけあれば、Firehouseの他のアルバムは必要全くナシ!!

と、断言できる。というか他のアルバムはMr.Big並みにアルバム単位で聴くとしょうむない。

要するに、アルバムから数曲だけセレクトして聴くだけの、CD万歳!!なバンドである。 (ファンに石を投げられそうだが・・・・)

実際に一番セールスをあげたデヴューアルバム「Firehouse」も、レコード会社の戦略『第二のBon Jovi』というサウンド・プロダクションが見え見えな作品である。

まあ、このアルバムの次にリリースされた「Category 5」だけは購入しても損はないとは思う。基本的な方向性をこの「Good Acoustic」から継承しているからだ。しかしながら、今現在最新作の「O2」はかなり酷い出来の全く心に残りようの無いアルバムだった。

HR/HM最後の販売市場日本でも、的確にそっぽを向かれそうなアルバムが、これまでのところの最新盤である。シングルに見るべきものがないと、アルバムとしては全く駄目になることを計らずも露呈してしまった形である。

というように、典型的なシングルヒットだけトレースすればOKなアーティストだが、例え、オリジナルのベスト盤が発売されても、この変則ベスト盤があれば、本来の正規ベスト盤がアナザー・サイド扱いとなるだろう。それだけ、このリアレンジした変則ならぬ、反則と言いたいベスト盤は素晴らしい作品なのである。

実際に、2000年には米国で「Super Hit」というベスト盤が発売されている。しかし、このベスト盤はチャート・インした(=米国で売れた)1枚目と2枚目のマテリアルだけを集中したもので、密度としては高いが、グループの軌跡を辿るにはどうにも不足しているベストアルバムである。2枚目「Hold Your Fire」までは好調なセールスを記録していたが、3枚目「Firehouse 3」からは市場の変化により全く注目を集めなくなったので、仕方の無い選曲ともいえるが。

が、米国でのHR/HM需要が氷河期を迎えても、Firehouseのシングル曲(或いはシングル向けのナンバー)だけは良質だったのは確かである。2000年作の「O2」全てしょうむないけれど。

このようにシングル曲の水準は高いのに、そのオリジナル・ヴァージョンは必要なし、と筆者に断言させたベスト盤。それが、この些か流行した時代まで外したUnpluggedスタイルのベスト盤「Good Acoustic」である。時代性を外してしまっているというところが如何にもHRバンドの現在の地位を物語っているようで、笑えてしまう。不謹慎かもしれないけれども。

ちなみに、このアルバムまで、米国ではメジャーのEpic/Sonyの配給だった。

この「Good Acoustic」のアレンジはタイトルを具現するかのように、アクースティックに再録音しているが、そのアクースティック&アンプラグド・ヴァージョンとオリジナルリソースのアレンジを聴き比べてみれば、一般論とまでは範囲を拡げるつもりはないけれども、どれだけハードロックという手法が曲本来の良さを阻害しているかが明白に浮き彫りになっていることが分かる。

新曲と過去のピース3枚に未収録のナンバーを除くと、殆どの焼き直し曲がオリジナルを遥かに超越した仕上がりとなっている。また、新曲にしてもアクースティック・スタイルの演奏で収録されているため、感触はオリジナルアルバムのHM式ナンバーと比較すると、かなり上質でもある。

勿論全てのHR/HMがアクースティックにチェンジすれば良くなるとは断言は出来ないし、するつもりもない。また、HRというジャンルそのものを筆者は否定するものではない。・・・・・絶賛もしないけれども。

が、そういった個人的な嗜好を抜きにしても、メロディの良い曲は無理矢理にハード・ドライヴィンなギターで演奏するよりも、自然でアクースティックなアレンジで味付けした方が絶対に曲生来の魅力が出るという好例が、この「Good Acoustic」である。

実例として、このアルバムの曲を聴かせて、Firehouseを紹介してあげた知り合いの方が、他のFirehouseのレコードを買い、そのあまりの凡百メタルな方向性に涙し、(実話)ショックのあまり“ひきつけ”や癲癇まで起こした(大嘘)という事件が一度や二度ならず惹起している。

これだけで音楽の方向性としての判断を下すのは拙速に過ぎるきらいがあるけれども、少なくとも、この「Good Acoustic」には、HR/HMに耐性が無いリスナーでも虜にしてしまえる魅力があるという実証にはなるだろう。

勿論、アクースティックに演奏される元の曲が良い、という前提からしてそのHR/HMアーティスト−この場合はFirehouseが、高品質の曲を創造しているという証明にはなるので、アーティスト自体のソングライティング能力に対する評価を間接的にではあるが、肯定しているのだが。要はHRという調理法が不味いだけのこと。

だた、「こちらの路線でやってりゃいいのに。」

と残念に思うことは頻繁だけれど。

さて、明記はしていないが、本HPはベスト盤のレヴューは基本的に行わない方針である。2002年6月現在で160本以上のレヴューを書き散らし、アルバムを紹介してきたが、今回が初のベスト盤的性質が濃いアルバムのレヴューとなっている。別にベスト盤が嫌いとかいう嗜好の偏りが原因ではない。敢えて、シングルヒットを満載したり代表曲で固めたアルバムを語るまでも無い、と考えているからだ。

例外として、この「Good Acoustic」のように、ヒット曲を中心にして別アレンジを施したアルバムや、再録音やリミックスで固められたベスト盤、またはライヴベスト盤、という“別ヴァージョン”、“裏技”ベストアルバムなら、これからも機会があれば紹介していきたいとは考えている。

今作は既にレヴューしているGeorgia Satellitesの「Shakin’Not Stirred」と表層的には類似した、新曲入りの撮り直しアルバムではあるけれども、メンバーが代わった訳ではなく、ヴォーカルも同一メンバーというラインナップが同じでの、異なるヴァージョンで固めたベスト盤である。

まあ、ぶっちゃけた話、Georgia Satellitesならば、ベストだろうと何だろうと無条件で筆者の基準をクリアしてしまうのだけれども。(をいおい)

変則ベスト盤レヴューの大前提として、まずオリジナルが筆者の評価基準を満足させるレヴェルにあるか(=元が珠なら幾ら汚しても珠の輝きがあるということだ。)、または、こちらの方がより重要なファクターであるけれど、オリジナルベストを超越できる位のインパクトが存在するか、これに尽きる。

言い換えるなら、変則ベストという搦め手を使ったことで、全く新鮮で新しい曲の如くに命を吹き込まれた作品に仕上がる、これが評価の対象となるのだ。レコーディングのし直しという、ある意味「リセット」をするような「禁じ手」を行使したからには、それだけの新生効果を期待したいと思うし、実際にアナログ音源がデジタル録音で再現、くらいでは好き嫌いの感情は別として、生まれ変わったような新しいマテリアルとして聴けるまでには、そうそうは至らないだろう。

で、当然の如く、これさえあれば、他のFirehouseのアルバムは必要ない、と上で断言しているくらいだから、問題なく予選は通過。(謎)

まるで、別アーティストによってカヴァーされたような、セルフカヴァーとしては希に見る−オリジナルを凌駕してしまっているという−成功に終わっているアルバムなのだ。

さて、「Good Acoustic」には、デヴューアルバムで日本盤のジャケットと米盤のジャケットがまったく違うことに於いては、Collective Soulの1stアルバム以上かもしれない「Firehouse」から、チャートインすらしなかった没落の始まりのアルバム「Firehouse 3」までのシングル曲を中心に編成された、アクースティック・セルフ・カヴァー盤である。

まず、何が凄いかといえば、

ハードロックというアクのため、本来の素材の良さが目立たなくなってしまったナンバーの魅力を再発掘していることだろう。

蓋し、大なり小なり、ハードロックやヘヴィメタルは曲をスポイルするアサイドは絶対に存在すると思う。この故に筆者にはHR/HMは永遠にベストなジャンルにはならないのだ。

このアルバムでは、敢えてハードな色合いを抜いて、フォーキーでジェントルなアレンジで纏めている。Unplugged Albumである以上、当然かもしれないが、単純にアクースティックに演奏を差し替えただけでないのが、このアルバムが賞賛できる所以であるのだ。

まず、セルフ・カヴァー大賞の最右翼なのが、1991年に全米トップ10ヒットとなったFirehouse最大のヒットシングルである#5『Love Of A Lifetime』のアレンジだろう。

原曲はストリングスや分厚いコーラス、それに泣きのHRギターを入れた如何にもメタルバンドのパワー・バラードだったが、この「Good Acoustic」では、コーラスを爽やかで薄目のアッサリ味にしている。

何よりもアリーナ・バラードであったオリジナルから、ペダルスティールをフューチャーしたグラスルーツをも感じさせるミディアム・ポップナンバーに変化させている点が潔いというか思い切りが良いといべきか。軽快なトラッド・フォークのコマーシャリズムをサクサクと刻む、まったく別のナンバーとして蘇生させている。これはこちらのアクースティック・ヴァージョンを先に聴くと、原曲がまったく別のバンドによる別のナンバーのように思えてしまうのではないだろうか。

また、これまたトップ20ヒットシングルである1990年のナンバー、#6『Don’t Treat Me Bad』も#5程には大胆な焼き直しはされていないが、オリジナルナンバーよりも好感の持てるアレンジを施されている。少々ゆったりとしたリズムにビートを落とし、HMヴァージョンでは終始シャウトで歌っていたC.J.Snareのヴォーカルもより自然なスタイルに落ち着いている。が、一番のポイントはエレキギター一辺倒だったリフを、殆どアクースティックギター中心ななサックリとしたアレンジに置き換え、清涼感のあるポップチューンとして仕上げている点だ。

電気ギターのソロにしても、西海岸風の甘い音色を出しているので、とことん爽やかなナンバーになっている。原曲の硬いメタル・ポップとは一味以上に違う良さがある。

1stアルバムからのヒット曲2トラックは以上のように素晴らしいナンバーとしてリサイクルされているが、残りの1曲#6『All She Wrote』だけはやや緊張感が抜けて、いまいちピリっとしない。ここに、徒にアクースティックでアンプラグド方式を取っただけでは成功しないという、厳しさが現れていると思うのだ。

Firehouseがアルバムを重ねる度に、ハードなメタル方向とアダルト・オリエンティッドなバラードの両極化を推し量ってきたのが、縮図化されているのが、このアルバムの別な特徴でもある。というのは、残りの再録ナンバーのうち特にアダルト化とハードな分化が極端に進んだ「Firehouse 3」からの3曲は、殆ど大きな変化が無く、オリジナル・ヴァージョンから1st作の3曲程には大胆なチェンジが見られないことからも証明されている。

唯一の2ndからの収録曲#7『When I Look Into Your Eyes』では、産業ロック風の分厚いバラードではなく、より優しく控え目なアレンジの素直なバラードになっている。より歌を聴かせ、コッテリしたアンサンブルで安易にエモーショナルに訴えかけようとしない点に成長を感じる。

残りの3曲−#4『No One At All』、#9『Here For You』、#10『I Live My Life For You』はどれも元ヴァージョンがアクースティックさを取り入れたAdult Contemporary色の強いバラードであったので、エレキギターが少々後ろに控え、アクースティックギターのパートが増え、ストリングスやシンセサイザーのチューニングが抑えられた程度のヴァージョンだ。

が、元のナンバーが、「最初からシングル曲向き」であるために、良いナンバーを好ましい方向にリミックスしたようなものである。これはFirehouseのソングライティングが非常に秀逸なことの証左でもあるだろう。加えて、アクースティックな音楽性を追求することが良い結果をもたらす事を暗示しているとも思うのだが。

残りの新曲ではEaglesの「Live」での取上が有名な、Steve Youngのカヴァー#11『Seven Bridges Road』がライヴ形式でトラッキングされているところに、Firehouseのアクースティックの傾倒が見える。

また、彼らの出身地である南部、ノースキャロライナ州のバックボーンを窺わせる#2『Love Don’t Care』のアーシーでダートな雰囲気を持つフォーク・ロックや#3『In Your Perfect World』のリズミカルなサザンロック風の中にも欧州的な哀愁を感じるナンバーと、雰囲気の良い曲がある。

この2曲とも、アクースティックとエレキ・サウンドをバランス良く同居させている。こういったナンバーも演奏できるんだぞ、と主張しているかに思えて興味深くもある。

けれども、#1『You’re My Religion』のギガ・キャッチーで爽やかなポップロックナンバーが、このアルバムを一気に印象付けるだろう。Nelsonの「Because They Can」に収録されても違和感が無いような、ウエストコースト・ロック調の青空ロックである。アクースティックとエレクトリックが御互いを引き立て、最終的にはアクースティックを中心に収束していくという、アメリカンロックのポップサイドの究極点ともいえる、Firehouseの最高傑作だ。そう断言しても問題なく同意して貰えるのではなかろうか。

このアルバムは、しかしながら、本国アメリカでは全く好反応を得ることが出来ずに、前作「Firehouse 3」のセールス失敗と併せてメジャー契約を失う切っ掛けともなった作品というのが皮肉である。これ以降はバンドはHR系の専門レーベルといえば聞こえが良いが、詰まるところメジャー落ちする。

最後のHR帝国、ラスト・エンパイアの日本ではメジャーレーベルからの配給となってはいるけれども。

結局、Firehouseはハードロック・ヘヴィメタルという馘からは逃れられなかったのだと痛感する。この「Good Acoustic」や4thアルバムの「Category 5」を聴いていると。確かにメロディアスと評価され、常に楽曲に配慮しているバンドではあるが、このようなアクースティックなアルバムが創れるのに、結局5th作の「O2」では変哲の無いHRサウンドに戻ってしまい、名古屋の某FM局の変態DJと(を)デュエットをやるようでは、斜陽のバンドと見られても致し方ないと思う。

90年代前後からUnpluggedというMTVのプログラムに触発されて、数多のバンドがアクースティックライヴを行い、その模様をライヴアルバムとして発表してきた。

このFirehouseの「Good Acoustic」は、その潮流が萎みかけた1996年に、完全なスタジオ録音のアクースティックへ回帰する作品としてリリースされた、異色のスタイル且つOut Of Timeな一枚である。しかもバンドのセールスとしてのピークは終焉していたこともOut Of Dateである。

しかし、このような不利なビハインドがありつつも、キャリア最高に聴けるアルバムに仕上げたのは凄い。単なるHR/HMグループでは終らない才能の輝きを見せてくれた。が、最終的には一時的なレイド・バックであったのは返す返すも残念である。

1998年の冬のシカゴでFirehouseのライヴを見た。日本では会場をフルハウスにする彼らも、本国では小さなディスコで、しかも嘗ての人気HMバンドのMegadeth等とジョイントでやっと客を確保するという、お寒い状況だったことを想い出す。観客の反応も、決してFirehouseになるほどには熱くなかったのも悲しかった・・・・。まさに北米での流行の変遷を思い知らされたライヴであった。

これからには決して期待できないバンドであるが、アナザー・サイドのベストで届けれくれた素晴らしさは忘れないだろう。(ああ、既に過去のバンドとして語っている。)

「Good Acoustic」の名に恥じずに、全くその意味の侭を体現したアルバムとして、何時までも筆者のお気に入りな作品となることは間違いない。この1枚だけあれば良いのだが。(またかい!) (2002.6.4.)

Back To Front / Gilbert O’Sullivan (1972)

Back To Front / Gilbert O’Sullivan (1972)

Adult-Contemporary ★★★★

Pop ★★★★☆

Rock ★★★

Singer-Songwriter ★★★★

幸か不幸か、Gilbert O’Sullivanのアルバムに関しては、世界中で圧倒的に恵まれているのが日本である。本年(2002年)にも2枚組みの「Twin Best」が日本での独自企画ベストとして発売されている。

まあ、ファンにとってはとても有り難いことだ。現在、Gilbert O’Sullivanの編集ベスト盤以外のオリジナルアルバムが店頭で買えるのは、世界でただ一国、日本だけであるのだから。

シングルやレア盤となると欧州や豪州もそれなりのものがあるようだが、筆者にしてもそこまでのO’Sullivanフリークではないので、そのあたりは割愛させて頂く。

オリジナルの音源では、筆者が幸運にも潰れる前の京洛はわら天神(ローカル過ぎやなあ)レンタルCD屋在庫一掃セールから救出した、独逸限定盤の「Frobiser Drive」だけが唯一の日本では発売されていない彼のアルバムと言って良い位、現在に至るまで、O’SullivanのCDは日本を中心にリリースされている。

日本でのライヴを収録したライヴ盤等も、当然日本だけの発売であり(1993年)、世界の熱心なマニアを羨ましがらせているようだ。

まあ、その「Frobiser Drive」も日本と大英帝国にて4年後と6年後に「In The Key Of G」として殆ど同じ内容で日の目を見ることにはなる。が、再録版の名曲『We Will』は独逸盤でしか聴けなかったりする。何れ、日本の企画ベスト盤にてトラッキングされるとは予想しているのだが。

それにしても、Gilbert O’Sullivanが初来日したのが1990年代というのには結構驚きだ。聞こえが悪いのは承知で述べるが、完全に米国や本国ですら売れなくなったメインストリートでは落ち目になってからの来日である。

殆ど目立った活動のなかった1980年代を経過するうちに忘れられてしまっていたGilbertの名前が再び極東の国で燃焼したのは、30代以上の方は一度は読んだか見たかのコミックス「めぞん一刻」の実写映画版(当然、見てないのだが。)で、彼の『Alone Again』が挿入歌としてピックアップされた、またアニメーション版(こっちも殆ど見てない。)ことが原因の大きな柱であるのは間違いないだろう。

また、それに先駆けてCMのBGMとしてもしばしば使用され、1986年には日本独自のベスト盤「Alone Again」がリリースされ、『Alone Again』のシングルも再発されるというように、彼の曲が浸透する下地は十分にあったと思う。

それにしても、全く世代を隔てて、彼の歌が日本で諸手を挙げて歓迎されたのは、O’Sullivanの指から編み出されてきた名曲が、全く違う音楽を聴いて育ったリスナーに訴えかけるものがあったことは想像に難くない。当初は企画ベスト盤の発売から始まり、徐々に発売される音源が増えていったのは、単なる流行だけではなく、Gilbert O’Sullivanという名前が本邦の洋楽リスナーの間にじっくりと浸透していった証拠である。

まあ、日本という音楽市場は一度気に入られると、本場で冷遇が始まっても根気良くサポートをする癖のようなものがあるので、その長い眼が、O’Sullivanの場合にはプラスに働いたのだろう。とはいえ、いい加減HR/HMのスペイシーでSFチックなジャケットがCD屋の空間の大幅な占拠をしているのは、止めて貰いたいのだが。こういった萎んでしまった音楽ジャンルにも温かい目を向けるのも、一長一短なアサイドが現れているのだが・・・・。

と、この場では、未だにGilbert O’Sullivanの作品が容易に手に入る日本という特殊市場性を歓迎することだけに留めておくことにしよう。

ちなみに、著者が初めて購入したベスト盤が、件の「Alone Again」(キティ・レコード)である。当時、持ってるCDの枚数が極少数であったため、このベスト盤はかなり聴いた。

数々の代表曲を聴きながら、現在彼は何をしてるのだろうか、と思ったものだが、如何せん情報がネット経由で手に入る時代ではなく、またアルバムのリリースも1982年以来行われていない時期であった。(1985年の「Little Album」はオクラ入りとなり、ほぼ10年後に日本盤リリースの形で初めて世に出ることとなった。)

よって、まだ10代の(笑)筆者にとっては完全に過去の人であり、シングル曲を集めたベスト盤にのみ存在するアーティストであったのだ。

恐らく、このページなんぞ訪問する可能性なぞ皆無なライトリスナー諸兄には、Gilbert O’Sullivanはベスト盤しか発表していない、またはベスト盤がオリジナル音源、と誤解している方が多く存在するのではないだろうか。(実際に作者はそういった勘違いをしている知り合いを相当数抱えていたりするのだ。)

蓋し、Gilbert O’Sullivanというアーティストは『Alone Again』だけ聴ければ良い。『Clair』を聴いてみたい、というリスナーがベスト盤を購入して満足する程度の認識しかされていないシンガーかもしれない。

正直、筆者とてこの程度の認識を笑い飛ばすことができない。確かにベスト盤で十分に満足出来過ぎたという過去のリスニング経歴が存在するため、Gilbert O’Sullivan=ベスト盤で十分なシンガー・ソング・ライター、という見方が頭の隅に存在するのだ。

更に『Alone Again』だけで、普通の幾多のヒット曲の百曲分くらいに匹敵する良さが存在するからして、O’Sullivan=『Alone Again』という安易な公式が成り立つのも仕方ないことかもしれない。これは超絶な名曲を創ってしまったアーティストが一度は衝突する壁であり、御世辞にもO’Sullivanはその立ちはだかる壁を突破することに成功をしたとは言い難い。

とてつもない名曲を出したがために、その軛に悩まされ伸び悩むシンガーがかなり存在する。所謂、一発屋と呼ばれる人々だが、O’Sullivanもその呪縛を受けているのは容易に想像できる。が、その壁を完全には吹き飛ばすことが出来なかったにせよ、本作でも全米第2位ソングであり名曲中の名曲という#3『Clair』も世に出している。

単なる一発だけのシンガーではないけれども、当たり外れはある人であり、絶賛一直線ということは辛い。

実際問題として、熱心なフリークには異論があるに違いないが、Gilbert O’Sullivanの1971年から2000年までのオリジナルアルバムを一望してみると、必ずしも傑作アルバムがズラリと並んでいる訳ではない。

むしろ、大半のアルバムは、“それなり”の目盛りの境界線に注がれた液体の体積を測る、という水位の完成度でしかないと思う。

しかしながら、殆どのアルバムにはリスナーの気持ちを限りなくプリミティヴな喜びに満ちていた時代−そう、何も考えずに野原を駆け回って遊んでいた少年少女時代の瞬間へフラッシュ・バックさせるような懐かしさを惹起させる名曲が数曲は彫り込まれている。このために、その名曲を集めたベスト盤がかなりの高品質になり、ベスト盤を押さえるだけで事足りるアーティストというレッテルを貼られる危険性があるのも仕方ないことかもしれない。

しかし、こういった珠玉の傑作ナンバーを集めたベストアルバムは素晴らしいソング・ブックとなり、まるでオリジナル作のような自然な流れを演出するのだ。

Gilbert O’Sullivan程、ベストアルバムがツギハギの印象が拭えない凸凹とした編集盤とならずに、自然な一冊の詩集のようにしんなりと纏まるアーティストは存在しないといっても過言ではないだろう。

活動歴が長く、ヒット曲・名曲を数多く残してきているヴェテラン勢程、アップデートな曲と、デヴュー当時のナンバーの雰囲気が異なり、ベスト盤で同居させると違和感が付き纏ってしまう場合が多いことを鑑みれば大したものであるといえるだろう。

それだけ、彼のスタイルと音楽的なアプローチが不変であることの証明でもある。・・・没進化とも、それ以上に才能を伸ばせなかったという批評も当然存在するが。

であるにせよ、アレンジや楽器の使い方等を時代に合わせて変化させたという表層的な変更は別枠の問題であり、ソングライティングの姿勢をある一定の核に固定して活動を続けながら、少数の名曲を毎アルバムで生み出したという活動歴には、やはり元来Gilbert O’Sullivanが持っていた才能が凄いということを表わしていると考えている。

もっとも、Gilbertの名曲は1970年代に集中しているから、1980年以降の20年間はあまりベスト盤に収録されないことが多いためベスト盤の収録曲も必然的に時代のレンジが狭くなったため統一感が出ているのだ、というミもフタもない意見もあるのだが。(苦笑)

その、全盛期にリリースされたアルバムは、シングル曲とハイライト曲だけ抜き出して聴くだけ、というには勿体無い作品が存在している。

まず、1stアルバムである「Himself」と、今回紹介する「Back To Front」はブリティッシュ・シンガー・ソングライターとして1970年代前半期を代表するアルバムであると思う。

ちなみに同時期に全米第一位を6週間も独走した『Alone Again』はどのオリジナルアルバムにも収録されていない。これは案外知られていない事実である。

英国での歓迎を追い風にして、アメリカで先行発売された『Alone Again』の大ヒットに後押しされてリリースされた「Himself」の米盤にのみ、『Alone Again』はボーナストラック的に収録されているが、彼の本国である“グレートブリテン王国及び北部アイルランド連合王国”でのアルバムにはついに収録されなかった。米盤のジャケットと曲順はオリジナル盤とはかなり異なっている。こちらはCD化は日本ですらされていない。

やはり、1970年代のみならず、ポップロック史に残るくらいの名曲を刻んだアルバムはシングルの助けを得て好調なセールスを記録し、「Himself」米盤はトップ10ヒット(第9位)まで上昇する最大のアメリカでのヒット作となる。

対してこの「Back To Front」はトップ40アルバムを逃している。2曲のトップ20シングルを排出しているのに、だ。

1970年代は、破滅的に混沌としてる1990年代以降のチャートとは違い、かなりセールスと実際のクオリティが比例することが“まだ”多いので、この売上の記録がGilbert O’Sullivanのアルバムの限界を示唆しているような気がしてならないのだ。

筆者的にはこの「Back To Front」は名盤に値することは間違いないが、やはり彼の名曲を集めた珠玉のベスト盤と比較すると弱いという感は拭えない。この点、オリジナルアルバムでベスト盤に匹敵するものかそれ以上の名作を必ず発表している、他のシンガー・ソング・ライター達の後塵を拝していると思う。

この点で、Gilbert O’Sullivanはフルレングスでアルバムを聴かせる力が不足していると考えている。特に、アルバムを重ねる毎に、徐々にトーン・ダウンしていくことを考慮すると、それもまた甘受すべきことかもしれない。但し、前にも述べているけれども、必ず“聴かせる”曲は必ず1曲は入っているし、聴くに堪えない駄作というのは殆どないので、それなりに力量を持ち、アルバムで表現しているシンガーではあるだろう。

その力量がしっかりと表現されたのが、2ndアルバム「Back To Front」だ。名盤には違いないが、あまりにもデリケートで線の細いシンガー・ソング・ライターとしての感性を全面に押し立てていたような「Himself」と比較すれば、全体的に余裕が出てきて、新しい要素を積極的に取り入れ、それを未完成にならず、堅実に消化している。

この点が名盤としてピック出来る所以である。

この1972年にリリースされた「Back To Front」はアナログ盤時代を偲ばせる構成となっている。

デヴューアルバムでも取られていた流れだが、1曲目の前にIntroを配し、購入してくれた人々への謝意を歌っている。これまた何処となく旧き善き時代を感じさせる。

そしてアナログ盤ならA面の終わりに当たる#6『But I’m Not〜Outro』にOutroをブリッジ的に挿入し、

♪「I’m Not Quite Finished Yet」−「まだ終ってないよ〜」

♪「There’s Another Side To Go Before I Go」−「違う面も聴いて欲しいな、ここで終わりにしないで。」

とリスナーに語りかけている。デジタルメディアたるCD時代には、まさに過去の時代を、プレイヤーでA面とB面でひっくり返していたことを想い出させるものになっている。これも微笑ましい。

当然、最終トラックのB面最後#12『I’m Leaving〜Outro』でもOutroがメッセージされる。

♪「I’m Almost Finished Now」−「もう殆どサヨナラの時だ。」

♪「As I Start Fading」−「フェイドアウトを始めるよ。」

とリスナーに直接話し掛けるスタイルが、如何にも若さというか初々しさを感じる。次の3枚目「I’m A Writer,Not A Fighter」から、このように素で語りかけるようなIntroとOutroは消えうせている。

何と言っても、出色のナンバーは、『Alone Again』に次ぐヒット曲であり代表曲でもある#3『Clair』だろう。プロデューサーのGordon Millsの愛娘について歌ったと云われる内容も、心暖まる愛らしいものだ。これこそ、欧州的なポップソングという傑作であり、乾燥した地中海性気候の太陽の下を、ゆったりと散策するようなイメージが浮かんでくる日向のにおいが漂っている。口笛やメロディカとも聴こえるハーモニカがとてもハートウォーミングだ。

またトップ20ヒットとなり、これまたベスト盤の常連たる#10『Out Of The Question』もO’Sullivanのキャッチーなソングライティング能力を明確に示してくれる佳曲である。ムーグやアナログ・シンセといった、クラシカルな鍵盤類がピロピロとガスが抜けたような音色、それにフルートを主体とした木管楽器が加わって、現在の主流であるギターを主体としたパワーポップとは一味違う、然れどもエレポップというチープで下らない音楽よりも味わいのある感じを出すのに成功している。

ヒットナンバーとはなっていないが、ベスト盤の常連となっている代表曲#8『Who Was It』も印象的な曲である。若々しいO’Sullivanのヴォーカルの“抜け”を堪能できる、暢気なポップ・チューンであり、控え目なストリングとシンセサイザーが上品なアレンジを決めている。

また、#1『Intro〜I Hope You’ll Stay』もIntroからの流れがとても自然であり、ストリングスや口笛が効果的に弾んだ感覚を醸し出すオープニングとしては申し分のないナンバーであり、ホーンとキーの細かい鍵盤をアップテンポに配した#2『In My Hole』への移行の仕方も巧みな曲の配置が覗える。#2はこのアルバムの中でももっとも元気で若々しさが聴けるナンバーでもある。

彼のデヴュー時には既に解散していたBeatlesからの影響、というよりも故国を代表する(厳密には彼はアイルランド生まれだが)シンガー・ソング・ライターであるPaul McCartenyの後継者的な貌を見せるのが、#5『Can’t I Go With You』である。エレキピアノを転がす英国的ポップの2面性のうち、分かり易さと綺麗さを表示するこのナンバーはGilbert O’Sullivan自身がかなりのお気に入りらしい。

また、#11『The Golden Rule』や#12『I’m Leaving〜Outro』のエフェクトをかけて圧縮したようなヴォーカルアレンジをして、オールディズのナンバーをトレースしたようなトラックには、やはりBeatlesの影響を思わせるものがあり、特に#12はキーボード中心なブギー調メロディが腰を振るナンバーであり、ベスト盤だけでは決して見ることの出来ない彼のロックな側面を聴ける。

そういった優しく甘いだけでないO’Sullivanは#6『But I’m Not〜Outro』のローリングするピアノが踊るホンキィ・トンクなナンバーや、ブルージーなギターが肘鉄を喰らわす#7『I’m In Love With You』でも見れる。

このあたりの作風は、この2枚目のアルバムで新しく取り入れた彼の方向性であり、アーティストとしてのこれからを感じさせるものがあっただろう、仮に当時聴いたとしたらだが。

また、一般的なイメージのポップで大陸的な抱擁感を有した、O’Sullivan式ナンバーも健在で、筆者がかなりのお気に入りである#4『That’s Love』や、欧州の前世紀的なクラッシックをも感じさせる#9『What Could Be Nicer』という良質なポップナンバーとポップバラードに余すところなく唄い込まれている。

特に、#4でのO’Sullivanの早口な歌い回しは、彼の才能であるように感じるのは筆者だけだろうか。

このように、デヴューから2作目までは、かなりな輝きを放っていたことが、30年を経た現在でも覚えるアルバムなのだ。特に、多彩な鍵盤でシンガー・ソング・ライターとしての内面的な歌詞を紡いでいき、大陸的な音楽性をあまり難解に歪めず、アメリカン・ミュージックに即した親しみ易いメロディで仕上げているところが斬新であっただろう。

分かり易そうで、その実、英国的な複雑なコード進行を構築しているのは流石に英国ミュージシャンであるが。

O’Sullivanに先駆けて、同じ鍵盤を弾く「吟遊詩人」と呼ばれたElton Johnが、O’Sullivan程の爆発的シングルは排出しなかったが、数年後に『Crocodile Rock』のヒットを以って、華やかなポップスターになっていったのを考えると、またPaul McCartenyが確実にポップロックの大御所としてWings名義で、爆発的な人気を誇っていったのを見ると、どうにも日陰者になってしまった印象が払底できないアーティストだ。

彼はElton Johnやアメリカ人のBilly Joelのように“ピアノ・マン”ではなく、電子鍵盤やシンセサイザーの前に座っている鍵盤奏者というイメージが強い気がする。

実際にこのアルバムでも、ピアノよりもムーグを始めとするキーボードの音の方が多く使用されているようだ。

グランドピアノを叩きまくったり、華麗に弾き語るよりも、小さな鍵盤の前に座ることを好んだのだろうか。

筆者はO’Sullivanのそういった控え目な態度が、彼が表舞台に長く立ち続けれなかった原因の一つであるのでは、と勝手に想像している。

ピアノ・ロッカーになるよりも、リラックスして小さな鍵盤に指を運んでいる、こういった素朴なシンガー・ソング・ライター。Gilbert O’Sullivanは現在英国にある小さな島に住み、メールアドレスも持っていないという、悠々自適の生活を送っているようだ。

デヴュー時に英国紳士のハンティング・スタイル−ツイードのジャケットを着ていたO’Sullivanが、このアルバムでは当時の若者が好んで着たスタイルに改めたのが、米国をターゲットとしたところを表わしていて興味深い。

彼は、まだ創作活動を止めたわけではない。何時かまた『Alone Again』のようなどんな時代でも何時の街角やラジオで流れているようなナンバーを創作して欲しいと、切に思う。 (2002.6.10)

Omaha / Brian Jones (1993)

Omaha / Brian Jones (1993)

Roots ★★★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★☆

Americana ★★★★

Brian Jonesという、何処にでもありそうな名前で音楽活動をすることはかなり大変そうである。

ぶっちゃけた話であるが、このアルバムを買う気になったのは、このゲーハー爺さんと馬の置物という枯れ過ぎた構造に、濃緑色のカラーリングという、かなり燻された感じのジャケットに興味を持ったこともあるけれど、実はこのアルバムの入手はリリースの翌年1994年なのだが、

Counting Crowsの大名曲、『Ohama』を1994年に至っても聴き続けていて、その名前と同じだったからだ!!

・・・・我ながら実に単純かつアホな買い方である。(恥)無論、Brian Jonesに謝罪しなくてはならないだろう。

しかし、Brian Jonesという、全くもって独自性の欠如したネーミングである。

日本で言えば、山田太郎、鈴木一郎、そして横山プリン(誰やねん?つーか誰が分かるこないなネタ?)くらいに一般的で特徴のない名前である。

実際、物凄く著名なミュージシャンは寡聞にして知らないが、Brian Jonesという名前は複数の別人がメジャー・マイナーを問わず、かなりのアルバムにクレジットされているし、同姓同名でリーダーアルバムを発表している人もそこそこ存在する。

今回取り上げるBrian Jonesというミュージシャンも、ギタリストとしてELOのアルバム等で客演している人とは違うので、哀しいかな著名でないという点では、その他のBrian Jonesとあまり変わらない。日本では一体幾人のリスナーがこの名前を知っているだろうか。以前、3rdアルバムの感想をメールしたら、日本で初めて反応があった、と喜んでいたが・・・。

確かに、「覚えやすい」というプライオリティを活かすために、敢えて一般的過ぎるため却って名前として使われないようなベタな芸名を名乗る場合もあるだろう。が、そういった手法はある程度売れないとあまり意味をなさない。無名のままで留まってしまった場合は、より印象を希薄にしてしまう危険性が大きい。

或いは、「名前なんぞ関係なく有名になってみせる。」という気概と自信の表明として、敢えて捻りのない無個性な名前を名乗る(もしくは本名を通す)ことも考えられる。

ではこのBrian Jonesは何故に、Brian Jonesなのだろうか。ま、このようなアイデンティティを揺るがすようなことは本人にも聞けないし、2000年の4thアルバムの、かなりアンビエントでモダンな打ち込みプログラミングを過多に使用した「Hollywoodland」に対して批判的な意見をメールしてから、どうにも好印象を持たれていない様子なので確かめることができていない。

しかし、思うに、Brian Jonesという田中三郎とか、さいたまんぞう(もうエエちゅーの。ところでこのヒト何処へ消えたんやろなあ・・・・)の如き変哲のない名前で活動する理由は

何も考えていないから、ではないだろうか。(をい)

と述べるとかなり聞こえが悪いので、捕捉をしておく。つまり、恐らくは本名を何の気負いもなくそのまま名乗っているだけなのだろう、と推測した故の考えなのだ。

特別、肩肘を張らずに、奇抜な手法で劇薬のようなインパクトを与えることををせず、自然に自らの創り出す音楽に触れてもらう。こういった意図で活動しているが故に、本名であるにせよ、芸名であるにせよ親しみ易く、何処にでも存在しそうな身近さで自分の音楽に触れてもらうために、Brian Jonesという平凡な名前を掲げているのだと想像するのだ。

もっとも、本当に何も考えずに本名を使っているだけという可能性もありそうだが。(笑)

Brian Jonesのサウンドも、その名前同様に実に普通である。特別に格好良いロックンロールを創り上げようだとか、サウンドプロダクションを丁寧に重ねて緻密な音楽を創造しようといった意図は見えない。

とはいえ、ラフにがなりたてるパンキッシュな音楽を演奏するでもなく、とことんアクースティックに拘ったアンプラグド・スタイルの作品を指向しているでもない。

アメリカン・ルーツへの、より直裁的に述べるならカントリー・ミュージックやブルースへの好意を余すところなく振り撒きながら、カントリーではない、ルーツロック/ポップの良盤を創っている。

ポップなナンバーは実に耳に親しみ易いキャッチーさをリズミカルに楽譜に載せ、ブルージーでジャジーなナンバーは、黒人音楽のかなり濃い目な匙加減をストレートに追及し、スローなバラードはルーツサウンドのテイストを交えつつも可能な限り美しく仕上げている。

つまり、どのナンバーもポップミュージック、ロックサウンドという基本を、忠実に、誠実に、そして丁寧に表現しているシンガーであるのだ。

斬新という免罪符を抱えて、どうにも理解し難い雑音のような人工音を捏ね繰り回すミクスチャー系の皿回し屋とか、ギターのチューンを重く破裂させて鬱な音色をブロックのように並べただけのヘヴィ・ロックの建築屋たるオルタナティヴの阿呆共に爪の垢でも煎じて飲ませてやりたくなるくらい、自然で音楽のあらゆるエレメントを大切に表現しているアーティストなのだ。

ピアノ、オルガン、ヴァイオリン、ペダルスティール、アコーディオン、ストリングスといった音楽に彩りを与える楽器を惜しげなく使用している。とはいえ、胃にもたれるようなコッテリしたアレンジでもないし、当然のことながらアクースティック楽器だけで纏めたシンプル一直線というソリッドな演奏でもない。

これまた、筆者の好みな適度に楽器のアンサンブルが交じり合う、ポップロックとしての理想形である。厚過ぎず薄過ぎずに、両の掌にガッチリと掴めることが出来るくらいの質量を持った音楽である。

無論、アクースティックのみに顔を向け、局限まで減らした楽器の重なりを楽しむアルバムも良いし、ゴージャスな楽器のパレードを見るような産業ロックのアルバムも大好きである。しかしながら、中途半端ではなくミドル・レンジの釣り合いの取れた音楽というものが、真に親しめるポップロックであると思う。

アメリカンロックというカテゴリーの中で、意外に中庸をキャッチーに表現しきれた作品というのは挙げ難いものだと考えている。ルーツロックにしても、そのルーツテイストがどうしても突出したり自己主張が強くなり過ぎたりするからである。

しかし、このBrian Jonesのデヴュー・フルレングスは、そういったアクの強いルーツ音楽と巧く妥協点を見つけつつ、普遍的なアメリカン・ポップスとして完成させていると思う。

Brian Jones自身はこのアルバムと次作の「Honeywagon」(1995年)を『Rockin’ Country』と呼称しているけれども、筆者としては今作「Omaha」と共に、やはりRoots Rockのアルバムと解釈したい。

確かに、前述したようにCountryとCountry Rockの影響をそこかしこに思わせる作風とアレンジであるけれど、筆者的には決してカントリーやカントリー・ロックだけのアルバムではないと考えている。より多彩な、ルーツ・ミュージックを基盤に据えた音楽をBrianはこのデヴュー作で開示している。

方向性としては、John Hiatt、John Fogerty、Tom Petty、Neil Young、John Mellencampといったアメリカンロックのヴェテランのメジャーを視野に入れたルーツロックが好きならまず、間違いなくかなり聴けるアルバムになることは請け合いだ。

メジャー過ぎてプレイしてきた音楽の幅と歴史が広くて、こういったアーティストでは具体像が掴めないという方には、Scott McClatchyやT-Bone Burnettの作風がより一層近いといえば、少しはヴィジョンが明確になるだろうか。

また、ロック・ヴォーカルというよりコマーシャルな面を有するという点では、誤解を招くかもしれないが、Joe CockerやWarren Zevonのようなヴォーカルアルバムとしての醍醐味も有したメロディを創るアーティストとして捉えることも可能な人である。

また、Brian Jonesはアメリカ中部の平原州である、アイオワ州の出身であり、現在は同州を中心にして活動をしているが、このアルバムは1994年以前にインディ活動をしていたカリフォルニア州はロス・アンゼルスで録音されている。この地域性を反映してか、西海岸ロック的な、それ程埃っぽくない、カウボーイやカウパンクしたようなカントリー・フィーリングが刻まれているように思える。

まあ、彼の最近の2枚のアルバムはアイオワで収録されているが、やはりカントリー的な音楽要素は薄いので、地域性だけの問題ではないだろうけど。

と、折角活動地域の話題を持ち出したので、この場でBrian Jonesについて簡単に触れておこう。というか、簡単に簡潔に流さざるを得ない程、データが皆無なシンガーなのだが。

外見的には眼鏡を掛けたインテリ(死語)風のミュージシャンであり、生まれも育ちもマニングというアイオワ州の小さな街である。

1980年代の初めに西海岸へと音楽活動のため移り住み、LA周辺のコーヒーハウスやバーで1994年までインディ活動を行い続ける。当時はカントリーロックバンドのThe Douglas Farmを率いて所謂ドサ周りをしつつ、ソロでステージに立つという2つの活動を並行していたようだ。

そして、自ら5 House Recordsというレーベルを立ち上げ、1993年に「Ohama」、アイオワに戻った翌年の1995年には同じく自主レーベルから「Honeywagon」を発表している。

ここから4年の長い沈黙を経て、ミネソタのインディ・レーベルであるSpinout Recordsと契約。この長期の空白については全くその間の資料がないため不明である。求む、情報。

そして1999年に、ややロックを抑えてスローなナンバーの増えたAlt-Countryアルバム「Hometown Planet」をリリース。これまた傑作である。

が、2000年のこれまでのところ最新作となる「Hollywoodland」は先刻批判したように、モダンロック的な趣味の悪い打ち込みドラムと鍵盤を多用した、Brian Joensらしさのかなり欠如したアルバムになっていて、先行きにやや不安を感じてしまう。これより2年近く、Brian Jonesは再びスローダウンしたような状況である。

と、ここまでが彼の活動歴である。

お世辞にも、華々しい活動を誇っているとは云えないのだが、このデヴューアルバムにはかなりの豪華なゲストが参加しているのが驚きである。

まずは、Ian McLaganがピアノで2曲、オルガンで4曲参加している。このピアノオヤヂについては説明の必要は全くないだろう。

また。John JT Thomasもピアノで2曲を弾いている。彼は1970年代からギタリストやピアニストとしてマルチな演奏をしているプレイヤーであり、ハードロッッキン・ブルースバンドとして日本でも売れたEdger Broughton BandのアルバムからBruce Hornsbyのソロ作にもオルガニストとして参加する等、裏方としては通なオヤヂである。

更に、1986年に『Say It,Say It』のスマッシュ・ヒットを記録している女性ヴォーカルのE.G.Dailyも#6、#11とバックヴォーカルを披露。曲を盛り立てている。

また、プログレッシヴなロックからパンクロックまで雑多な音楽を続けるHuman Dramaやテックスメックス系のバンドであるTito & Tarantulaにまでヴァイオリンやマンドリンで協力している、Lyn Bertlesが2曲でヴァイオリンを奏でている。

そして、David LindleyからJackson Browneのアルバムにミュージシャンとしてまたプロデューサーとしてかなりのツールロックのインディアルバムを手掛けているBernie Larsenがマンド・ギターやシンセサイザー、ラップスティールにパーカッション等、マルチプレイヤー兼プロデューサーとしてその才能を発揮している。

Bernieはこれ以降のBrianのアルバム全てで多種多様な楽器とプロデューサーを担当し、ガッチリとしたコンビを組むことになるのだ。

他にもFlank Blackのアルバムに準メンバーとして殆ど参加している、Nick Vincentがドラムを全て担当というようにかなりのミュージシャンが顔を揃えている。

これ以降のアルバムでは、ここまで多彩で粒の揃ったゲストはクレジットされず、BrianとBernieが多くの楽器を担当するようになっていくのだ。

それにしても、驚嘆すべきは、1993年というグランジ/オルタナヘヴィネスの嵐が吹き荒れていた1993年に、既に後にAmericanaと呼ばれたり、既にUncle Tupeloが先鞭を付けていたとはいえ、パンクやガレージ音楽の割合が少ない正統派ロックとしてのAlt-Countryにも通じるサウンドを創っていたことである。

元祖、Alt-Countryは誰かということには諸説あるから語らないけれども、新しい形のルーツロック・カントリー・ロックとして名を得るようになったAmericanaというジャンルの根源の一源流として理解されるミュージシャンになるべき人ではないかと思う。

そのくらい、1993年というほぼ10年前(2002年現在)という時代の旧さを感じさせない音楽がこのアルバムでは表現されているのだ。

収録曲はどれもキャッチーで、Brianのやや甘いヴォーカルを十全に活かしたナンバーである。

#5『King Of The Road』でのIan McLaganが転がす、ナイトクラブ風ジャズピアノにブルージーなラインが絡みつく、即興的なナンバーでも、それなりにポップな仕上がりになっているし、ヴァイオリンやアコーディオンが、1950年代のR&Bやシカゴ・ブルースのような古臭くうらぶれたアーバン感覚を演出する、#9『For The Taking』にしてもサイケディリック風とはいえこれまたそれなりにポップソングになっている。

この2曲は例外というか、完全に戦前やロック時代以前のオールド・ナンバーを余裕で演奏している、遊び心を感じてしまう。

カントリーロック的な色合いが強いのは、#4『Local Boy』と#8『Cryin’Time (Pasty)』だろう。というよりも、ByrdsやBuffalo Springfield、初期のEaglesという西海岸カントリーロックの軽快でコーラスがハイキーで綺麗なハーモニーを奏でるタイプの曲なのだが。

#4は口笛のSEを間奏中に入れてみたり、12弦ギターにラップスティールといったギターを何本も重ねて、カントリーロックのアレンジを出している。とても軽く跳ねるアップビートなポップナンバーだ。

#8はペダルスティールと、ドライなパーカッションを思いっきりフューチャーして、これでもか、とカントリー・フレイヴァーを醸し出しているが、やはり良質なメロディの方がカントリーのスカスカさに打ち勝っているので、ポップソングとして気持ち良く聴ける。さり気なく流れるストリングス・シンセも上手い使われ方だと思う。

しかしながら、こういったカントリー調の曲よりも出色なのは、より即効性の高いルーツ・ポップロックナンバーの存在だろう。

#1『Everything’s Broken』のフックの効いた鋭いメロディ。Ian爺さんのオルガンがとても流暢にロックビートを引っ張りエレキギターとアクースティック楽器の相性も宜しい。パワーポップと呼ぶまでにはガンガンに攻めて来ないロックビートが安心感を伴う爽快感を届けてくれる。

JT Thomasの撫でるピアノが、バックコーラスが、ピアノをフォローする如く彩る鍵盤の音色が、バラードとポップナンバーの間くらいの優しい曲調の中で丁寧に折り重なった、#2『What She Said』はバラードの美しさとミディアムナンバーの気持ち良いグルーヴ感を同時に満たしてくれる傑作ナンバー。

そして、スピーディでコマーシャルで、透き通ったメロディが印象的な、間違いなくハイライト曲の#6『Omaha』。E.G.を中心としたフィメール・コーラスがアダルト・コンテンポラリーのスマートさを持ち上げ、Ian McLaganの華麗な指使いが見えてくるような、このオヤヂにしては珍しいスタイリッシュで華麗に輝くような音色を生み出すピアノの音色が、どこまでもキャッチーで楽しい曲を更に素晴らしいポップロック・チューンにしている。Ianはオルガンも同時に担当しているので、McLaganのファンには堪えられない演奏だ。

このナンバーはルーツロック云々を超越して、全米トップ10ヒットに入って然るべき大傑作である。

同様に、超良質なポップロックナンバーが、#10『Lizzie’s Place』である。マンド・ギターにアクースティックギターそしてホーンシンセのノスタルジックなリフに、Eaglesの代表曲『Lyin’Eyes』を思わせる、さり気ないピアノと青空コーラスが溶け合っていく。#6と全く甲乙が付けられない、アメリカン・トップ40ヒットの模範となるようなナンバーである。(勿論、1980年代までのだが。)

バラード曲も秀逸なものばかりだ。

一番ルーツ的というかレイドバック感覚の強い、牧歌的なメロディの中にもしっとりとした感情が込められている、#7『Fool Who Waits』。

パレードドラムのようなすっきりとしたドラムリズムに、Ianのオルガンやアコーディオンがじんわりと肉漬けをしていく、#3『Slice Of The Moon』も地味なナンバーであるけれど、Brianのハスキー気味なスウィート・ヴォイスの魅力を発見できるナンバーでもある。マンド・ギターのソロはとても懐かしく感動的である。

最後のナンバー、#11『Nothing Left』に至っては、ストリングス・シンセサイザーを冒頭から流すというアレンジを施したスケールの大きさと、後半でのE.G.Dailyを含めた合唱が完全にアダルトロックに曲を指向させている、ドラマティックな大作である。このナンバーもルーツロックでは収まらないアメリカン・ポップスの旨味が凝縮されているバラードである。

以上、恐らく筆者意外は知る人も知らない、素晴らしい、平凡過ぎる名前のシンガー・ソングライターを紹介してみた。兎に角、アダルトロック、ロック・ヴォーカル−Billy JoelやVan Morrisonのファンにも絶対にカントリーロックではなくて、ロック・ヴォーカルとして楽しんでもらえる1枚である。

ややラフな「Honeywagon」やレイドバックとバラードソングが多い「Hometown Planet」の傑作2枚よりもバランスの良い好盤だ。

これを聴かずしてルーツロックならず、アメリカ中西部のポップロックは語れない。

但し、最新アルバムは全くお薦めしない。これさえなければ、もっとこれからを期待できるアーティストなのだが。新しい境地を開くことは彼ほどの才能があっても難しいのだろうか。

「Hollywoodland」でモダン打ち込みに鞍替えした、ということがないように、切に祈りつつ、Brian Jonesの5枚目のアルバムを心待ちにする今日この頃である。 (2002.6.14.)

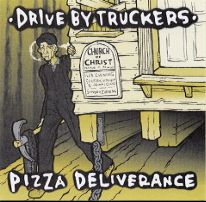

Pizza Deliverance / Drive By Truckers (1999)

Pizza Deliverance / Drive By Truckers (1999)

Roots ★★★★★

Pop ★★★★

Rock ★★★☆

Southern&Country ★★★★★

You Can Listen From Here

「Pizza Deliverance」

配達されるピザは、かなりリッチにチーズやソースや香辛料を使っていて、相当カロリーが高そうである。特に、ルーツロックやサザンロックに対して、また商業的なものとは無縁の、本当のカントリーサイドで根付いているカントリー音楽に耐性のない人には、相当胃にもたれるピザであるに違いない。

しかし、コッテリした料理がその手の味覚の愛好家には堪らないマッチングをするように、このDrive By Truckersによって届けられた2枚目のPizzaは、合致する人には相当ハマル音楽性を有している。

元来、このバンドは、かなり濃い、濃厚で、ベタベタなサウンドを有している。第一、Drive By Truckersというネーミングからアーバンで繊細に築き上げられたシティ・サウンドを予想することもあまりないだろうけど。

Drive By Truckers(以下、DBT)はAlt-Countryという。やや中道性をその音楽に内包する−ここではロックンロールとカントリーの融合という意味においての−サウンドとはやや異なる、当HPではあまり紹介しない、ディープなルーツサウンド。根を深く生やして引けども掘れども抜けないようなしつこい音楽を演奏するグループである。

視覚的なイメージにおいても、このいかにもチープな戯画的ジャケットで、このバンドが芸術性とか技巧を凝らした音を重ねるという努力からは程遠い位置に属しているという事実が簡単に推察できるだろう。

実際に、悲しいくらいに庶民的なアメリカン・イラストに象徴される如く、Drive By Truckersはこういった庶民階級の生活に密着したような地を這うような音楽をディスクに刻み込んでいる。

酒と煙草と安っぽいネオンがここまで似合うバンドはそうはいないだろう。いかにも、トラック野郎(菅原文太〜!!アニキ〜!!)が酒瓶とマリファナを友として戯れているような、場末のバーでのたくってるようなバンドである。些か、DBTには失礼かもしれないが。

酒焼けたようなヴォーカルといい、ペダル・スティール、マンドリン、バンジョーといった砂に塗れたようなルーツ楽器をコテコテに使用するサウンドといい、Deep Deep Deep Rootsと叫びたくなるような埃っぽさがある。単なる埃っぽさではなく、相当深く絞り込んだ煮凝りのような味の濃さを感じてしまう。

また、どうにも極端に走るのか、とことん突き詰めたアルバムを作るのが好きなバンドのようである、このDrive By Truckersというバンドは。

1996年のバンド結成から、2001年までの5年間にDBTはライヴアルバム1枚を含む以下4枚のアルバムを発表しているが・・・・・・

「Gangstabillty」(1998年)

「Pizza Deliverance」(1999年)

「Alabama Ass Whuppin’」(1999年)

「Southern Rock Opera」(2001年)

・・・・・お世辞にもバランスの取れた作品は、今回レヴューしている「Pizza Deliverance」オンリーである。とはいえ、他の作品が駄作となると、筆者の嗜好云々を別とすれば微妙であるとは思う。

この内、「Alabama Ass Whuppin’」はライヴアルバムで、唯一他のインディ・レーベルからの発売である。本来極力色々な音楽を聴くため、予算の兼ねあいでライヴ盤は買わないようにしているのだが、このタイトルであっさりサレンダーして(笑)購入してしまったりする過去を持つ。

このアホみたいな購入にしても同年にリリースされた「Pizza Deliverance」が素晴らしい作品だった理由も後押しをしてしまったことは、要因の一つであるとは思う。

さて、バランスの話から少々逸れてしまったが、まず1998年のバンドが設立したセルフ・レーベルのSoul Dump Records(これまた素晴らしい野暮天ネーミング)から発売された「Gangstabillity」だが、濃いということに関しては、2枚目の「Pizza Deliverance」を遥かに凌いでいる。

16ビートはおろか、オーヴァー・8ビートのナンバーも皆無。全編砂埃に包まれたようなレッド・ダート・スロー曲、サザン・スワンプ、サザン・カントリー、と表現はかなり多彩に出来そうだが、兎に角、ロックチューンは皆目見当たらないカントリーと南部サウンドが沈殿しているアルバムだった。

当時、NYC在住で、同エリアの音楽芸能情報誌であるヴィレッジ・ヴォイスがかなりタフで真摯なSouthern & Alt-Country Soundと評していたのでついつい購入してしまったのだが、正直、ここまで剥き出しの感情が泥沼でもがくようなスローアルバムでは濃過ぎて、浮き立つ気分も砂に塗れさせるようだったため、殆ど聴けなかった。

カントリー・ブルースやサザン系のスロースワンプが大好物のディープ根源音楽が好きなリスナーにはきっと頬擦りしたくなるようなアルバムであるとは思うが。

やはり、このデヴューアルバムをAlt-CountryとかRoots Rockとは筆者の個人的範疇分けでは入れる訳にはいかないのだ。あまりにも、「やり過ぎ」なルーツ/カントリー作品であった。

だから、翌年に早くも発売された本作「Pizza Deliverance」も1stと同じような如何にも安っぽいアメ・コミ調のジャケットであったため、当初は全く食指が動かされることは無かった。

また、この1stアルバムをドライヴ・チューンにアレンジした曲も含んだライヴ盤を挟んで、2001年に何と2枚組みでリリースされた「Southern Rock Opera」は、これまた「おいをい、アンタ等またやり過ぎなんとちゃうか?」とツッコミを入れずにはおかないアルバムとなってしまっている。

タイトルの「Rock Opera」から連想されるような華麗さや芸術性は全く無い。オペラ(声劇)というタイトルがどちらかというと「劇」ということを表わすように付けられたように思える、コンセプトアルバムである。

大まかに歌詞を追うと、1970年代後半にDBTの敬愛して止まないサザン・ロックの雄Lynyrd Skynyrdについて当時の社会情勢等や若者の心情を交えながら進んでいく、一大劇である。

が、これがLynyrd Skynyrdの文字通り、アンキャッチーで汚く−『ダート』ではなくそのままに『汚い』、ノイジーで耳障り。つまりポップロックソングへの攻撃、アンチテーゼのようなハードロックのナンバーばかりで構成されてしまったアルバムになってしまったのである。

まあ、Roots Rock的な面もSouthern Hard Rockは結構含んでいるので、ルーツロックと言えないことも無い。がしかし、キャッチーさは殆ど全滅。特にディスク1では鑑賞に耐えるナンバーは2曲のみ。後はおどろおどろしい化け物のジャケットイラストが非常にイメージとピッタリな、モンスター・ヘヴィロックなナンバーが殆どである。

ハードエッヂなロックサウンドではなく、奇々怪々で歪みを捻り込んだハードロックになってしまったのだ。ディスク2ではパンキッシュでポップなナンバーも若干増えているが、アルバムとして見た場合、

“脱ルーツをしていないが、ハードロック化が進行したことでポップロックをぶち壊しかけた”

という稀有な変貌を遂げてしまった珍しい例である。普通、ガツンと一発響くロックアルバムはハードロックとなったことでルーツのテイストを無くしてしまい、平凡なHR/HMに成り下がってしまうのだが、DBTはルーツロックとしての持ち味を維持しつつもあまりにもToo MuchなHRを突き詰めたためにルーツロックとしてのテイストが頭を抑えられて窒息してしまったのだ。

そこらへんの産業メタル、ポップメタルとは比較にならないくらいのゴツンゴツンなHRである。筆者が大嫌いなLynyrd Skynyrdのハードでアンキャッチーな「ロック」な部分を濃縮還元したような、最低の変貌であった。ロックンロールは好きだがAC/DC的なハードなリフだけをタコ殴りにするHR/HMは死滅して欲しいと切に願う筆者の感性に喧嘩を吹っかけてくれるようなアルバムである。

ここに至り、「Pizza Deliverance」で期待が膨らみ、「Alabama Ass Whuppin’」で次を予感させてくれた感慨は完全に萎えてしまった。ハードなロックは歓迎だが、ポップさをなくして奇々怪々なお化けサウンドを創ったのでは立つものも萎えてしまう。(下品)

で、このスタジオアルバム2枚を聴き返すと、何時も思うことなのだが、スローなロアサウンドとおどろおどろしい梅雨の夜が背景に似合うようなハードロック、というように、極端に走り過ぎる傾向があるバンドなのだ。

一見、失礼ながらサウンド的には全く知能指数の高さを予想できない労働者階級民芸音楽に近いが、歌詞の中身、そしてダサダサの局限の中にきっちりとコマーシャルな親しみの良さを溶け込ませている、という要素を注意深くみると、DBTが実はかなりのソフィスティケイトされた感性と創造性を有する集団であることを発見するのだ。

安易にラップメタルやオルタナ・ヘヴィネスを追求するオメガ・スカタンのティーンズや新人バンドとは次元の違う才能を持っているのは間違いない。

それは3枚のアルバムがどれも全く違う音楽を放り込んで仕上がっている事実を鑑みれば一目瞭然である。

だからこそ、スロー・トラッドとサザン・エクストリーム・ハードな音楽の中間をやって欲しいという願望を持ってしまうのだ。

そして、そのハードとトラッドを上手くミックスさせて、ポップなSouthern Trad And Country Rockなアルバムを実際に作成した実績もあるのだ。それが、この「Pizza Deliverance」である。

1stで追求した枯れ過ぎたカントリー・ブルース、スロー・ダンプ、ロア・スワンプの乾燥したテイストを、やり過ぎにならない程度に散りばめ、また3rdでゴリゴリに硬い音の塊をぶちまけていたハードサウンドを、トーンダウンさせてロックとしてトラッドに融合させている。

まさにやり過ぎの2枚の中間的なアルバムである。もしくは、サル的にハードに染まる前のステップに位置したアルバムと言えるかもしれない、リリース順に見ていくなら。

現在は1名専任ベーシストを加入させ、3ギター体制と、如何にも一昔前のサザンロックバンドな編成となっているが、この時点では4人編成。リードを張れるヴォーカリストが3名というスタイルもやや古臭いが、歓迎すべきだろうし、徒にギタリストを増やすとロクなことがないのはDBTが幾らLynyrd Skynyrdが好きとはいえ、ハードロック化してしまったように、明らかである。

ヴォーカルのメインはSteve Earleを更にオヤヂ臭くさせたような、ヴァリトン・ヴォイスのPatterson Hood。SoloberboneのBrent Bestと同じように小細工の出来ない暑苦しい声の持ち主である。

更に、Jay Farrerばりのソウルフルな低音の持ち主のMike Cooley。このアラバマ州北部出身のコンビがDBTの中心である。そしてやや未整理なヴォーカルを1曲だけ担当してるのがベーシスト兼ギタリストのRob Maloneであるが、彼のリード曲である#12『Mrs.Dubose』はかなりダートで、アクースティックスライドが酔っ払う、Sonny LandrethやDavid Lindleyが好んで取り上げそうなアクースティック・ブルースな地味ナンバーであり目立たない。

このHoodやCooleyの鬱陶しいくらいに濃いヴォーカルからは想像が難しいかもしれないが、彼等はまだ20代後半の若いミュージシャンである。メンフィスの単科大学で出会った、Lynyrd Skynyrdの同じファンとして意気投合した10代後半の青年である、HoodとCooleyがまずはルーツ・パンクバンドのAdam’s House Catを1991年に結成したことからバンドの活動は始まっていく。

が、テネシーで活動を開始したAdam’s House Catだが、HoodとCooleyがノース・アラバマ大学に入学するために、活動拠点を故郷のアラバマに戻す。そして卒業後の1994年に、彼等はジョージア州の南部ロックのメッカでもあるアセンズに移ってライヴ活動を続けていく。

Patterson Hoodの父親は、あの1960年代からのロックファンなら周知のマッスル・ショールズのベース・プレイヤーであったため、Hoodは兎に角、父の影響でLynyrd Skynyrdとスワンプロック、サザン・ロックにどっぷり漬かって育っていた。

パンクロックをローカルで演奏しつつ、Hoodは別の音楽を、Southern Roots Rockをやりたいという気持ちを暖め続け、1996年に別バンドとしてDrive By Truckersを結成。1998年にAdam’s House Catを活動停止するまでは両方のバンドをMike Cooleyと掛け持ちする。

そしてローカルではかなりのステイタスを得ていたAdam’s House Catに決別するようにDBTの1stアルバム「Gangstabillity」を1998年に発表。現在に至る。

Patterson Hoodが好きな、また影響を受けたのはLynyrd Skynyrdの全てのアルバム。特に、「One More From The Road」(1976年)、「Street Survivors」(1977年)が特にベストだそうだ。

他には、「Boz Scaggs」(1969年)、Wilson Pickettの「Hey Jude」(1969年)、Big Starの「Radio City」(1973年)、Allman Brothers Bandの「Live At Fillmore East」(1971年)、そしてGeorgia Satellitesの名盤「In The Land Of Salvation And Sin」(1989年)やEddie Hintonの「Very Extremely Dangerous」(1978年)。

といったようにサザンロックを中心としてポップスからソウル、ブルースまで多岐に渡っていてる。これを見ると、このアルバムでのポップな創りの根源を見れたようにも思うのだが、前後の2枚を考えると、やはり、Lynyrd Skynyrdが一番の彼の神様のようである。

が、この2枚目のアルバムにはSkynyrdのように単に汚く、ヘヴィでアンキャッチーな曲はない。どれもSouthern Country Rock、Southern Alt-Countryという表現を創造したくなる良質なルーツナンバーである。

ハードエッジでドライヴ感覚がキックを繰り出すのは、ハイライト曲である、#2『Nine Bullets』や#3『Uncle Frank』、#6『One Of These Days』、#8『The Company I Keep』等があるが、どれも南部ロックのハードなエッジに負けないポップなフィーリングが完璧であり、実に良質なルーツ・ポップロックナンバーとなっている。

特に、#2はHoodの激烈オヤヂなヴォーカルが、百万馬力!!という表現がピッタリに炸裂するバー・ロックナンバーとして完璧である。

Mike Cooleyのソウルフルなヴォーカルが軽快でスピードドライヴ感あるギターリフと絶妙のコンビネーションを見せる#3が一番キャッチーでシングル向けなナンバーだろう。DBTの毒でもあるアクの強さも少ないラジオ向けのナンバーだ。

くぐもったワウワウ・ギターのような間抜けな弦の音色が忘れ難い#6や、アクースティックをベースにしてだがロック曲である#8もジャカジャカと跳ね回るギターにお気楽なメロディが節をつける、Hood節が全開のサザン・ロックナンバーであり、実にポップだ。

Alt-Countryのバランスの良いメロディがバンジョーやマンドリンと一緒に奏でられる#4『Too Much Sex(Too Little Jesus)』はまさにこのバンドが演奏している音楽、掲げている指標を代弁したようなタイトルが笑える。この歌詞を聴くとDBTが「低俗」と批判されることをいかに愛しているか理解できるのではないだろうか。

ハーモニカが優しい、カントリーロックの#5『Box Of Spider』やモダン・ブルース的なユルさをルーズに表現する、#14『The Night G.G.Allin Came To Town』も佳作以上。

ユニークなのが、モロに民族的・伝統的なフェスティヴァル調子のトラッド曲#9『The President’s Penis Is Missing』。これはそのかなりヤバイ歌詞といい、風刺の利いた内容といい、インディでなくては発売できないようなナンバーだが、完全にトーキング・ヴォーカルでTVニュース放映形式で唄う方法といい、戦前のお祭り的な民謡風のアレンジとメロディといい、かなり笑える。

加えて、お祭りナンバーというと、#12『Zoloft』がある。これまた完全なベタベタな田舎カントリーのパフォーマンスに、ゴスペルタッチの大勢のコーラスが合流して、パーティの悪ノリをお気楽気分で楽しんでいるようなライヴ感覚で録音されたナンバーである。

こういったジョイフルなナンバーの合間に#1『Bulldozers And Dirt』や#11『Love Like This』といったスローで質感がたっぷりとしたアクースティックナンバーが織り込まれているため、アルバムとしては必要以上に浮き立つことなく、しっかりとした安定感を付随することができている。

#1のア・カ・ペラのヴォーカルで始まり、バンジョーやマンドリン、ボトルネックギターと共にソリッドに、しかし大地に足を回転して埋め込んでいくような力の入れ方で唄われていく、その乾いたパワー。Hoodのガラガラした声が非常に似合うナンバーである。このようなスローでフォークロアな曲をオープニングに持って来るとはかなり大胆である。が、その効果はかなり高く、インパクトがかなり強烈である。

ダークなスワンプ・ブルース風のの#7『Margo And Harold』やゆったりとしたカントリー調の#10『Tales Facing Up』にも独特の重みと味わいがある。

そして#11ではこういった情緒的なバラードは普通Hoodがハスキーな喉を鳴らして歌い上げるのが常なのだが、この『Love Like This』でヴォーカルを担当するのはMike Cooleyである。彼の喉から搾り出すようなJay Farrarタイプのヴォーカルは斬新さはないが、とても安心して聴ける。途中から教会音楽のように重なるコーラスもいかにもイナタい南部の音楽という感じがして、雰囲気が良い。

このようにかなり、濃ゆく、癖が結構あるアルバムだが、オヤヂが好きな奇特な(お前もじゃ!)人や、南部のガッチリしたCountry Rockをドップリと聴きたい人にはお薦めだ。

このアルバムを聴きながらトラックを運転したことがあるが、(運転手歴長い管理人)アクセルを踏むよりも、ギアを一段落として、エンジンの回転を上げ、その咆哮を聴きたくなるような気分にさせられたものだ。実際はやらない方が良いのだが・・・・。(苦笑)

そのような、馬力をアップすることを促すサウンド。ここに「Pizza Deliverance」の魅力があることが解って頂けると幸いである。少々抽象的だが。

2002年になり、Drive By Truckersは飛躍の時を向かえている。MercuryとUniversal Recordsの合弁レーベルであるLost Highwayと契約を交わし、メジャーへと昇格したのだ。

それに伴い、Soul Dumpからの自主リリースだった「Southern Rock Opera」もメジャー盤として2002年7月に再発されることが決定している。

しかし、あのハードロック路線が受けたのだろうか。オルタナティヴ的なディストーションの鬱陶しいサウンドが多かったので、この路線で次のメジャーアルバムが来るとなると、まず買わないだろう。

果たして、メジャー昇格はDBTにとって吉と出るか凶と出るか?4thスタジオ盤を待ってから結論を出すつもりだ。

頼むから、SkynyrdライクなHRだけなアルバムは止めて欲しい。 (2002.6.30.)

Horseshoes & Handgrenades

Horseshoes & Handgrenades