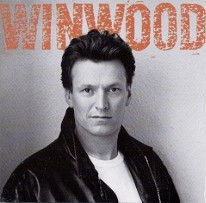

Roll With It / Steve Winwood (1988)

Roll With It / Steve Winwood (1988)

Adult-Contemporary ★★★★

Pop ★★★★

Rock ★★★☆

Blue-Eyed Soul ★★★★ You Can Listen From Here

いつもは、普通は昼間で寝てしまう休日。

たま〜に、早起きして窓を開けると爽やかな蒼穹が拡がっている。ゴミゴミとした住宅に切り取られた空間に。

こんな朝は、何処か四方を見渡せる場所−少なくとも頭上に青い空の傘を展張することができる場所へと足を無性に運びたくなったりする。

散歩に出る際、お供にするBGMはSteve Winwood。

繰り返し聴きたくなる曲は、まず初の大ヒットナンバー『While You See A Chance』。

名曲『Back In The High Life Again』。

邦題が「青空のヴァレリー」と青い朝に引っ掛かる『Valerie』(1987年のリミックス・ヴァージョンの方)。

そして、爽やかに一日を迎えるための必須なナンバーが、この「Roll With It」収録の2曲。

#7『One More Morning』。

#8『Shining Song』。

この2曲はそれぞれ、勝手に副題を付けてしまったりしている。

「夜明けに聴く黎明ソング」な#7『One More Morning』。大嫌いな飛行機の旅だが、窓から夜明けを見るとなんとも幻想的な美しさが水平線にせり上がってくるが、その情景を描けるような名バラード。

「明るい未来を見つめて頑張れ応援ソング」が#8『Shining Song』。あ〜センス皆無だ。

しかし、この2曲は何故かシングルカットされていない。これは甚だしく疑問であり、発売から15年を経過した2003年の段階でも未だ納得が行かないでいたりする。

レコード会社と本人の主張が折り合わないのか、はたまたどちらかが主導権を握っていたのかは定かではないのだけれども、明らかにシングル向きなナンバーを切らなかったアルバムの多いこと多いこと。

マトモにシングル曲が選ばれたのは、商業的に最も“谷間”な作品となった1982年作「Talking Back To The Night]だったのはかなり皮肉を覚えずにはいられない。

このあたりのシングルチョイスがSteve Winwoodのアキレス腱になったと思うのだが。Steveは孤高の芸術家と見え勝ちだけれども、実際は商業的な成功をかなり気に掛ける人である。この点は、口ではあまりチャートアクションを肯定しないが、その実物凄くヒットランクを気にする同国人Elton Johnに似ているかもしれない。

「Arc Of A Diver」の300万枚以上を米国で売るという追い風に乗って発売された「Talking Back To The Night」は1980年代で唯一トップ40ヒットを生まないアルバムとなり、ミリオンセラーをチャート上に留まっている間に成し遂げることも逃している。

この失敗に相当落ち込み、ミュージシャンを廃業してプロデューサーに専念しようとしたWinwoodは、自信を取り戻し、吹っ切れたアルバムを打ち上げるまで4年を費やしているのだから。

と、「Roll With It」のシングルカットに対するあれこれは後程のたくることにしよう。

極主観的なお話をズルズルと続けても仕方ないので、少し客観的にSteve Winwoodの今のところ最後のトップ10アルバムとなった−というよりも唯一の全米No.1アルバムだが−1988年の傑作、「Roll With It」について語ろうと思う。

Steve Winwoodは1948年生まれだから、1988年6月の「Roll With It」リリース時には40歳を迎えていたことになる。ミュージシャンとしては中堅からヴェテランへと差し掛かる過渡期にあった年齢だと思うが、キャリア的には17歳でThe Spencer Davis Groupのシンガーとして英国での成功を収めた経歴のあるWinwoodだ。「天才少年」と騒がれてプロデビューした時代から数えると、23年のミュージシャン歴をこの時点で持っていたことになる。

勿論、アマチュアや契約する前身バンドであるSpencer Davis R&B Quartet等の活動を含めると25年以上という、遅いデビューのミュージシャンなら50歳に手が届いてしまいそうな活動の長さだ。

まあ、活動の長さがイコール才能ではないし、Steveの場合はソロ活動に突入して以降、寡作・少数作の傾向に拍車が掛かり極少数の作品しか残していないので、これ以上活動歴を褒め称えるのは止めにしておく。

しかし、この1988年前後が最もSteve Winwoodが市場に求められた時期であり、更にWinwood自身もその活動に一番脂が乗っていたのは間違いない。

少なくとも筆者にとってはリアルタイムで見聞していないTraffic時代よりも、ソロ時代の1980年後半からの快進撃の方が遥かにインパクトが強い。

その最もWinwoodが好調だった時期の中心はやはり前作の「Back In The High Life」であり、始まりは2枚目の「Arc Of A Diver」。そして最終章は1990年の「Refugees Of The Heart」という並びになるだろう。

が、その中でもセールス的に驀進したのが1986年の「Back In The High Life」と本作「Roll With It」となる。

「Roll With It」からは2曲のトップ10シングルを含む3曲のトップ40シングルと1曲のスマッシュシングル、そしてR&Bやダンスチャートでブレイクした曲も1曲と、前作に負けないヒットをかっ飛ばしている。

また、グラミー賞(まだ当時はマトモな部分が多かった)に3部門ノミネートされたが、受賞は逃している。

無論、ヒットアルバム=名作、という公式は全てに於いて適用される訳ではないけれども、1980年代のSteve Winwoodのソロ作品は須らく名作と呼ばれるクオリティを有していると思うし、実際1990年までの6作−ベスト盤「Chronicles」を含めると7枚となる−は全てトップ30入りしている。

セールスと内容がそれなりにシンクロし合っていた時代だったのだ、1980年代は。

例外は何時の時代にもあるけれども。

そして、再び「Roll With It」に話は還る。

このソロ5作目はこれまで在籍したIsland Recordsから更に巨大レーベルであるVirginへと移籍した第一弾作品となった。

明らかに英国向けではなく、米国市場を視野に入れたアルバムであると思う。

というのは、特に1981年の大出世作「Arc Of A Diver」から急激に速度を増したシンセサイザーと打ち込み楽器を多用した英国アートロック的な路線から、生ホーンを思いっきり全面にフューチャーしたソウルフルなロックアルバムへと変化を遂げているからである。

打ち込み及びワンマンレコーディングなキーボードアルバムから抜け出すという試みは、既に前作「Back In The High Life」でなされているが、この「Roll With It」はその傾向を更に推し進めたアルバムとなっている。

基本路線はブラスセクションとキーボードサウンドの融合によるブルー・アイド・ソウルでありR&Bロック、となっており極端に前作からの流れを変革するものではない。

ソロ前期3部作で形成された、天才的ワンマンプレイヤー。スタジオに篭もって音を精密に組み立てる孤高の職人というイメージを、外部ミュージシャンやプロデューサーを雇い入れることで払底した「Back In The High Life」と同じく、セッション・ミュージシャンを集めて「Roll With It」は作製されている。

が、James Taylor、James Ingrahm、Joe Walshを始めとする著名ミュージシャンやセッション・マンを集めた「Back In The High Life」程には豪華なゲストは参加してはいない。

外部ミュージシャンやエンジニアの投入に消極的な姿勢を見せているということはないが、Steve Winwoodがあらゆる楽器を担当するという面では前作よりもその割合は増えている。

しかし、それがロックアンサンブルの後退とはなっていないのが面白い。勢いとしては、全く新境地で再出発した「Back In The High Life」を大幅に上回るものがある。

全体に、R&Bとソウルを基本としたロックンロールのパワーが漲り、Steveの長いキャリアの中でも一番ハードで質量のある演奏が聴けるアルバムとして完成している。

ユニークなのは、これだけシンセサイザーを活用しながら、殆ど擬似ホーンとしてのデヴァイスとしての音出しをしていないことだ。唯一#4『Put On A Dancing Shoes』でシンセホーンがアレンジングされているが、このトラックでのエフェクトを考えると、わざわざ生ホーンを起用した意義は少なくともサウンドクオリティにあるとは思い難い。

当然、音の厚味とダイナミズムは金管楽器類がサンプリングホーンを遥かに上回るのだが、1988年当時のレコーディング技術ではリアルとフェイクの差は物凄く極端に音質には現れないと思う。

これは、やはりライヴ・ホーンによるロックンロールの臨場感をSteveが求めたからだろう。ダイナミックなR&Bロックを表現するのに、シャープでリリカルなブラスセクションは力を発揮する。その使い所を誤らなければだが。

この意図を裏付けるように、ストリングスセクションには全く生のオーケストラや弦楽器が使用されていない。1980年代半ば頃からMIDIシンセがぼちぼちと普及してくるのだが、Steveはストリングスアレンジに対しては殆どをフェアライトで出力している。

この当時のフェアライトはMIDIレスなスタンドアローンなものとコンピューター制御できるようになったMIDI付きのものがあるのだが、Steveの使用していたのはどちらだろうか。

このフェアライト・プログラムというのもサンプリングが普及するにつれて、その固有名詞の必要性がYAMAHAのDX7と同様に薄れていき、1990年代に入ると単にシンセサイザーとかキーボードとかしかクレジットされなくなっていくのだが、演奏クレジットにフェアライト・プログラムとあるのは懐かしさを禁じえない。

とマニアックなシンセサイザー談義は置いておく。

要は、ロックの馬力をターボフロップさせるよりも、空間の広がりや美しさ、雄大さといった叙情的な音演出に威力を発揮することが多いストリングスについては電子楽器で十分という見方をしていると考えれるということ。

ここに、Steveがこの「Roll With It」でやりたかったことが見えてくる。

「Back In The High Life」ではまだ突っ込み足りなかったR&Bロックやロックンソウル。このようなビートの強烈でよりソリッドに、よりダイナミックに踏み込んだサウンドに特化したアルバムを作製したいというWinwoodの要求が一気に売れっ子ヴォーカリストという潮流に乗って噴出したのが、「Roll With It」なのだと思う。

このためか、ポップな曲創りよりもブルー・アイド・ソウルを主軸としたロックンロール・リズムに重きを置いた感は否めなく、前作よりもポップさという点ではややビハインドのあるアルバムとなった。

アップビートなナンバーにしろ、スロー系のナンバーにしても、リズムと曲全体の勢いを大切にするという、Steveのこれまでのアプローチからするとかなり粒の粗いアレンジが為されている。

シングル曲にしても、ヒット性が確実に存在するのは#1『Roll With It』、それに#7『One More Morning』と#8『Shining Song』の3曲だと思う。

この3曲ほど即効性はないが、確かに全ての曲がそれなりに親しみ易いメロディを持っていて名盤の印を捺す事にやぶさかになるアルバムではないが、リピート性ということを考えると「Back In The High Life」のシングル曲や名曲にやや落ちるかな、というところはあるだろう。

実際にシングルになったのは#1『Roll With It』、#2『Holding On』、#5『Don’t You Know What The Night Can Do

?』、そして#6『Hearts On Fire』で、ダンスチャートで独自のヒットを記録したのがこれらからのリミックス版等を除くと#4『Put On Your Dancing Shoes』となっている。

口さがない言い方だが、「何を出しても売れる」絶好調の時期に在ったため、平時ではトップ40も難しいかなと思われるクラスの#2『Holding On』がトップ10ヒット寸前迄、#5『Don’t You Know What The Night Can Do

?』に至ってはトップ5入りしている。

流石に#6『Hearts On Fire』は50位前後のスマッシュヒットに留まったが。

しつこいようだが、アルバムを初めてレンタルレコードで(笑)聴いた時は、#7『One More Morning』はバラードをシングルにするのが不得手なWinwoodということはよく承知していた為、どうかなとは思った。が、#8『Shining Song』は確実に2番目か3番目のシングルになると予想したのだが。

勿論、シングルされた曲を含めて、全てのナンバーがWinwoodらしい完璧なセンスとリズム、アレンジとメロディで構成されており、高く評価することには躊躇を覚えるものではない。

が、人気がまた落ち込んだらこのチョイスでは苦戦するかもしれないという不安は心の片隅で感じていた。

そして、その暗雲は次作「Refugees Of The Heart」で運悪く的中。シングルとしては一発目に切るべきでないファンクナンバーで少しチープな『One And Only Man』をカットしたことでこのアルバムはSteveの輝かしい80年代の航跡の底辺に位置する「Talking Back To The Night」と同等の成功しか得られず、シングルヒットはメジャートップ100では僅かに1曲という最低の記録に終っている。

そして、このセールスの低調に気を悪くしたSteveは7年もの間ソロ作を手掛けなかったのだ・・・・・。

まあ、実現しなかった話やこの後に来る不活発な時代の話はこのくらいにして、シングル曲の傾向を見てみよう。

#1『Roll With It』、#2『Holding On』、#6『Hearts On Fire』の3曲は、これまでSteveがTraffic時代も含めてリリースしたシングルの中ではトップクラスのロックチューンになっている。

このアルバムで2曲しかないアクースティックピアノが聴ける#1『Roll With It』は「猫も杓子も売れた時代」というプライオリティを抜きにしてもNo.1シングルになって然るべき名曲。

ホーンセクションとサブ・キーボード以外は全ての楽器、ドラム、ギター、ベース、プログラミング、ハモンドオルガンにピアノをSteveはプレイしてマルチプレイヤーの真骨頂を発揮しているが、ソロ初期のスタジオに篭もって組み上げた緻密なシンセサウンドは全く感じられない。まさに順風満帆な時代を象徴するかのように、勢いの入ったR&Bロックンロールになっている。

♪「Roll With It Baby」=「前へ進め。顔を前に向けろ。」というメッセージもポジティヴ。

『Higher Love』が驚きの意外性No.1ヒットとしたら、『Roll With It』は当確のNo.1ヒットとなるだろう。

メンフィスホーンが#1に続いて大活躍する#2『Holding On』はやや英国風のメロディが印象的な、これまたR&Bロック。ここではJohn Robinsonが確実なドラミングを聴かせてくれるが、やはりSteveのオルガンとギターに耳を奪われてしまう。この曲ではかなり黒っぽいギターをWinwoodは目立たないながらも弾いている。

タイトなロックリズムでは#2よりも際立っているのが#6『Hearts On Fire』。このナンバーのみ、Winwood/Will Jenningsという黄金ソングライターのタッグでなく、Trafficの旧友Jim Capaldiとの共作となっている。

出色はやはりWinwoodのハモンドオルガンによるソロパートだろう。この技巧と感情が絶妙にブレンドしたオルガンプレイとペダルプレイはWinwoodではなくて誰が出せるだろうか。

スローナンバーとしても秀逸な曲ばかり揃っている。

#3『Morning Side』はブルー・アイド・ソウルの都会的クールさを存分に発揮させている曲。エモーショナルな情熱と怜悧な感性の入り混じったSteveのヴォーカルが、この打ち込み主体の楽器に不思議にマッチしている。ムーグベースをSteveが弾いているのも面白い。

エンドブリッジ部分の女性ヴォーカルとの掛け合いが非常に印象的な大ヒットナンバー、#5『Don’t You Know What The Night Can Do

?』。雰囲気としては#3と良く似たスローテンポな曲調だ。が、Steveのヴォーカルが十分に活用されているのはやはりこちら。

7分近い長いナンバーだが、聴いていて一切長さや中弛みを覚えさせない技巧の極みを、#5のソングライティングに見ることが出来る。ロックバラードとしての情感よりも、曲自体の磨きぬかれた完成度に魂を揺さぶられる。

とはいえ、トップ5ヒットというのは少々出来過ぎだとは思うが。

後半2曲は筆者の一押しだ。よってこれらはオーラスに書くとして、残りのファンキーでダンサブルな#4『Put On Your Dancing Shoes』も面白いトラックなのは保証付き。

SteveのR&Bやブラックミュージックへの憧憬をしっかりと窺える曲になっている。前作の『Freedom Overspill』や次作の『One And Only Man』とタイプが異なるファンクナンバーを彼は常に投入してくるが、この#4が最も緊張感から開放されて楽しい雰囲気がある。特筆なのは、このナンバーではシンセギターが使われていることか。実際にこの位のレヴェルではリアルなギターと区別するのは難しい。

そして#7『One More Morning』。このアルバムリリースの前にSteveは母を亡くしているが、その母に捧げられた曲でもある。もうWinwoodの艶のあるヴォーカルについては何も言うことはない。ピアノとオルガンのパフォーマンスは爽やかにして美麗という、アーティストという代名詞がまさに似つかわしいアレンジをされている。

まさに朝焼けを身ながら聴くと最高という雰囲気が漂っている。このナンバーのみホーンのアレンジがSteveによって手掛けられているが、黒人音楽のR&Bフィーリングではなく透明感のあるフュージョン的なメロウさを演出しているところがSteveのもう1つのアダルトロックのポップセンスを思い出させる。

『I Will Be Here』、『There’s A River』そして『Back In The High Life Again』と並んでSteve Winwoodが作曲したバラードでは最高峰の曲。

最後の最後#8『Shining Song』で、やっと聴けるのがミニムーグ。やはり少々古臭いこのシンセサイザーが出てこないとSteve Winwoodのアルバムらしさが出ないと中毒患者の筆者は思うのだ。

恐らくは、このアルバムの中で一番多くの鍵盤がオーヴァーダブされているクラフティックなナンバーだけれど、不思議とコッテリし過ぎなクドさは感じない。女性を中心としたバックコーラスとWinwoodの弾んだヴォーカルが朗々と響き何処までも明るい輝きを引っ張ってくれるこのナンバーは歌詞も希望に満ち溢れている。

ミニムーグだけでなく数々のシンセサイザーが煌びやかにメロディを彩るが、ポイントなるのはムーグのソロパートである。ここでは真面目に鳥肌が立つようなムーグの音がガッツリとインプレッションを与えてくれる。

これぞ、センスと言うべき。ムーグの使い方を完全に勘違いしているどっかのWilcoは伏して見習ってもらいたい。つーか、出直して来い。

このアルバムがセールス的にはWinwoodのピークとなった。次作はかなりアーシーでダークなTraffic的側面の増した「Refugees Of The Heart」になり、内容の良さに反してセールス的にはそれなりに留まってしまい、Winwoodはまたもや7年間もソロ作を手掛けなくなった。売れなくなるとその度にアルバムを創らなくなる人なので、本当に困ったものである。

それにも増して、ミュージシャンが数年以上の間隔を空けてアルバムをじっくりと作製することに肯定的なコメントも発している。誰もがSteve程に音を作り込み磨き上げるのではないのだが。

そのSteve Winwoodが6年以上の沈黙を破り、今年2003年6月に8作目のソロアルバム「About Time」を発表することが報じられた。さて、どのようなアルバムになるのか。今から想像を逞しくしているが、できるなら1980年代中期以降の勢いでロックアルバムが欲しいと願って止まない。 (2003.4.6.)

Air Of Heaven / Thru The Fire (1997)

Air Of Heaven / Thru The Fire (1997)

Root & Acoustic ★☆

Pop ★★★★★

Rock ★★☆

Adult-contemporary ★★★★★ You Can Listen From Here

◆ケルティック? ゴスペル? チャーチミュージック? それともPop/Rock?

#1『Glory To The Resin King』にクレジットされているインストゥルメンタルを全て挙げてみる。

12弦ギター、ベース、エレクトリックギター、ドラム・・・・・

とここまでは何の変哲も無い普通の編成に思える。が、

“クライスト・チャーチ・カークランド神学校4年生から6年生までの97年度聖歌合唱団”

“バグパイプ”

“パレード用小太鼓”×2

“タンバリン”

“コーラス指揮者”

とくるのだ。この編成を見れば、何となく#1『Glory To The Resin King』の方向性が分かるだろうか。それとも却って分かり難くなってしまっているだろうか。

少なくとも、バグパイプからケルト音楽−少なくともケルティック・ルーツが幾分か含まれている歌を想像可能だし、聖歌コーラス隊、指揮者、パレード用小太鼓というところから合唱コンクール的な少年少女コーラスを思い浮かべることは出来そうだ。

が、ケルティックに、聖歌隊。そしてロック楽器の一群。と全てを統合的に包括しようとすると、#1は非常に全体像が曖昧模糊になってくるような気がする。既にこの歌を何回も聴いている筆者でさえ、こうやって抜き出した要素を列挙してみると首を改めて捻ることになってしまう。

で、この#1を結論としてどのような曲と考えれば適当かと云うと、ケルティックでありつつ、アメリカン・ルーツの影響を受けてもいるアダルトロックということだろう。

しかも、テンポと響きの良いパレードドラムがスパンスパンと痛快なリズムを刻み、少年少女の微笑ましいコーラスがチャーチミュージック−何処かしら欧州トラディショナルな匂いのする−そのものの荘厳なコーラスをバックで歌っている。

このナンバーを聴いた時は、すわ、このアルバムはケルティックなPop/Rockかと考えたのだ。

が、バグパイプが取り入れられているのは残念ながらこの1曲のみだ。

ケルティックなアクの強い音楽は些か苦手なのだが、ゲール・トラッドとPop/Rockの蜜月関係には目が無い。しかもこの関係はそう簡単に発見できないため、#1をオープニングにして始まるこの「Air Of Heaven」には非常に期待を掛けてしまった次第だ。

だが、述べた通り、ケルト風アメリカン・ポップスは#1だけだった。

とはいえ、この12分の1という分量のため、筆者が失望したと言うと、それは違うのである。

◆Thru The Fireというバンド??

Thru The FireのThruとはThroughの短縮形を表わす。Through The Fireというタイトルの曲は結構ある。David Fosterが提供して某黒人女性がヒットさせた曲が代表的か。

「Thru The Fire」というタイトルになると、アルバムタイトルではチラホラと見られるが、曲の名前になるとThrough〜の方が語呂が良好なためか、殆ど見ることは出来ない。

そのThru The Fireというバンド名を冠したのが、「Air Of Heaven」を作成した集団である。

ここで集団としたのは、このThru The Fireがバンドとは厳密には異なる体制で成り立っているからだ。

ジャケットの何となく神殿っぽい(何じゃそら?)、如何にも神様が降臨しそうな(どんなんや?)写真と、Air Of Heavenというタイトル、そしてジャケット右下に書かれたメッセージ、

We’ve Only Moments Here

Then We Face Forever

Set Eternity Before My Eyes...

という宗教観念丸出しの一文から判断できるように、Thru The Fireは宗教バンド−CCM(Contemporary Christian Music)である。

宗教法人であるクライスト・チャーチ・カークランドという団体の宗教活動の一環として、出版部門から発売されている。レコーディングに際してもこのインスティテューションのスタジオを使用し、聖歌隊のゲスト参加も行われている。

これだけなら、教会母体のバンドと言う、インディCCMには珍しくない形態のバンドと云えそうだが、まだこのThru The Fireにはイレギュラー・プロジェクト的要素が存在する。

中心になって曲を書き、リードヴォーカルを担当しているのが、ワシントン州生まれのRicky Lee Stoneというシンガーだ。

彼は12曲中7曲を単独で創作し、自作曲と他のライターの曲1曲の合計8トラックで全てリードを担い、12弦とエレキギター、ベースやマンドリンを弾いている。

しかし、残り4曲には演奏にすら参加していないのだ。

残りの4曲は、Jay Hallstormというミュージシャンがこれまた単独で曲を書き、弦楽器からドラムまで殆どの楽器をマルチプレイ。当然リードヴォーカルも担当している。

更に、Jay Hallstormは全てのナンバーでドラムを叩き、12弦ギターからアクースティックとエレキギター、それにベースやパーカッションを使い分けるというマルチプレイヤーの才能を如何なく発揮しているのだ。

Rickは殆どベースとリードヴォーカルと言う受け持ちが多いのだが、全体の参加曲数を眺めるとRickが8曲、Jayが12曲となり、Jay Hallstormの方が演奏の組み立ての中心になっているように見える。実際プロデュースはRickとJayの共同で行われているとはいえ、Jayが全ての曲に関与しているのに対して、Rickは自分が書いた曲のみにプロデュースを行っている模様だ。

つまり、このThru The FireというプロジェクトはJay HallstormというミュージシャンがRick Stoneのソロ作にミュージシャンとして協力しつつ、自らの曲を混在させた代物なのだ。

JayとRickというデュオのバンド、という形式に近いが、Jayの曲に全くRickが関わっていないという点で、2つのシンガー・ソングライターの作品を持ち寄って繋ぎ合わせた成果という色合いが濃い。

Rickの紹介文によるとThru The Fireというプロジェクトは

「長年一緒に曲を書いてきた2人の友人、RickとJayが彼らの人生と言う試練から得た様々な面を持つ事象を、皆に紹介するための存在。」となっている。

友人同士が、バンドと言う枠に入らず、テンポラリーなコラボレーションとしてお互いの曲を持ち寄って創り上げたレコードいうのが適当だろう。しかし、Jayの曲にRickが全く手を貸していないのが不思議だ。これさえなければ、素直にRickとJayという2人のヴォーカリストのデュオユニットと断定できたろうに。

Jayに関しては全くデータが無い。Ricky Lee Stoneについては簡単なバイオグラフィーが存在しているけれど。

それによると、Rickは4児の父親であり、教会活動に熱心なミュージシャン。10歳から音楽を始め、様々なバンドに参加してきたが、自らがリーダーとなって発表したCDはThru The FireとServicemanという2つのプロジェクト。

Servicemanは「Vertical Certainties」というCDを発売しているのだが、これが手に入らなくて困っている。

◆Rick Stoneによる8曲

#8『My Love』のみ、このアルバムの数トラックでキーボードを弾いているJohn Hartというミュージシャンが提供した曲だが、この1曲を含めて8曲をRickが歌い、他の7曲は彼のペンに拠る。

基本としてゲストミュージシャンは少ない。殆どの場合、キーボーディストやパーカッショニストが手を貸しているだけで、メインのリズム楽器はJayとRickが演奏している。

さて、Rickの曲では最もインプレッションの強いのが、冒頭で挙げた#1『Glory To The Resin King』。微笑ましくも可愛らしいチャイルド・コーラスに乗ってゲール・トラッドなバグパイプがマーチ風の小太鼓と一緒にロックする。実に心暖まるアダルト・ロックチューンだ。

が、#1と対になるような曲が最後に収められている。これが#12『Behold』だ。

同じように聖歌コーラス隊が協力している。残念ながらバグパイプは含まれていないが。しかし、今度のコーラスは学生、それもマスターディグリーの成人コーラスである。

このため、微笑を誘った#1よりもしっとりとして荘厳なバラードになっている。シリアスという程ではないが、パイプオルガンのサンプリングを曲に載せたジワジワと拡がる暗闇のような印象がある。

全体的にコンテンポラリーなバラードが多いが、#3『Tender Heart』はその代表格だ。

アクースティックベース、アクースティック6弦及び12弦ギターと、弦楽器はほぼフル・アクースティック。これにキーボードがアクセントとして加わる繊細なバラードで、甘いRickのヴォーカルは曲に非常にマッチしている。

また、RickはThru The Fireにコンテンポラリーロックとオルタナティヴとグラスルーツの要素を持ち込んだと述べているが、オルタナティヴの現代的な雑音は全く聴こえない。

#4『Fill Me Up』ではアメリカン・ルーツへのRickが抱く敬意がはっきりと込められている。

このアルバムではRickやJayの12弦ギターのトーンの高い音が印象的だが、その乾いたギターに加えて、マンドリンが軽快に歌うナンバーが#4だ。当然、最高にコマーシャルであり、適度にエレクトリックで適度にアクースティックというアメリカンなルーツ・Pop/Rockとしてはベストのアレンジ。「Air Of Heaven」でもベストトラックの1つだ。

全体的に#1を除くとルーツらしさはアップテンポなポップチューンに明確であり、#7『Walk With Me』でもそのキャッチーなメロディに載せてスライドギターがインプレッシヴな音を聴かせてくれる。

#11『We Will Run』はルーツロックとか云々述べるよりも、更に王道的なPop/Rockとして完璧に出来上がっている歯切れの良いロックチューン。

どちらかというと、Heartland Rockや80年代のアメリカンロックのヒットシングルの影響をこのキーボードが適度に厚く、それでいて楽器の生の魅力を損なわない組み合わせで構成された#11を聴くと思う。また、この曲のみJayとRickがヴォーカルをハーモナイズさせている。RickとJayがバックヴォーカルをオーヴァーダブさせているのだが。

その点で、最もコーポレートが進んだのが#11とも云える。これまたベストなチューン。

この「Thru The Fire」は米国よりも欧州や中南部アメリカで大ヒットを記録しているそうだ。70カ国以上の宗教音楽チャートにランクされた。その中でも中米のコスタリカで最も売れているそうだ。そのコスタリカのラジオチャートで3位まで上昇したというのが、#5『Kiss The Cross』。

ドラムと12弦アクースティックとエレクトリックギター、そしてベースのシンプルな編成で纏められたこのバラードは#3よりも上下動が大きい曲になっている。繊細さでは#3に譲るが、ロックバラードとしての腰の入り方は確かにヒット性に繋がるのも理解出来るくらいたっぷりと投入されている。

そして、#3と#5の中間にあるバラードが#8『My Love』。この曲もひたすら甘い。Richard Marxの全盛期を思わせるような美しいバラード。

全体的にRickの曲は、バラード以外がグラスルーツの影響を多分に含んでいて好ましいという印象だ。

◆Jay Hallstormの4曲

Jayの声質とRickのそれはそれ程大きな違いは無い。全くタイプの異なるヴォーカリストが同一グループに在籍というスタイルは1990年代以降、ヴォーカリストが複数化しなくなったため急速に廃れたが、RickとJayの場合は同一のアルバムにトラッキングされても違いに着目することを忘れるくらい違和感無く納まっている。

青年らしい瑞々しさの残るRickの声と比較すると、Jayの声はややファジーでハスキーか。どちらにせよ、非常に甘いヴォイスである。

アルバムの代表曲の後に続くため、やや地味な印象を受けざるを得ない#2『To The Praise』がJayのスタートになる。かなりロックのパワーが感じられるバラードで、繊細な曲の多いRickのバラードと比べるとエレクトリック。

シンセサイザーを効果的に使った厚味が特徴か。

#6『Air Of Heaven』はミディアムなロックナンバーであり、この曲もロックとしての装甲がシッカリと組まれている。ダブルベースの重厚なラインとアクースティックギターの清涼な音色が対照的でもある。この曲にもアメリカン・ルーツの成分が感じられる。

7分近い演奏が繰り広げられるアルバム最長のトラックでもあるが、エレクトリックなパートとアクースティックな部分の対比が上手になされていて、ヴィオラまでもがソロを執るという構成は大作に相応しい出来映えだ。

#9『I Have Seen』もトラディショナル・ロックの割合が多目なナンバーだろう。少し重心のあるアーシーなアレンジにアコーディオンの抜けた音色がユニークに絡んでいる。少し気怠る目なJayの滲むようなヴォーカルが、彼の叩くスネアドラムの明快さとは正反対なのが面白い。

#10『Some Say』はSteely Danが取り上げそうなR&Bロック。かなりアーバンな硬さのあるネジレたポップチューンであり、パーカッションが多数使用されリズム中心のナンバーの顔を濃くしている。しかも、ブルースハープのソロが酸味もきつく取り入れられ、黒っぽい雰囲気を盛り上げている。

このアルバムの中ではかなり浮いた異色トラックでもある。このあたりに、2名のミュージシャンが持ち寄ったマテリアルで構成されたプロジェクト作の側面を観察することが出来る。

Jayの場合、4曲という持ち枠の中であれこれやってみようという意図が強く、Rick程の統一性と拘りから開放されているのかもしれない。ために、全ての曲が全く違ったカラーを見せてくれる。

が、ベストワークは複合的なロックチューンのタイトルトラックだろう。

◆Thru The Fireの最近

プロジェクトの中心であるRick Stoneが教会活動と家族との生活を選択しているとの事で、動きは鈍い。元来プロジェクトであるため、ライヴ数も教会の行事や宗教関連のフェスティヴァルに限定されている模様で、活発にThru The Fireとして活動は行っていない。

が、2002年の秋口にThru The Fireの2枚目の作成が佳境を迎え、その新作に入る曲が、CCMのコンピレーションアルバムに入るというニュースが入ってきたのが、2002年の夏。

しかし、それから全く情報が入らない。2002年中には新作は完成しなかったので、2003年度の今年には2枚目を聴けると期待している。

このアルバムならAORが世界一受け入れられている日本の市場にクリティカルにマッチしそうなのだが、恐らくこのアルバムを聴いている人口は本邦で筆者だけのような気がする。

まずは試聴リンクで3曲を聴いて欲しい。興味のある方はRickにコンタクトするか、通販を実行すべし。1980年代のコッテリしたロックファンならかなり填まること請け合いだ。 (2003.4.12.)

Rudy’s Thread / Ronnie Brandt (1997)

Rudy’s Thread / Ronnie Brandt (1997)

Root ★★☆

Pop ★★★★

Rock ★★★

Americana ★★★ You Can Listen From Here

◆The Hooters関連のアーティストであるRonnie

2003年。Hootersが1995年のツアー終了以来、久々の再結成ツアーを行うことが確定している。が、本国アメリカではなく独逸でのツアーで、しかもこれが恒久的な活動には繋がらないらしい。

この「2003年夏:独逸ツアー」の日程は、Hootersの公式サイトで公開されている。

2001年に、フィラデルフィアで久方ぶりにライヴに出演したHootersだが、これまた完全に一発限りのリニューアルであった。どうにも再結成は微妙な所に位置するようだ。

HootersのブレインであるEric BazilianとRob Hymanは個人的には付き合いが継続中らしい。しかし、Hootersとして再スタートという段になると、動きは見えてくるようになったけど、本格的ではない模様。

初めてオフィシャルHPが開設されたという事実を検分すれば、The Hootersが解散ではなく、長い休止期間が未だ継続していることは判断可能。とはいえ、未だ再結成してアルバムを作成予定・・・というアクティヴな話題は流れてこない。

しかし、短期間ツアーとはいえ、Hootersとして欧州ツアーを行えるのは大きな前進と考えたい。2ヶ月に渡って14回という独逸限定のスケジュールとはいえ、The Hootersがエンジンを掛け始めたのだから。

さて、これからHooters関連はどのように動いていくのか・・・・どうせ丁度10年もオリジナルアルバムを手にしていないのだから、気長に待ちたいと思う。

と、Ronnie BrandtのレヴューでいきなりHootersの話から始めたのは、ちゃんと確固たる理由があるのだ。

このRonnie Brandtというニュージャージー州出身のシンガーが独逸のレーベルから発売したデビューアルバム、「Rudy’s Thread」には、HootersのEric BazilianとRob Hymanが全面的に参加しているのだ。

Ericはエレクトリックギターとバックヴォーカルに鍵盤。そして、The Hootersが休業してからはとんと弾くことの絶えてしまったマンドリン。殊にEric名義でリリースされた2枚のソロアルバムでは全くその存在を忘れ去られてしまったとしか思えない、Ericのマンドリンへの愛着が、このアルバムでは皮肉にも感じることができるのだ。

そして、Rob Hymanはオルガンとアコーディオン、そしてバックヴォーカルを担当。そこそこのミュージシャンのアルバムでギターやマンドリン、そしてソングライターとして90年代後半以降も活発に活躍しているEricと比較すると、ソングライターとしての曲提供が目立ち、プレイヤーとしてはかなりスローダウンした音楽活動を行っているように見えるRobだが、このアルバムではしっかりと鍵盤奏者としての資質を際立たせている。

ちなみに、Hootersコンビは10曲中7曲に参加。ほぼ全面的な協力と見て良いだろう。

◆Ifのおはなし・・・・もし、Hootersが「Out Of Body」以降もアルバムを出していたら・・・・

前述のように、The Hootersは1995年以降、活動を止めている。

最後のスタジオ録音アルバムが「Out Of Body」(1993年)。そしてカヴァー曲とはいえ新曲を含めたライヴアルバム「The Hooters Live」(1994年。後に「Live In Germany」として米国でもリリースされる。)が実質現在までの最終作となっている。

その後、欧州を中心に独自編集ベスト盤やライヴ・ブートレグが幾つか発売されてはいるけれども、実質The Hootersとしてのアルバムリリースは1994年を末尾として10年近く行われていないことになる。

この空白の期間に、Eric Bazilianは「The Optimist」(2000年)、「A Very Dull Boy」(2002年)と2枚のソロ作品をリリース。

Rob Hymanはオムニバス盤に近い性格の「Largo」(1998年)で主にプロデューサーとしてDavid Fosterのような役割を示したのみに留まっている。

残念ながら、このHootersコンビによるソロ・プロジェクトはHootersの素晴らしいアルバムと比較するなら駄作。普通のロック・アーティストのアルバムとしてみても良い所凡作の域を出ない程度に終っている。

Hootersで参ったか、とばかりに届けてくれていたアメリカンロック、アメリカンルーツ、ポップミュージックの絶妙なブレンド。

このフュージョンが全く聴かれないのだから、それは失望するのも当然というところだ。

筆者の大好きなHootersが基準になっているから、それぞれのソロアルバムに対する期待も膨らむのは当然で、その期待にそぐわないアルバムしか出てきていないというのが現状だ。

こうなると、やはりEricとRobがバラバラに仕事をしても駄目。やはりこの2名とプロデューサーのRick Chertoffが揃ってアルバムを作成しないと、相乗効果の欠如からHootersクラスの傑作は生まれないのかもしれない。

だが、Hootersが活動していた時期以外でRobとEricが手を組んだのは「Largo」とJon Von Joviの「Destination Anywhere」(1996年)、Ricky Martinのセルフタイトルで少しだけ。

これではあまりEricとRobの合体併せ技を望むことは、希望的ではない。

が、例外的にHooters活動休止後にEricとRobの顔が数多く揃ったアルバムが存在する。

それが、本作「Rudy’s Thread」と、女性シンガーJoan Osborneの「Relish」(1997年)だ。この2枚のアルバムが共に1997年録音というところに、奇妙な符丁を感じる。たまたま、EricとRobがミュージシャンとしてスタジオに入る気になったのが、この年なのか。

この頃、The Hootersの新作が録音中という情報が流れたが、どうやらそれは「Largo」の事だったそうで、その準備段階としてEricとRobが共同でスタジオに篭もっていたことによる副次効果かもしれない。

まあ、女性ヴォーカルは筆者的にど〜〜〜〜〜〜〜〜でもイイので、あっちに置いておく。

この「Rudy’s Thread」に話を絞るとしよう。

このアルバムが1995年以降、EricとRobが関わってきたアルバムの中では、筆者の知る限りに於いて最もHooters的な良質なアメリカン・ルーツサウンドを体現している唯一のアルバムだと思っている。

シンガーの質とかは除いての話だが、アレンジといいメロディといい、Hootersには及ぶべくも無いが、Hootersファンのみならずルーツロックやポップの愛好家にも少なからず受け入れられるサウンドだとは贔屓目があるにしても確定事項と断言したい。

仮に、The Hootersが「Out Of Body」以降にも順調にアルバムを創り続けたなら、きっとこの「Rudy’s Thread」に収録されているタイプの曲に良く似たナンバーが入った作品を届けてくれただろうと想像することが可能だ。

当然、Ronnie BrandtはHootersのコピー版でもないし、Hootersのフォロワーでもないだろうが、Hooters的な魅力を感じることのできるサウンドの創り手ということは間違いない。

また、Ronnieに才能を見出さなかったら、EricとRobがほぼ全面的に協力することはなかったに違いないし。

このアルバムの初期プレスには#8『Fallin’』と#9『Strong Enough』は収録されておらず、EricとRobが関与しているトラックは#1〜#7までの8曲中7曲となっており、殆ど全面援助の状態となっている。

1998年からのプレスにRonnieのチームのみで演奏された2曲が追加され、10曲中の7曲がHootersコンビのクレジット作品となってしまっているが、それでも割合としては殆ど全てと見て構わないだろう。

◆Hootersコンビの未参加ナンバーはほぼ鍵盤レス

後半の3曲、#8から#10『Light On The City (‘Till I Met You)』ではRob HymanもEric Bazilianもクレジットされていない。

そのうち、2曲、#8と#9はキーボード関連がアレンジされていないただ2つのトラックだ。これが即ちHootersリードシンガーが手を染めなかったからだ、と断言するのはあまりに軽率かもしれない。

#8『Fallin’』はハーモニカとアクースティックギター、そしてパーカッションのみで構成された西海岸フォークロックを思わせる優しい曲。ここにフーターやマンドリンを加えれば、Hootersのアクースティックナンバーとしても通用しそうなメロディを持っている。

#9『Strong Enough』はとても親しみ易いポップチューンであり、その普遍的な普通さにHooters的なPop/Rockのベーシックを#8よりも濃厚に感じる。

#10『Light On The City (‘Till I Met You)』はEricとRobの参加云々以前に、明らかに狙ったアダルト・コンテンポラリーなバラード。

ストリングス隊とピアノのみという、非常に偏った編成で綴られるこのバラードは1980年代のヒットバラードの気脈を継承しているシンガーとしてのRonnieの側面を推し量るメーターになるかもしれない。非常にオーソドックスなシンガーということが理解出来る。

ついついHootersのメンバー参加という看板−(実際、CDのジュエルケースにも大きく「Featuring Eric Bazilian&Rob Hyman From The HOOTERS」と貼られているし。)−に幻惑されぼやけてしまう点を修正するためには、後半にRonnie Brandtスタンドアローンな曲を固めるという配置は的を得ている。

◆Eric Bazilianのマンドリンも聴ける

#2『Something Keeps Calling My Name』と#7『Try As We May』では1990年代後半からあまりEricの友として活躍の場を与えられていないマンドリンが、Ericのプレイで爪弾かれる。

当然バックヴォーカルも兼任。Robも#2ではオルガンを使い、アーシーでありつつ親しみ易いスマートさを持ったバラードの盛り上げに一役買っている。また、Ericは泣きのギターが聴けるエレクトリックギターのソロも同時に担当。リズム隊とピアノ以外はHooters部隊の独壇場だ。

#7は軽快なカントリーロック風のポップチューンで、#2では味付け程度にしか貢献していなかったマンドリンが全開で走っている。また、Robはメロディカではなくアコーディオンでトラッド色の補完を受け持っている。最もルーツカラーの濃厚なナンバーである#7は「Zig Zag」時代のHootersを思い出させる。

◆ベストチューンはOPナンバー

やはり、このアルバムで最もキャッチーでヒット性が高いのはオープニングトラックである#1『Miles To Go』だろう。

アメリカンロックの醍醐味を素で伝えてくれる力強いビート。物凄いポップなライン。Robのオルガンを筆頭にピアノ、シンセサイザーといった多彩な鍵盤類の織り成すアンサンブルは目立ち過ぎもせず、不足でもない。

これまたHootersのギターワークを彷彿とさせるEricの電気ギターに被さるハーモニウムシンセサイザーのリフから吸引力は抜群。

惜しむらくは、ヴォーカリストとしてのRonnie Brandtが上手いというと上手いともいえない微妙なヘタさがあるところ。

ヘタウマという程度でもない微妙な歌い手なのだが、メロディメイキングのセンスは相当に有している人だと考えているのだ。

また、軽快でElton JohnやBilly Joelを多少レイドバックさせたようなポップナンバーの#3『I Can’t Help Myself』もミディアムバラードとして秀逸な出来となっている。女性ヴォーカルとEric&Robのコーラスに支えられたコーラスパートは聴き所でもある。

Ericのウィルツァーピアノが聴ける、ブルージーな#4『Love So Real』や#5『Her Heart Wasn’t In It』では、独特のブギーな感覚が見れる。こういったラフな歌の方が、不器用なRonnieの歌い方に合っていると思う。

#5の鍵盤の入れ方はかなりジャジーで、Totoの全盛期のDavid Paichのプレイを想い起こしたりする。但し、ピアノがRobではないのは全体を通して不満。何故か、Robはピアノよりもオルガニストとしてのスタンスを好む傾向があるように思えてならない。

#6『Highway Of Stone』のエモーショナルなバラードではややヴォーカリストとしてのぎこちなさが目立つようだ。尤も、このトラックでの聴き所はRobのオルガンなのだが。

◆Ronnie Brandt本人にはあまり触れていなかったので・・・・

どうにも、ここまでの文章を読み返すと、Hooters関連のレヴューになってしまっている感を拭えない。まあ、正直Hootersメンバーの参加がなかったら、この欧州盤を手に入れることも無かっただろうから、それはそれで仕方ないのである。(をい)

が、ぼちぼちRonnie Brandtについても少しは触れておいた方が無難だろう。

Ronnie Brandtはアメリカ東部のニュージャージー州出身。

初めて「音楽」に触れたのが5歳の時。Springsteenの某アルバムで有名な(?)アズベリー・パークの音楽クラブが連なる地域でギフトショップを経営していたRonnieの父親が、ドゥ・ワップバンドにリハーサルの場所として自宅の一部を提供したことで、生演奏を身近に触れることができたという。

「通りを歩けば、どこかでバンドがライヴを行っているのを午後一杯に渡って覗く事が出来た。そして僕はそればかりしていたね。70年代の初めだけど、僕の兄は友人とバンドを組んでいて、家の地下室で練習をしていたものだ。彼らは僕にエレキギターをくれ、幾つかのコードを教えてくれた。」

これが切っ掛けでRonnieは音楽に興味を持ち始め、ブルースからシンガーソングライターであるBob DylanやBruce Springsteen、John Prineに影響を受ける。

中学生の頃から自分で曲を書き始め、高校を卒業するまでにはクラブでシンガーとして歌うようになっていた。東海岸の諸州のクラブ等で歌う程度のステータスは得ていた模様だ。

その後テキサスのカントリーロックバンドであるFreewheelinの前座として、米国中部縦断のツアー生活を1年半も続けたことがあるそうだ。

それからは、米国東海岸やニューヨークといった様々な場所で演奏を続けていた。

「うん、僕は汚いクラブや狭いホールでこれからも演奏を続けることを考えると、やはりもう1段上のレヴェルに上がりたいと思うようになった。僕は沢山のデモ音源を持っていたので、このアルバムに収録されている曲の幾つかを含んだテープを吹き込み手当たり次第に配って歩いた。

そのうち、レコードのプロデューサーであるSkip Drinkwaterを始めとして幾人かのミュージシャンに友人を介して僕の音楽が紹介されるようになった。そこにHootersのEric BazilianとRob Hymanも含まれていたと云う訳。

彼らが僕の曲をどうするかということにアイディアとヴィジョンを与えて、助けてくれた。その結果が「Rudy’s Thread」になったんだ。」

こうして、Ronnieの処女作はHootersもレコーディングに使用しているフィラデルフィアのThe Studioで収録され、インディ発売された。この時は前述のように8曲入りのCDだった。

が、翌年の1998年に独逸のレーベルであるLine Musicと契約し、3曲を加算して欧州でリリースされるに至る。Hooters人気が世界で一番高い独逸で契約を得られたことは、やはりHootersメンバーの参加による福音だろうか。

◆近年のRonnieは色々後退気味・・・・

この後、2000年にRonnieは同じく独逸から2作目「Dig A Little Deeper」を発売。

が、このアルバムにはHooters関連のミュージシャンの協力は無し。内容も1作目を越えるものではなかった。

そして、現在はかなり額が後退してしまったRonnieを写真で見ることができる。このアルバムの写真では若干毛髪が後退気味なのは見て取れるが、ここまで見事に下がってしまっているのには驚きだ。

2000年以降、音楽活動も殆ど聞こえてこないし、頭髪も下がり気味。

少なくとも、買った動機はどうあれ、この「Rudy’s Thread」では光るものを見出せたシンガーなので、これからもう一旗上げてくれる事を期待したい。 (2003.5.10.)

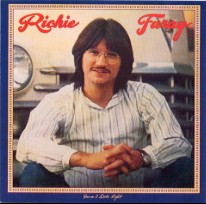

Dance A Little Light / Richie Furay (1978)

Dance A Little Light / Richie Furay (1978)

Roots ★

Pop ★★★★☆

Rock ★★★

West Coast ★★★★☆ You Can Listen From Here

◆This Is The West Coast Music

ほぼ、10数年ぶりに本作「Dance A Little Light」を聴いた時、思わず臭いすら伴って脳内に浮かんだのは、数年の西海岸での生活ではなく、何故か本邦で云うAORや西海岸ロックを漁っていた大学生時代の空気だった。

“懐かしのカリフォルニアサウンド”とキャッチコピーとしてもかなり陳腐化して、今更使うのも恥ずかしい表現だが、リアルタイムで聴いていなくても、何故か10代のころを懐かしく懐古させる要素が、所謂ウエスト・コースト・サウンドには存在すると思うのだ。

CDをドライヴに落とし込むと即座に流れてくる#1『It’s Your Life』。

オープニングリフの微妙にカントリーロックの調味料が振り掛けられつつも、とことん爽やかにクルージングするギターの音色。

サックスを始めとするホーンセクションが、そのギターと融合して、独特のフュージョン感覚を醸し出す。

そして、ゲスト参加したTimothy B.Schmitを筆頭にしたハイトーンのハーモニー・ヴォーカル。

そのヴォーカルワークの中心を瑞々しいRichie Furayの優しい声が通っていく。

空気の乾いたカリフォルニアのビーチの何処かで流れているのが一番似つかわしいサウンドが飽和して零れ落ちてくる曲。

どの角度から見ても、「これぞ、西海岸ロック音楽」としか表現できないスタートを切るアルバム。

Richie Furayのソロ2作目は、Poco、Buffalo Springfield、そしてSouther-Hillman-Furay Band、加えてソロ1作目の「I’ve Got A Reason」よりも更に西海岸ミュージックらしくなっている。

冒頭から70年代のメジャーなカリフォルニア・ミュージックの雰囲気を遠慮なく振り撒いている。

その風味は#2『Your Friends』に曲を移しても全く変化しない。

#2はカントリーロック的な雰囲気は殆どしない。というかルーツ的な土壌に拠って構築されたポップソングではなく、ビーチソングと云うのが適切な、Adult Contemporaryの一種だろう。

しかし、日本でAORとかフュージョンロックと表現されるジャンルに填め込まれるだろう#2にしても、この清涼感とさやさやと流れるライトな空気は、アーバンミュージックとかシティ・ポップとかいった範疇よりも西海岸音楽という言葉が最も相応しいだろう。

それに、堪らなく郷愁を刺激するこの感慨を伴った空気は、単なるアーバンポップスでは感じられないものだから。

◆では、ウエスト・コースト・ミュージックって何だろうか?

極主観的な言い方をすれば、「我が青春の音楽。」(恥)。

そもそもBilly JoelやElton Johnと共に、EaglesやDoobie Brothersを筆頭にするカリフォルニア・ミュージックは筆者の原点であり、年齢に関係なく自分の中でムーヴメントが定期的に訪れる代物だ。

特に、ある程度の購入が可能になった20歳以降に最も買い漁った時期が、日本の生活では唯一のモラトリアムである大学生活と重なっているので、その感慨は更に極個人的に帰着するのは当然とも云える。

と、横道に逸れてしまったので、筆者として出来るだけマテリアリティックに「西海岸音楽」を捉えてみると、こうだ。

1.カントリーロック(Country Rock)

2.アルバム・オリエンテッド・ロック(AOR)=Album Rockとしても良い

3.アダルト・ロック(Adult Contemporary Rock)

この3つの音楽的要素が不明瞭な境界線をもって、複雑怪奇に絡まった上で、最終的に爽やかで涼しい夕暮れの浜辺のようなサウンドに執着したものを、筆者は西海岸ロックと呼んでいる。異論は多いだろうが。

よって、カントリーロックやアクースティック色が強い初期Pocoのような作品も西海岸ロックだし、後期Eaglesのようにロックとアダルトサウンドの傾向が非常に強いアルバムも西海岸サウンドだと思っている。

そして、Steely DanやMichael McDonald主導のジャズロックやR&Bをベースにしたフュージョンサウンドながら、何処かしらクールなカリフォルニアの風を感じられるサウンドも、筆者としては西海岸音楽である。

特別にカントリーロックやルーツロック“だけ”である必要はないと思っている。

あくまでもこれは筆者の極主観的な分類なので、各人、リアルタイムや後追いに関係なく、米国西海岸の音楽にのめり込んだ経験のある人なら、個々の解釈があると思っている。

極端な話、人によってはL.A.やサンフランシスコ、そしてサンディエゴのバンドの音楽なら全て西海岸サウンドとすることもある、とも考えている。

◆では、Richie Furayのソロワークはどういった西海岸サウンドか?

元々、Richie Furayというアーティストに付いて回るイメージは、カントリーロック畑のシンガーというものだ。

Richieがリーダーだった初期のPocoは、西海岸ロックの代表格であるけれど、特にカントリーロックのエレメントが色濃く出ているバンドだった。

これが、ソロ活動の前に起動させていた短期プロジェクトである、Souther-Hillman-Furay Bandになると、カントリーロックと同時にアダルト・コンテンポラリー・ロックのソフトなサウンドがかなり面積を増してくる。

元々、カントリーロックにL.A.のシーンで普遍的な清涼なポップセンスを持ち込んだのがPocoであったとは思うけど、Pocoの土台を形成したのは、Richie FurayとJim Messinaだったことを考えると、Richieはカントリーロック寄りのアーティストというよりも、カントリーとポップスの折衷的な道を模索する人なのだろう。

Buffalo Springfieldでは、特にRichieのポップ感覚が、Neil YoungやStephen Stillsの個性の凌ぎ合いを緩和するかの如く、地味ながら発露していることも分かる事だし。

しかし、ソロ活動を始めると、Richieの音楽からカントリーらしさは急速に減衰していくのである。

1stアルバム−Richie Furay Band名義で発売されたソロデビューのレコードには、コテコテなカントリーロックが何曲か見られるが、この2枚目ではカントリー・カントリーした曲はほぼ皆無。カントリーロック風に味付けをしたナンバーはそれなりにみられるけど。

例えば、唯一試聴可能な(上のリンクをクリック)#6『Dance A Little Light』。

一番ヒット性が高く、アップビート、そして豪快にして大作なロックンロールトラックだ。導入部のギターの土臭さ等を耳にすると、それなりに西海岸的なL.A.ポップとカントリーのフュージョンという西海岸カントリーさを感じることができる。

とはいえ、ベタベタなカントリー・ソングではない。ホーンセクションがシャープに滑るアダルト・ロックの素養が濃いチューンとなっている。

#8『Bittersweet Love』も幽かにアーシーな西海岸カントリーを含んでいるが、それ以上にアダルトロック色が強いシンセサイザーやストリングスが目立つ悠然としたバラードになっている。しかし、このコーラスの透明感はやはりウエストコーストだ。

元同僚のRusty Youngがドブロ、ペダルスティール、スライドギターとったルーツギターで全面参加した、ラストナンバーの#10『Stand Your Guard』にしても、これだけ土臭い弦楽器を加えているにも拘らず、カントリーロックのアスペクト比は少ない。ストリングスやピアノの大仰なアレンジ、そしてこれまた大作仕立ての変調を繰り返すダイナミズムにカントリー的な部分は食われてしまっている。

とはいえ、このプログレッシヴ・ロックともいえる頻繁なペースダウンとアップを繰り返す#10が悪い曲というと全くそんな事は無い。

ウエストコーストらしいコーラスワークは健在だし、何よりもスケールの大きいロックオーケストラ風の仕掛けがとても痛快だ。8分を超えるのに全く中弛みしない展開は素晴らしい。

◆寧ろ、AORやアダルトコンテンポラリーなアルバム

「Dance A Little Light」では、懐かしのAOR、コードの起伏が少なく、しっとりとした西海岸の夜の情景を映し出すようなナンバーが、西海岸カントリーサウンドを完全に抑え込んでしまっている。

これが、筆者が最初に聴いたRichieのソロ作「I Still Have A Dream」なると更にポップス化に拍車が掛かり、完全無欠な70年型AORとなってしまっている。

カントリーナンバーが幾つかトラックインされていた1stアルバムを勘案すると、丁度AORとアダルト・ロック化に進んでいったRichieの1970年代後半の活動の中庸期に位置するアルバムと見ることが出来る。

当節流行だった、Eaglesに代表されるMORサウンドがふんだんに盛り込まれている。

ピアノとストリングスをメインに置いた、#3『Ooh Dreamer』ではJim Messinaのギターソロが注目に値するが、メロディそのものはモロにEaglesの『Wasted Time』や当節流行したAORバラードを意識した西海岸ポップバラードだ。

Bozz Scaggsのバラードに通じる時代性も存在する。

Furayのハイトーン・ヴォーカルがソフトな曲調ととても相性が良い#7『This Magic Moment』も青空バラードという単語がシックリとくるストリングスバラード。

Beach BoysやCarpentersといったクラッシック・ポップを爽やかにアレンジした#4『Yesterday’s Gone』ではメロウなサックスやホーンセクションがR&Bポップス風のソロを決めてくれる、もはやカントリーロックとは次元が違う曲になっている。

#5『Someone Who Cares』も日本でいうAORそのもののナンバーだ。Paul Davisの「Singer Of Songs」やAndrew Goldの「All This & Heaven Too」で当節全開だったL.A.ポップの透明感を見れる。シンセサイザーが時代性を雄弁に物語っている。

#9『You Better Believe It』はライトファンクなホーンロック。Felix Caveliereや後期Doobie Brothersが好んで取り上げそうなL.A.アーバンポップスだ。

以上のように、非常にアルバムロック、ソフトロックの傾向が増しているアルバムだ。過渡期と最初に書いたが、既にアダルト・ポップロックの変革期に半分以上染まってしまった時期の作品と考えた方が適当かもしれない。

◆世界初CD化!!(多分) 25年ぶりの快挙?

と書くと、これは日本の得意の「初CD化」による再発シリーズの某名盤企画を即座に思い浮かべる人が多いのではないだろうか。

世界的に見ても、日本の音楽市場は60年代から80年代モノの廃盤或いはアナログ盤オンリーだった音源のCD化や再発が非常に多い。殊に70年代後半からの本邦と欧州では非常にポピュラーな造語であるAOR音楽、そしてハードロック・ヘヴィメタルのレア物復刻にかけては並ぶ国が殆ど無い。

独逸や北欧、そして阿蘭陀も、英米では廃盤または極短期間のみの発売に終った音源の宝庫であるけれど、国土の広さと人口規模の問題により、再発・初CD化に関しては遥かに日本の後塵を拝している。

尤も、筆者の欲しいルーツロックやアメリカントラッドロック系の音源に関しては、涎が出るくらい欧州の方が良心的な再発売をしているのだが。

同様に1990年代以降のグランジ/オルタナティヴ(英国ではブリット・ポップか)に染まれなかった趣味を持つ地域が東と西に偏在する状況となる訳だが、再発やレア物のラインナップを眺めるまでも無く、如何に本邦においてルーツロックやカントリーロックが冷や飯食い扱いされているか良く理解できるというものだ。

さて、愚痴はこの位にしておこう。

今回、筆を執るに至ったRichie Furayのソロ2作目は

1970年代モノ

著名バンド出身のミュージシャンソロ作

CD化がされていない。

こういった要素を並べるだけで、日本のレーベルが喜んで飛びつきそうなネタだと思わざるを得ない。

で、当然、1978年の発売から2003年に至るまでデジタル音源化されていなかった「Dance A Little Light」を発売したのは日本である、と云いたいのだが、事実は意外にも異なる。

欧州でも、日本でもなく、このアルバムは何と本国米国で世界に先駆けてCD化されたのだ。

これは非常に珍しい事態といえる。通常、米国のレーベル全般がこういった過去のアルバムに関しての再発にはあまり熱心ではないからだ。

発売当時のレーベルはAsylum。あのEaglesを発売していたエレクトラ傘下のメジャーレーベルである。

しかし、初CD化はメジャーレーベルではなく、米国の再発専門レーベルWounded Bird Recordsによって行われている。

参考までに、ホームページはこちら。ハードロックからサザンロック、そして懐かしの西海岸AORサウンドやカントリーロックの廃盤・アナログ盤オンリーの再発だけを行っているライノ以外には米国としては珍しいレーベルだ。

J.D.SoutherやTimothy B.Schmitといった日本では既にCD化された音源を改めて米国でプレス、ということも実行しているが、Richie Furayに関しては、日本を差し置いて世界初のCD化である。

この「Dance A Little Light」と共に、The Richie Furay Band名義でリリースされた1st作「I’ve Got A Reason」そして3rdアルバムの「I Still Have A Dream」と、1970年代のRichieのソロ作全てが同時に再発されているので、この機会にPoco関連のコレクターは揃えてみてはどうだろう。

ともあれ、1978年から数えて4半世紀ぶりに、Richie Furayのソロ作がCD化されたのだ。まずは目出度い事と云わなくてはなるまい。

◆80年代以降のRichieの音楽活動

Richieはこの後、1982年に宗教レーベルから「Season Of Changes」というAOR色の強いアルバムをリリース後、牧師として宗教活動に専念していく。

1989年前後のPocoの再結成に加わったりして完全に音楽業界から離れてしまった訳ではないが、他のPocoメンバーと比べると1980年代の活動は鈍い。

1990年代では、嘗て西海岸のシーンをリードしたシンガーは活動の停滞を市場的にしても年齢的にも衰退を余儀なくされた人が多い。よってRichieが僅か1枚だけアクースティックでカントリーロックのテイストを復活させたクリスチャンロック作品を1枚だけしか発表しなかったことについては、殊更活動が鈍ったようには見えない。

実際には地道に活動していたPocoのRustyやPaulと比べると、逼塞していた感は拭えないが。

が、最近起動を再開したPocoのステージに飛び入りしたりして、未だ完全に身を引いてしまったのではないし、George Granthamが日記で次はFurayもPocoに加わって欲しいという意向を書いているので、これからはどうなるかが注目でもあるだろう。

ヴォーカルとしてはRustyよりもハイトーンで甘い、しかも上手いシンガーだ。

筆者としてはRusty Youngの次に好きなPocoのヴォーカリストだから、是非、牧師として教会で説教を垂れるよりも、ロックヴォーカリストとして復活して欲しいと願っている。 (2003.6.8.)

Mystery Road / Drivin’ n’ Cryin’ (1989)

Mystery Road / Drivin’ n’ Cryin’ (1989)

Root ★★★☆

Pop ★★★☆

Rock ★★★★☆

Southern ★★★ You Can Listen From Here

◆売れ線南部ロックバンドへの可能性を示したアルバム

Drivin’n’Cryin’は1985年にその母体がジョージア州アトランタで結成されて以来、1995年の「Wrapped In Sky」までメジャーレーベルからアルバムを出し続けている。(デビューアルバムは当初はインディレーベルとの契約)

が、最終的にナショナル・ワイドな成功を収めるたことは現在までに一度もない。結局、トップ40ヒットはアルバムもシングルも皆無。

当然、商業的な成功=バンドの実力という短絡な事を述べるつもりはないが、よくもまあ契約を10年近くメジャーで継続できたなとは感心する程でもある。

セールスの結果を引き合いに出す訳ではないけれど、筆者としては、このDrivin’n’Cryin’というバンドをそれ程高くは評価していない。

その評価を端的に表現するなら

肯定的に → 商業主義に染まらない硬派なサザンロックバンド

否定的に → ポップな曲が少ないスノビッシュな退屈ダーク系バンド

という感じだ。

非常に濃厚で深いサザンロックを追求する態度は、Lynard SkynardやBlack Oak Arkansas、そしてThe Allman Brothers Bandといった南部シーンの重鎮に通じる点がある。だから、そっち系のハードでしつこいサザンハード音楽が好きなリスナーには非常に評価が高いと考えているし、実際にかなりマニアックなファンに受けが良い模様である。

しかし、Drivin’n’Cryin’(以下、DNC)がデビューした1980年代後半は、南部シーンからブレイクするバンドが相次いでいた。短命に終わったGeorgia Satellitesを初めとして、R.E.M.、Black Crowesといったサザンロックの系譜に繋がるバンドが大なり小なりヒットを記録し、ビッグネームとなっている。これらの潮流を鑑みれば、DNCもシングルヒットは幾つか記録しても良かった筈である。

だが結局は全く脚光を浴びることない、マニア向けのバンドに終始してしまっているのが現在までの流れである。そのことが良いか悪いかの個人的意見は置いておくとして、この場では判断はしない。けれども、この3作目の「Mystery Road」を聴いていると、これ以降の行く道さえ少し違っていれば相当違ったバンドとして認識されたのではないかと思ったりするのだ。

つまり本作の方向性で道を歩んでいったら、という仮定の話になるのだが。

この3rdアルバムは、1stアルバムから生来の持ち味としていたディープで排他的性格の強い濃厚南部サウンド以外のものが感じられた、初めての作品だった。こう思っている。

「Mystery Road」はひたすら、ダークに、ディープに、スワンピーに、そしてダートにと突っ走らずに、ドライヴ感覚の存在する広汎なラジオ局フレンドリーなサザンロックトラックスを含むアルバムという解釈でもある。

それでは、この3枚目以前のDNCはどのようなアルバムをリリースしていたのだろうか。

◆初期作2枚、ファンの評価は非常に高いが・・・・

DNCは、1986年に「Scarred But Smater」、翌年の1987年には即、「Whisper Tames The Lion」をリリースしている。この初期作2枚のみ、現在は廃盤で入手が困難になっている。

ちなみに筆者は、聴き初めはアナログ盤。後年、海外で数千円のプレミア取引がされているのを尻目に、某輸入レコード店のワゴンセールで2枚とも500円で手に入れている。所詮、本邦でのDrivin’n’Cryin’の認知度はこの程度という事が分かるというものだ。

さて、評論家筋やファンの間では、この2枚の評価が非常に高い。

確かに、ダークでダート、ハードなロックの要素を持ちつつ、ブルーグラスやヒルベリーといった米国中部のルーツ音楽まで網羅した、男臭いアルバムだとは思う。

シングルチャート向けの曲が好かない、濃い南部サウンドを追いかけているリスナーにとってはかなり欲求対象として的確なレンジに位置するアルバムだとは思う。

本来のDNCはこの2枚のようなハードサウンドとグラスルーツのダートさの狭間にある、と主張する人達にとっては、まさにその主張を表明しているアルバムだと思う。

実際に、この2枚では南部カントリーの野暮ったい面と、サザンサウンドのハードさを強調する色合いが濃い。

だがしかし、筆者にとっては単に不必要にハードで、カントリーのトレディショナルな暗部を強調し過ぎな、アンキャッチー系のアルバムでしかない。

ハードであるけれども、ロックンロールとしてのドライヴ感に欠ける、重苦しいナンバーの数々。

全く耳に残らない悲壮感と暗鬱さが漂う“悲しい南部系”のメロディ。

アンダーグラウンド系のダークなカントリー・フィーリング。

と、どれを取っても筆者の好みからは絶妙に外れている。

率直な感想として、これではメジャーでは売れないわ、と思う。実際に売れなかったけど。寧ろ、2ndアルバムがトップ200チャート入りを瞬時だが果たしているのが、南部ロックのブームではないけれど、Molly Hatchetがトップ100シングルを出したのと同じように、突然変異的だったとさえ思ったりしている。

このセールスとサウンドでメジャー契約を続行可能だったは、良くも悪くも1980年代ならでわの事だったとも考えている。現在の21世紀では、このサウンド方向では絶対にメジャーではプレスして貰えないだろう。

逆にこういう手合いの南部ダーク&ヘヴィサウンドをインディシーンで発表する機会自体は増えている。後10年遅くデビューしていたら、メジャー系アーティストではなく、コアなインディ南部バンドという評価で進行しているロックバンドに違いない。

要するに、インディのアングラな面を強調したマニアック南部ロックの域を出ていない凡作だと捉えている。

少なくとも、ポップさを第一に考慮する、筆者のようなリスナーには受け入れ難いアルバム。これが初期2枚の筆者としての評価だ。

まあ、商業系のアルバムやポップ系を毛嫌いするハードロック系のヲタクには受けそうだ。

◆サザン・トラッドやブルーグラスサウンドからの脱却スタート

3枚目「Mystery Road」の特徴として、前2枚で顕著だったブルーグラスやヒルベリー音楽の物悲しい南部テイストが薄くなったことにある。

オープニングから、フィドルが哀愁を帯びたワルツを流す、#1『Ain’t It Strange』ではいきなりブルーグラス風のミディアムトラックが飛び出す。けれども、単なるダートな南部トラッドに終始せず、それなりにポップさを加えているので聴き難いことはないし、ロックギターの間歇的なピッキングも良いアクセントとなっている。

しかし、全編こういった中南部トラディショナルなサウンドで固められたら、やはり駄目だったとは思うが。

例えば、完全なブルーグラスワルツな#7『Peacemaker』はハードドライヴなルーツロックナンバーに挟まれる形で収録されているので、それなりに息抜きトラックとしての面が存在するが、反面、前後のロックチューンからは浮き気味ともなっている。

この#7タイプのナンバーが浮き上がって見えるということが、DNCの脱ブルーグラスを示していると思うのだ。

更に、南部カントリーテイストを取り入れつつも、トラッドに特化せずに、カントリー風のロッカバラードとして雄大な雰囲気を持たせている#10『Straight To Hell』では、より普遍的なルーツロックサウンドを模索している姿勢がはっきりと見て取れる。

女性フォークシンガーのMichelle Maloneをゲストヴォーカルに迎え、暖かみのあるカントリー風リズムがキャッチーにうねるスローナンバーは、以前のDNCでは見られなかった手法である。

ドブロやバンジョーを殊更押し立てずに、スライドギターやエレキギターの隠し味として使っているところにも、トラッドナンバーとダークヘヴィトラックの混在というスタイルから変わろうとしてるサインを発見出来るだろう。

また、フォークロックとトラッド風味を混ぜ合わせた、ソングライターにしてヴォーカリストのKevn Kinneyが後年発表するアクースティックなソロ作の原型を思わせる#4『With The People』。

このアルバムリリース年の翌年にあたる1990年にKevnは処女ソロアルバム「MacDougal Blues」をバンドと同レーベルのIsland Recordsから発表するが、ソロ作で表明したアクースティックかつカントリータッチの作風を#4に魁として見ることが可能だ。

フィドルとバンジョー、そしてアクースティック12弦ギターがドラムレスなスローパターンをトレースするのんびりとしたソングだけれども、この暗さから開放されたトラッドフィーリングは、聴いていて鬱が入らないので、歓迎したい。

以上のように、ブルーグラス風味のあるナンバーは直裁的なものが2曲だけ。後はトラッドロックやカントリーの味わいを加味してポップソングに仕上げている。

このアプローチに拍車が掛かったのが、次作である4枚目の「Fly Me Courageous」で、見事に本格派サザン・ポップロックのバンドとしてその才能を開花させている。

率直な話、アルバムの完成度・バランスは4thアルバム「Fly Me Courageous」には遠く及ばないと思う。(参考までだが、この4th作がDCN最大のヒットアルバム・・・とはいえ何ぼのレヴェルだが・・・。)

しかし、マニアックなサザンロックとブルーグラスのダートバンドからスタートしたアトランタのトリオバンドが、一皮剥けて“聴いていて楽しい”ロックバンドへと飛翔を始めた。この過程がはっきりと窺えるアルバムだ。

特徴はダークで暗色系のアーシーさで統一されていたメロディが、明るくなり、ハードながらポップなツボを押さえた方向へ頭を向け始めているところだ。

◆ガッツリ、サザン・ロック

先に述べた4曲以外は、基本的にガッツリと叩きつけてくるサザンロック・ナンバーとなっている。

ハードなだけのナンバーや、所謂サザン・メタルまで突入してしまう程のやり過ぎなナンバーは、ほぼ無し。

何と云っても、#1で肩透かしを喰らわして置き、その後ガツンとぶちかましが入る#2『Toy Never Play With』。

キャッチーでハードな南部ロックンロールの典型。Georgia SatellitesやBlack Crowesのデビュー当時“だけ”に共通する牽引力のあるスピーディなサザンナンバーだ。

初めて、DNCが放った心が沸き立つような熱いロックナンバーでもある。

間髪を入れず追従するのが、#3『Honeysuckle Blue』。これまたヘヴィだけれど、パンチの効いたサザン・ブギー。粘っこいギターが縦横に駆け巡るけれど、重苦しさや鬱陶しさよりも、ハードドライヴに代表されるロックの野蛮さがパワー満タンだ。こういったタイプの曲は単なるハードメタルだけのアンチ・ポップソングに一歩間違えると陥ってしまうが、このくらい安定感のあるリズムをベースにしていれば、カチカチなハード南部の角が痛いナンバーにはならない。

この2曲の正統派またはラジオフレンドリーな本格派ロックコンボでDNCのロックンロールへの追求心が明確になるだろう。これをポップになってしまった堕落と笑うリスナーは笑えば良い。ロックンロールへの魅力を感じるのは通り一遍の嗜好では括れないから。が、故意にコマーシャル化を避け、アーティスティックと孤高を気取るのは、筆者は全然好きではないし、認めていない。

その点では、デビューから2枚目までのDCNは、メジャーレーベルの名を借りたアングラバンドの性格が重きを置いていたと見なしている。

その方針が、この3枚目で良い意味でのメジャー感覚を身につけてきたと考えられる。極端にポップ化して商業主義に特化しているのではなく、ロックンロールという大衆娯楽音楽の有するコマーシャル性を自然な形で取り入れて、タフなサザン系ハードルーツと上手く縁結びしていると捉えると適切だろう。

#6『House For Sale』のハードさとトラッドを交互に織り交ぜたような、アーシーでザックリしたロックチューンはバンドの熟成を表わす好例だ。

また、DCNのタフでハードな面が際立っているのが、#5『Wild Dog Moon』、#8『You Don’t Know Me』、それから#9『Malfunction Junction』。

サザン系のメタルサウンドに近い、ヘヴィで泥臭いノリのハードナンバーだが、それなりにメロディは立っているために、聴き苦しい事はない。寧ろサザンロックの荒さの醍醐味が楽しめる。

#5のソロパートにおけるスライドギターとドブロのユニゾンは圧巻だ。Lynard Skynardに迫る迫力がある。

#8と#9はサザン・パンクの乱雑さを目一杯振り撒くナンバー。こちらは同時代にブレイクし始めた、Guns N’Rosesの剛直さを思わせる。完全なハードロックナンバーだが、この程度の分量ならハードエッジの分量がロックンロールの器から飽和することなく、楽しめる。

◆「ミステリーの道路」以降

1989年の快作「Mystery Road」に続き、2年後の1991年には更にブルーグラスやヒルベリーといった中南部トラッドの陰りを排除したロックアルバム「Fly Me Courageous」を発表。間違いなくDCNの作中では最高峰の完成度を誇るアルバムとなっている。この名作サザンロック作をバネにして、一層のジャンプアップを・・・・と言いたいところなのだが。

しかし、評価を曲線で描いてみると典型的な山型ラインを形成するバンドがDNCなのだ。

1993年の「Smoke」はロックに特化する限界線をあっさりと叩き壊し、五月蝿いだけのヘヴィ・メタルに成り下がってしまったのだ。

ロックンロールとしての垣根を越えてサザン・メタルに行き着いてしまった体たらくである。極端に走り過ぎるとオールまたはナッシングになる典型でもある。

が、折からのヘヴィロックブームにそこそこ歓迎されたらしく、セールスとしては「Mystery Road」を凌駕する好成績(全米トップ100入り。シングルも個別チャートで数曲ナショナルヒット。)を残すことになる。

筆者的には聴けるトラックは僅か1曲『Turn It Up Or Turn It Off』しかないのだが。

そして、次のアルバムはまたしても正反対の極端に寄ってしまう。次の「Wrapped In The Sky」ではKevnのソロ色を全面的に持ち込んだカントリーとフォークロックまでロックをトーンダウンした作風に変化するのだ。

悪くは無いが、Kevnのソロをそのまんま持ち込まれてもDNCとしては大人し過ぎる感が強い。

これまたマニアックな方向へと傾き易い、DNCの悪癖の賜物だろう。

そして、漸くそれなりのサザンロックやサザンパンクのロック作に戻った1997年の「Drivin’n’Cryin’」の発表時には、流石に長年のセールス不信が祟ったためか、インディ落ちしてしまうのだ。

この後はライヴ盤とベスト盤をそれぞれ1枚ずつ発表しただけで、活動は停滞気味になってしまっている。

バンドリーダーのKevn Kinneyは順当に活動を継続し、2000年からソロ作2枚をリリース。本業のバンドは開店休業状態にある。

以上がこれまでのDrivin’n’Cryin’の足跡である。

折角、本作「Mystery Road」と次作「Fly Me Courageous」で本格的なメイン街道を走り始めたと思いきや、再びデビュー時のバランスシートが一極に傾いた方向性に戻ってしまったのはとても勿体無い。

これからDNCが活動を再開するか何とも云えないけれど、2002年のKevnのアルバム「Broken Parts And Auto Parts」にDNCのメンバーが殆ど参加している事実を考慮すると、バンド活動は当面なさそうだ。

可能なら、 もう一度胸がスカッとするドライヴの友、南部ロックのワイルドさを程よく配したアルバムが欲しいところだが。 (2003.6.12.)

Roll With It / Steve Winwood (1988)

Roll With It / Steve Winwood (1988)