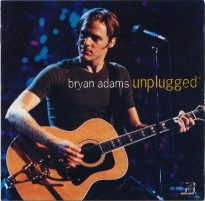

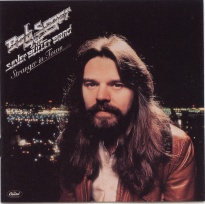

Stranger In Town

Stranger In Town

/ Bob Seger & The Sliver Bullet Band (1978)

Roots ★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★★

Heartland Rock ★★★☆ Official Site

◆後追いヒットも含めると合計5曲のメジャー・ヒット

#1『Hollywood Night』

#2『Still The Game』

#3『Old Time Rock And Roll』

#7『We’ve Got Tonight』

そして、後年のライヴ盤「Nine Tonight」からは#5『Feel Like A Number』のライヴテイクが、トップ40は逃したもののスマッシュ・ヒットを記録。都合5曲のヒットがこのアルバムから生まれた事になる。

都合4曲が「Stranger In Town」からシングルカットされ、その全てがトップ40入りをしている。

これは、相当に広く受け入れられたアルバムではないと中々達成できない記録だと思う。

現在でこそ、筆者はメジャーヒットと聞いただけで鼻糞をほじって、ケッと鼻を鳴らした後から聞く耳を持つようになっているが、チャートがマトモに機能していた1970年代となると、話は別である。

しかも時代は1970年代後半。1枚のヒットアルバムで2曲のシングルが普通だったディケイド前半よりはシングルカットが多い傾向になっていたとはいえ、4枚という数はそうそう達成できるものでもないし、アルバムがヒットすると1枚のアルバムから5枚も6枚もシングルが切られた1980年代中盤以降とは時代が違う。

トップ10に食い込んだアルバムでも2枚、多くても3枚のシングルカットが普通盛り。余程メガヒットを記録しない限り、4枚のシングルなど発売しない時分である。

参考までに、同時代のポップロック名盤(筆者の偏見大)と比較してみよう。全米第1位の座を30週以上もキープしたFleetwood Macの空前のヒット作「Rumours」(1977年)が4曲のトップ10ヒット。

Eaglesの「Hotel California」(1976年)で3曲のトップ40。

The Doobie Brothersの「Minute By Minute」(1978年)で3曲のトップ40。

Bostonの「Don't Look Back」で3曲のトップ40。(カットは3曲)

Foreignerの「Double Vision」(1978年)で3曲のヒット。

Billy Joelの「The Stranger」(1978年)で4曲のトップ30。

Rolling Stonesの「Some Girls」(1978年)で3曲。

Rod Stewartの「Foot Loose And Fancy Free」(1978年)で3曲。

Steely Danの「Aja」(1977年)で3曲。

まあ、挙げていくとキリがないので、この辺で打ち止めにしておく。こう見ると、殆どのアルバムは日本でも所謂ロック名盤とみなされており、頻繁にリイシューが行われている。

しかし、洋楽知れどもBob Segerを、Bruce SpringsteenやJohn Cougar Mellencampを愛聴していても、彼を知らない日本のリスナーは多い。

「Born To Run」や「American Fool」を知っていても、「Against The Wind」や「Stranger In Town」を聴いた事もない洋楽好きも又然り。

その扱いに同調するように、再発王国たる日の丸国家ですらBob Segerのリマスターやリイシューは全然行われていない。これでは「ちょっとアメロクが好き。」というレヴェルのリスナーに彼の名前の浸透しよう筈もあるまい。

が、上に列挙した幅広いアメリカンロックの名盤に比肩するマスター・ピースをBob Segerは何枚も創造しているのである。

その筆頭に上るのが6週間全米トップに居座り、500万枚売った「Against The Wind」であり、同じくトップの座は逃したものの500万枚をトップ100にランクしている間に売った本作「Stranger In Town」である。

この2枚はロックンロールのマイルストーンの名に恥じない出来であり、アメリカの特にHeartland Rock−AORとルーツサウンドの両方の特質を備えたサウンド−の歴史を語る上では外せない名作だ。

さて、本邦では呆れ返るほどに知名度の低いこのアルバムについて語ってみるとしよう。

◆基本的にアルバム・アーティストのタイプだが、ヒットシングルも書ける万能型

近年、殊に1990年代半ば以降、ロックバンドはシングルを発売しない事がステータスと言う風潮が拡がってきている。1998年からラジオシングルでもポップチャートへランクイン出来るように集計方法が改善されてから少しは状況が変わったのだが、それでもロックバンドのシングルヒットは極端に減少した。

とはいえ、若手のオルタナティヴバンドがアルバムトラックを1枚に集約する才能に長けていると言えば、全く持って貧弱な顔ぶれ揃いである。アルバムとして聴いても全く面白みは無し。更にシングルにもならないような、無用の曲が詰まった南京袋のようなアルバムばかりである。

全体、現在メジャーで人気を得ているロックバンドの連中は何を聴いて育ってきたのだろう。激しく疑問だ。

というのも、Bob Segerのようなアルバム単位で聴けるレコードを作成する才能に溢れていて、しかもシングルカットしてもヒットを記録できるメロディを持った曲を創造出来る、偉大な先輩が存在しているのにだ。

ともあれ、Bob Segerの本来のスタイルはシングルトラック傾向の強いものではなく、アルバムでロック作品を構築するタイプである。

これが、Segerに華が今ひとつ欠如している原因のひとつになっているかもしれない。しかし、しっかりと各トラックを聴いてみると、どの曲にも良質なヒット性が存在するのが分かる。

通常、アルバムで聴くタイプのミュージシャンの曲と言うのは、全体を通して聴くなら素晴らしいが、1曲ずつを抜き出してリスニングするとやや弱いナンバーが多いという場合が多目である。

が、本物のロック名盤というのは、アルバムで聴けて尚且つヒットシングルにもなれるポテンシャルを持ったナンバーが並んでいる。以上の条件を満足させるナンバーが過半数を多く超えて含まれていなければ成り立たないものだ。

で、Bob Segerという人は常にその両方を兼ね備えた曲を書けるミュージシャンである。

正直な話、活動初期のBob Seger Systemや低迷時代の70年代前半の作品は、傑作と銘打てる程光る部分を有したアルバムは無いに等しく、ロック名盤とは程遠い位置に存在すると考えている。

本格的に認知され始めた「Night Moves」(1976年)に至って、漸くアルバムアーティストの本領を十分に発揮できるようになったが、同時にシングル曲でも素晴らしい部分を期待できるとなると、まだまだ凹凸があり安定はしていない。『Night Moves』や『Mainstreet』といった名曲を生んではいるが、その他の曲との落差が思いの他大きかったりする。

そんな訳で、かなり評価の高い「Night Moves」は、筆者的にはまだまだのアルバムの位置に留まっている。良質なポップセンスとデトロイト・サウンドが融合したHeartland Rockとしての完全形はこの「Stranger In Town」から始まったのだ。

そのアルバムトラックだが、ヒットした4曲を除いて5曲。その内、#5『Feel Like A Number』は冒頭で触れたように後年シングル化されているので、ヒット性に関しては言わずもがなだ。

エレクトリック・ピアノの軽快な転がりと、適度に重さのあるギターが絶妙な粗さを創り上げている。メロディ的にはヒットしたロックチューンの#1や#3にも劣らないが、それらと比較するとややラフに過ぎている感じもするので、このアルバムからはシングルの選に漏れたのだろう。

インタープレー部分でのピアノとエレキピアノのユニゾンが鍵盤好きには堪らなく痛快だ。

このピアノは、The Silver Bullet BabdのRobyn Robbinsでもなく、敏腕雇われミュージシャンの集団であるMusle Shoals Rhythm Sectionのピアノ弾きであるBerry Beckettでもない。

自身でも一枚のソロ作を発表し、1970年代から21世紀まで幅広いバッキング活動を行っているDoug Reliyが鍵盤を叩いている。Dougは最初のトップ40ヒットから8年ぶりのブレイクとなった『Night Moves』でもピアノとオルガンを担当し、Bob Seger中期の鍵盤最終兵器という感があるミュージシャンだ。

レコーディングでは、マッスルショールズが活躍する場合が大方だったらしい。銀弾隊は寧ろライヴツアーでのバンドと言う側面がまだこの頃は強かったのだ。「The Distance」(1982年)までは、全面的にマッスルショールズがレコーディングをバックアップ。それ以降もメンバーは個々にSegerのレコーディングに参加しているが。

ライヴ版のシングルとしてトップ40を逃すくらいなら、後年にリリースされ大ヒットを記録した「Greatest Hits」にリミックスしてトラックイン。しかる後にシングル化して欲しかったなあと思ったりする。

このアルバムでは唯一のカヴァーソングが#6『Ain't Got No Money』。1950年代に活躍したホンキィ・トンカーにしてカントリーシンガーであるFrankie Millerの代表曲で、他にもカヴァーしているシンガーは存在する。

原曲よりも、如何にもデトロイトロッカーらしく、ハードでブルージーなアレンジを被せている。しかし、オリジナルのオールでリズ・ポップ感覚をしっかり継承している。

エンディング部分でのピアノの乱れ弾きとスライドギターの引っ張りが強烈だ。

何と、EaglesのDon Felderがギターソロを弾いている。

このカヴァーソングも周りの曲と良く混和している。前作「Night Moves」も好作なのだが、カヴァーされたハードブルースナンバーやR&Bトラックが周りの曲と些かアンバランスな面があって、全体ではいまひとつな印象を与える要因になっている事を鑑みると、やはり全体を俯瞰する才覚が芽生えてきた証左なのだろう。

Eaglesといえば、何処と無く西海岸ポップを連想させるミドルテンポの#4『Till It Shines』にGlenn Freyがギタリストで参加。

Glennは次回作でも手を貸し、歴史的名曲である『Against The Wind』で編曲や楽器の選択にまでコミットしたりしていて、Segerとの関係は深い。

#4はこのアルバム用の曲としては一番最後に書かれた曲で、その分落ち着きが存在するように思える。

優しいメロディの中にも、中西部のドライヴ・フィーリングを代弁するような切れ味の良いギターワークが織り込まれており、そのラインをGlennは細かいが大らかに弾きこなしている。Sliver Bullet BandのキーボーディストであるRobyn Robbinsとマッスル・ショールズの敏腕ピアノ弾きであるBarry Beckettが織り成すダブル鍵盤も忘れてはならないポイントだ。

再び、Doug Reliyが鍵盤を叩く#8『Brave Strangers』。

このようなクッキリしたピアノの音出しは、今後のBobが放つヒット曲に共通するようになる。同時に、E-Street BandのRoy BittanやLittle FeetのBill Payne(本作にも参加)といった外部の鍵盤弾きを起用するようになる原点はこういったナンバーに始まるのかもしれない。

前作「Night Moves」からのヒットシングル『Rock And Roll Never Forgets』の荒削りな作風をマイルドにパーティサウンドした様式を覚える地味だが良質なトラックだ。こういったナンバーがアルバム全体の質を向上させるのだ。

そして、名盤の最終を飾るに相応しい、バラードの#9『The Famous Final Scene』。

Bobの代表曲の1つでしかも名バラードである#7『We've Got Tonight』の影に隠れてしまい、あまり目立たなくなってしまっているが、この当時はサックスフォンオンリーなプレイヤーだった、The Silver Bullet BandのメンバーのAlto Reedが奏でるテナーサックスとストリングスの適合性が完璧な、雄大なバラードに仕上がっている。

ここまでしっとりしたバラードはこれまでのBobにはあまり見られなかったスタイルである。本作にて、デトロイトのロックンローラーから、米国を代表するシンガーに脱皮を始めた好例が、このトラックの意義でもあると捕らえて差し支えない。

ブルース・フィーリーのブーストではなく(『Turn The Page』の如く)、AORのソフトさを演出するのにサックスが使われたのは、このナンバーが最初とはいえないが、本格的なという接頭語が加われば、初になるかもしれない。

それにしても、シャガレ声系のヴォーカルはバラードには適応する能力はあれども、こういった雄大なバラードを歌わせてしつこくなく、それでいて情感を籠められる声。Bobのヴォーカルはまさに適度なシャガレ声だと思う。

どのような曲にも適応可能且つ、弱い声ではない。Tom WaitsやJoe Cocker、Bruce Springsteenといったガラガラヴォーカルとは違った、広範な柔軟性を持った声質は貴重である。

◆名曲#2『Still The Game』と#7『We’ve Got Tonight』

次作にて、『Against The Wind』や『Fire Lake』といった名曲を発表するSegerだが、本作にもそれらに比肩し得るトラックが存在する。

それは2曲存在する。

片割れはこのアルバム最大の出世頭となったのが#2『Still The Game』だ。(邦題は『裏切りのゲーム』)初めてのトップ5ヒットでもあったりする。

『Against The Wind』のピアノソロを聴いて貰えば納得が行くと確信しているが、Bob SegerとプロデューサーのPunchは実にピアノの音をアンサンブルに絡めるのが巧みだ。

この#2でもやや低音部分を澄ませたピアノとオルガンの和音が最高に心地よいリズムを創り出している。Heartland Rockの決め手である、優しさと力強さを兼ね備えたミッド・テンポの曲調にはヒーリング効果さえ覚えてしまう。弾いているのはBob Seger本人というのもまた感慨深いものがある。

歯切れ良くシャッフルするドラムとベースのサポートで刻まれるピアノが何といっても#2の売りである。更に、リラックスして唄っているBobのヴォーカルと3名の女性コーラス隊の唱和がアクセントとなって素晴らしいポップソングを飾っている。

特にブリッジ部分のバックコーラスとBobの掛け合いは最も筆者が好きな部分で、地域を越えたアメリカン・ルーツミュージックの懐を感じずにはいられない。

決して派手さはないが、Bobらしい名曲だ。

次が、Segerのバラードでは『Like A Rock』に並んで最上級に属する#7『We’ve Got Tonight』。異論を差し挟む余地はないと想像している。

発売当時の邦題は『夜の果ての愛』。何か正しいのか間違っているのか良くわからないタイトル付けだが、現在のカタカナを並べただけのソングリストよりは面白い。

何故か後年『愛、ひととき』と改題されているが。

曲としては何故トップ10入りを逃したのか首を捻りたくなる位の出来だ。

Berry Beckettのリリカルなピアノが美しいメロディを彩り、このアルバムから積極的に使用を始めたストリングスセクションもムードを盛り上げ、『Night Moves』とは趣の異なった浪漫を醸し出している。

また、こういったバラードでしつこくなり過ぎないBobの適度にマッチョなヴォーカルも最高だ。#2と同じく女性コーラスもツボを得た箇所にフューチャーして、アダルトな好バラードに仕上げている。

大仰になり過ぎず、とはいえそっけなくも無い。まさにアメリカンロック・バラードの傑作だ。

この2曲はBobが放った数々のヒット曲・名曲でもトップ5に入る完成度があると思う。

◆文句なしのライヴ向けシングル2曲

Bobのヒット曲で唯一自作ではない#3『Old Time Rock And Roll』だが、実はBobもしっかりと関係している。

Musle Shoals Rhythm Sectionのソングライター・チームが、採用を希望して送ってきた曲に、Bobがかなりの手直しをして完成させているのだ。

しかし、当時Segerもライターとしてクレジットに入れようとしたオファーに対して、元のコンセプトはマッスルショールズにあると返答したので、Bobの名前が作者として加わらなかった。

「Like A Rock」(1986年)以降のインタヴューにて、「早まったなあ、ちゃんと入れて貰えば良かったよ。」と苦笑と共にコメントを残していたりするのもご愛嬌。

曲としては曲名そのもののオールドファッションなR&Bロックンロール。リズムボックスの導入で終焉を迎えたブラック・コンテンポラリーとは全く質の異なるゴキゲンなロックチューンだ。このジャンピーなエナジーには、まさに脂の乗った時期に創られた曲特有の勢いを感じる。

同じく、ストレートなロックチューンの#1『Hollywood Night』(邦題『夜のハリウッド』)は、「Night Moves」までに積み上げてきたデトロイト・ハードサウンドから一皮剥けたスマートさを覚えずにはいられない。

我武者羅にハードドライヴサウンドを追求するでもなく、キャッチーさとハードさの中間を捉え始めたBobの感覚がアウト・プットされたのが、当曲だろう。

心地良い疾走感に、既存スタイルのラフな部分と、女性コーラスを加えてルーツハードロック一辺倒から変質しようとする2要素が上手く混和している。

ピアノは、この後ツアーを含んで、Bobと長く関係を持つようになるBill Payne。

まさに文句なしのロックチューンで、ヒットするのも当然だ。代表曲が冒頭3連発という流れで、本作がSegerの代表作となりうる論拠として問題はないだろう。というか、無い。

◆目立たないロックの雄、遅咲きのブレイク

Bob Segerが、初めてのヒットらしいヒットを放ったのは、レコードデビューした直後にリリースされたシングル『Ramblin'

Gamblin' Man』だった。それは1969年、Bobが24歳の頃である。総合ポップチャートのトップ20入りと、新人のロッカーにしては健闘したシングルになるだろう。

しかし、その後再び脚光を浴びるのに7年を要している。

更に、本作「Stranger In Town」にて大成功の基礎を完璧に打ち込んだ時に、Bobは33歳になっている。大成功を収めた年齢としては、決して若いとは云えなくなっている。

苦労して下積みを送ってきたシンガーが突如それなりの注目を集める事は珍しくはない。肝心なのはその後どのくらい“一発屋”と揶揄されない程度の人気を継続できるか、である。

その点、Bob Segerは33歳で掴んだ栄光を、1990年代まで保持し続けた。1995年の「It's A Mistery」というBobにしてはいまいち過ぎる作品でミリオンセールスを逃すまで、出すアルバムは全てトップ10入り且つ100万枚以上のセールスを記録している。

筆者の知る限り、1970年代に活動していたロックンローラーでこれ程の長期間に渡って成果を収めたミュージシャンはBruce Springsteen以外には存在しない。

しかし、世代的偶像に祭り上げられたり、アメリカのステイタスシンボルと見られたり、オピニオンリーダー扱いされたりと、兎角派手で華やかなイメージのあるロック英雄スプリングスティーンと比べると、Bob Segerは全てに渡って目立たず地味である。

Bobには「Born In The USA」のような時代を作ってしまったアルバムは無いし、むさ苦しい髭面は若者のファッションとはある意味対極に位置し、革ジャンを着て星条旗をバックにロックを熱唱する事も似合わないだろう。

そのBob Segerが広く注目を浴び返し始めたのが、この「Stranger In Town」の2年前に相次いで発表された2枚のアルバム、「Night Moves」と「Live Bullet」からである。

大きな脚光を浴び始めた年代までがほぼSpringsteenと一致する。どうやらこの2名のヴェテラン・シンガーであり老舗のHeartland Rockerは直接交わる事は無かったが、近い航跡を描いている部分が多々伺えて興味深くもあるのだ。

こういった人物像の為、兎に角派手な話題性に追従する傾向にある本邦では未だ来日も果たされず、レコードもマトモに発売されない。当然の事ながら、知名度は米国での幅広い支持とは対照的に低い。というか絶望的に低迷している事は、ここ20年全く変わらない。

1990年代中盤から、アルバムを一切リリースしなくなったばかりか、ライヴ活動すら全く行わなくなったのも、今日の日本での人気の無さに影響を与えているのは間違いないが、それにしてもここまで不当な扱いを受けるシンガーではないのは、まずSegerのアルバムを聴けば即理解できる筈だ。

実力的には、作品にムラのあるBruceよりBobの方が遥かに上を行っていると信じているし、駄作とは言わないまでも気の抜けたアルバムを1990年代に多数放流したSpringsteenよりも濃度の高い音楽生活を送っている人でもあると見なしている。

当然、贔屓の引き倒しは満遍なく封入されているが、取り敢えずBruce Springsteenを評判だけで聴くなら、まずBob Segerを聴いておけとはのたまわっておこう。

◆2004年、待望の新作登場?!

次第にツアーの量を減らし、メディアにも露出しなくなって、約8年。このまま隠遁していくのだろうかと不安を流石に覚えだした頃、オヤヂと銀弾隊に動きが出た。

まずは2003年末の久々のアルバム発売。オリジナルではなく、未発表曲と「Greatest Hits」の選に漏れた曲を集めた「Greatest Hits 2」だったのは嬉しくもあり、ちょっと残念でもあるが。

そのリリースに同軸して、これまでネットに全く登場しなかったBobが、初めて公式サイトをアップロードした。

最早完全にオヤヂと−というか爺いに近い気もする(汗)−化してしまっているが、彼の写真や近況が追える様になったのは喜ばしい。

更に、2004年には、10年ぶりとなる新譜もほぼ確定的なコメントがBobの口から語られ、期待は高まる一方だ。

少し気になるのは、ベスト盤の売れ行きがいまいちだった事。(トップ10入りを逃す)

そしてジャケットの写真がどうみても10年前の撮影マテリアルを採用している若作りな事だ。(笑)更に、Bobが自身でライヴ活動を行うパワーが衰えた発言をしていたりする点も気になる・・・・。

最早、この域の年齢と活動暦を誇るシンガーにとってはセールスはそれ程重要ではないのだろう。でなければ10年近くも沈黙するはずも無い。

が、筆者としてはここいらでBruce Springsteen並みの評価を本邦でもして貰いたいと願ってやまない。

その評価には完全に値するオヤヂなのだから。

さあ、まずは音質が完全に改善を見たリマスター盤を購入して、ロック名盤のカタログに「Stranger In Town」を増やしてみよう。このアルバムを聴かずして、アメリカンロックは語れない。 (2004.1.23.)

The Fox / Elton John (1981)

The Fox / Elton John (1981)

Adult Contemporary ★★★★

Pop ★★★★★

Rock ★★★☆

Soft Rock ★★★★☆ Official Site

◆埋もれた名盤

まあ、果たしてElton Johnの作品に埋もれたと定義するくらいのマイナー作品があるかどうかは疑問ではあったりするのだが。

しかし、Eltonの数あるベストアルバムに、この「The Fox」からシングルがピックされる事は殆ど無い。

シングルのみならず、名曲チョイスとかアーティストチョイスの企画ベスト盤でも、ついぞ「The Fox」から引っ張られた曲はなかったように記憶している。

この事実を以って、埋もれたとまでは行かないにしても、目立たないアルバムくらいとは表現しても問題ないように思っている。

最初に述べておくと、この「The Fox」は実に素晴らしいアルバムである。

一般に1970年代のEltonと比較すると、80年代のEltonはあまり芳しい評価を得ていない。

ディケイド後半に大ヒットを連発した1990年代よりも、全体的な評価は低そうな感じすら覚える。

特に、このアルバムの前後はシングル、アルバム共に嘗ての華々しいチャートアクションが低迷を初めて、下降期に陥った頃なので、余計に世間からの認識も薄いのかもしれない。

アルバムセールスに限れば、1985年の「Ice On Fire」から1986年の「Leather Jackets」までが最悪な時期になるのだが、『Nikita』やライヴアルバムからの思わぬ大ヒット『Candle In The Wind』の印象が強い為、それ程低迷していたとは感じられない。

対して、「The Fox」からも#4『Nobody Wins』と#6のメドレーから切り取った『Chloe』がトップ40ヒットを記録してはいるが、大ヒットというまでには至っていない。(これはあくまでも1970年代チャートの王者たるEltonの物差しで勘案した場合であることはお断りしておくが。)

更にオリジナルアルバムとしては、デビューから通じて初めてトップ20を逃す事になった作品でもある。

(ディスコメドレー作「Victim Of Love」や企画ベスト盤は含まず。)

こうなるとトップ10どころかナンバー・ワン作品を量産していた70年代と比較すると、どうにも地味なアルバムとして捉えられがちになり、知名度も比較的低いアルバムとなっている。

とはいえ、この「The Fox」は1980年代のEltonの作風を占うコーナー・ストーンとしてかなり重要なアルバムであると筆者は考えている。

当時、良く使われていた造語であるMOR−AORよりもよりロックに天秤が傾いたPop/Rockを指す。ミディアム・オリエンティッド・ロックとか呼ばれていた−のお手本になるようなバランスの良好なポップロックであり、一枚のアルバムに多彩な要素を取り入れた華やかな作風が特徴である。

抒情詩的な弾き語りから始まり、オーケストレーション時代を経て、スーパースターになった軌跡を綴る1970年代の数々の名盤よりも、確かに芸術的な完成度は劣っているかもしれない。

しかし、ポップミュージックの大衆性と親しみ易さを考えた場合、Elton独自のカラーは少々薄くなっているが、この極めてオーソドックスな作風は1980年代のEltonの基礎になっている感じがする。

Eltonの80年代スタイルが確立され、完成を見るのは次作、次々作になってからだとは思うけれども。

◆1970年代後半から80年代の「The Fox」に至るまでの変遷

引退宣言から復活後の1作目「Single Man」は美しく、1970年代初頭を思わせつつも、ゴスペルやブルースを取り入れたポップアルバムだった。

長年組んでいた歌詞ライターのBernie Taupinと袂を初めて分けたアルバムでありつつも、「Rock Of The Westies」で弾け過ぎたロックンローラの加熱をアダルト・ポップで冷却する事に主眼を置いて、初期の落ち着いたシンガーソングライターな立場を再構築しようとしている姿勢が見えていた。

このアルバムも非常に名盤に値するだろう。

がしかし、続く「21 At 33」(1980年)では、当節の流行だったディスコ・ビートを取り入れ、「Single Man」の活動初期風とは全く異なったポップやロックへの歩み寄りを見せたりと、かなり急激な路線変更を行っている。

この2枚の間に、酷評を受けたノンストップ・ディスコビートアルバムの「Victim Of Love」というイロモノまで挟んでいる。

差し詰め、「21 At 33」は1980年代のスタイルを固める為の試金石という位置づけにあるだろう。

が、そこからも『Little Jeannie』というこの後8年間も排出しなくなるトップ3シングルを始め、筆者の大好きなバラード『Satorial Eloquence』といったヒットシングルを生み出しているのだから流石である。

そういったアルバムの試行錯誤を経て、生まれたのが「The Fox」だと思う。

確かに、ユーロ・リズムをあからさまに取り入れたナンバーもあれば、得意のロマンティックなバラードあり、軽快なロックナンバーありと、初期の堅実で筋の通った作風と比べると、纏まりがないと感じる事もあるだろう。

これまでに殆どトラッキングしていなかった、他ライターの歌を入れたり、3曲に渡るメドレーを入れたりと、未だ本来のスタイルを取り戻していない様子も伺える。

しかし、その多様さが、未整理ではなくきっちりと嵌って1つの流れを形成している。

筆者としては「21 At 33」で感じたほどには凹凸を覚えないアルバムである。

全体の明るさ、滑らかさでは、この次のアルバムである「Jump Up!」(1982年)の方が上である事を認めるにもやぶさかではない。実際「The Fox」と比較してシングル曲の受けも良いし、アルバムの売れ行きも好調である。

が、「Jump Up!」やそれ以上に大成功を収めた「Too Low For Zero」(1983年)にはない、リラックスしたEltonを楽譜の陰に見れるようなアルバム、これが「The Fox」なのだ。

未完成や試行錯誤の度合いが、「21 At 33」ほど浮き出ておらず、反面かっちりした完成度のある「Too Low For Zero」のようなピースには見られない、名状し難い魅力がある。

この微妙な谷間に位置するのが本作だと思う。

それ故、万人には受けないアルバムかもしれないが、再度言おう。筆者はこのアルバムが1980年代Eltonのトップ3に入る逸品だと考えており、初めて聴いた時より20年近くが経過しても、未だ愛聴している作品でもあるのだ。

◆複数の歌詞書きと組んだアルバム

「Single Man」から、デビュー以来鉄壁だったソングライティングの相方、Bernie Taupinとのチームを半ば解消しているEltonだが、それ以降のアルバムでは、少しずつTaupinは歌詞書きとして戻ってくるようになる。

「Single Man」では僅か1曲の共同作業だったのが、1980年の「21 At 33」では3曲。この「The Fox」では4曲。そして1982年の「Jump Up!」で5曲。

遂に、1983年の「Too Low For Zero」で「Blue Moves」(1976年)以来の完全たっぐチームに戻る。

この経緯を眺めればよく分かるように、1978年から1982年の4年間は、John/Taupinの黄金コンビにて曲がすべて書かれれいないのだ。

このアルバムも他の(諄いが「Victim Of Love」は数に入れていない。)3枚と同じく、複数の歌詞ライターと作曲をEltonが受け持つと言う形を取っている。

#6のメドレーをそれぞれ3曲と数えると、このアルバムには11曲が収録されている。

「Single Man」で大半の曲をEltonと書いたGary Osborneが4曲。

「21 At 33」で2曲を提供したTom Robinsonが1曲。(Cheap Trickのメンバーとは全く別人。)

「Blue Moves」にてインストゥルメンタル曲の作曲者として登場した、James Newton Hawordが1曲。

Bernieが4曲。

インストナンバーでElton単独クレジットが1曲。

以上のようになっている。

また、#2『Heart In The RIght Place』、#6のメドレー、そして#8『Elton's Song』は、前作「21 At 33」のアルバムカラーに合わなかったので外されてしまったスピン・オフ・トラックである。

この為、本作は以降1990年代まで長いパートナーとなるプロデューサーのChris Thomasが手掛けているが、この3トラックに関してはEltonと「21 At 33」のClive Franksがクレジットされていると、通常プロデューサーは1名としているEltonにしては珍しいの形になっているアルバムでもあるのだ。

やや当節流行だったAORに偏り過ぎた「21 At 33」では収まりきれなかったナンバーだが、「The Fox」ではきっちりとアルバムに鎮座し調和を見せているのは、新しいスタイルをElton自身が身に着けてきたからでもあるだろう。

こういった変則スタイルは、長いJohnのキャリアでもこの時期だけに限定されている。

これ以前も、2004年に至る現在でも、基本はElton/Bernieのコンビで彼の曲は書き続けられている。無論、ゲストライターや共作者を幾人も招く事はあるが、ライターの柱であったTaupinの名前が少ないのは、この4年間のみだ。

更に言えば、これだけEltonと蜜月関係を形作ったGaryだが、1982年以降は全くElton関連のクレジットからは消えてしまうのだ。これまた不可思議でもある。

筆者としては、Garyと組んだナンバーは、英国人らしいセンスが薄れたポップな曲が多いので、もう少しEltonと組んで貰いたかった気もするのだが。

また、Newton Hawordは1980年代から、特に映画音楽のコンポーズで名前を売るミュージシャンになる。名前をご存知の方も意外と多いのではないだろうか。

加えて、#4『Nobody Wins』は、完全に他人の曲である。J.P.DreauとGaryが作成した曲で、Eltonの名前が全く見られないだけでも稀有な例だが、更にヒット曲になっているのは更にレアだろう。

数あるEltonのヒットシングルで完全に他人の曲と言うのはこのトラックのみだろう。

こういったある意味特殊な時期である事も重なり、Eltonの側からもこの時期のアルバムは「無かった事」までには落ちていないが、どうにも鬼子的に見られている節がある。

しかも、その4年間でヒット曲が少ない上に、チャート上で最も苦戦したアルバムである。

発言では売れ行きとチャートポイントを気にしないと繰り返しているEltonだが、実際はBillboardのリアクションに相当神経を尖らせているのは有名な公然の秘密である。

このセールスがいまいち光らなかった事も、「The Fox」がベスト選曲から外される原因になっているのかもしれない。

◆実は存在する映像作品「The Fox」

1980年代初頭と言うと、1970年代後半から広く浸透を始めた音楽映像−MTVの原型になるビデオ・クリップ−が盛んになり始めた頃である。

実際に有線テレビでのMTV放映が始まったのが、1981年。最初の放映シングルは、かの有名な『Video Killed The Radio Star』(邦題:ラジオスターの悲劇)だが、それ以前から白一色のスタジオをバックにして単に演奏を見せるビデオは存在していた。

これが、映像的な演出を取り入れ、ミュージシャン本人達の演奏風景よりも映像作品に力を入れる傾向が加速を始めたのが、丁度この1981年なのだ。

MTV映像ブームは約10年続くが、オルタナティヴ・グランジの台頭によって、凝った映像作品は衰退していく事になるのだが、それは別の話。

少し前置きが長くなったが、1980年代前半は、アルバム全ての曲にビデオクリップを付けるという作業が流行した時代であり、ヒットシングル以外の全ての曲に映像が付く事が珍しくなかった。まさに粗製濫造、玉石混合の時代だった訳で、シングルのみならず全てのトラックに映像をつけるとなると、予算的にもスケジュール的にも厳しい制約が出てくるのは否めない事実だ。

この為、1980年代のオールアルバム・クリップはBilly Joelの「Songs In The Atic」ビデオのように全てモノクロでライヴ風景を撮った物や、全くビデオ作品を作成しなかったJourneyといった例外を除けば、実にショボイ代物が多い。

ここで、頑張ったHeuy Lewis & The Newsはかなりユニークな映像作品を「Fore!」や「Sports」で残しているが。

と、話が逸れてしまったが、この「The Fox」にもちゃんと全曲通しでのビデオクリップが存在する。

恐らくこのビデオを見ている人は相当のエルトン・ジョンフリークに違いない。

爆発的な人気を英米で誇っていた1970年代さえも日本でのElton評価は最低だったし、それ程のヒットメーカではなくなった80年代は言わずもがなである。

1990年代も半ばを超えてから、やっと日本でも彼を評価し出したが、既に旬は過ぎているとしか思えない。「The One」以降は妙に年寄り染みたアルバムが続くのを目撃していると。

で、「The Fox」のビデオクリップだが、MTV興隆期の作品だけあって、実にチープである。これが数年後になると、Eltonの映像作品もユニークになっていくのだが。

シングルとなった#4『Nobody Wins』と#6c『Chlore』だが、シングル曲だからと言って気合の入ったビデオではないのが黎明期故の面白さだろうか。

#4は、「Victim Of Love」から色気を出していたディスコサウンドやユーロリズムをかなり積極的に求めた異色のナンバーだ。このアルバムでは唯一、アクースティックピアノが使われていない曲でもある。

ビデオクリップは、モノクロに近い画像を使い、Eltonを模したでかいファッショングラスを掛けた合唱団が曲を歌うというものだ。そのファッショングラスの表面がTVのように走査線が走り、演奏映像が映される。つまり映像の中で映像が見られるという感じ。

斬新さは無いが、地味な割には手が込んでいるかもしれない映像だ。

#6はa『Caria/Etude』〜b『Fanfare』〜c『Chlore』というメドレー作。

Eltonのメドレーとしては、「Goodbye Yellow Brick Road」のオープニング『Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding』以来である。「Captain Fantastic」の『We All Fall In Love Sometimes』から『Curtains』も実質はメドレー形式だがクレジット上は独立しているから。

このメドレーは特にaの『Caria/Etude』が素晴らしい。

プログレッシヴ・ロックインストの名曲である『Funeral For A Friend』とは対照的に、ストリングスとピアノのみよる美麗なバラードインスト曲だが、これより美しく古典的なEltonの曲は無いと断言できる。そのくらい美しいのだ。

映像作品もピアノに向かうEltonの映像と美しい湖水地方の自然風景が交互するオーソドックスなもの。

フェードアウトとフェードインを繋いでbトラックの『Fanfare』になるが、こちらはJames Newton Hawordが協力したのが丸解りなシンセポップ。壮大な自然の風景が眼前に浮かんでくるようなaトラックと比較すると、かなり小粒だ。

映像は、良くわからないSF的な衣装を着けた女性たちがライトバルブを翳して前衛的なダンスのようなものを踊るという、雰囲気には合致しているものだった。

そして、メドレーから抜き出されてシングルになったcの『Chlore』。

Eltonがホビットか妖精のようなコスチュームとなり、チープな書き割りの夜景をバックに屋根の上で歌うという、セレナーデを意識したようなビデオ。

ストリングスとChicagoのBill Champlinを加えた厚いコーラスが特徴のバラードで、当節の流行か、ピアノよりもフェンダーローズを始めとするシンセサイザーの音が目立つトラックである。

悪いバラードではないし、ちゃんとヒットした曲だ。同様の系列に、どうもビデオ作品が「車輪の下」しているとしか思えない#8『Elton's Song』がある。

#8はキーボードオンリーのしっとりしたアレンジで纏められ、哀愁の漂う名調子が心に残る。シングル向きではない大人しさだが、シンガーソングライターのアルバムを飾るには欠かせないタイプのトラック。

ヒットしたとはいえ#6c『Chlore』もどちらかというと、#8型の曲だと考えている。

だからして、この「The Fox」からのシングルカットはどうもミステイクとしか思えないのだ。地味なバラードと、ユーロビーと風ロックナンバー。これらよりも、もっとヒット性の高いナンバーが幾つか存在するからだ。

◆素直過ぎて、シングルになり損ねた#3、#7。

このアルバムからはもう1曲シングルが切られている。それはオープニングナンバーの#1『Breaking Down The Barrier』だ。

筆者も実に好みの、エッヂの入ったロックチューンで、何故ヒットしなかったか、今に至るまで疑問である。

カラフルなシンセサイザーとピアノのユニゾンで始まるリフからして、Eltonファンならグっと来るものがある筈だ。

声帯ポリープを患い、1980年代以降は声が太くなってしまうEltonだが、1980年代中盤までのヴォーカルは、程よく使い込まれて磨きが掛かった瑞々しいものである。

現在では絶対に出なくなった、ファルセットの高いヴォーカル−まるで『Crocodile Rock』のハミングを再現したようなブリッジの声−は、ある種の郷愁をもたらす。

バラードシンガー化した1990年代以降のEltonからは想像も出来ないくらい、生き生きしたアップビートなトラックで、1980年代のアルバムの中では、もっとも華麗で絢爛とした輝きのあるOPトラックだろう。

少々、素直過ぎてヒットシングルに往々にして求められるアクや毒に欠けたのがメジャーチャート入りしなかった原因かもしれない。

この事は、同系列なキャッチーでアップテンポな曲である#3『Just Like Belgium』や#7『Heels Of The Wind』にも当て嵌まりそうだ。

歌詞の通り、欧州の酒場を舞台にした映像作品で歌われる#3では、フランス語のトーキングがインタープレイに挿入されるという、ユーロエアーを意識したナンバー。

ヒット性もかなり高いポップなナンバーで、軽快さと歯切れのよさを満たしている。アルトサックスのソロやスパニッシュギターがそれぞれソロ部分を受け持ち、独特の雰囲気を曲に付与している。

何時聴いても、エヴァーグリーンという単語が浮かんでくるくらい新鮮なナンバーだ。これをシングルとしなかったのは絶対に失敗だと思う。

しかし、ここまでスムーズだと、トップ40くらいのスマッシュヒットに終わってしまった可能性は高いが。

そして、最も下らなく、チープなビデオ作品が配給された#7。ちょっとその内容は情けなくて涙が出てくるので、書けない位阿保らしいし、子供騙しだ。

しかし、スピーディでホンキィなメロディは、後年のヒットナンバーである『Kiss The Bride』に劣るものではないし、大ヒット曲の『I’m Still Standing』をキャッチーに仕切り直した感じのストレートさが特徴。

#3と#7は共にJohn/Taupinの作で、Gary Osborneとのコラボも悪くないが、やはりBernieと組むとEltonが息を吹き返すなあ、と思わせる曲である。前作「21 At 33」では逆にTaupinと創ったナンバーがパッとしなかったのとは対照的でもある。

それだけ、一時的にコンビを解消した両者のリハビリテーションが進んだ証拠なのかもしれない。

◆映像的にも音楽的にもかなりエポックなヘヴィ系ナンバー2曲

上記のようなポップで明るいシングル向け曲とはかなり異なったベクトルで綴られたロックナンバーが、「The Fox」の大きな特徴になるのかもしれない。

まずは、ドライヴィング・ポップナンバーの次に登場する#2『Heart In The Right Place』。

ブギーなピアノが重苦しく転がる粘っこいナンバーであり、1980年代の中庸路線が目立つEltonにしてはかなりユニークな部類に属する曲だ。

Eltonがここまでブルージーなナンバーを演奏するのは、かなり久方振りだと思う。パブサウンドやアメリカンカントリーをモロに意識した唯一の作品「Tumbleweed Connection」ではアーシーでダークなナンバーを聴く事が出来たが、それ以来のヘヴィ・ブルースではないだろうか。

また、曲のビデオも最もSFXが効果的に利用された、シニカルなモノで、現在でも結構強烈に記憶に残っている。

歳の入った女ジャーナリストがタイプライターを叩くクリップなのだが、その機械から蜘蛛や蛇や蠍といった害虫が湧き出してくるイメージが撮影されており、中々に面白い。

また、珍しく英国サウンドの影響がメロディラインに直接に出ている#5『Fascist Faces』も、キャッチーさではそれ程特筆すべき曲で無いのに、異様に与えるインパクトが強烈な重いトラックである。

テンポとしては、ミディアム。重々しいピアノの鍵盤と、ディストーションを少しアップしたヘヴィなギターが唸る、英国風R&Bのリズムを感じる事が出来る。

聖歌隊をバックコーラスに配置しているが、ゴスペルタッチではなく、産業ロック並みな壮大でハードなコーラスワークとして使っているのがユニークだ。

何よりも、Eltonにしては珍しいソーシャル・ソング。タイトルからして『ファシスト・フェイセズ』だから、内容は押して知るべしだろう。

1981年と言えば、米ソの冷戦たけなわの時代。その時代にKGB(ソビエト連邦国家保安委員会略称。俗に言う秘密警察。)を歌詞に出してくるのは、色々な意味で冒険的かもしれない。

更に、ビデオもかなりアナーキー。ハンティング帽子を被ってピアノを弾くEltonの周りに、少年少女達が集まって、一緒に歌う映像なのだが、そこに民衆を弾圧する軍隊や警察の古い映像がオーヴァーテロップされる。そして、次第に子供たちとEltonが振ってくる血の雨に濡れて、血だらけになるという、相当な映像作品だ。

時代性を反映した作品としては、ベルリンの壁を歌った『Nikita』が有名だが、この#5も独特のメロディとメッセージ性のある歌詞。そしてハードでドラスティックなアレンジ。と一聴の価値があるナンバーだ。

◆名バラード『The Fox』で閉じる45分の世界

前述だが、このアルバムには、The Sons Of Champlinやソロアクトといったリーダーミュージシャンから、Chicagoの新メンバーとなって活躍を開始した頃のBill Champlinが参加している。(もっとも、本格的にフロントマンとなるのはPeter Ceteraが脱退後の80年代後半からだが。)

前作「21 At 33」でも最高に熱いヴォーカルを披露してくれているが、このアルバムでも多くのナンバーでバックヴォーカルとしてクレジットされている。

てっきりそのBillがバックヴォーカルに加わっていたと長い間信じていたのが、ラストトラックの#9『The Fox』である。

ハーモニカやオルガンを加え、Eltonとしてはかなりレイドバックした雰囲気の漂うバラードで、その雄大且つ優しいメロディはアルバムの最後を飾るに相応しい出来だ。

特徴として、Eltonの裏ヴォーカルの低音を効かせたハーモナイズがあるのだが、かなりの人数が参加したバックコーラスにBillが入っていると想像していたのがこの部分である。実は、Billは参加していなかったのだが。

英国らしい田園風景に佇むシャトー。その城を囲む自然風景を映しつつ、カメラが城へと帰還するように近づいていく映像クリップは、まるで、「家へ帰ろう」的なメッセージを暗喩しているように感じる。(Eltonが自宅として古城を持っているのは有名な話。)

望郷をイメージできるノスタルジックなラインが、更に郷愁を与えてくれるだろう。Eltonの歌には存外少ないハーモニカの活躍も、甘酸っぱい追憶を惹起せずにはいられない。

筆者はこの歌を聴く度に、遥か10代の頃を思い出すのだ。(苦笑)

Eltonとしても、1970年代前半の曲に立ち返ったようなこのナンバーで原点回帰を意図していたのかもしれない。歌の歌詞はかなり異なっているが。

しかし、1曲目『Breaking Down The Barrier』で「心に張り巡らしていた壁を破ろう」と明るく新境地に踏み出した心境を代弁しておいて、最後の『The Fox』で狡猾な狐のように姿すら見せない自分を歌うという対称が面白い。

私的には、「OPとEDを外に飛び出すのはいいけど、最後には帰ってくる場所があるのは幸せだ」といった勝手なイメージを曲に与えていたりするのだけれど。

が、少なくともElton Johnがこのアルバムで新しい拠り所を得たのは間違いないと思う。

これ以降の1980年代アルバムの基本となった形が漸くにて完成を見ているアルバムだからだ。

近年、ボーナストラック付きでりマスターされているらしいが、是非そちらの音源も聴いてみたいものだ。

このCDは1987に中古購入だったが、今でも問題ない音を出してくれているけれど。 (2004.1.19.)

John Eddie / John Eddie (1986)

John Eddie / John Eddie (1986)

Roots ★☆

Pop ★★★★★

Rock ★★★☆

Arena ★☆ Official Site

◆Who The Hell Is John Eddie ?

2003年、John Eddieが久方ぶりに第一線に顔を見せた。

しかも、所属レーベルはMercuryとUniversalの合同レーベルであるLost Highway。巨大レーベルとは云えないが、Jayhawksを筆頭にそれなりの実績を残しているミュージシャンを抱える中堅どころである。

正直、John Eddieの名前は10年近く完全に忘却の彼方で沈んでいた。

何せ、最後のアルバムリリースとなったのが、1990年の「Hard Cold Truth」だから、13年以来の復活となるのだから。

実際は、1999年に完全自主制作となるスタジオ録音盤である「Happies Never After」と、ライヴ盤の「Guy Walks Into A Bar...」を密かにリリースしていたのだが、流石のマイナー指向な筆者もEddieが2枚もアルバムを出していたのは知らなかった。だって、忘れていたから。(苦笑)

現在、「Happy Never After」は取り寄せ中。少々高いので中古を探していたのだが、何せマイナー過ぎて見つからないので、注文に踏み切った次第だ。

こちらの音源は、2ndアルバム以降に録音した2枚のアルバムのマテリアルが入っているような感じがするが、詳細な情報が入り次第、このあたりは追記する予定だ。

さて、カムバック作(正確ではないかもしれないが)となったアルバムはタイトルが「Who The Hell Is John Eddie ?」という、些か自虐的に思えるものとなっている。

意訳すれば、

「何じゃい、このジョン・エデーいう野郎は? 儂ゃ知らんで。」

となるか。

このアルバムの紹介は何れ行いたいと考えているので、この場では詳しくは触れないが、一度ある程度の脚光を浴びたミュージシャンが零落した末路を謳った『Play Some Skynard』や『Low Life』を始め、諧謔に仮託して自分の立場を言葉にしているナンバーが多く、リスニングが可能ならば泣けてくること請け合いだ。

大体、タイトルからして自ら付けるものとしては、相当アイロニカルだ。しかも自主制作盤の2枚のタイトルまで、同じような湿り気があるし。まあ、これらは内容を聴いてからアルバムのタイトルとの関連性を問いたい。

そういった後ろ向きな語彙は別として、「Who The Hell Is John Eddie ?」のリリースは少なくともJohnの過去作を収納箱の底を漁ってサルベージさせる気を起こさせるくらいに良質なルーツ/シンガー・ソングライターのアルバムだった。

同時にかなり音の創り方がアクースティックにシフトしたなあ、とも感じた。この事は、程度の大小はあれども、John Eddieの作風が記憶にしっかり残っていた証拠でもあると気が付いた。

特に1stアルバム―今回紹介する「John Eddie」は1980年代後半から90年代に掛けてかなり聴いていた。今回聴いても、その良さが色褪せる事はおろか、へヴィロックとオルタナティヴサウンドにベッタリ侵食されたアメリカンサウンドに辟易している身にとって嘗てよりも一層説得力を以って耳に飛び込んできたのだ。

◆Bob Segerの『Shakedown』と同等に足を引っ張ったヒットシングル、#7『Jungle Boy』

残念な事に、筆者が最も敬愛するアーティストの一人であるBob Seger(Bobオヤヂに比べれば、信者を多く抱えるBruce Springsteenなんぞは、筆者にとって納豆入りのシュークリーム程度の存在でしかない。)に対する本邦での印象を最大に悪くするのに貢献しているのが、唯一のトップ1ヒットとなった『Shakedown』である。

数々の名曲で果たせなかったチャートの頂上を、よりによってヒットシングルで最も安っぽく出来の悪いナンバーで遂げてしまったツケは、Bob Segerをちゃんと知らないリスナーに、チープなファンクロックなオヤヂとして認識させてしまった。

同様のツボに陥ったのが、John Eddieである。Segerよりはチャートポジションを含め全てが些かスケールダウンした例になってしまうけれど。

当時、レコード会社がJohnの売り出しに使用したのが、#7『Jungle Boy』。

佳作揃いのアルバムの中で、最も時代性に迎合したトラックであり、加えて一番駄目なナンバーでもあったのが大きな禍根となる。更に、この1曲のみJohn Eddieが総合ポップチャートに送り込んだシングルとなってしまったのが致命的だった。

更に、2弾シングルとなった#8『Stranted』もアルバムの中では地味目なミディアムナンバーで、プログラミングリズムを使用した、ロックの躍動感に欠けるナンバーだったのもマイナス。#8では既に下り坂にあったアルバム自体の売れ行きを引っ張り上げる事も適わなかった。

現在アルバムを聴いても、唯一のヒット曲#7は特に下世話なナンバーだ。1986年当時もアルバムからは浮き気味の異色ナンバーだと捉えていたが、現在聴いてみると完全に浮き上がってしまっている。

どんな曲かというと、当時ブレイクを始めたハードロック/へヴィメタルへの安易なオマージュに過ぎない曲。Bon Joviが既にチャートの王者としてポップメタルサウンドで全盛期を謳歌していた頃だが、それにハードさとアリーナロックを加味した、Def LeppardやGuns N' Rosesの亜流的なナンバーという感じ。

R&B的な重いリズムをシャウトコーラス部隊を加えてファンクブルースのノリで引っ張る、トラッシュ的なへヴィナンバー。

確かに、ポップではあるし、癖の強さというかインパクトがあるので、シングルとしてカットされる可能性は大いにある。が、他の良質な80年代風コッテリなアメリカンロックサウンドと比べると、まさにチャート・ウェイストと呼ぶしかない曲。

思いっきり好意的に捉えて、Bossの『Born In The USA』のオマージュというところか。

が、「John Eddie」には『Dancing In The Dark』や『Worlin' On The Highway』といった人シングルは生まれなかったし、それまで積み重ねてきたキャリアすら無かった。

これではEddie本来のHeartland Rockの歌い手という本質が伝わる筈も無い。特にラジオを聴いてからアルバムの購入を決定する層には。

アルバム全体を見渡しても、カッティングが鋭い#2『Pretty Little Rebel』のソウル風ハードロックや、産業ハードロックな#9『Waste Me』が#7に近いといえばそれなりに接した作風である。が、ここまで頭ごなしはリズムオンリーのナンバーではない。特に硬めのピアノを交えてじっくりとしたアリーナ仕込みソウル・ロックをダイナミックに叩きつける#2は、Brian AdamsやTom Hambridgeを思わせる良質なドライヴハードな“歌”になっており、シングルとしては#7よりも全然適切だと思う。

しかも、ギターが筆者の好きなルーツロッカーであるNils Lofgrenだったりする。Nilsはヒットらしいヒットは全く無いので、日本での知名度は壊滅状態だが、実に基本に忠実なHeartland Rockの継承者であり、1970年代から21世紀までコンスタントに活動をしている人でもある。Nilsにしてはややヘヴィに行き過ぎたギターも、転がりまくるピアノや粘っこいリズムには似合いのチューンだ。

NYCやニュージャージーのクラブシンガーから、一挙にColumbia/Sonyの契約を得た代償として、ある程度時代に阿った曲をアルバムに追加する必要があった事は想像に難くない。が、米国よりもBossの再来として喧伝された日本や欧州での地位は、そのシングルミスチョイスによって脆くも崩れ去ってしまった。仮にあと少しでいいからアメリカンロックらしい曲をカットしていれば、日本や欧州での生き残りは十分に可能性があっただろう。

事実、オルタナティヴの新波に圧迫された70〜80年代タイプのシンガーが、本国以外で活動の余地を見出す例は1990年代に頻発しているからだ。

#7『Jungle Boy』でヒットチャートでの足掛かりを残したJohnは、そのヒット曲故にその後の活動を制約されてしまったのかもしれない。

これを80年代の後半期を席巻したメタルブームの犠牲と呼ぶには、ちょっと語弊があるかもしれない。

◆沈黙の90年代を通して変化した音楽性

如何に下らないシングルで顔を作ったとはいえ、アルバムとシングルをチャートの中位まで持ち上げた実績は、John Eddieに次のチャンスを与えた。

Johnは引き続きColombia/Sonyと契約を続行。ナショナル・ツアーを行った後、2作目のアルバムの制作に取り掛かる。

しかし、ここからが1980年代までのサウンドで活動してきたシンガーの冬の時代となる。

1990年、Johnが2ndアルバム「Hard Cold Truth」を発売した時、Nirvanaを発火点とするグランジ・オルタナティヴのデス・ブロウが全米の若年層を覆い尽くし始めていた。

更に、マトモなロックシングルはラップの流行とポップメタルの氾濫、更にフィメール・シンガーの台頭によりその地位を狭めつつあった時代だ。

大御所の多くがチャート的に敗退、又は時代を慮って半隠居を開始し始めた時が始まった頃、Johnは2枚目をリリースするというタイミングの悪さだった。

デビューでスマッシュヒットを記録しただけのシンガーに、注目を集めれる手札が潤沢にあったとは考え難い。

しかも、「Hard Cold Truth」の完成度はお世辞にも前作を超えるところがないばかりか、寧ろトーンダウンしていたのも成功を掴めなかった要因に数えたい。決して悪い出来なアルバムではないのだが、悪い意味でハードロックを模倣しようとする態度が見え隠れし、John本来のAOR且つアメリカンルーツの特質を持った正統派ロックシンガーの味を殺してしまっている面から目を背ける事が出来ない。

事実、「Hard Cold Truth」は一切のヒットを出さすにチャートインすらせずに廃盤。

だが、アルバムの出来がそれなりであり、時代性も考慮して貰ったのか、Sonyから契約を切られたJohnはElektra Recordsと新たな契約を締結する事に成功。

このあたりまでは筆者も情報として知っていたが、これ以降John Eddieの名前はまず見られなくなってしまう。

実際、Elektraの下でJohnは2枚のアルバムを作成していたのだった。

しかし、このアルバムはレーベルが最終的に発売を中止。やはり、既にオルタナティヴが主流となったロックシーンに切れ込むには、希求性のないサウンドだったのだろうか。(それならば、是非聴いてみたかったが。非オルタナ歓迎。)

この債務不履行を巡り、JohnはElektraを告訴。1990年代の大半を費やす裁判沙汰に発展していく。

調べてみると、Elektraから全くマテリアルを発信していないのでもない。

Electraの設立記念アルバム「Rubaiyat」というコンピレーションアルバムにて、英国ロックバンドCureのカヴァー『In Between Days』で登場しているのだ。

それ以外は全くの沈黙が続く。デビュー前の活動スタイルに戻り、ニュージャジーの酒場で歌うシンガーとして静かに活動をしていた模様だ。その際、嘗てメディアに比較された事から親交が始まり、前座として起用してくれたBruce Springsteenがあのアズベリー・パークでギグが行われた際は頻繁に飛び入り参加してくれたのが唯一の華やかな話題だ。

殆ど目立った活動をせずに1990年代の大半を過ごしているが、自主制作盤がネットの発達に伴い流通経路を確保した事で数多くのシンガーが活動を再開したのと同じく、Johnも自主レーベルを1999年に設立。2枚のアルバムを密かにリリース。

以前クラブシーンで歌う事を続ける。

こういう活動を続けると、アリーナ向けAORロックから、アクースティックな音を大切にしたバーサウンドに彼の音楽性が変化していったのは、当然とも云える。

そのバック・トゥ・ザ・ルーツの音楽性が再び日の目を見ることになる。前述のようにLost HighwayがJohnの音楽性を評価し、13年ぶりの契約アルバム発売に漕ぎ着けたのが「Who The Hell Is John Eddie ?」である。

やっと復活した感慨を込めたタイトルとも、解釈によれば可能だが、この件についてはまた別の機会に書くとしよう。

◆最新作のナチュラル指向も悪くないけど

人生の辛さと一度でも栄光を垣間見た人間が直面する挫折を経験したJohn。

この経験が調味料となって、Johnの作風はかなり大人びている。

キーボードとリッチなギターを多用した産業ルーツロックから、贅肉を削ぎ落としたシンガー・ソングライターの顔を浮き立たせたルーツロッカーの音が目立つようになっている。

これはこれで年齢相応の落ち着きが出ており、悪くない。

が、やはり21世紀現在はメジャーシーンから消滅してしまった、膨らみのある豊かなアリーナ風ルーツロックサウンドの煌びやかさが特徴なアダルトロックは好ましい。

シンプリファイ=ルーツロックという公式だけに縛られるより、こういったクラッシックロックと最早呼ぶようになったHeartland Rockも立派なアメリカン・ルーツサウンドなのだから。

特に、色濃い80年代ロックの特質が見えるのが、ミディアム・ポップバラード#3『Hide Out』と続くアップビートで明るい#4『Just Some Guy』のそして#5『Please Joddi』の3連結に、このアルバムの方向性が集約されている。

シンセサイザーの朗々とした音色をメインに置き、滑る様な手触りで流れていくポップソング。ギターのヴォルテージを必要に上げずに、プログレッシヴ・サウンドを使ってアンサンブルを厚く覆って行く#3は、Honeymoon SuiteやStarship、何よりもREO SpeedwagonやStyxの80年代後期型サウンドにシンクロする。

そして#4はそのリッチなアンサンブルと歯切れの良いリズム、何よりもポップで素直なメロディメイキングがBob Segerのヒット曲『Understanding』に通じるフックを持っている。タイプとしてはBobの方がよりアダルトロック化しているけれども。

鍵盤の職人Ian MacLaganと、敏腕鍵盤弾きにてプロデューサーでもあるMichell Froomが全面的にキーボードを引き受けているので、最もリマーカブルな音を創造しているキーボード類に関しては完璧である。

バラード調子のゆったりしたヴォーカルリフから一気にガツンと盛り上げるタイプの、定番ロックトラック#5『Please Joddi』も控え目ながら、ドギツさのない素直なトラックである。Eddie Moneyのヒット曲に共鳴するフックとアレンジがあるので、何故この中盤3曲の佳作からシングルをカットしなかったのか非常に疑問に思うのだ。

この3連荘がアダルト・コンテンポラリーとシンセサイザーサウンドで代表される、80年代式ルーツサウンドとしてアルバムの中では、最大の山場になる。

StyxやStarshipとJohn Eddieが異なる点は、よりアメリカン・トラッドを感じさせる要素が多いという一点に求められる。Johnのサウンドにはカントリーやロカビリーといったアメリカン・ルーツを何処と無く匂わせる感触がある。

特に直裁的にアメリカン・トラディショナルを感じさせるのは、#11『Buster』だ。

マンドリンやボゾキ、ボトルネックからエレキギターにヴァイオリンと、弦楽器のマルチプレイヤーとして1970年代から21世紀まで無数のアルバムに裏方として登場している、David Lindley。そのDavidがドブロギターとヴァイオリンでトラッド感覚を一手に受け持っている、ゆったりバラードであり、明らかに他のどのナンバーよりもレイドバックしている。

80年代のAORやHeartlandのアルバムに良く見られた、カントリー・ミュージックへの愛着を示す役割をしている曲達と同列なナンバーだろう。

同じバラードでも、ラストトラックとなる#12『Living Doll』は静謐でスペイシーな雰囲気が漂う、如何にも産業AOR風のバラード。アルバム後半に集中しているバラード2曲は対称的な作風となっている。2分少々というショートトラック且つ目立たないナンバーだが、アリーナ形式で進む曲の並びを締め括る曲としては、曲の持つ静かな余韻をして適切な位置にあると言える。

◆全体的に控え目で華が無いが、良質なアルバム

先に少々記したように、デビュー当時はBruce Springsteenの継承者に例えられたJohnだが、「Born In The USA」のような派手さは無い。

2003年現在は、「Nebraska」のようなダウン・トゥ・アースさを押し立てているので、「John Eddie」よりは「Who The Hell Is John Eddie ?」の方が余程Bossに近いとは思うが。

寧ろ、Bryan AdamsやRichard Marx、そしてREO Speedwagon、Eddie Money、Heart、といったアダルトコンテンポラリー系やアリーナロックに通じる要素が多いと思う。

とはいえ、#7を除けば、カナダの産業ロックバンドのHoneymoon Suiteのようにアリーナ路線バリバリでもない。

加えて、発売当時に比較に挙がっていたBrian Adams程には吹っ切れていない=売れ線狙い過ぎ、面もあったりするから、表現が難しい。#7『Jungle Boy』のような曲でタイムリーさを求めるなら、Bryanの「Reckless」位にストレートに突っ走ってしまえば、より注目を集められたとは思う。が、この地味さがアメリカン・トラッドを下敷きにしたHeartland/Rootsの美点でもある。

John Eddieをより埋没させてしまったのは、彼のいまひとつ華に欠けるヴォーカルではないかと考えている。

Johnのヴォーカル、特に80年代のアルバムを吹き込んでいた頃は、取り立てて際立った特質がない。2003年になると、かなり深みが加わった不器用さが何とも沁みるように感じれるが、この段階ではその朴訥で不器用なヴォイスは煌くキーボードや豊かなギターサウンドに押され気味なのだ。

例えば#1『Dream House』や#10『Romance』はフックもあり、メロディもキャッチーなのでじっくりと耳を傾けると良い曲なのだが、Bryanの『One Night Love Affair』と比べると、アリーナ系としては大仰さが足りない。メロディの素直さと仄かに土臭さを感じさせるライン。その点はBob Segerに通じる所があれども、Bob程にルーツロックへの切れ込みも足りない。

総合的に見ると、バランスの良いAORルーツなのだが、ブレイクするには一発ガツンと来るものが欠けていたのかもしれない。筆者にとっては、バランスの良い地味さは賞賛に値するが、やはりパっと印象に焼き付ける力はやや不足しているのが残念。

また、John Eddieの原点を示す曲として#6『Cool Walk』も見逃せない。

#11のブルーグラス的なアプローチではなく、50〜60年代のR&Bロックを思わせる、気持の良いジャンプにトンキィなテンポ。ここに黒人ピアニストのGreg Phillnganesをピアニストとして起用。更に、80年代後半にアダルト・コンテンポラリーなシンガーのアルバムで非常に心憎い仕事をしているホーンセクションのThe Heartattack Hornsを加え、オールド・タイムな極楽ブラックロックを歌っている。

短いナンバーで、余興的な心持ちがあるけれど、中々に近年のJohnが歌うルーツサウンドを思うと興味深い。

◆「青春の鼓動」

という邦題を覚えている人は、既に20代ではない可能性が高いと思う。(苦笑)

思えば、John Eddieが日本で多少なりとも注目されたのは、1986年のみ。

このセルフタイトルのアルバム「John Eddie」が何故か「青春の鼓動」というトンデモタイトルを冠されて売り出されたのはもう15年以上も前のお話となる。

当時はBruce Springsteenのネクストエイジとして、プロモーションされていたのだが、Boss自体も80年代後半から活動ペースが極端に鈍った為か、そういった評価は直ぐに鎮火してしまった記憶がある。

確かに、この「John Eddie」には当時爆発的に売れまくったBossの「Born In The USA」に近い雰囲気がある。アリーナサウンドで厚目のサウンドプロダクションと言う。

この処女作を発売当時、John Eddieは27歳。彼は1959年の生まれなのだ。

青春という単語を使うには、年齢がちょっとばかりオーヴァー気味な気がしなくも無いが、確かに「John Eddie」はこの世の春という意味での「春」なら、John Eddieが短い青春を堪能できた最初で最後のアルバムになる事はある意味正しい。

しかし、21世紀に入り、Lost Highwayというそれなりの規模を誇るレーベルが彼に注目し、契約を持ちかけてアルバムが日の当たる場所に出た事を考えると、実は遅まきの春がJohn Eddieにもやって来たのかもしれない。

これからJohn Eddieはシンガー・ソングライターとしての性格を押し立てたルーツロッカーとして活動していく事がその音楽性から容易に想像出来るが、その「John Eddieってどんなヤツなんだ?」を知るには、このデビュー盤はなかなかに貴重だと思う。

1980年代のメジャー盤としてはかなり良質な部類に入る−なまじヒット曲が少ない為、素直な曲が多いのだ−故、80年代後半のBryan Adams、Eddie Money、Richard Marx等興味のある人は是非聴いてみよう。

(2004.2.4.)

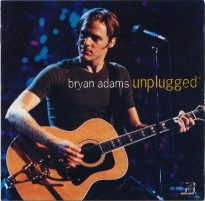

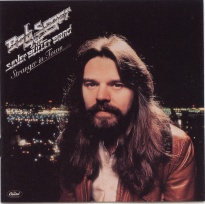

MTV Unplugged / Bryan Adams (1997)

MTV Unplugged / Bryan Adams (1997)

Roots ★★☆

Pop ★★★★

Rock ★★★

Acoustic ★★★★☆ Official Site

◆購入しなかった理由

この「MTV Unplugged」を初めて見たのは、Blockbusterの試聴コーナーでだった。

ちなみに、Blockbusterというのは国外展開はしていないが、米国ではTower Record並に大手のレコード店である。一店舗の床面積では大型店形式を採用しているTowerや東海岸にしか展開していないHMVに劣るが、各店にTicketMasterがほぼ常設されているのが嬉しいし、結構僻地にも存在するのは更に宜しかったりする。

つまるところ、云いたい事は、Bryan Adamsの新譜に出会ったのは丁度発売直後の1997年、米国だったという事。

で、その筆者が会社帰りに必ず立ち寄っていたBlockbusterは試聴コーナーに簡易のストゥールを備え、座って試聴が可能という実にユーザーフレンドリーな内装をしていた。

その前年に発売されたBryanの久々の新作−「Waking Up The Neighbours」から数えて4年振り−「18 Til I Die」が、その内容のあまりの貧しさに「Never Ever Listen Til I Die」(墓に入るまで二度と聴きたないわい)な出来だったとはいえ、一応まだ見捨てるには早いとは思っていた。

故に、取りも直さず腰を掛け、CDを手にとって眺めてはみた。

その時に刹那的に感じた事は、7年を経ても何故か記憶に残っている。

ひとつ、「今更アンプラグドかいな?」

ひとつ、「ついに手詰まりになったか、ブライアンよ…。」

ひとつ、「アンプラグドにしては、選曲が宜しくなさそうだ。」

以上の3点だった。

まず、Eric Claptonを皮切りに、マライア何某からハードロックやヘヴィメタルのバンドまでが一斉にMTVのプログラムの一環として“Unplugged”を乱発した1990年代前半から中盤の流れにいい加減辟易していた所に、今更の感があった事。

これが購入意欲を削いだ事は間違いない。1990年代後半にもMTVのシリーズとは別企画でベスト再録音となったFirehouseの「Good Acoustic」といったアクースティックリアレンジの名盤も存在するが、明らかにムーヴメントの波に乗り遅れた感があった。もっと早くに、そう「Waking Up The Neighbours」のリリース直後にこうしたアクースティックショウを披露していればより新鮮だっただろうが。

続いて、人気に陰りが出てきたグループやミュージシャンが、まさに粗製濫造でアンプラグド・アルバムを出してきた時代の後流が丁度1990年代中盤頃だった事。これもマイナスの印象を植え付けていた。目ぼしいアンプラグドは出尽くしてしまい、残ったのは2匹目の泥鰌を狙った落ち目のミュージシャンのみ。

只のライヴアルバムではインパクトが弱い。だからUnpluggedと銘打って申し訳程度にアクースティックなギターを入れる。誰とは云わないが、こういったアルバムがあまりにも多く、大半のアンプラグド作は聞くに値しないライヴ盤に堕落してしまっていた。

実際、アンプラグドアルバムを最後に、オリジナルを殆ど出せない、出しても嘗ての勢いが欠けてしまったヴェテランバンドが多く見られていた。この為、「18 Til I Die」という過去最低のアルバム発表の直後であった事も手伝い、とうとうBryan Adamsも『アンプラグドに頼るしかないくらい、才能が枯渇し始めたか』と考えてしまった次第だ。

最後に、全13曲(海外盤は1曲ボーナスで追加)半数に近い5曲が「18 Til I Die」からの選曲であったのが相当数購入意欲を減退させてしまった要素だ。

普通、こういたアンプラグド企画はそのミュージシャンの名曲・代表曲からチョイスされたセットリストが基本になる事が多い。まあ、敢えてマイナーな曲を持ってくる場合もあるけれども、ヒット曲を多く有するミュージシャンとしては商業的な面からもあまり歓迎はされないと考えている。

ところが、どう考えてもBryanが放ったヒット及び名曲に二歩も三歩も格落ちする曲がたくさんトラッキングされているのが本作。曲のリストがこの体たらくでは購入に二の足を踏むのは仕方ないと思う。

が、購入を断念した一番の理由は、試聴した2曲にある。

こういうアルバムの出来不出来を計るには、そのミュージシャンの持ち歌の中で耳に慣れ親しみ、且つ良質な曲を聴いてみるのが一番手っ取り早い。しかも、5曲は聴く気も起きない駄作からのピックであるから、自ずと試聴機の選曲ボタンで選ぶナンバーは決まってくる。

筆者が選んだのは、#1『Summer Of‘69』と#13『Heaven』だった。

何につけ、最も回数を聴いた大ヒット曲だし、特に#1は大好きなロックナンバーだからだった。

しかし、両曲ともイントロから30秒を聴いただけで―これが大きな間違いだったと気がつくのは7年後の出張先なのだが―買う気が消滅してしまった。

どちらもアクースティック弾き語りスタイルの、シンプルなアレンジ“だけ”が取り柄なフォーキーアレンジの曲としか思えなかったからだ。

ジャケットのアクースティックギターを抱えたBryanという構図も手伝い、単なる弾き語りソロパフォーマンスに毛の生えただけのアルバムと決め付けてしまったのだ。

こういうアルバムは、正直あまり好きではないのだ。アクースティックな音を大切にするスタイルは歓迎するが、バンドサウンドにならない弾き語りが延々と続くアルバムはどうにも退屈で嗜好に合わないので。

…これは勘違いだった事が後に判明し汗顔の至りとなるのだが、1997年米国西海岸在住の時点では、フォークショウのアルバムは必要を感じなかったのだ。

という次第で、Bryan Adamsのオフィシャルな2枚目のライヴ盤「Unplugged」を聴く事になるにはかなり後の事になってしまったのだ。(「Live Live Live」はこの時点では日本オンリーのリリースとなっていたが、後に米国でも発売されたので、公式アルバムのラインナップに入れておく事にする。)

◆格安中古と長期出張の手持ち無沙汰が齎した出会い(苦笑)

という理由で、完膚なきまでにスルーした「Unplugged」。

が、1998年に発売された「On A Day Like Today」は2001年に980円の中古品を購入。

内容的には最悪だった「18 Til I Die」よりもかなり年齢相応の落ち着きが出ていた。アルバムとしては1990年代で一番出来が良いと思う。ギラギラした必要以上の力みが漸く取れた感じで。が、同時にBryanの個性があまり感じられなくなってしまったアルバムだとも感じた。小さく纏まり過ぎというか、彼のやりたい事があまり明確に見えなかったのだ。

実際に、商業的には全くの失敗。内容的には「18 Til I Die」よりも遥かに良好なのだが、前作の余波で売れた「18 Til I Die」とチャートアクションを比較するのは酷と言うものだろう。

という感じで、敢えてアンプラグド作を買うまでもない、注目から外れてしまったアーティストという位置付けを筆者内部で行い、買い逃したアルバムを敢えてハントしようとは思わなかったのだ。

が、2004年、思わぬ出張先での滞在延期。しかしながら帯同したCDがたったの1枚という音楽生活の貧しさに欲求不満が増加していた状態。

そして大手古本チェーンの一店舗が滞在場所から徒歩30分以内に存在していた事。

更に、「Unplugged」の日本盤が550円で売られていた事。

以上の3要素が、7年前は見送ったアルバムをレジに運ばせる梃入れとなったのだ。

…あまり堂々と述べられる理由ではないが…。

しかし、聴いてみると予想通りだったマイナスポイントよりもプラスのポイントが上回る結果になって驚いてしまった。

相対的なプラスマイナスの収支では、プラスが遥かに上回る。

というか、Bryanが1990年代に放った作品群の中では最も鑑賞に堪える1枚という評価すら与えてしまいたくなる内容だったのだ。

◆並ぶと際立つAdams / Vallanceのライティングの凄さ

このMTVアンプラグドに収録されているのは、ボーナス曲を含めると14曲。(特別2枚組みには更に『Wanna Be Your Underware』が加わる。)

そのうち、「18 Til I Die」以外の曲は殆どアルバム前半に集中している。

#1『Summer Of‘69』

#3『Cuts Like A Knife』

#4『I'm Ready』

#5『Fits Ya Good』

#13『Heaven』

以上のように、#13以外は全て冒頭に集中。

意外なのは、ヒット曲でもない2曲をセットリストに入れている事だ。特にブレイクする前のアルバム「You Want It,You Got It」(1981年)から地味なシングル曲#5『Fits Ya Good』を引き抜いているのが興味に値する。

また、ブレイクポイントとなった「Cuts Like A Knife」からシングルにもなっていない#4『I’m Ready』を選曲しているのも同様。

しかし、大ヒットシングルは云うには及ばず、以上の2曲のようなアルバムトラックすら、後半に置かれた「18 Til I Die」のトラックスと比較すると全然完成度が異なる。

いくらアレンジをルーツィに、そしてアクースティックに変更しても、どうしても覆せないクオリティの断崖が存在するのだ。

#1『Summer Of‘69』はライヴでのBryanの定番曲のみならず、彼の代表曲である。バラードだけで3曲(『All For You』を含めると4曲)の全米トップヒットを持っているBryanだが、ファンの受けとしては、遥かにこのパワフルなセミ・アリーナロックの方が上を行くだろう。

このアンプラグド作では、その名前を裏切らないようにほぼアクースティックギター1本で1分40秒強引っ張るが、その後はオルガン、ドラム、ウッドベースが加わり、しっかりとロックアンサンブルを聴かせてくれる。

このロックコンバインドは30秒程でピアノとオルガンを微かに加えたアクースティック演奏へとバックするが、ラストブリッジ部分で再びフォルテシモ的な盛り上がりを見せる。

アンプラグド形式に有り勝ちな、アクースティックとロックアンサンブルのメリハリ付与の方式であるが、それがピッタリと嵌っている。これで単にアクースティック1本の弾き語りだったら、退屈なアレンジとしか思えない代物に堕ちてしまったに違いない。

試聴の際、しっかりとフルで聴けば良かった、とこの曲を聴いただけでちょっと後悔した。

荒削りのロックンロールナンバーを生ストリングスセクションを補助に加えたてバラードに仕立てなおした#4『I’m Ready』。そしてややブルージーで奔放な活動初期のシングル#5『Fits Ya Good』もドブロギターやアクースティックギターで奏でるしっとりとしたアレンジでスロー化されてしまっているが、これがそれ程嫌味にならないアクースティックナンバーに落ち着いている。

元が良ければ、大抵のアレンジやリチューンに対応すると言う良い見本だ。

しかし、最大の聴き所は#3『Cuts Like A Knife』だ。

このアレンジはやや未完成で荒削りな部分が不満だったオリジナルを大きく凌駕している。このヴァージョンより14年前、20代前半のBryan Adamsには決して出来なかった芸当が、見事なリアレンジによって蘇っている。

メインのリフをギターではなくマンドリンで奏でるという手法が、とても暖かく親しみ易い。また、若さに任せて押し切っていたようなオリジナルのヴォーカル・ワークと比較して落ち着きと渋みの出てきた三十路のBryanのヴォーカルが更に味わい深く響く。

アクースティックなラインを強調した事により、B3オルガンの音色がよりクッキリと流れるようにもなり、ここでも程よい土臭さが絶妙にブレンドされている。

正直、オリジナルのメロディは好きだったが、曲が長過ぎで冗長な部分がマイナスに働いていたのだが、アクースティックにより緩急を付け、アイリッシュ笛のウリリアン・パイプのソロまで加えたトラッド色を加味する事でとても鮮やかなルーツナンバーとして新生を果たしている。

この1曲を聴くだけの為に、本アルバムを購入しても損は無いと言い切れる出来だ。

◆残念、失敗の代表作バラード…

#3とは対照的に、折角の名ラインを活かしきれていないのが、#13『Heaven』である。

バラードには弾き語りにして似合う唄と、そういったストリップダウンがしっくり来ないタイプの曲が存在すると考えているけど、『Heaven』はまさに後者。

が、ピアノソロで歌い上げるにはそれ程ミスマッチしないタイプでもあるのだが、大半をアクースティックギターの弾き語りで纏めてしまい、ピアノやオルガン、フルートやドラムといった他の楽器とのコラボレーション部分が非常に少ない。

繰り返すが、バラードにはある程度のゴージャスなアレンジでないと映えないものがあり、シンプルなだけでは魅力が伝わらないのが『Heaven』なのだ。

非常に散漫なアレンジになってしまい、アクースティック部分とロック部分のメリハリも曖昧である。結果はバラバラな調子に終始する駄目アレンジで括られた普通のバラード。

全米No.1ヒットの叩き台が泣く最低のアレンジだ。

これが#14『I’ll Always Be Right There』のようにアクースティックギターで綴れ織られる事に向いている曲だったら、アンプラグドで演奏する意義があっただろうに。

#14は駄アルバム「18 Til I Die」出自の、更に『Please Forgive Me』以来、パターン化して退屈になっていくBryanの下り坂を表明するようなバラードだった―その最右翼は『Have You Ever Really Loved A Woman?』だ、最低のヒット曲―が、このしっとりとしたアレンジではそれなりの出来になっている。

大した事のないバラードでもこれだけ光るのに、アレンジをミスってしまうとどれだけ悲惨かが丸分りになるナンバーだ。

◆駄目なものはどうやっても駄目だった

駄作アルバム「18 Til I Die」からチョイスされた曲。

まずは、一応オリジナルが曲りなりにもBryan Adamsらしいロックナンバーであった#7『18 Til I Die』。少しはマシだったナンバーを何故かE.L.O.初期のようなプログレッシヴ・クラッシックなアレンジに変えて演奏しているが、これが大失敗。

フルオーケストラにした意味が全く無い。プログレッシヴなヒネリも独創性に欠けている。ゴシック調子のヴァイオリンソロにしても浮きまくり。原曲を殺し、アレンジで更に駄目になっている。

次に、曲の共作者であるカントリーシンガーのGretchen Petersの色合いに染め直したような#8『I Think About You』だが、まんまのカントリーナンバーに変性させている。

これが単なる軽薄な商業カントリーとしか思えず、何を考えているのか不思議だ。正直、全然カラーに合わないので止めてくれと言いたい。

安易なカントリー・ヴォーカルに乗っかっただけの失敗リアレンジだ。最低。

土臭さを出すならもっとやり様があっただろうに、#3のように、だ。

駄目過ぎだったオリジナルよりはかなりマシになっている曲も存在する。

それは#10『The Only Thing That Looks Good On Me Is You』だ。オリジナルは単なるダークで単調なロッキン・ブルースモドキな退屈なマイナーアリーナロックだったが、スライドギター、ドブロ、そしてアコーディオンでしっかりルーツアレンジ化する事で、それなりに聴けるブルースロックに生まれ変わっている。

というか、こういう曲をアリーナ風のアレンジで仕上げてはいけないという反例だ。

しかし、オリジナルのクオリティが低いので大したナンバーにはどう足掻いてもならないのが涙を誘う。

逆にオリジナルはしょうむなかったのに、新曲と併せてメドレーに組み入れてしまい、完璧なコテコテブルースとして様変わりさせてしまった#9『If Ya Wanna Be Bad(Wanna Be Good)/ Let’s Make A Night To Remember』の後半のナンバーは、ユニークなサザンスタイルとして結構聴ける。

#9の副題が“Blues Medley”だが、まさにアクースティックブルースそのもの。

ドブロギターとスライドギター、そしてトンキィなピアノまで転がしたウネリは、Bryanのルーツとしては殆ど見えなかったブルースのバックグラウンドを明確に表している。

ベッタリしたブルースハープのソロまでBryanが吹き捲くり、開き直ったブルースのスゥイング感覚がとても新鮮だ。

◆意外な健闘、新曲4曲

新曲はメドレー形式に入った曲も含めると4曲。

#2『Back To You』(シングル曲。全然FMで流れなかったと思ったが、案の定チャートインせず。)

#6『When You Love Someone』

#9『If Ya Wanna Be Bad(Wanna Be Good)』(メドレーの前半部分)

#11『A Little Love』

#9は上でも触れたが、Bryanの唄となると相当斬新だった。驚くべきブルースロッカーとしての顔を見れる。ここまで売れなくなったからにはブルースシンガーに転向するのも面白いのではないかと考えたくなる。

2曲のバラードも、生半可なヒット曲よりも味わいが深い。

まるで映画のBGMのようなアイリッシュ・フルートのリフで始まる#6『When You Love Someone』は、Bryanらしい様式美とアダルトシンガーの顔をフルに出したコンテンポラリーなバラードだ。ストリングスとウリリアンパイプ、そしてピアノといった楽器の重なりがじっくりと心に浸透してくる。

が、アンプラグドという題材を十全に活用しているという点、そしてダウン・トゥ・アースなメロディを持ち込んだ新境地として賞賛したいのはもう一方のバラードだ。#11『A Little Love』はアコーディオンやオルガンというルーツ系のキーボードを巧みにミディアムなテンポに絡め、地力のあるトラッド漂うバラードに仕上げている。

そこはかとなくアメリカ中南部のブルーグラス的テイストも盛り込まれているが、ロックバラードとしての馬力も忘れずに装填されている。

こういったバラードは歌えないシンガーだと思っていたがどうしてどうして侮れないなあ。

それ以上に驚いたのが、リズム系やドラムンベースのシンガー、Kennedyと共作した#2『Back To You』だ。このナンバーは1990年代のBryan Adamsのナンバーの中では筆者的にトップな完成度と認定している。

Bryanらしいキャッチーなメロディの基本は、オルガンやアクースティックギター、ストリングス隊で引っ張られるが、ドブロとスライドギターの泣き弦が間歇的に加わるというレイドバック感覚のさり気ない挿入が最高。

更に後半のピアノソロがセンチメントで、ヒット曲のツボを突いている。

全く畑違いのライターとこのような素晴らしいミディアム・ルーツィトラックを書ける事に大仰天してしまった。

しかし、何故このような曲が書けるのに、1990年代のアルバムはどれも詰まらなくなってしまったのかと同時に不思議に思ったりする。

◆1990年代の堕落を代表する#12も

そのBryanらしさを貶めたターニングポイントとなった「Waking Up The Neighbours」からボーナストラックとしてカットインされた#12『Can't Stop This Thing We Started』。

Robert John “Mutt”Langeのトゥ・マッチなアレンジが、「お前はデ●・レパードかいな?」と突っ込みを入れずにはいられなかったドが付くアリーナサウンドの権化だった#12。

曲としては典型的なトップ40狙いのロックチューンで、それ自体は悪くないが、アレンジがあまりにも下世話で惚れ込む事が出来なかったナンバーである。

余談だが、カナダ人のくせに星条旗の書かれたギターに乗るというPVはカナダ中で顰蹙を買っていたものである。(当時カナダ在住。)

その品性低空飛行な映像作品を鏡に映したようなやり過ぎアレンジが耐えられなかった#12だが、脂ぎったエレキギターをアクースティックとドブロにチェンジし、ピアノやオルガンを浮き立たせた事。そしてコーラスをレップス風味から普通のレヴェルに下げた事でかなりメロディ本来の良さが浮上。

良質なポップロックとして安心して聴けるナンバーに質を変えている。

これはアレンジの差によって、キャッチーなヒットメロディは更に良い物になるという好例でもある。更に、後半にて『It Ain’t A Party...If You Can’t Come‘Round』をメドレーで繋げる事でお気楽度が上昇。アレンジ過多のオリジナルの印象を払底するリラックスした雰囲気を増している手法も評価出来る。

やはり思うのはMutt Langeと組んだのはソングライターとしてもプロデューサーとしてもBryan痛恨のミステイクという事。

Jim Vallanceという才能と決別したのは「Into The Fire」の商業的失速にその原因が言及されるけれども、同アルバム内容の充実度を思えば、安易に売れ筋の人脈に飛びついたBryanの軽薄さが悔やまれる。

◆Bryan Adamsを代表するアルバムでは決してないけれど

実際レヴューしてみたが、このアルバムがBryanを代表する名作とは思っていない。

思いの他良かった。これがインパクトとなって良好な印象を与えた為に、評価が数ランクアップして“見えた”というのが正確だと振り返って思う。

ライヴの溢れるエナジーなら、才能が頂点にあった頃の「Live Live Live」(1989年)が一番素晴らしいパフォーマンスを堪能出来る。

しかし、時代的な流れに乗り遅れて殆ど話題にならなかった割には、中々のクオリティでは、あるのだ。

惜しむらくは、選曲のミスというかショボさ。「Waking Up The Neighbours」であれだけ売れ線狙いをしていたのに今更ヒットもしなかったアルバムから多数の曲を引っ張ってこなくても良かったのに。

まあ、ドブロギターやスライドギターでアレンジしてロックになっていれば実は何でもそれなりに評価してしまったりする筆者の性癖が、このアルバムのレヴューを書かせたのは確かだ。ミもフタもないけれど。

40代に突入したBryan Adamsが今後どのようなアルバムを創造して行くのか?

「MTV Unplugged」の翌年にリリースされた「On A Day Like Today」。このスタジオ録音作にて、アクースティックアルバムを基にした音楽が未だ試行錯誤や暗中模索の段階を完全に振り切っていないが、それなりの形になっている事が改めて理解できた次第だ。

今後は少なくともBryanへある程度の注目をしていこうと、改めて見直した契機を与えてくれたコーナーストーンとして評価をしたい。 (2004.3.22.執筆 / 掲載及び加筆訂正2004.3.27.)

Stranger In Town

Stranger In Town